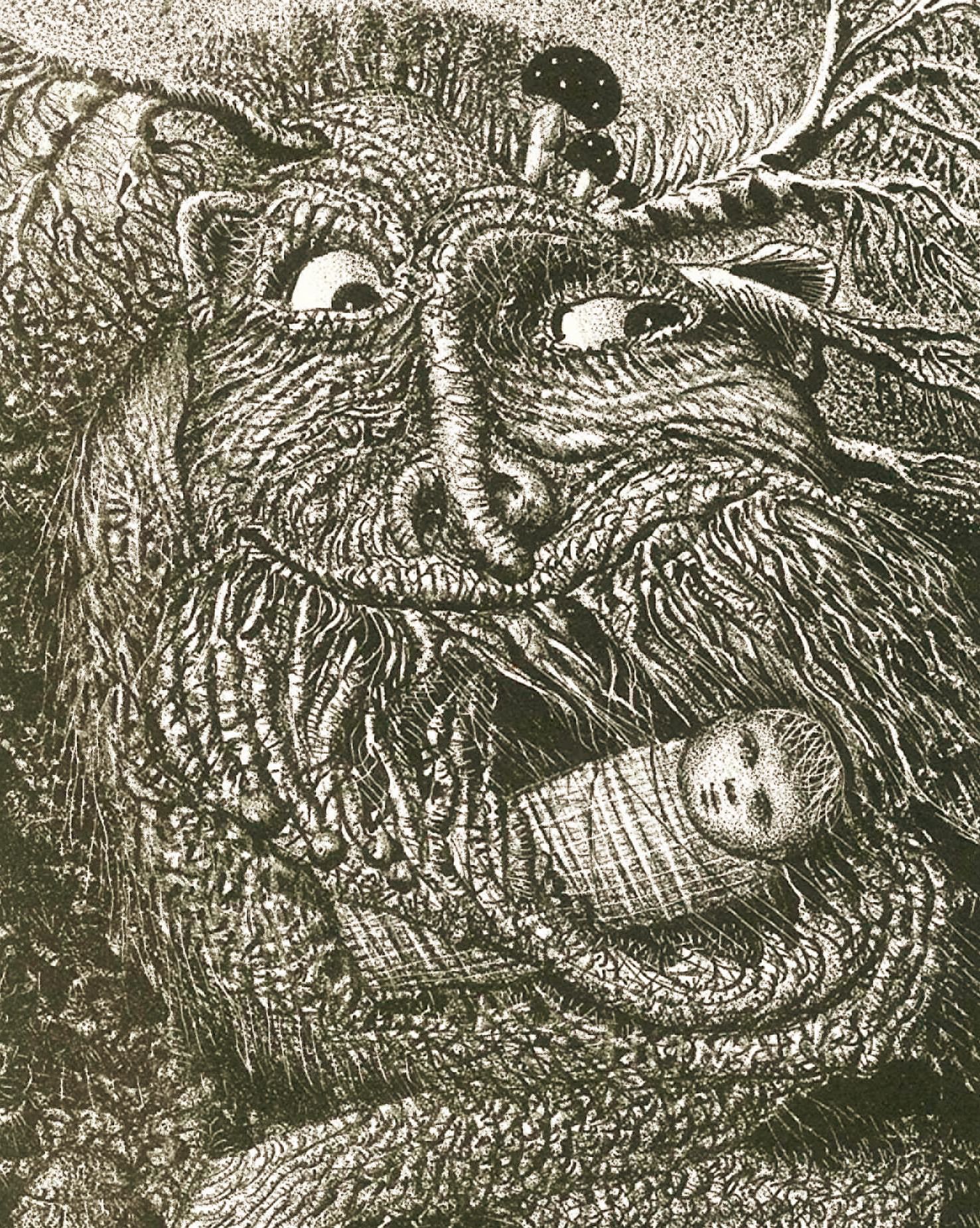

Леший

Борис Забирохин. Леший (фрагмент). 1993. Калининградский областной музей изобразительных искусств, Калининград

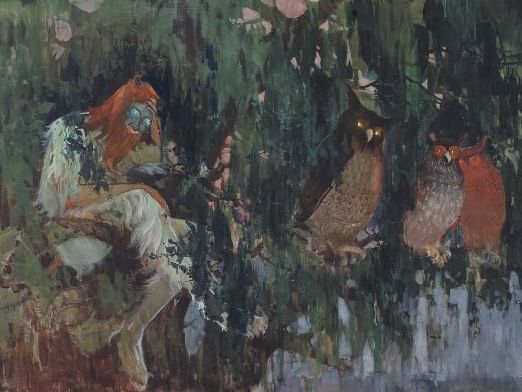

Павел Попатенко. Леший (фрагмент). 1910-е. Пермская государственная художественная галерея, Пермь

Афанасий Куликов. Леший (фрагмент). 1930-е. Малоярославецкий музейно-выставочный центр им. И.А. Солдатенкова, Малоярославец, Калужская область

Если домовой — хозяин дома, то мифический покровитель леса — леший. Славяне считали лес опасным местом, граничащим с потусторонним миром, — там обитала нечистая сила. В темный лес отправляли в заговорах болезни, там, по поверьям, обитали кикиморы и русалки. Однако не ходить в лес крестьянин не мог: там пасли скотину, заготавливали дрова и материал для домов, охотились. Отношение к лешему было неоднозначным. Верили, что он сбивает путников с дороги, может даже убить. С другой стороны, он присматривал за заблудившимися детьми и помогал им найти дорогу домой.

Как и многие персонажи славянской мифологии, лешие считались «заложенными покойниками». Так называли людей, умерших «неправильной» смертью, — самоубийц, некрещеных и проклятых родителями детей. В некоторых районах Руси лешего считали потомком черта и ведьмы. Его описывали как старика с седой бородой, покрытого древесной корой, он мог менять рост и быть невидимым. Историк Михаил Чулков писал: «Когда ходят лешие между травой, то становятся с ней равны, а когда бегают по лесам, сравниваются с высотою оных». Кроме роста, он мог изменять и облик, превращаться в животных, прикидываться родственником человека. В народе верили, что заблудившийся в лесу путник под воздействием чар нечисти попадал в потусторонний мир. Чтобы выбраться из него, нужно было снять с себя всю одежду и надеть ее наизнанку.

Дрекавак

Точного описания этого существа нет. Одни считают его животным, другие — птицей, а кто-то говорит, что это душа мертвого некрещеного младенца. Но в одном все единодушны: дрекавак умеет издавать жуткий крик.

Чаще всего это персонаж детских страшилок, но в некоторых местах (горный Златибор в Сербии, например) в него верят взрослые люди. Жители поселка Тометино Полье сообщают о нападениях на свой скот, и по ранениям невозможно установить, что это был за хищник. Поскольку незадолго до обнаружения раненых или мертвых животных жители слышат ужасающий крик, они убеждены, что это дело рук дрекавака.

Сказочные демоны

Перейдём к тем представителям демонологии, с которыми простой крестьянин даже в своих фантазёрских быличках вряд ли когда-либо встретился.

Гоголевский Вий — один из таких персонажей. Хотя сейчас вообще трудно понять, откуда автор взял такое имя. Может был такой фольклорный персонаж, чьё имя сами крестьяне уже успели позабыть. А может писатель просто взял «вия» и «вийка», означавшие «ресницы» и просто их слегка модифицировал.

Но подобный персонаж раньше был в славянских сказках. В одной из них колдунья утащила Ивана Быковича к хозяину подземного царства. Это был сильный, приземистый, покрытый землёй человек, у которого глаза закрывали то ли огромные брови, то ли колоссальные ресницы — их его слуги поднимали вилами. В глаза ему нельзя было смотреть — иначе он утянет в мир мёртвых.

Впрочем, для более ранних версий такого персонажа скорее характерны просто длинные волосы: бровей, ресниц, бороды — не важно.

Нечто похожее встречалось у ирландцев в истории про Балора, предводителя демонического народа фоморов. У него было огромное веко, которое ему поднимали при помощи кольца, вдетого в него. Открытый глаз Балора разил всех подобно молнии.

Есть несколько версий того, как Кощей, которого также звали Кащеем, получил своё имя. По одной версии, оно пошло от слова «кость». По другой — от слова «касть», родственного «пакости». По третьей — от древнетюркского «кош», значившее «поселение» или «господин». В «Слове о полку Игореве» пленников звали «кощеями», отчего появилось мнение о том, что Кощей изначально звался Кошем, а потом «кощеем» — тем, кто принадлежит Кошу. Ещё имя Кощей встречалось как личное имя на нескольких новгородских берестяных грамотах.

Есть версия, будто Кощей проник в русские сказки только в XVIII веке, а до этого его роль играл Карачун — злой дух, олицетворявший смерть в раннем возрасте, повелевавший холодом и мраком, возможно, бывший богом подземного мира. Хотя в то же время многие считают, что Карачун — выдумка Михаила Попова, писателя XVIII века.

Некоторые исследователи показывали на схожие черты Кощея и всяческих змеев в ранних сказках о Бессмертном, отчего заявляли: Кощей — просто видоизменённая версия змея, которого побеждали герои сказок.

Кощей Бессмертный Иван Билибин

Обычно Кощей Бессмертный изображался высоким худым стариком или живым скелетом. Это могучий колдун, что превращал целые королевства в камень, а царевн — в змей или лягушек. Порой его представляли пленником, что просидел три сотни лет в цепях — а потом восстановил все свои силы при помощи нескольких вёдер воды.

По самой распространённой версии, Кощея не так-то легко убить, ведь «смерть его на конце иглы, та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, и то дерево Кощей как свой глаз бережёт». Вдобавок к тому дуб порой рос на острове в океане. Это могло символизировать то, как его смерть охраняли все части мира: вода, земля, растения, животные, птицы.

Хотя в некоторых историях главные герои так не заморачивались. В сказке о Марье Моревне Кощея лягнул волшебный конь, после чего герой сжёг его тело — или просто добил палицей.

Имя «Яга» обычно возводят к праславянскому слову (j)ęgа, от которого произошли чешское «лесная ведьма, злая баба», сербохорватские «ужас» и «опасный», словенские «гнев» и «сердить», польское «злиться». Хотя насчёт этого ведётся много споров.

Согласно некоторым мнениям, раньше Баба Яга была добрым духом, что охраняла людей. Причём настолько древним, что сохранила в себе ещё матриархальные представления об устройстве мира. Позднее она приобрела целый ряд негативных черт — а заодно превратилась в хозяйку леса, властительницу птиц и зверей, всемогущую вещую старуху, хранительницу границы загробного мира. В некоторых сказаниях она выступала в роли проводника главного героя на тот свет, когда его съедала.

Баба Яга Иван Билибин

Баба Яга живёт в избушке на курьих ножках, что пошло от традиции строительства домовин, «изб смерти» на нескольких деревянных «ножках», в которых хоронили людей язычники и те, кто не мог из-за мерзлоты упокоить труп в земле.

Это ещё раз подчёркивает: Баба Яга принадлежала в то же время и миру живых, и миру мёртвых, на что еще намекала её костяная нога. В своей избе в некоторых сказках она лежала одновременно живой и мёртвой, выжидая путников. Вокруг её дома забор из палок, на которые насажены лошадиные или человечьи светящиеся черепа.

Баба Яга — уродливая горбатая старуха с большим длинным крючковатым носом. Об её одежде мало что говорится — зато она регулярно летает в железной ступе. К тому же она сильная колдунья.

Яга выступает в нескольких ролях. Она похитительница-людоедка, что готовит в печке детей и добрых молодцев, сдирает с них кожу. Она воительница, победу над которой одерживали после долгой и упорной битвы только лучшие воины. Она дарительница, что помогает героям на пути, подсказывает, как победить Кощея, дарит им волшебные артефакты, сватает свою дочь.

В общем, Баба Яга — персонаж, который проводил обряд инициации для главных героев. И её злоба и агрессивность глубоко иррациональны, они свидетельствуют скорее о её хтонической сущности.

Баба Яга из комиксов о Хеллбое

Врыколак

Одноглазый злой дух в обличье волка. Врыколак обитает в заброшенных крепостях, на мельницах. Завтрака и обеда у злого духа нет, а вот на ужин, превратившись в хищное животное, он ищет человеческую плоть и кровь.

Домовой

Борис Забирохин. Домовой (фрагмент). 2018. Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург

Татьяна Бахтова. Поцелуй домового Мара. Из серии «Талисман». 1990. Новоуренгойский городской музей изобразительных искусств, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ

Александр Мальцев. Домовой. 1998. Самарский областной художественный музей, Самара

Покровитель и хозяин дома, в народных верованиях его считали духом покойного предка. Домового обычно представляли как маленького сморщенного старика, отдаленно похожего на старшего мужчину в семье. Он никому не показывался на глаза, жил за печкой, на чердаке или в хлеву.

«Он весь оброс мягким пушком, даже подошвы и ладони; но лицо около глаз и носа нагое. Косматые подошвы выказываются иногда зимой, по следу, подле конюшни; а что ладони у домового в шерсти, то это знает всякий, кого дедушка гладил ночью по лицу: рука его шерстит, а ногти длинные, холодные».

Древние славяне верили, что домовой может предсказывать будущее, дотрагиваясь ночью до спящего. Если человеку казалось, что домовой коснулся его мягкой, мохнатой рукой, — нужно ждать счастье, богатство или свадьбу; если же гладкой и холодной — беду, бедность или болезнь. На Севере Руси женщины при помощи обрядов и гаданий спрашивали у домового, вернется ли муж с войны.

Как покровитель он оберегал домочадцев, охранял хозяйство от воров и присматривал за детьми. По поверьям, домовой ухаживал за полюбившейся ему скотиной, обычно за коровой или лошадью. Считалось, что он кормит и лечит животных, чистит и заплетает гриву. Нелюбимое животное домовой, напротив, мучил: если скотина внезапно умирала, говорили, что дух ее невзлюбил. Если в доме раздавались странные звуки, то их тоже приписывали домовому. Владимир Даль писал: «Для робких домовой бывает всюду, где только ночью что-нибудь скрипнет или стукнет; потому что и домовой, как все духи, видения и привидения, ходит только в ночи». Если его сердили, то он мог вредить — щипать спящих, прятать вещи, пугать, воровать продукты. Тогда домового нужно было задобрить подношениями: цветными лоскутками и монетами. Если хозяевам казалось, что домовой покинул дом, то ждали беды.

Волос/Велес

Волос, судя по частым упоминаниям в источниках, был популярным богом Древней Руси. Его именем клялись вместе с именем Перуна. Его часто называют «скотьим богом», т.е. покровителем скота, а следовательно, богатства. То есть мы даже знаем, какими он обладал функциями.

«Повесть временных лет» не упоминает Волоса среди идолов «пантеона» князя Владимира. Куда более поздний «Киевский синопсис» упоминает, но там и весь остальной список отличается, кроме Перуна. А в «Житии Владимира» говорится, что идол Волоса был сброшен в реку, куда в «Повести» сбросили идол Перуна. И тут не понятно: идол Волоса был, но стоял отдельно, как утверждают некоторые исследователи — например, на торжище? Или стоял вместе со всеми, а Нестор его не упомянул? Или какой-то из описанных им богов — на самом деле Волос?

Вся информация о Волосе помимо того, что это был важный бог скота, выглядит крайне зыбко. Есть теория о том, что он был противником Перуна. Строится она на соотнесении Волоса с балтийским Велсом и Велнясом, духом, связанным с подземным миром и скотом, и противником Перкунаса-громовержца. Однако нужно понимать, что источники, рассказывающие уже об этом персонаже, довольно поздние и неоднозначной достоверности.

Противопоставляя Волоса и Перуна, иногда говорят о том, что Волос был земным богом золота и простого народа (видимо, земледельцев), а Перун — небесным богом войны и княжеской дружины. Основывается это представление во многом на тексте клятвы, в которой упоминаются и Перун, и Волос, а также золото и оружие: «да будем прокляты Богом, в которого веруем, Перуном и Волосом, скотьим богом, да будем желты, как золото, и да будем посечены своим оружием».

Но, во-первых, здесь нет очевидного разделения. Во-вторых, золото упоминается в контексте пожелтения кожи и говорит скорее о болезни. Вернее было бы сделать вывод, что это были могущественные боги, властвующие над жизнью и смертью. Волос действительно, скорее всего, был связан с богатством, но выраженным в первую очередь в скоте . А обладание богатством не очень свойственно «простому народу», который обычно беден.

Перун сражается со змеем А. Фанталов

Дальнейшее развитие мысли о вражде Перуна и Волоса превратило его в змея, ведь мотив о сражении громовержца со змеем — архетипический и встречается у многих народов. Противопоставление небесных птиц с земными змеями, «гадами», в культуре восточных славян занимает очень важное место. Но нет никаких причин считать, что оно восходит к Волосу.

«Слово о полку Игореве» содержит косвенную отсылку к Волосу. Баяна, легендарного сказителя, называют Велесовым внуком. Это можно понимать как эпитет, говорящий о его даре слова. И на этом основании Велеса иногда считают богом поэзии.

Велес А. Клименко

Более творческая интерпретация говорит, что речь идёт о даре колдовства или волхования. Мысль о Велесе как о боге мудрости, как и многие другие его атрибуты, проникла в популярную культуру из «Велесовой книги» — подделки 50-х годов 20-го века. Наверняка мы можем сказать только, что был такой важный бог Волос, и у него была власть над скотом, а значит благосостоянием.

Впрочем, если отступить от исторической правды, образ Велеса как бога-колдуна в медвежьей шкуре, ведающего секретами земли, выглядит очень интересным. Или его можно превратить в такого древнерусского Фрейра — бога изобилия, мужской силы, плодородия, богатства и процветания, красоты и удовольствия от жизни. Который сражается с медведями голыми руками.

Сварог и Сварожич

Сварог Игорь Ожеганов

Сварог упоминается в «Повести временных лет», в описанной выше «Хронографии» Иоанна Малалы. Там, напоминаю, речь идёт о египтянах, и слово «Сварог» используется для перевода имени Гефеста (которым называют, видимо, Хнума). В других источниках упоминается Сварожич, и, вероятно, это один и тот же персонаж. Сварожич почитался западными славянами и был связан с огнём. Был ли он почитаем в Древней Руси — неизвестно.

Даже если и был, не всегда бог огня — это то же самое, что бог-кузнец, как обычно представляют Сварога в популярной культуре. Бог огня может быть богом очага и жертвоприношений, посредником между богами и людьми, как индийский Агни.

Мокошь-Макошь

Макошь Виктор Корольков

Мокошь — единственная богиня-женщина в пантеоне князя Владимира.

Исследователи-романтики во многом придумали ее культ, отталкиваясь от народного почитания святой Параскевы Пятницы, связанной с ткачеством и рукоделием. От ткачества сделали переход к нитям жизни, а Мокошь превратили в богиню судьбы. Проблема в том, что в отличие от Перуна и пророка Ильи, мы не знаем про Мокошь ничего вообще, кроме того, что она была женщиной. У нас, например, нет данных о том, что её изображали с прялкой. Так что параллели между ней и Параскевой просто не на чем проводить.

Мокошь из игры Thea 2: The Shattering

Иногда фигуру Мокоши сближают с таким фольклорным персонажем как Мать-сыра земля. Это распространённый образ в былинах и сказках, и мы можем сделать вывод, что в представлениях славян земля занимала очень важное место. Но вряд ли стоит говорить о персонификации земли в виде богини. Скорее всего, имелась в виду именно земля как живая стихия, что напоминает древние религиозные представления, например, китайцев. Однако можно соотносить Мокошь с Матерью-сырой землей. Это куда меньшая натяжка, чем многие другие теории о славянских богах.

Кем ещё может быть единственная богиня, включенная в новый единый пантеон? Например, богиней женщин, покровительницей деторождения и женских ремёсел. Или богиней плодородия, возможно, выступающей в паре с Перуном. А может быть и богиней-воительницей, вроде Иштар, воплощением власти и удачи в битве. Такая женщина вполне могла оказаться на княжеском холме, куда, судя по «Повести» не взяли «скотьего бога» Волоса, несмотря на его большую значимость. Исторические данные никак не ограничивают полёт нашей фантазии.

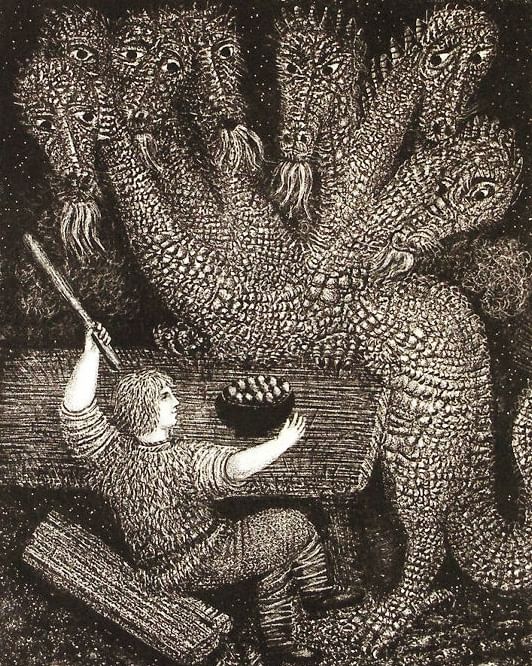

Летающий змей

Борис Забирохин. Покатигорошек. 1990. Вологодская областная картинная галерея, Вологда

Николай Домашенко. Змей Горыныч (фрагмент). 1992. Картинная галерея, Усть-Илимск, Иркутская область

Виктор Васнецов. Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем (фрагмент). 1918. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Змей в славянской мифологии был посредником между небом и землей, поэтому считался одновременно опасным и добродетельным духом. Славяне верили, что в змея перевоплотился умерший предок. Домовую змею или ужа традиционно считали духом первого хозяина дома, который и после смерти охраняет покой домочадцев. В поздних мифах змей обрел черты дракона — стал крылатым и огнедышащим. Он являлся в облике огненной кометы в вихре, имел власть над градом и дождем. Он также воплощал силу подземного потустороннего мира.

В фольклоре змей превратился в многоголовое чудище, обычно его побеждал герой былины или сказки. Крылатый змей похищал прекрасных девушек, царских дочерей или охранял путь в потусторонний мир. Так, персонаж былин Змей Горыныч жил в горах и стерег мост в царство мертвых.

Дивьи люди

Одноглазые, одноногие и однорукие полулюди. Для того чтобы передвигаться, они складываются пополам. Размножаются дивьи люди искусственно, выковывая из железа себе подобных. Дым, поднимающийся из их кузниц, несет с собой мор, лихорадку и оспу. Почему они дивьи — непонятно. Очевидно, название никак не связано со словом «дивный».

Жердяй

И снова не спеши смеяться. Жердяй — от слова «жердь»: очень длинный и очень тонкий нечистый дух. Он шатается по ночным улицам и заглядывает в окна, пугая людей. Жалкий шатун, осужденный бессмысленно слоняться по свету. А если отойти от темы мифологии — кажется, жердяев полно и сегодня.

Художественная переработка образа нечистой силы

Мифологию католической Европы успели хорошо изучить ещё во время Средневековья: те же демонологи с XIII-XIV века начали анализировать народные представления о демонах и записывать их в свои книги. Благодаря этому мы сейчас неплохо представляем давние воззрения христиан на Западе.

На Руси же богословы не особо вникали в детали языческих пережитков — а кроме них долгое время больше некому было заниматься подобными исследованиями. Из-за того, что народный фольклор по большей части передавался из уст в уста или записывался на недолговечной коре, сейчас трудно понять даже то, каким вообще богам поклонялись на Руси до христианства.

Мифологией восточных славян хоть кто-то кроме крестьян действительно заинтересовался только чуть более двух столетий назад. Правда, большинство из тех, кто писал о фольклорных персонажах, делал это под сильным влиянием романтизма, отчего под видом славянского язычества нередко пытались показать древнегреческие верования.

И ещё не стоит забывать о том, что аристократии в ту пору была куда ближе западная культура, чем русская сельская. Так что русалки по сути превратились в дриад и переняли у западных волшебных существ рыбий хвост, а из историй про домовых ушла значительная часть ужасов.

Иллюстрация к «Русалочке» Ганса Христиана Андерсена Иван Билибин

Те писатели, что напрямую брали мифологические сюжеты, делали это очень выборочно. Благодаря тому же Гоголю сейчас гораздо известней украинские и южнорусские представления о нечисти, которые распространяют вообще на всех украинцев, белорусов и русских.

Такой взгляд на народный фольклор достался и авторам из СССР — а они в фильмах, мультфильмах и книгах сильнее адаптировали образ нечисти под более детскую аудиторию. Нечто похожее происходило и со сказками Братьев Гримм: считалось, будто сказки всегда рассказывали только детям, причём при этом все думали, что раньше были такие же представления о детстве, как сейчас.

Поэтому сегодня нам привычней домовёнок Кузя, чем мрачный домовик-покойник, что предупреждал людей о скорой гибели.

Домовёнок Кузя и леший

Славянская нежить — неплохой материал для фильмов ужасов. Если присмотреться, легко заметить: славянский фольклор настолько переполнен всякой жутью, что по его мотивам впору делать не классическое фэнтези, как многие пытаются, а самый настоящий хоррор.

Просто представьте: человек, незнакомый с народными традициями, приезжает в отдалённую деревеньку. А там вся округа переполнена волшебными умертвиями, к которым местные относятся спокойно: для них нечисть столь же привычна, как Луна. И все чудовища охотятся за приезжим только оттого, что чужак отказался почтить здешних дедов. Чтобы испугать, даже не надо Бабы Яги: одни только русалки с русского Севера чего стоят.

Персонификации человеческих состояний

Хотя ужас и лихорадки могли навлекать многие виды нечисти, можно выделить и отдельный тип, ответственный за это.

Страх часто даже не имел своего имени, он слабо персонифицирован. Хотя порой его всё же звали Марой. Призрак-Мара внезапно нападал на людей на дорогах и полях, вызывая у них леденящее чувство ужаса. Порой Страх преследовал человека в виде какого-то жуткого животного. В остальное время он невидим, отчего его описывали исключительно глаголами.

Болезни, как раньше было принято считать, вызывала нечистая сила, вторгнувшаяся в тело больного. Их именовали по названию болезни, хотя такие духи отличались полной обезличенностью — за одну болезнь порой отвечали десятки духов.

Часто таких духов просто нарекали лихорадками. Хотя их порой называли сёстрами-трясавицами, коих насчитывалось двенадцать штук: Тресея, Огнея, Ледея, Гнетея, Гинуша, Глухея, Ломея, Похнея, Желтея, Каркуша и Гледея.

Болезни, как правило, показывались в виде худых старух в чёрных или белых одеждах, что ходили по округе и окликивали всех. Кто отзывался, тот заболевал.

В роли персонификации болезней и смерти скота выступала Коровья смерть. Чтобы её прогнать, проводили обряд опахивания — то есть плугом или сохой особым образом проводили круг вокруг стада или всего поселения.

Ночной кошмар Генри Фюзели

По христианству судьбу мог определить только Бог. Однако всё равно ходили истории о том, как к человеку прикреплялся дух Доля, что вредил или помогал ему. Возможно, это поверье пошло от духов-рожаниц, что когда-то определяли вообще всю человеческую жизнь у славян.

Главным физическим воплощением плохой доли можно назвать Лихо Одноглазое. Худая старая великанша-людоедка с одним глазом всем своим видом показывала возможную незавидную судьбу. Она привязывалась к людям и насылала беды, болезни, нищету. Лихо можно было кому-нибудь передарить, хотя всё же стоило попытаться прогнать нечисть силой воли или же обмануть.

Внешне на Лихо походит Верлиок — только это одноглазый бородатый мужик с одной ногой и костылём. Он выступает в роли разрушителя и убийцы. К примеру, в одной сказке Верлиок убил старуху и двух её внучек, а старик, селезень, рак, веревочка и жёлудь за это хитростью наказали его.

Упырь

Борис Забирохин. Упырь (фрагмент). Из серии литографий «Чертова дюжина». 2018. Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург

Вильгельм Котарбинский. Смерть вампира (фрагмент). Репродукция. 1890-е. Ростовский областной музей краеведения, Ростов-на-Дону

Борис Забирохин. Упырь (фрагмент). 1993. Калининградский областной музей изобразительных искусств, Калининград

В славянской мифологии упырем называли восставшего из могилы мертвеца. Как и вампиры, упыри пили кровь человека и животных. В народе верили, что упырями становились умершие колдуны и оборотни, а также «заложенные покойники», чьи души не могли успокоиться после смерти. Выглядели они, по представлениям древних славян, как конкретные умершие люди и появлялись в той же одежде, в которой их похоронили. Их описывали как существ с красными глазами и алым румянцем на щеках от выпитой крови, с хвостом и особым отверстием под коленом — через него вылетела душа. У них не было клыков — кровь упыри пили при помощи острого языка. Днем они лежали в земле, а ночью приходили в дома родной деревни. Упыри не могли далеко отходить от своей могилы — им нужно было вернуться в нее до рассвета. Народные былички — рассказы «очевидцев» о встречах с нечистью — часто описывали, как превратившийся в упыря умерший муж, приходил по ночам к жене.

В деревнях верили, что упыри становились причиной страшных эпидемий чумы и холеры. Если во время повального мора в каком-то человеке заподозрили упыря, его сжигали на костре. Думали также, что упыри «подрезают» жизнь — высасывают не только кровь, но и силы из внутренних органов, отчего человек быстро умирает. Народные поверья сохранили много способов расправы с духами, самый действенный — осиновый кол. Его нужно было вбить в нечисть или в могилу.

Под влиянием европейской культуры образ упыря все больше соединялся с образом вампира. Слово «упырь» позже приобрело переносное значение: так могли называть неприятного, упрямого и злого человека.

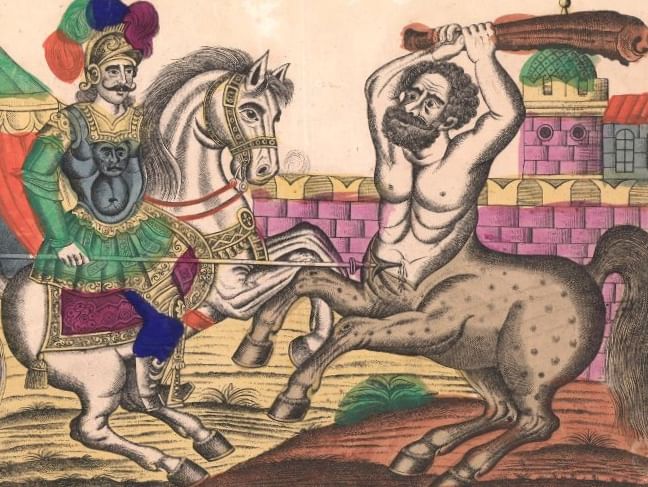

Полкан

Юрий Карельский. Полкан весной (Китоврас и притчи) (фрагмент). 2005. Новомосковский историко-художественный музей, Новомосковск, Тульская область

Славный, сильный и храбрый Бова Королевич поражает Полкана Богатыря (фрагмент). Лубок. 1867. Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Владимир

Виталий Сорокин. Полкан (фрагмент). 1989. Тульское музейное объединение, Тула

Полкана в народных верованиях считали полубогом и наделяли супергеройскими способностями. Историк Михаил Чулков писал: «Славяне приписывали ему чрезъественную силу и невоображаемую прыткость в бегании: он имел сверху до половины тело и сложение человеческое, а от пояса коневье». Но в отличие от диких кентавров, полкан был богатырем, в сказках и легендах выступал в качестве антагониста главного героя. В XVII веке были популярны лубочные картинки, на которых полуконь-получеловек сражался с русскими богатырями. Иногда его изображали с телом пса и головой человека — неслучайно собакам часто дают кличку Полкан.

Деды и заложные покойники

В стародавние времена, когда ещё не успела оформиться вера в богов вроде Перуна, у восточных славян вовсю царил культ предков. Считалось, что со многими людьми после смерти происходят особые трансформации, создающие из них сверхъестественных существ, которым стоило поклоняться. Местами эта вера дожила даже до XX века.

Когда умирал родственник, то он не прекращал быть частью семьи. Просто теперь он был «виртуальным» членом семьи, общение с которым регламентировалось строгими ритуалами. Таких духов по сложившейся традиции звали «дедами» или «родителями». В течение сорока дней после смерти они постоянно возвращались домой, в остальное время — куда реже.

Живые родственники помнили и почитали деда, регулярно справляли по нему поминки в особые дни, в которые «кормили» его — чаще всего кутью, кашей с мёдом: к еде просто долго не притрагивались, чтобы дед насыщался паром от неё. Когда дед приходил во сне, родственники выполняли пожелания покойника. За это дед не беспокоил живых наяву, помогал им по хозяйству и вообще всячески способствовал благополучию семьи.

Зелёные святки. Во время них в семик, седьмой четверг или седьмое воскресенье после Пасхи, поминали всех, кто умер не своей смертью Лубок, XIX век

Вот только если деда не поминали и не выполняли его просьбы, то он вредил семье. Дед устраивал дикий шум по ночам, разбрасывал всюду вещи, изводил скотину, калечил людей и порой даже убивал их.

Порой для появления мертвеца достаточно было лишь раз нарушить какое-то табу. Например, запрещалось мыться в бане после полуночи — там собирались мертвецы. Когда купальщик слышал позади себя тихий шёпот и видел куриные следы на золе, то ему стоило тут же убегать: сзади стояли покойники.

Всё это привело к созданию особой нечисти вроде бабаек. Они существовали только в виде страшилок для детей, чтобы те исполняли наказы взрослых — а то эти чудовища съедят, покалечат или украдут.

Пляска смерти Хартман Шедель

Иногда покойник заявлялся домой во плоти, прямиком с кладбища. Особенно часто это случалось, если во время похорон ему не завязали ноги, и тем более, если у усопшего осталось в мире живых какое-то незаконченное дело. Его приманивала тоска родных — и покойник приносил им с собой болезни и ещё больше бед. Такого мертвеца обычно звали «заложным покойником», ведь умершего клали лицом в гроб, который заваливали камнями и ветками.

Особенно много заложных покойников было среди убийц, долгожителей, некрещённых детей, колдунов, ведьм, оборотней и тех, кто умер неестественной смертью: убитых, спившихся, утопленников и самоубийц — суицид считался страшным грехом.

Таких «нечистых» покойников опасались хоронить рядом со всеми остальными на кладбище, ведь их может не принять освящённая земля. Похоронную процессию с будущим заложным покойником мог просто не пустить и мертвяк, охраняющий кладбище.

И потому таких мертвецов закапывали за пределами церковной ограды: на перекрёстках дорог, в оврагах, лесах, болотах, на границах полей. Впрочем, это тоже слабо помогало, отчего мертвецы часто выбирались из своих могил.

Комикс Hellboy: The Chained Coffin and Others прекрасно показал проблему поиска места для нечистого покойника

Водяные

Более характерной нечистой силой для водоёмов был водяной, которого звали ещё водяником, водяным хозяином, водяным чёртом, дедушкой водяным, топельником, волосатиком и водяным шутом. Белорусы звали водяного, живущего в омуте — омутником, в водовороте — вирником, в стоячей воде — тихоней.

Как и с большей частью нечисти, не было одного единого образа водяного на всю Россию, Украину и Белоруссию. Из общего — лишь то, что водяной живёт в водоёме и управляет им.

Водяной — это посиневший старик-утопленник, облепленный водорослями. Водяной — это нагой горбатый толстый мужичок с длинной седой бородой. Водяной — чудище с острой головой, кожей налима, рогом, гусиными ногами и рыбьим хвостом. Водяной — это чёрт с густой чёрной шерстью, копытами и коровьим хвостом. Часто он ездил на огромном соме.

К людям водяной обычно был враждебен. Он их заманивал в реки и топил, переворачивал им лодки. При этом всё, что попадало в воду, считалось во власти водяного, отчего порой люди не спешили спасать тонущих, чтобы окончательно не испортить отношения с водяным. Просто без его поддержки рыбакам и мельникам житья не было. И его принято было скорее одаривать.

В особо крупных водоёмах жило несколько водяных, и над ними был свой царь. Водяного показывали то холостяком, охочим до русалок, то семейной нечистью, женатой на водянице.

Водяной Иван Билибин

Стрибог

Стрибог Игорь Ожиганов

Стрибог — еще один персонаж, про которого мы ничего не знаем. Практически единственное упоминание — в «Слове о полку Игореве» о ветрах говорится как о «стрибожьих внуках», которые направляют стрелы против войска Игоря. На основании этого даже не отрывка, а предложения, строились теории о том, что Стрибог — бог ветров, а также злой бог, противник людей, которого противопоставляли Дажьбогу (в основном потому, что оба слова устроены одинаково).

Отсюда пошло отождествление Стрибога со святым Касьяном — очень любопытным персонажем народного православия, злым, враждебным, кривым (косым) на один глаз, сторожащим ад и насылающим ветры и болезни. Касьян заслуживает отдельного рассказа, а вот основания для его соотнесения со Стрибогом очень шаткие.

Но в искусстве вполне можно осмыслить Стрибога как бога ветров, а также использовать предположение, что его имя связано с индоевропейским корнем «старый». Представьте себе Стрибога как мрачного старика, повелевающего своими родичами-ветрами. Тогда уж можно связать его с зимой и вьюгой и превратить в этакого Мороза. Это будет вполне сообразовываться с более поздними представлениями низового фольклора, а про Мороза доступно куда больше достоверной информации.

Духи и время

Все духи, жившие на природе, у восточных славян зависели от времени года. Лешие, русалки и водяные уходили зимовать.

В период зимнего солнцестояния появлялась святочная нечисть. Убитые и проклятые материями младенцы превращались в шуликунов, чёртиков чуть больше кулака, что цепляли прохожих калёными крючьями, толкали людей в грязь и заталкивали в проруби. Вештицы, горбатые косоглазые старухи с волосатыми ногами и крючковатым носом, наводили порчу, голод и плохую погоду, вселялись в людей. Святочницы, покрытые шерстью безобразные женщины, нападали толпой на девушек в банях и «расколупывали» им тела.

Чтобы не допустить разгула этой нечисти, люди поминали усопших и соблюдали длинный ряд запретов, отчего почти ничего не делали.

Люди в костюмах нечисти на святках Андрей Березин

Нечисть подчинялась и дневному распорядку — тех же заложных покойников по ночам встречали куда чаще. Ещё сильнее от времени суток зависел кто-то вроде полудниц и ночниц.

Полудница выступала в роли персонификации полудня, причём воплощала в себе именно его опасную часть. Образ полудиници часто разделяли на двух персонажей: добрую и злую полуденицу. Добрая укрывала громадной сковородкой посевы, злая — накаляла сковородку и ею жгла все растения на своём пути. Хотя в остальном полуденицы были злы. Они насылали солнечные удары, сжигали людей, резали серпами и крали детей — и это если люди пренебрегали запретом на работу в полдень.

Полудениц представляли чаще всего как прекрасных девушек в прозрачных платьях. Лишь чуточку реже они принимали облик косматых старух и ужасных умертвий. Хотя полуденицу порой считали ещё одним вариантом русалок, ведь историй про них на Юге не водилось.

В Вологодчине воплощением солнцепёка на гороховом поле и в огороде был жареник, которым пугали детей.

Ночью по улицам бродил жердяй — худой нечистый дух с очень длинными ногами. Он заглядывал в окна, грел руки в трубе и пугал людей.

Если человек выходил ночью во двор, там его подстерегали ночницы. Впрочем, они могли спокойно залезть в дом и через окно — и даже сквозь мелкую щель. Они насылали на людей кошмары и беспокойный сон, если у тех не находилось нужных оберегов против них. Ночницы также распространяли болезни. Выглядели они как жуткие женщины в чёрных одеждах и с распущенными волосами.

Хотя в более современной культуре полудниц и ночниц противопоставляли друг другу, всё же полудницы куда ближе к русалкам, а ночница — к Маре и Страхам.

Лихо

Злое человекоподобное существо. Отличается лихо очень высоким ростом и худощавым телосложением. Поскольку у него один глаз, видит он в узком диапазоне. Любимые лакомства этого монстра — человеческие страдания, человеческая плоть и плоть животных. Большую часть жизни проводит в лесах, где питается зверями, чем досаждает лешему. Если наткнешься на монстра в одиночку, он не упустит шанса ввести тебя в состояние уныния и начать питаться твоей болью. Если же человек не поддается его чарам, он предпочитает убить его и съесть.

Упыри

Особо зловредные ходячие покойники превращались в упырей. Славяне клали им подношения и пытались их задобрить, но это удавалось далеко не всегда.

Упыри в разных сказаниях выглядели по-разному. Одни крестьяне считали, что это полуразложившиеся жуткие трупы. Другие описывали упырей как самых обычных людей — только у них лица необычайно красны от всей выпитой крови. Вообще упырям чего только не приписывали: хвосты, чрезвычайно пухлые губы, острый язык, огромные зубы, которых могло быть по два ряда.

Упырей отличала громадная сила. Они бегали со скоростью скачущей лошади. Их не получалось ни зарезать, ни заколоть. Они оборачивались свиньями, конями, кошками, собаками, волками, снежными шарами, копнами сена и прочим. Во многих легендах упыри летали над облаками и протискивались в дома сквозь мелкие щели.

Иллюстрация к игре «Гвинт»

Эти вампиры вылазили из своих укрытий по ночам — обычно во время полнолуний. Упыри приносили людям самые разные несчастья вроде болезней и неурожая — долгое время они олицетворяли вообще всё то плохое, что творилось в жизни. Но всё же в большинстве историй они просто пили у людей кровь — а то и пожирали их плоть. От них первым делом страдали вдовы и прочие их родичи. Под постоянной угрозой были путники на дорогах. Хотя вампир был не прочь закусить и каким-нибудь крупным животным. Недоеденный человек мог сам обернуться упырём.

Покойникам, заподозренным в вампиризме, пробивали сердце колом — причём в ход шла не только осина, но и клён, липа и даже боярышник. Хотя во многих историях их просто сжигали или изгоняли криком петуха.

Иногда вокруг могилы с беспокойным покойником всё обсыпали маковыми зёрнами: считалось, будто вампир не успокоится, пока не соберёт их все. Порой доходило до каких-то очень экзотичных способов борьбы с упырём: покойнику, чтоб он уж точно не восстал, завязывали глаза, забивали рот песком, надрезали жилы под коленями и засовывали под них щетину.

Нельзя было допустить попадания крови упыря на кожу: она вызывала страшные язвы. Когда вампира предавали огню, сжигали ещё и всех мелких животных поблизости, чтобы дух вампира не сбежал в таком обличье восвояси

Даже в соседних селениях упырей именовали по-разному и приписывали им всё новые качества. Тот же вурдалак — просто ещё одно имя упыря. Умершие колдуны превращались в ератников — но те принципиально ничем не отличались от упырей. Поэтому говорить о каких-то иных разновидностях подобных созданий довольно сложно. А истории про ырок и укрутов — выдумка Велесовой книги, которую написали то ли в XIX, то ли в XX веке.

Бывали у славян и истории про классических призраков, и даже ходячие трупы, сгнившие до самых костей — белорусы называли их костомахами.

Но на этом истории про покойников со сверхъестественными способностями не заканчиваются — просто многие из них в итоге трансформировались в водяных, домовых и прочих духов.

Пантеон князя Владимира

«И начал княжить Владимир в Киеве один, и поставил идолы на холме, вне теремного двора: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, Хорса (и) Дажьбога, Стрибога, Симаргла и Мокошь».

Владимир ставит идолы богов в Киеве. Конец XV в. Радзивилловская летопись, Библиотека Академии наук, Санкт-Петербург

Нужно иметь в виду, что Владимир преследовал довольно конкретные цели: он пытался объединить Русь вокруг Киева через единый комплекс верований. То есть было бы неверно говорить, что воздвигнутые идолы — это исчерпывающий список богов или, что туда попали все популярные боги. Например, речь идёт, видимо, именно о славянских богах, а на территории Древней Руси жили также финно-угры, тюрки, балты.

Славянский пантеон из настольной ролевой игры Scion: Чернобог, Маржана, Перун, Поревит, Жива, Велес, Жислбог

Кроме того, важно понимать, что любое язычество (даже греческое) на уровне практики выглядит не как почитание какого-то раз и навсегда определённого пантеона, а как поклонение многочисленным локальным божествам — покровителям рек, холмов, лесов, городов. Обращались к ним по любому поводу: и за удачей на войне, и за богатым урожаем, и для защиты от злых сил. Разные боги могли в одной местности слиться воедино, а в другой, наоборот, один бог разделялся на двоих персонажей или больше.

Сборный славянско-балтийский пантеон из вселенной Marvel

Мы не знаем, по какому принципу отбирались идолы в Киеве. Например, часто встречающийся в других источниках Велес (Волос) не упоминается среди них. Кроме того, «Повесть временных лет» сохранилась в списках XIV—XVI , а не в оригинале, а списки часто делались с ошибками. И Нестор вовсе не ставил своей целью точно передать языческие представления. Но имеем то, что имеем — выбирать-то не из чего.

Что же мы знаем о 5 (или 6) богах, упомянутых в «Повести»?

Колдуны и двоедушники

Все «знающие» люди, то есть колдуны, ведьмы, знахари и оборотни, по обыкновению считались славянами наполовину демонами — ведь они продавали душу дьяволу или изначально рождались с такой «половинчатой» природой. Тем более, что после смерти они легко превращались в самую настоящую нечисть.

Значительная часть магии творилась при помощи нечисти — что могло свести самого заклинателя с ума. Во многих быличках оговаривалось, будто демонов нельзя оставлять без дела, иначе они изведут волшебника до смерти. И при этом большинство задач черти выполняли моментально. Например, за считанные минуты считали все песчинки на побережье озера. Поэтому когда умирали «знающие» люди, их родичи опасались, что такое проклятье может перекинуться к ним.

Полудемонами считались и кликуши, одержимые демонами. Их изгоняли православным обрядом отчитки.

Колдун Александр Орловский

Более интересный случай связи с демонами у людей-двоедушников.

У двоедушника одновременно две полноценные души: человеческая и демоническая. Днём двоедушник вёл себя как самый обычный человек, ни о чём не подозревая. А ночью против своей воли его душа выходила из тела, принимала облик владельца или обращалась в животное — и принималась путешествовать.

Всем встреченным дух двоедушника насылал порчи и болезни, некоторых обращал в упырей. За ним следовали бури, засухи и прочие напасти. Кто его пытался остановить, тот умирал от рук двоедушника или призванного им ветра. Всё потому, что если душа не успевала вернуться в тело, то двоедушник сильно заболевал или тут же умирал.

Появлялся двоедушник из-за того, что родители зачинали его во время месячных. Или его рожала женщина, которая засматривалась на священника во время «великого выхода». Или же двоедушником могла стать седьмая девочка подряд у родителей. Человек с двумя душами приносил несчастья всю свою жизнь, и обычно его походы прекращали только после его смерти, когда к телу применяли метод кола и костра.

Симаргл

Семаргл В. Корольков

Однако если фантазировать, никто не запрещает использовать образ крылатой собаки как вестника богов. Во-первых, крылатые собаки очаровательны. Во-вторых, собаки незаслуженно мало представлены в высокой мифологии. Тогда можно сделать его психопомпом — т.е. проводником душ в загробный мир. Этим часто занимаются собаки в фольклоре. Или трикстером-оборотнем, раз уж он единственный не имеет антропоморфного облика. Получится такой славянский Гермес в облике собаки — готовый главный герой игры, комикса или романа.

Прочие духи природы

К сожалению, другие духи-хозяева изучены не столь хорошо — до нас дошло не так уж много историй о них.

Донный был тем же водяным — но отвечал за моря.

Русскоустьинцы, старожилы Сибири, придумали сендушного — покровителя тайги. Выглядел он как высокий мужчина без какой-либо растительности на лице. Он ездит на санях, в которые запряжены волки, лисицы или песцы. На каждую сторону света есть свой сендушный.

Сендушные любили играть с людьми в карты — только не использовали треф: они напоминали им кресты. Кто у них выигрывал, у того был урожайный год на промысловых зверей. А тех, кто приходился сендушному не по нраву, он забирал с тобой. Обычно их больше никогда не видели. Хотя говорят, что он так, наоборот, привозил так охотников в лучшие места для охоты.

У уральских горняков ходили легенды о хозяйке медной горы, владелице недр земли и хранительнице тайн высшего мастерства. Выступала она покровительницей рудокопов и враждовала с барскими прислужниками и начальниками, зато помогала самым смелым и свободолюбивым рабочим.

Она часто показывалась в виде зеленоглазой женщины с медными лентами и в платье из малахита, в облике монстра с телом ящерицы и головой человека, появлялась как ящерка в короне.

Хозяйка медной горы

Болотник заправлял болотами и топями — хотя порой эту работу выполнял водяной, а то и леший. Он казался то человеком с длинными руками и серой шерстью, то безглазым толстяком, на которого налипли улитки и водоросли, то студенистым красноглазым существом. Он заманивал людей в трясину, где убивал их. Язычники приносили ему дары. Но во время царившего христианства к нему просто выкидывали всё «нечистое».

Полевик или полевой — длинноногий мужичок с глазами навыкате, рожками, хвостом, ярко-огненной шерстью и крылышками. Или же он целиком белоснежно-белый. Или чёрный и с волосами-зелёными травами. Или он рослый парень. Или блуждающий огонёк. Иногда его появление сопровождал вихрь.

За кусок хлеба и три копейки полевик помогал пасти скот, следил за урожаем и даровал плодородность земле. Но можно его разозлить, если, к примеру, заявиться на поле пьяным. Тогда он губил урожай и натравливал на животных тучи насекомых, пугал и потешался над людьми. Порой полевой насылал на людей солнечный удар и лихорадку. А ещё он отвечал за клады.

Межевик, живший на границах полей, мог задушить человека, лёгшего поспать в месте его обитания.

Луговые жили в норах — и мало чем отличались от полевых.

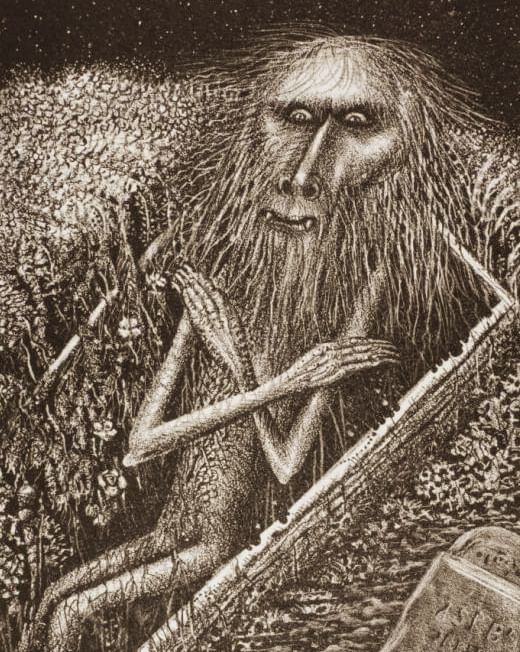

Лешие

Леший — один из главных персонажей восточнославянского фольклора. И в то же время его образ один из самых изменчивых.

Имя «леший» закрепилось за этим персонажем только в XVII-XVIII веке. И это довольно неуважительное обращение к лесному духу, поэтому оно пошло от горожан. Крестьяне боялись лишний раз обращаться к лешему напрямую, а если и говорили про него, то чаще делали это со всем возможным уважением, именуя его большаком, квартальным, господином Шишкиным, лесным дедушкой, лесным хозяином, лесным чиновником, лесным царём и даже лесным херувимом.

Если его называли по месту обитания, то нарекали этот дух боровиком, лешаком, лесником, лесным дядей. Вообще у лешего больше сотни имён, среди которых затесались и костолом с кожедёром.

Согласно многим быличкам, лешего получалось встретить только летом — в другое время он куда-то удалялся. Бродил он не только по лесам — его встречали в полях, а то и в самих деревнях. Жил боровик под землёй, в дуплах, в корягах, в пещерах. Ходили истории даже о том, что лешие — это целый народ, который строит деревни посреди лесов.

Леший Эмиль Султанов

В образе этого существа в разных пропорциях сочетались человечьи, звериные и растительные черты. Многим леший представлялся обычным человеком в простой крестьянской одежде, но с некоторыми особенностями, выдающими в нём нечистую силу: перепутанные лапти, например.

Кому-то он виделся получеловеком-полукозлом сродни сатиру — хотя вместо козлиных черт вполне проявлялись и кошачьи, медвежьи или какие-то другие. Леший вообще мог быть как ходячим деревом с лицом, так и не отличаться от обычной березы или кустика мха. Очень часто он бродил по лесу бесплотным духом и оборачивался в разных лесных созданий. Боровик менял свой рост, мог показаться то гигантом со столетний дуб, то карликом с грибочек.

Хотя нередко лешего всё равно описывали то обычным чёртом, то самым классическим заложным покойником. Тем более, что боровики до своей «послежизни» были некрещёнными людьми.

Леший охранял лес, начальствовал над волками, гнал как обычный скот всё лесное зверьё. Порой боровик был жутким врагом всем людям — но всё-таки традиционно он лишь наказывал за ненадлежащее поведение в лесу. Пускай люди расплачивались за это опасными болезнями, большими увечьями и даже смертью. Но чаще всего он просто заставлял людей блуждать в лесу до полного истощения. Также леший похищал детей, чтобы обучить их колдовскому ремеслу.

Прежде, чем отправиться в лес, человек молился и выпрашивал у лешего разрешение на вход. Особенно необходимо это было охотникам и тем, кто рубил деревья. Да и простые крестьяне нуждались в благосклонности лешего, ведь на Руси вели подсечно-огневое земледелие, когда для нового поля приходилось сжигать часть леса. Поэтому считалось, что если не отдать лешему целую корову, то он может и убить. За удачу на охоте, удачный выпас скота и обилие ягод ему подносили пасхальное яйцо, хлеб и соль.

Самая странная разновидность лешего появилась в украинских Карпатах. И звалась она чугайстером.

По легендам, этот боровик когда-то был обычным человеком. Как-то раз он навредил соседу, за что тот проклял его на то, чтобы он жил в лесу до скончания времён. С тех пор его невозможно убить.

Ростом чугайстер от двух до семи метров. У него длинная борода, волосы по всему телу. Ходит он с когтями или копытами на ногах. В одних сказаниях он гол, в других — носит белую рубаху. Порой его описывали как одноногого. Часто чугайстер превращается в вихри.

К людям он относится спокойно, не вредит им — а временами просто обожает их. Он приходит к кострам поговорить, погреться, пообщаться с людьми, потанцевать с ними — и пожарить свою еду. А питается он мавками, которых разрывает пополам.

Черти

Чем сильнее христианство укоренялось у восточных славян, тем сильнее менялись их взгляды на происхождение нечисти. Всё остальное оставалось более или менее тем же.

Согласно одной из наиболее распространённых версий, вся нечисть — это дети Адама и Евы, которых отец с матерью спрятали от глаз всевышнего.

Но сильней всего в народе утвердилась версия о том, что нечисть — это падшие ангелы, бесы. Во многих исследовательских экспедициях крестьяне вообще рассказывали, что водяные, лешие, русалки, упыри — это всё черти. Дело в том, что церковь с самого начала проповедовала против языческих пережитков, объявляя нечисть злобными демонами. Хотя сути этих существ ей изменить так и не удалось.

Что интересно, некоторые черты нечисти в итоге переняли святые. Так, святой Власий взял себе титул покровителя покровителя пастухов и животных, полученный от лешего.

Анчутка из «Сказок старой Руси»

Впрочем, чёрт — это ещё и вполне себе отдельный мифологический персонаж, которого порой звали анчуткой. На Русь пришёл довольно обычный облик чёрта, вдохновлённый сатирами. Так что это антропоморфные существа, обросшие с ног до головы чёрной шерстью. У них коровьи хвосты и копыта, есть рожки и когти. Реже им приписывали крылья летучей мыши и свиной пятак. Ростом они могли быть как с напёрсток, так и с дерево.

По народным поверьям, черти явились из Преисподней, чтобы всеми возможными способами вести людей ко греху и выкупить у них душу — так что это глубоко отрицательные персонажи. Хотя чертей получалось использовать и во благо — если порядочно их обмануть.

Против них, как против всякой нечисти, хорошо работали молитвы, кресты и бранные слова.

Чёрт из экранизации «Вечеров на хуторе близ Диканьки» 1961 года

Хорс-Дажьбог

Хорс Игорь Ожеганов

Дальше — хуже. Между именами Хорса и Дажьбога в «Повести» не стоит союз, а между остальными именами он есть. Это может быть размноженная ошибка переписчика. А может быть указание на то, что это два имени одного и того же бога (Хорс-Дажьбог). В остальных источниках оба бога фигурируют порознь, но никогда не упоминаются вместе.

В «Беседе трех святителей» есть такой ответ на вопрос, откуда берётся молния: «Есть два громовых ангела: эллинский старец Перун и Хорс-жидовин — вот два ангела молнии». Что это значит и к чему эти национальные эпитеты — кто его разберет. Некоторые исследователи считают, что это указание на то, что культ Хорса пришел на Русь из иудейской Хазарии, но это спорное утверждение.

Хорс Андрей Шишкин

С молниями тоже возникают вопросы. Это единственное упоминание Хорса с его функциями. Но существует популярная теория об этимологической связи Хорса с ираноязычным корнем «хур», «хвар», обозначающим «солнце». Лингвисты оспаривают эту точку зрения, но пока она остается доминирующей, и мысль о связи Хорса с молнией, не вписывающуюся в эту концепцию, часто отвергают.

В «Слове о полку Игореве» есть неоднозначная фраза: «въ ночь влъкомъ рыскаше: изъ Кыева дорискаше до куръ Тмутороканя, великому Хръсови влъкомъ путь прерыскаше». Трактуя «Хръсови» как «Хоросову», романтически настроенные исследователи делают вывод, что «Хоросов путь» и состоял в том, чтобы «рыскать волком». А значит Хорс на самом деле был связан с волками, оборотничеством и выступал как мрачный бог диких зверей и колдовства. Но нужно помнить, что единственное прямое указание на функции Хорса связано с молниями, а в «Слове» вполне возможно имелся в виду вовсе не он.

Короче, бог Хорс был, а вот чем он занимался — мы уже никогда не узнаем.

Хорс из игры Thea 2: The Shattering

А что Дажьбог? Давайте посмотрим, что в Википедии называется самым информативным источником о нем — «Хронографию» византийца Иоанна Малалы. Писал он, правда, про египтян, а имя Дажьбог было использовано для перевода имени упомянутого там бога солнца Гелиоса, который в свою очередь символизировал Амона Ра. Из этого можно с некоторой натяжкой сделать вывод, что Дажьбог у переводчика ассоциировался с богом солнца. Также слово «Дажьбог» упоминается в украинских песнях, в том числе в качестве того, кто завершает зиму и начинает лето. Это тоже подтверждает солнечную версию.

В «Слове о полку Игореве» князья или все русичи называются «Даждьбожьими внуками». Хотя существуют разные мнения насчет того, что это значит, возможно, речь идет о том, что Дажьбог воспринимался как первопредок, бог-прародитель народа или людей вообще.

Дажьбог Андрей Шишкин

Если фантазировать, Дажьбога вполне можно считать солнечным богом, доброжелательным к людям, подателем тепла и света, даже культурным героем. Можно изобразить его милосердным богом в противовес «грозному» Перуну и тем, кто сотворил людей.

Их связь с Хорсом позволяет, как в серии Thea, превратить последнего в бога луны, зловещее солнце мертвых, «волчьего пастыря». А его связь с появлением молний может трактоваться как то, что он и его нечистая сила привлекают молнии-стрелы Перуна. Или сделайте его богом космических путешествий — никто вас за руку не поймает.

Хорс из игры Thea: The Awakening

Банник

Баня была отдельной постройкой, где не только парились: там знахари лечили от болезней и принимали роды. А ещё это единственное здание у усадьбы, которое не освящали. Всё это сказалось на образе банника.

Банник представлялся то маленьким старичком с громадной бородой, то здоровенным босым мужиком с железными руками, горящими глазами и длинными волосами. И опять же он был оборотнем, что оборачивался кошкой, собакой и даже конской головой.

А ещё банник очень злобен. Его одаривали хлебом с солью, давали воду с мылом, ради него закалывали чёрную курицу и закапывали под баней. И старались соблюдать все правила поведения в бане — банник легко мог запарить человека до смерти, расплющить его, содрать с него заживо кожу, раздавить. Даже умилостивленный банник постоянно пугал людей, бросал в них камни и прочий мусор, подолгу не впускал и не выпускал. Некрещённых детей в бане не оставляли без присмотра — банник их часто крал.

Так как баню не освящали, там играли в карты и проводили разные обряды, не одобряемые церковью: вызывали нечистую силу и посвящали в колдуны. Баня — главное место для гаданий. К примеру, во время гадания на жениха девушки задирали юбки и поворачивались так к дверями бани. Кого из них тронет лохматая рука банника — у той будет богатый муж, кого лысая — бедный, а мокрая лапа предвещала мужа-пьяницу.

По некоторым поверьям, у банника была жена банница или обдериха — хотя на Севере она выступала и как отдельный персонаж. Выглядела она как кошка или страшная голая старуха с большими зубами. А ещё она любила сдирать с людей кожу.

Былички и нечисть

Знания о том, как на Руси представляли нечистую силу, до нас дошли в основном в двух разных видах. Первый — разрозненные высказывания богословов, выступавших против пережитков славянского язычества, как в «Слове об идолах». Второй — устные сказания вроде быличек, рассказов «очевидцев» о встречах со сверхъестественным. Но этого материала уже хватает, чтобы реконструировать кое-какие взгляды на нечисть.

В верованиях восточных славян практически нет каких-то особых духов для моря и гор, зато подробно описана лесная и речная нечисть. Почти не встречались истории о великанах. Нечистая сила обычно человекообразная или схожа с обычными животными. Нечисть постоянно меняла облик.

Большинство славянских духов не отличалось чрезмерной агрессивностью. Если люди соблюдали правила, то, как правило, все могли спокойно сосуществовать друг с другом. Правда, когда крестьяне нарушали табу, некоторые из которых сейчас могут звучать абсурдно, то они ожидали кары от нечисти.

А ещё изначально чуть ли не всех мифических созданий славяне считали покойниками.

«Ноябрь», 2017 год