Кикиморы и другие вредители

К XVII веку сформировался образ кикиморы, которую звали ещё кикимрой, кукиморой, кикой, кыкой, марой, морой, марухой, чучуморой, шишиморой, суседкой, пряхой, самопряхой — и кучей других имён. И это очень расплывчатый образ: то её селили в болото или реку, то выдавали замуж за лешего, банника или домового — но всё-таки куда чаще кикимора изображалась домашним духом. Причём ряд черт указывает на то, что это персонаж, отличный от домовика, с другими корнями.

По одной версии, кикимора раньше была духом, вызывающим кликушество — припадки, которые объявляли одержимостью демоном. По ещё одному источнику, кикимор насылали строители на нерадивых заказчиков. Некоторые вовсе видят в кикиморе отголоски культа богини ткачества Мокоши.

В кикимор превращались убитые и практически всякие умершие некрещённые дети, кроме того кикимора появлялась после смерти уродца без конечностей и в домах, построенных на могилах удавленников и неотпетых мертвецов. По историям XVIII века, в кикимор обращались дети, украденные нечистой силой. В XIX веке появилось мнение о том, будто кикиморы рождались от связи женщин с огненным змеем.

Иногда её описывали как длиннокосую девушку в сарафане — а то и вовсе нагую. Порой кикимора была маленькой невзрослеющей девочкой. Но всё-таки куда чаще кикиморой называли крохотную безобразную скрюченную старушку, одетую в лохмотья, сухую настолько, что её легко уносило малейшим порывом ветра. Она обычно была невидимой и превращалась в животных: свинью, собаку, зайца, утку, хомяка. В Восточной Сибири её представляли попом или рослым мужиком-крестьянином.

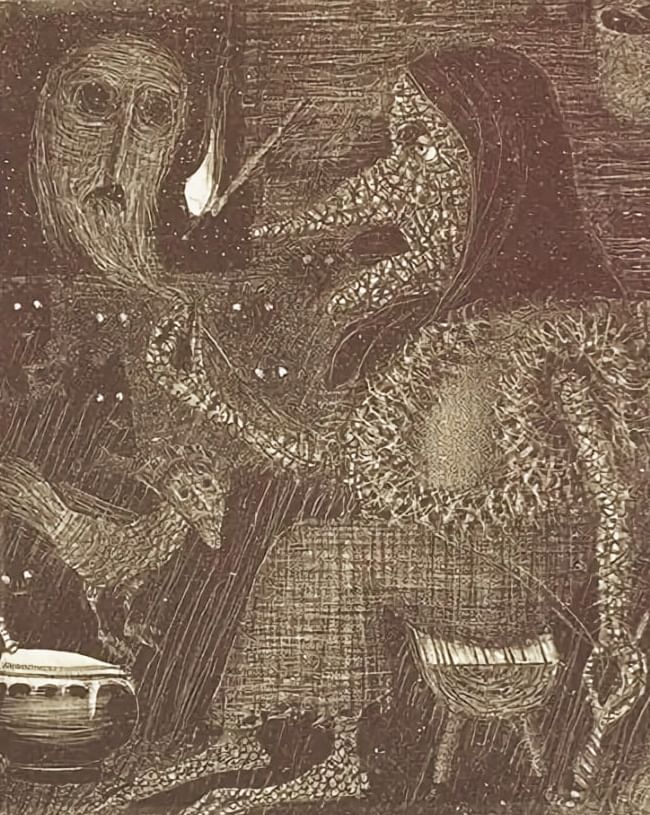

Набросок Александра Головина для костюма кикиморы балета «Жар-птица» Игоря Стравинского

Если в доме завелась кикимора — жди несчастий. Она мешала спать, пугала всех протяжными стонами и диким воем, душила детей, кидалась чем попало, била посуду, распахивала двери, путала вещи, переворачивала мебель, гоняла скотину, выстригала шерсть у овец, выдёргивала догола перья у куриц и волосы у людей, поедала куриц заживо и вообще не давала нормально жить. Правда, в некоторых быличках проделки кикимор описывали настолько анекдотично, что на них сходилась посмеяться вся округа.

Задобрить кикимору почти невозможно. Когда кикмору кто-то наслал, то её можно изгнать, только если найти и уничтожить предмет, призвавший её. По распространённой быличке, кикимор сильно пугал медведь в доме — отчего они убегали куда глаза глядят. Верблюжью шерсть клали под шесток и читали заговоры. Люди матерились на неё и возносили молитву богу, создавали оберег из камня-куриного бога, клали под ясли палку для забивания свиней, опоясывались можжевельником.

Однако порой кикимора занималась и полезными делами: убаюкивала детей, мыла горшки, ухаживала за животными, помогала печь хлеб. Ещё кикимора любила прясть и шить — но делала это просто отвратительно.

Ячичну и пустодомку можно назвать кикиморами пустых домов. Они пряли нити, что влияли на судьбу людей.

Игоши иногда назывались детьми кикиморы — хотя чаще говорилось, что они появлялись из некрещённых детей. На вид игоши — маленькие дети без рук и ног. Проказничают они почти так же, как кикиморы.

На кикимор несколько походили злыдни. Их изображали то ли похожими на облезлых животных, то ли горбатыми кошками и собаками, то ли женщинами без языка, глаз и ушей. Злыдни поселяются в домах тех, кто хочет разбогатеть, и насылают на них болезни и неурожай. Чтобы избавиться от них, нужно заманить их в мешок — а затем выкинуть куда подальше.

Персонификации человеческих состояний

Хотя ужас и лихорадки могли навлекать многие виды нечисти, можно выделить и отдельный тип, ответственный за это.

Страх часто даже не имел своего имени, он слабо персонифицирован. Хотя порой его всё же звали Марой. Призрак-Мара внезапно нападал на людей на дорогах и полях, вызывая у них леденящее чувство ужаса. Порой Страх преследовал человека в виде какого-то жуткого животного. В остальное время он невидим, отчего его описывали исключительно глаголами.

Болезни, как раньше было принято считать, вызывала нечистая сила, вторгнувшаяся в тело больного. Их именовали по названию болезни, хотя такие духи отличались полной обезличенностью — за одну болезнь порой отвечали десятки духов.

Часто таких духов просто нарекали лихорадками. Хотя их порой называли сёстрами-трясавицами, коих насчитывалось двенадцать штук: Тресея, Огнея, Ледея, Гнетея, Гинуша, Глухея, Ломея, Похнея, Желтея, Каркуша и Гледея.

Болезни, как правило, показывались в виде худых старух в чёрных или белых одеждах, что ходили по округе и окликивали всех. Кто отзывался, тот заболевал.

В роли персонификации болезней и смерти скота выступала Коровья смерть. Чтобы её прогнать, проводили обряд опахивания — то есть плугом или сохой особым образом проводили круг вокруг стада или всего поселения.

Ночной кошмар Генри Фюзели

По христианству судьбу мог определить только Бог. Однако всё равно ходили истории о том, как к человеку прикреплялся дух Доля, что вредил или помогал ему. Возможно, это поверье пошло от духов-рожаниц, что когда-то определяли вообще всю человеческую жизнь у славян.

Главным физическим воплощением плохой доли можно назвать Лихо Одноглазое. Худая старая великанша-людоедка с одним глазом всем своим видом показывала возможную незавидную судьбу. Она привязывалась к людям и насылала беды, болезни, нищету. Лихо можно было кому-нибудь передарить, хотя всё же стоило попытаться прогнать нечисть силой воли или же обмануть.

Внешне на Лихо походит Верлиок — только это одноглазый бородатый мужик с одной ногой и костылём. Он выступает в роли разрушителя и убийцы. К примеру, в одной сказке Верлиок убил старуху и двух её внучек, а старик, селезень, рак, веревочка и жёлудь за это хитростью наказали его.

Вампир / упырь

Вампиры, или, как их называют в славянских землях, – упыри – страшные чудовища, мертвецы, сосущие кровь живых людей.

Западные истории о вампирах происходят из славянского фольклора, но современные представления о кровососущих мертвецах сильно отличаются от представлений славянских народов в прошлом.

Вампиры не были аристократией и не смешивались с людьми. Однако они любили пить кровь и проявляли крайнюю жестокость по отношению к своим жертвам. Никакой нарядной одежды – они носили то, в чем были похоронены.

Они вовсе не были изысканными – у них не было двух клыков, какими их изображают современные мифологи. Они сосали кровь, впиваясь в шею жертвы всеми зубами, а иногда даже перерезали несчастному горло, а в некоторых случаях даже искусывали все тело.

Как люди от них избавлялись в те времена? Кол в сердце, и отрубание головы. Обычно это делалось днем, когда вампир спал.

Стрыга

Стрыга, стржига, также известна как Striga, – демоническое существо женского пола, несколько похожа на вампира. Этот монстр встречается в легендах Западной Украины, Румынии (Трансильвания), Центральной Европы. Считается, что люди, с рождения становившиеся стрыгой, имели две души, два сердца, а иногда даже два ряда зубов. Второе название стрыги – двоедушник. Когда общество признает человека, как стригу, его прогоняют из деревни.

Известны ситуации, когда за стрыг принимали младенцев, у коих при рождении обнаруживались сформировавшиеся зубы. В то время полагали, что после смерти стрыги одна ее душа покидала тело, а другая продолжала жить в теле – в гробу, в котором его похоронили.

Иногда их даже хоронили заживо. Но если их не хоронили как следует, они возвращались и преследовали людей. Ночью они выходили из могил, принимали вид совы и летали, часто нападая на путешественников и людей, которых они видели.

Если стрига нападала на человека, она высасывала у него кровь, а иногда даже выедала его внутренности. Как не дать человеку, которому суждено стать стригой, вредить людям? В старину делали следующее:

- Сжигали тело стриги;

- Прокалывали тело существа ногтями в разных местах;

- Хоронили вниз ртом, при этом клали им в рот кремень;

- Закладывали в могилу стриги различные мелкие предметы, что заставляло нечисть их пересчитывать и не давало вылезти наружу;

- Разбрасывали семена мака в виде креста по дому;

- Хлопали его по лицу левой рукой.

Но лучшим средством был осиновый кол, вбитый в сердце стриги. А также обезглавливание чудовища, наподобие того, как это проделывали с вампирами. И в завершение стриге ломали ноги, чтобы она наверняка не могла подняться из могилы и вредить людям.

* * * * *

Некоторые из описанных монстров напоминают существ, с которыми можно столкнуться в других культурах, но одно можно сказать наверняка – как западные, так и восточные славяне обладали буйным воображением. С помощью жутких образов им удавалось объяснить некоторые природные явления и причину человеческих болезней и состояний.

Мифические или нет, эти существа были по-настоящему пугающими. Учитывая, что все эти истории и легенды о монстрах до сих пор актуальны, можно подумать – действительно ли это так безумно? Могло ли что-то быть в этих историях? Как бы то ни было, мы должны быть благодарны исследователям народного творчества за то, что они позволяют нам заглянуть в сознание среднего славянина, жившего столетия назад.

Черти

Чем сильнее христианство укоренялось у восточных славян, тем сильнее менялись их взгляды на происхождение нечисти. Всё остальное оставалось более или менее тем же.

Согласно одной из наиболее распространённых версий, вся нечисть — это дети Адама и Евы, которых отец с матерью спрятали от глаз всевышнего.

Но сильней всего в народе утвердилась версия о том, что нечисть — это падшие ангелы, бесы. Во многих исследовательских экспедициях крестьяне вообще рассказывали, что водяные, лешие, русалки, упыри — это всё черти. Дело в том, что церковь с самого начала проповедовала против языческих пережитков, объявляя нечисть злобными демонами. Хотя сути этих существ ей изменить так и не удалось.

Что интересно, некоторые черты нечисти в итоге переняли святые. Так, святой Власий взял себе титул покровителя покровителя пастухов и животных, полученный от лешего.

Анчутка из «Сказок старой Руси»

Впрочем, чёрт — это ещё и вполне себе отдельный мифологический персонаж, которого порой звали анчуткой. На Русь пришёл довольно обычный облик чёрта, вдохновлённый сатирами. Так что это антропоморфные существа, обросшие с ног до головы чёрной шерстью. У них коровьи хвосты и копыта, есть рожки и когти. Реже им приписывали крылья летучей мыши и свиной пятак. Ростом они могли быть как с напёрсток, так и с дерево.

По народным поверьям, черти явились из Преисподней, чтобы всеми возможными способами вести людей ко греху и выкупить у них душу — так что это глубоко отрицательные персонажи. Хотя чертей получалось использовать и во благо — если порядочно их обмануть.

Против них, как против всякой нечисти, хорошо работали молитвы, кресты и бранные слова.

Чёрт из экранизации «Вечеров на хуторе близ Диканьки» 1961 года

Летающий змей

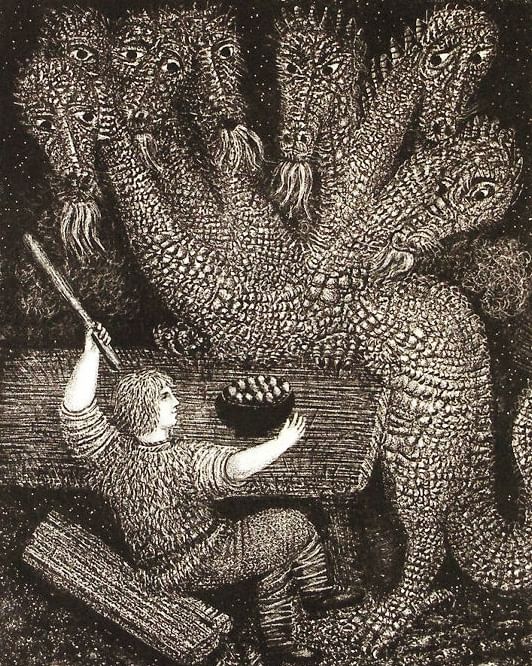

Борис Забирохин. Покатигорошек. 1990. Вологодская областная картинная галерея, Вологда

Николай Домашенко. Змей Горыныч (фрагмент). 1992. Картинная галерея, Усть-Илимск, Иркутская область

Виктор Васнецов. Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем (фрагмент). 1918. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Змей в славянской мифологии был посредником между небом и землей, поэтому считался одновременно опасным и добродетельным духом. Славяне верили, что в змея перевоплотился умерший предок. Домовую змею или ужа традиционно считали духом первого хозяина дома, который и после смерти охраняет покой домочадцев. В поздних мифах змей обрел черты дракона — стал крылатым и огнедышащим. Он являлся в облике огненной кометы в вихре, имел власть над градом и дождем. Он также воплощал силу подземного потустороннего мира.

В фольклоре змей превратился в многоголовое чудище, обычно его побеждал герой былины или сказки. Крылатый змей похищал прекрасных девушек, царских дочерей или охранял путь в потусторонний мир. Так, персонаж былин Змей Горыныч жил в горах и стерег мост в царство мертвых.

Лешие

Леший — один из главных персонажей восточнославянского фольклора. И в то же время его образ один из самых изменчивых.

Имя «леший» закрепилось за этим персонажем только в XVII-XVIII веке. И это довольно неуважительное обращение к лесному духу, поэтому оно пошло от горожан. Крестьяне боялись лишний раз обращаться к лешему напрямую, а если и говорили про него, то чаще делали это со всем возможным уважением, именуя его большаком, квартальным, господином Шишкиным, лесным дедушкой, лесным хозяином, лесным чиновником, лесным царём и даже лесным херувимом.

Если его называли по месту обитания, то нарекали этот дух боровиком, лешаком, лесником, лесным дядей. Вообще у лешего больше сотни имён, среди которых затесались и костолом с кожедёром.

Согласно многим быличкам, лешего получалось встретить только летом — в другое время он куда-то удалялся. Бродил он не только по лесам — его встречали в полях, а то и в самих деревнях. Жил боровик под землёй, в дуплах, в корягах, в пещерах. Ходили истории даже о том, что лешие — это целый народ, который строит деревни посреди лесов.

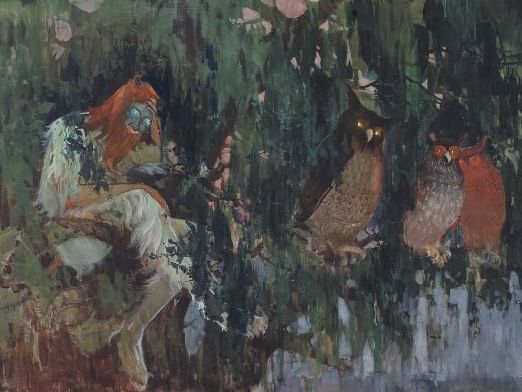

Леший Эмиль Султанов

В образе этого существа в разных пропорциях сочетались человечьи, звериные и растительные черты. Многим леший представлялся обычным человеком в простой крестьянской одежде, но с некоторыми особенностями, выдающими в нём нечистую силу: перепутанные лапти, например.

Кому-то он виделся получеловеком-полукозлом сродни сатиру — хотя вместо козлиных черт вполне проявлялись и кошачьи, медвежьи или какие-то другие. Леший вообще мог быть как ходячим деревом с лицом, так и не отличаться от обычной березы или кустика мха. Очень часто он бродил по лесу бесплотным духом и оборачивался в разных лесных созданий. Боровик менял свой рост, мог показаться то гигантом со столетний дуб, то карликом с грибочек.

Хотя нередко лешего всё равно описывали то обычным чёртом, то самым классическим заложным покойником. Тем более, что боровики до своей «послежизни» были некрещёнными людьми.

Леший охранял лес, начальствовал над волками, гнал как обычный скот всё лесное зверьё. Порой боровик был жутким врагом всем людям — но всё-таки традиционно он лишь наказывал за ненадлежащее поведение в лесу. Пускай люди расплачивались за это опасными болезнями, большими увечьями и даже смертью. Но чаще всего он просто заставлял людей блуждать в лесу до полного истощения. Также леший похищал детей, чтобы обучить их колдовскому ремеслу.

Прежде, чем отправиться в лес, человек молился и выпрашивал у лешего разрешение на вход. Особенно необходимо это было охотникам и тем, кто рубил деревья. Да и простые крестьяне нуждались в благосклонности лешего, ведь на Руси вели подсечно-огневое земледелие, когда для нового поля приходилось сжигать часть леса. Поэтому считалось, что если не отдать лешему целую корову, то он может и убить. За удачу на охоте, удачный выпас скота и обилие ягод ему подносили пасхальное яйцо, хлеб и соль.

Самая странная разновидность лешего появилась в украинских Карпатах. И звалась она чугайстером.

По легендам, этот боровик когда-то был обычным человеком. Как-то раз он навредил соседу, за что тот проклял его на то, чтобы он жил в лесу до скончания времён. С тех пор его невозможно убить.

Ростом чугайстер от двух до семи метров. У него длинная борода, волосы по всему телу. Ходит он с когтями или копытами на ногах. В одних сказаниях он гол, в других — носит белую рубаху. Порой его описывали как одноногого. Часто чугайстер превращается в вихри.

К людям он относится спокойно, не вредит им — а временами просто обожает их. Он приходит к кострам поговорить, погреться, пообщаться с людьми, потанцевать с ними — и пожарить свою еду. А питается он мавками, которых разрывает пополам.

Аждая

Аждая (Azdaja) может выглядеть как обычный дракон или виверна. У южных славян это мифическое существо, внешне подобное огромному змею (обязательно женского пола), враждебно настроенное по отношению к людям. Простой человек не может одолеть аждаю, только герой может с нею справиться.

Считается, что это демоническая версия дракона, у которого из туловища растет нечетное количество голов. Аждая может извергать огонь и издавать рев, от которого все дрожит, насколько может видеть глаз. Ее слюна ядовита, а клыки способны разрушить любое препятствие. Говорят, если добыть клык аждаи, то он станет сильным охранным талисманом. А если из него изготовить нож, то это будет самое смертельное холодное оружие, победить которое очень трудно.

Подобные существа есть в мифологиях тюркоязычных народов Малой и Средней Азии, Северного Кавказа, Поволжья и Западной Сибири, а также Казахстана.

По народным легендам и сказаниям, эти мифические существа жили высоко в горах, обычно в пещерах, что делало их труднодоступными. Они выходили из своего укрытия, когда были голодны, и прилетали в близлежащие деревни, чтобы схватить и утащить скот и причинить вред сельчанам.

Леший

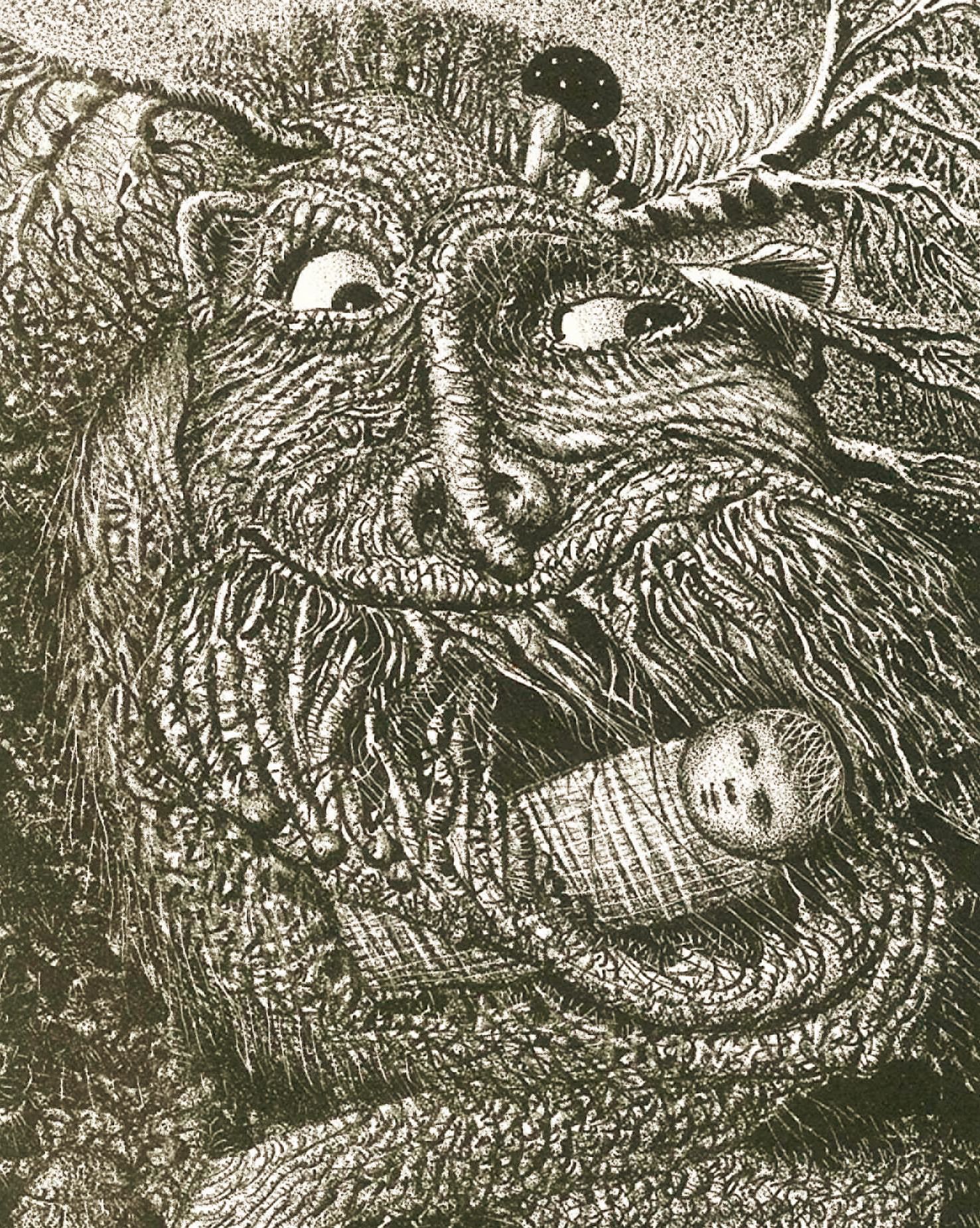

Борис Забирохин. Леший (фрагмент). 1993. Калининградский областной музей изобразительных искусств, Калининград

Павел Попатенко. Леший (фрагмент). 1910-е. Пермская государственная художественная галерея, Пермь

Афанасий Куликов. Леший (фрагмент). 1930-е. Малоярославецкий музейно-выставочный центр им. И.А. Солдатенкова, Малоярославец, Калужская область

Если домовой — хозяин дома, то мифический покровитель леса — леший. Славяне считали лес опасным местом, граничащим с потусторонним миром, — там обитала нечистая сила. В темный лес отправляли в заговорах болезни, там, по поверьям, обитали кикиморы и русалки. Однако не ходить в лес крестьянин не мог: там пасли скотину, заготавливали дрова и материал для домов, охотились. Отношение к лешему было неоднозначным. Верили, что он сбивает путников с дороги, может даже убить. С другой стороны, он присматривал за заблудившимися детьми и помогал им найти дорогу домой.

Как и многие персонажи славянской мифологии, лешие считались «заложенными покойниками». Так называли людей, умерших «неправильной» смертью, — самоубийц, некрещеных и проклятых родителями детей. В некоторых районах Руси лешего считали потомком черта и ведьмы. Его описывали как старика с седой бородой, покрытого древесной корой, он мог менять рост и быть невидимым. Историк Михаил Чулков писал: «Когда ходят лешие между травой, то становятся с ней равны, а когда бегают по лесам, сравниваются с высотою оных». Кроме роста, он мог изменять и облик, превращаться в животных, прикидываться родственником человека. В народе верили, что заблудившийся в лесу путник под воздействием чар нечисти попадал в потусторонний мир. Чтобы выбраться из него, нужно было снять с себя всю одежду и надеть ее наизнанку.

Домовой

Борис Забирохин. Домовой (фрагмент). 2018. Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург

Татьяна Бахтова. Поцелуй домового Мара. Из серии «Талисман». 1990. Новоуренгойский городской музей изобразительных искусств, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ

Александр Мальцев. Домовой. 1998. Самарский областной художественный музей, Самара

Покровитель и хозяин дома, в народных верованиях его считали духом покойного предка. Домового обычно представляли как маленького сморщенного старика, отдаленно похожего на старшего мужчину в семье. Он никому не показывался на глаза, жил за печкой, на чердаке или в хлеву.

«Он весь оброс мягким пушком, даже подошвы и ладони; но лицо около глаз и носа нагое. Косматые подошвы выказываются иногда зимой, по следу, подле конюшни; а что ладони у домового в шерсти, то это знает всякий, кого дедушка гладил ночью по лицу: рука его шерстит, а ногти длинные, холодные».

Древние славяне верили, что домовой может предсказывать будущее, дотрагиваясь ночью до спящего. Если человеку казалось, что домовой коснулся его мягкой, мохнатой рукой, — нужно ждать счастье, богатство или свадьбу; если же гладкой и холодной — беду, бедность или болезнь. На Севере Руси женщины при помощи обрядов и гаданий спрашивали у домового, вернется ли муж с войны.

Как покровитель он оберегал домочадцев, охранял хозяйство от воров и присматривал за детьми. По поверьям, домовой ухаживал за полюбившейся ему скотиной, обычно за коровой или лошадью. Считалось, что он кормит и лечит животных, чистит и заплетает гриву. Нелюбимое животное домовой, напротив, мучил: если скотина внезапно умирала, говорили, что дух ее невзлюбил. Если в доме раздавались странные звуки, то их тоже приписывали домовому. Владимир Даль писал: «Для робких домовой бывает всюду, где только ночью что-нибудь скрипнет или стукнет; потому что и домовой, как все духи, видения и привидения, ходит только в ночи». Если его сердили, то он мог вредить — щипать спящих, прятать вещи, пугать, воровать продукты. Тогда домового нужно было задобрить подношениями: цветными лоскутками и монетами. Если хозяевам казалось, что домовой покинул дом, то ждали беды.

Сказочные демоны

Перейдём к тем представителям демонологии, с которыми простой крестьянин даже в своих фантазёрских быличках вряд ли когда-либо встретился.

Гоголевский Вий — один из таких персонажей. Хотя сейчас вообще трудно понять, откуда автор взял такое имя. Может был такой фольклорный персонаж, чьё имя сами крестьяне уже успели позабыть. А может писатель просто взял «вия» и «вийка», означавшие «ресницы» и просто их слегка модифицировал.

Но подобный персонаж раньше был в славянских сказках. В одной из них колдунья утащила Ивана Быковича к хозяину подземного царства. Это был сильный, приземистый, покрытый землёй человек, у которого глаза закрывали то ли огромные брови, то ли колоссальные ресницы — их его слуги поднимали вилами. В глаза ему нельзя было смотреть — иначе он утянет в мир мёртвых.

Впрочем, для более ранних версий такого персонажа скорее характерны просто длинные волосы: бровей, ресниц, бороды — не важно.

Нечто похожее встречалось у ирландцев в истории про Балора, предводителя демонического народа фоморов. У него было огромное веко, которое ему поднимали при помощи кольца, вдетого в него. Открытый глаз Балора разил всех подобно молнии.

Есть несколько версий того, как Кощей, которого также звали Кащеем, получил своё имя. По одной версии, оно пошло от слова «кость». По другой — от слова «касть», родственного «пакости». По третьей — от древнетюркского «кош», значившее «поселение» или «господин». В «Слове о полку Игореве» пленников звали «кощеями», отчего появилось мнение о том, что Кощей изначально звался Кошем, а потом «кощеем» — тем, кто принадлежит Кошу. Ещё имя Кощей встречалось как личное имя на нескольких новгородских берестяных грамотах.

Есть версия, будто Кощей проник в русские сказки только в XVIII веке, а до этого его роль играл Карачун — злой дух, олицетворявший смерть в раннем возрасте, повелевавший холодом и мраком, возможно, бывший богом подземного мира. Хотя в то же время многие считают, что Карачун — выдумка Михаила Попова, писателя XVIII века.

Некоторые исследователи показывали на схожие черты Кощея и всяческих змеев в ранних сказках о Бессмертном, отчего заявляли: Кощей — просто видоизменённая версия змея, которого побеждали герои сказок.

Кощей Бессмертный Иван Билибин

Обычно Кощей Бессмертный изображался высоким худым стариком или живым скелетом. Это могучий колдун, что превращал целые королевства в камень, а царевн — в змей или лягушек. Порой его представляли пленником, что просидел три сотни лет в цепях — а потом восстановил все свои силы при помощи нескольких вёдер воды.

По самой распространённой версии, Кощея не так-то легко убить, ведь «смерть его на конце иглы, та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, и то дерево Кощей как свой глаз бережёт». Вдобавок к тому дуб порой рос на острове в океане. Это могло символизировать то, как его смерть охраняли все части мира: вода, земля, растения, животные, птицы.

Хотя в некоторых историях главные герои так не заморачивались. В сказке о Марье Моревне Кощея лягнул волшебный конь, после чего герой сжёг его тело — или просто добил палицей.

Имя «Яга» обычно возводят к праславянскому слову (j)ęgа, от которого произошли чешское «лесная ведьма, злая баба», сербохорватские «ужас» и «опасный», словенские «гнев» и «сердить», польское «злиться». Хотя насчёт этого ведётся много споров.

Согласно некоторым мнениям, раньше Баба Яга была добрым духом, что охраняла людей. Причём настолько древним, что сохранила в себе ещё матриархальные представления об устройстве мира. Позднее она приобрела целый ряд негативных черт — а заодно превратилась в хозяйку леса, властительницу птиц и зверей, всемогущую вещую старуху, хранительницу границы загробного мира. В некоторых сказаниях она выступала в роли проводника главного героя на тот свет, когда его съедала.

Баба Яга Иван Билибин

Баба Яга живёт в избушке на курьих ножках, что пошло от традиции строительства домовин, «изб смерти» на нескольких деревянных «ножках», в которых хоронили людей язычники и те, кто не мог из-за мерзлоты упокоить труп в земле.

Это ещё раз подчёркивает: Баба Яга принадлежала в то же время и миру живых, и миру мёртвых, на что еще намекала её костяная нога. В своей избе в некоторых сказках она лежала одновременно живой и мёртвой, выжидая путников. Вокруг её дома забор из палок, на которые насажены лошадиные или человечьи светящиеся черепа.

Баба Яга — уродливая горбатая старуха с большим длинным крючковатым носом. Об её одежде мало что говорится — зато она регулярно летает в железной ступе. К тому же она сильная колдунья.

Яга выступает в нескольких ролях. Она похитительница-людоедка, что готовит в печке детей и добрых молодцев, сдирает с них кожу. Она воительница, победу над которой одерживали после долгой и упорной битвы только лучшие воины. Она дарительница, что помогает героям на пути, подсказывает, как победить Кощея, дарит им волшебные артефакты, сватает свою дочь.

В общем, Баба Яга — персонаж, который проводил обряд инициации для главных героев. И её злоба и агрессивность глубоко иррациональны, они свидетельствуют скорее о её хтонической сущности.

Баба Яга из комиксов о Хеллбое

Духи и время

Все духи, жившие на природе, у восточных славян зависели от времени года. Лешие, русалки и водяные уходили зимовать.

В период зимнего солнцестояния появлялась святочная нечисть. Убитые и проклятые материями младенцы превращались в шуликунов, чёртиков чуть больше кулака, что цепляли прохожих калёными крючьями, толкали людей в грязь и заталкивали в проруби. Вештицы, горбатые косоглазые старухи с волосатыми ногами и крючковатым носом, наводили порчу, голод и плохую погоду, вселялись в людей. Святочницы, покрытые шерстью безобразные женщины, нападали толпой на девушек в банях и «расколупывали» им тела.

Чтобы не допустить разгула этой нечисти, люди поминали усопших и соблюдали длинный ряд запретов, отчего почти ничего не делали.

Люди в костюмах нечисти на святках Андрей Березин

Нечисть подчинялась и дневному распорядку — тех же заложных покойников по ночам встречали куда чаще. Ещё сильнее от времени суток зависел кто-то вроде полудниц и ночниц.

Полудница выступала в роли персонификации полудня, причём воплощала в себе именно его опасную часть. Образ полудиници часто разделяли на двух персонажей: добрую и злую полуденицу. Добрая укрывала громадной сковородкой посевы, злая — накаляла сковородку и ею жгла все растения на своём пути. Хотя в остальном полуденицы были злы. Они насылали солнечные удары, сжигали людей, резали серпами и крали детей — и это если люди пренебрегали запретом на работу в полдень.

Полудениц представляли чаще всего как прекрасных девушек в прозрачных платьях. Лишь чуточку реже они принимали облик косматых старух и ужасных умертвий. Хотя полуденицу порой считали ещё одним вариантом русалок, ведь историй про них на Юге не водилось.

В Вологодчине воплощением солнцепёка на гороховом поле и в огороде был жареник, которым пугали детей.

Ночью по улицам бродил жердяй — худой нечистый дух с очень длинными ногами. Он заглядывал в окна, грел руки в трубе и пугал людей.

Если человек выходил ночью во двор, там его подстерегали ночницы. Впрочем, они могли спокойно залезть в дом и через окно — и даже сквозь мелкую щель. Они насылали на людей кошмары и беспокойный сон, если у тех не находилось нужных оберегов против них. Ночницы также распространяли болезни. Выглядели они как жуткие женщины в чёрных одеждах и с распущенными волосами.

Хотя в более современной культуре полудниц и ночниц противопоставляли друг другу, всё же полудницы куда ближе к русалкам, а ночница — к Маре и Страхам.

Славянский бестиарий

ревние славяне одушевляли природу, верили в существование сверхъестественных сил и таинственных чудищ. Важное место в их мировоззрении занимали домовые и кикиморы, русалки и лешие, змеи и упыри — существа низшей мифологии. С ними нужно было уметь общаться — ведь они могли как погубить человека, так и вызволить из беды. «Культура.РФ» предлагает разобраться с тем, кто есть кто в славянской демонологии.

Аспид

Похож на крылатого дракона и одновременно на змея, он имеет птичий клюв и два хобота. У него антрацитово-черное туловище, тонкая длинная шея, а из спины растут два огненных крыла. Аспид является сыном Чернобога и Хозяином Верхнего подземного мира (Нави).

Он злобен, мелочен и коварен; наделен сверхъестественной силой и змеиной изворотливостью. В некоторых сказаниях он способен испепелить огненным дыханием или убить смертоносным взглядом, обращающим неугодного в валун. Однако Аспид не был столь силен и могуч, как прочие темные герои славянской мифологии (Кащей, Чернобог, демон подземного царства Вий), да и хитростью особой не выделялся. Но природная злоба непрерывно провоцировала его на черные дела. Это один из тех отрицательных сказочных представителей, в котором заключены все самые дурные качества характера – гордыня, зависть и ненависть.

Обычно он предпочитает уединение и обитает в недоступной для людей гористой местности. Он не способен спуститься на землю, поскольку Мать-Земля отторгает такое чудовище. Он редко спускался с гор, но когда спускался, то не для еды – он приходил, извергал огонь и уничтожал все на своем пути, обычно сжигая и опустошая целые деревни.

Былички и нечисть

Знания о том, как на Руси представляли нечистую силу, до нас дошли в основном в двух разных видах. Первый — разрозненные высказывания богословов, выступавших против пережитков славянского язычества, как в «Слове об идолах». Второй — устные сказания вроде быличек, рассказов «очевидцев» о встречах со сверхъестественным. Но этого материала уже хватает, чтобы реконструировать кое-какие взгляды на нечисть.

В верованиях восточных славян практически нет каких-то особых духов для моря и гор, зато подробно описана лесная и речная нечисть. Почти не встречались истории о великанах. Нечистая сила обычно человекообразная или схожа с обычными животными. Нечисть постоянно меняла облик.

Большинство славянских духов не отличалось чрезмерной агрессивностью. Если люди соблюдали правила, то, как правило, все могли спокойно сосуществовать друг с другом. Правда, когда крестьяне нарушали табу, некоторые из которых сейчас могут звучать абсурдно, то они ожидали кары от нечисти.

А ещё изначально чуть ли не всех мифических созданий славяне считали покойниками.

«Ноябрь», 2017 год

Букавац

Это существо встречается в старинных преданиях Сербии и Хорватии. Его часто путают с Водяным или вампиром.

По происхождению он больше смахивает на Дрекаваца, и у них есть аналогичные магические способности. Но в отличие от Дрекаваца, Букавац живет возле болот, озер, рек и прудов. У него есть берлога, и, как и Водяной, он предпочитает затаскивать людей в воду, если они подходят близко к берегу.

Однако Букавац совсем не похож на Дрекаваца или Водяной. У него шесть ног, кожа, покрытая слизью, большие оленьи рога, крупный рот и очень длинный чешуйчатый хвост. По ночам он выходит из воды, чтобы издавать громкий шум, подобно Буке (отсюда и его название – Букавац). Он передвигается крупными скачками, нападает на людей и животных и душит их.

Колдуны и двоедушники

Все «знающие» люди, то есть колдуны, ведьмы, знахари и оборотни, по обыкновению считались славянами наполовину демонами — ведь они продавали душу дьяволу или изначально рождались с такой «половинчатой» природой. Тем более, что после смерти они легко превращались в самую настоящую нечисть.

Значительная часть магии творилась при помощи нечисти — что могло свести самого заклинателя с ума. Во многих быличках оговаривалось, будто демонов нельзя оставлять без дела, иначе они изведут волшебника до смерти. И при этом большинство задач черти выполняли моментально. Например, за считанные минуты считали все песчинки на побережье озера. Поэтому когда умирали «знающие» люди, их родичи опасались, что такое проклятье может перекинуться к ним.

Полудемонами считались и кликуши, одержимые демонами. Их изгоняли православным обрядом отчитки.

Колдун Александр Орловский

Более интересный случай связи с демонами у людей-двоедушников.

У двоедушника одновременно две полноценные души: человеческая и демоническая. Днём двоедушник вёл себя как самый обычный человек, ни о чём не подозревая. А ночью против своей воли его душа выходила из тела, принимала облик владельца или обращалась в животное — и принималась путешествовать.

Всем встреченным дух двоедушника насылал порчи и болезни, некоторых обращал в упырей. За ним следовали бури, засухи и прочие напасти. Кто его пытался остановить, тот умирал от рук двоедушника или призванного им ветра. Всё потому, что если душа не успевала вернуться в тело, то двоедушник сильно заболевал или тут же умирал.

Появлялся двоедушник из-за того, что родители зачинали его во время месячных. Или его рожала женщина, которая засматривалась на священника во время «великого выхода». Или же двоедушником могла стать седьмая девочка подряд у родителей. Человек с двумя душами приносил несчастья всю свою жизнь, и обычно его походы прекращали только после его смерти, когда к телу применяли метод кола и костра.

Черт – это существо в мифологии славян, которое является антропоморфным (похожим на человека). Он очень напоминает изображение Дьявола в раннем христианстве – человекоподобного монстра с козлиными копытами, рогами и хвостом.

Однако характеристики и действия черта представляют его как хорошим, так и плохим. В одних историях это демоническое существо, которое приносит людям несчастья, иногда даже разрушает дома или портит имущество.

В других сказках черт представлен как добрый дух, который дружит с героями или путешественниками, часто дает им волшебные предметы, чтобы помочь им в их путешествиях или приключениях.

Очень хорошо описан черт в знаменитой повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством».

Болотник

Болотник – водное чудовище, похожее на старика с большими лягушачьими глазами, зеленой бородой и длинными волосами. Тело болотника покрыто мхом, водорослями и рыбьей чешуей.

Подобно Водяному, он заманивает людей в воду, издавая крякающие звуки, как у утки, а когда человек подходит близко к воде, хватает его за конечности и волочит в пучину.

В отличие от Водяного, у Болотника нет берлоги, и его можно найти практически в любом месте вблизи водоемов.

Балачко

Балачко – трехголовый великан, который одной головой плюется огнем, а другой – дует ледяным ветром. Третья голова может «похвастать» яркими глазами, которые ослепляют любого, кто посмотрит на великана слишком дерзко. Это одно из самых интересных существ славянского фольклора.

Легенды гласят, что пользоваться своими магическими способностями великан мог только в течение ограниченного времени, и как только он исчерпает свои силы, то его довольно легко повергнуть. Впрочем, это удалось одному русскому царю, когда Балачко похитил его дочь.

Домовые

Так как на Руси большинство мифических созданий пошло от умерших родственников, неудивительно, что в итоге самое перенасыщенное волшебными существами место в мировосприятии славян — это собственный дом.

Духи-хранители дома, по мнению ряда исследователей, пошли от общеевразийской традиции «строительной жертвы». При строительстве некоторых кремлей, мостов и прочих достаточно трудных сооружений в фундамент живьём замуровывали людей — якобы человеческая душа скрепляла постройку и успокаивала местных духов. Или же так человек преображался в духа-хранителя.

Впрочем, за жертву принимали и животных. Часто на Руси такой жертвой считался даже первый умерший в избе, из-за чего старики не любили переезжать, так как думали, что в новом доме они быстро умрут и превратятся в духов-хранителей.

Практики человеческих жертвоприношений для строительства бытовали и в Японии — там их звали «хитобасирой»

Помимо дедов одна из самых архаичных форм духа-хранителя у славян — домовая змея. Днём такая змея выглядела как толстый, но короткий уж, похожий своим телом на бревно. Голова при этом у неё была либо змеиная, но с петушиным гребнем, либо большая, круглая и с лицом ребёнка. Ночью змей походил на самого хозяина дома.

Обычно змея незрима, но если она попадётся на глаза — то это верный знак скорой гибели. Хотя для предсказаний змея могла просто издавать звуки. Смех означал скорое добро дому, прозвучавшее от неё «хы-хы-хы» значило беду.

Змей во дворе дома не дозволялось обижать, иначе могла уйти домовая змея, что приводило порой даже к гибели всего рода. Также не стоило продавать любимую корову змеи, иначе резко падали удои у всей остальной скотины. Домовую змею одаривали сыром и молоком.

Позднее образ домашней змеи остался лишь в районе западной Белоруссии и Украины. На Руси куда большей популярностью пользовался домовой — он же домовик. Причём говорить о каком-то едином для всех образе не получается. Это дух, живущий почти в каждом доме — тут общие черты заканчиваются. В XIX веке домовые вообще могли быть почти полной калькой с западных полтергейстов.

Самое название «домовой» более или менее попало во всеобщий обиход только в XVII веке. Раньше к нему предпочитали обращаться уважительно, называли «дедом», «дедушкой», «дидькой», «дзадом», «братком» — а то и «кормильцем», «хозяином», «хозяйнушкой», «избенным большаком». Звали домового и по месту, где он жил: «голбешником» (голбец — перегородка за печью), «запечником», «подпечником». Нередко его имя вообще запрещалось произносить вслух.

Не меньше различий было и в описании его внешности — но она всегда отражала представления крестьян о потустороннем. Домовой походил то на обычного ходячего покойника, то на древнего старца, то на чёрного человека, то на карлика в красной одежде, то на лохматого приземистого мужичка с острыми когтями.

С какого-то момента в домовых отрядили «неправильных» покойников, которых похоронили не по христианскому обряду. Где-нибудь на Украине встречались поверья, будто когда-то давно домовые были грешниками, что испили особый «домовой напиток».

У богатых домовой покрыт густой шерстью, у бедных — целиком голый. Согласно некоторым быличкам, он носил белые одежды — и одевался в чёрное, чтобы предупредить людей о беде. Шерсть домового такого же цвета, что и волосы главы семейства. Часто домового изображали оборотнем, перевоплощающимся в любого члена семьи и в самых разных животных: от кошки до паучка. Впрочем, обычно домового описывали как незримое существо.

Единого мнения по поводу того, помогал ли вообще домовой по хозяйству, у крестьян не сложилось. В северных районах его считали строгим, но добрым и справедливым хозяином всей усадьбы, слово которого было законом. Но чем южнее, тем чаще его изображали капризным и опасным маразматичным духом предка, что больше вредит родным и домашним животным, чем приносит пользы. Позднее в некоторых районах Полесья его и вовсе объявили той нечистью, которую обязательно надо гнать из дома.

Чтобы задобрить домового, ему приносили за печку хлеб, сыр и мёд. В особые дни приглашали к столу за совместную трапезу. Хозяева выполняли его прихоти и, например, брали скот только под цвет волос домового. И домочадцы старались не ссориться: скандалы расстраивали домовика. Женщинам запрещалось стоять на мусорной куче, ходить без белья и выходить из дому с распущенными волосами.

Довольный домовой благодетельствовал семье: ухаживал за животными, ходил за водой, сушил зерно, поддерживал огонь в печи, убирался в доме. Бытовали даже истории о том, как домовой выгонял пришедшего чёрта, упыря или «лихого» домового, насланного колдуном.

Домовик также предупреждал людей о всяческих бедах. Перед смертью одного из членов семьи домовик издавал странные звуки, гладил людей, словно кошек. Порой он садился на грудь человека и сильно сдавливал её. В такой ситуации нужно спросить, это знак к добру или худу — если домовой в ответ покашляет, то дела плохи.

Домовой Иван Билибин

Злой домовой измывался над животными и доводил их до смерти. Он прятал вещи, пугал всех, шумел, съедал оставленную в доме еду, путал пряжу, зализывал волосы людей и всячески проказничал. Он мог даже задушить человека, от чего спасали только крестное знамение и матерщина — два главных средства защиты от нечистой силы после молитвы.

Домовой порой похищал некрещённых людей и насиловал незамужних женщин — особенно любил вытворять такое с молодыми вдовами. Дети, рождённые от домовика, быстро умирали.

Чтобы спастись от домового, дом обставляли иконами и венками, сплетёнными на Троицу. Люди беспрерывно молились. Первого ноября хозяин окунал помело в дёготь, садился на нелюбимую домовым лошадь и размахивал на ней помелом. Вилами тыкали в места, где мог укрываться домовой. Над дверью всаживали нож. Иной раз в быличках рассказывали, как просто выстёгивали домового из дома плетью.

Купчиха и домовой Борис Кустодиев

В разных областях отвечали по-разному на вопрос, есть ли у домового своя собственная семья. Одни считали его одиночкой. Другие говорили, будто у него семья точно такого же состава, что у хозяина дома. А третьи утверждали, что он женат на домовихе, которую тоже стоило почитать. Нерадивых хозяек домовиха не любила, отчего им мстила.

От образа домового отделилось множество других мифических существ — хотя не всегда получается понять границу, отделяющую новую нечисть от домового. Тот же барабашка жил рядом с домовым — но лишь воплощал в себе все самые непоседливые черты домовика и выступал в роли страшилки для детей.

Дворовой почти ничем не отличался от домового — только отвечал за хлев и двор. Северобелорусский хут был домовым, похожим на огненную змейку; чтобы его к себе заполучить, приходилось три года носить яйцо под подмышкой. Мельничник был домовым, отвечавшим за мельницу. Коты-коргоруши были слугами ведьм, что воровали у соседей еду и приносили к себе домой.

Овинник — ещё одно существо, которое «отпочковалось» от домового. Поверье о нём распространилось на юге, где, в отличие от домовика, он был положительным персонажем. По одним рассказам овинник — чёрный кот с горящими глазами, по другим — высокий парень с длинными пепельными волосами, а то его описывали как самого обычного ходячего покойника. Он берёг кладки снопов. И опять же расходятся версии о его характере: он мог быть как бережливым и храбрым хозяином, что защищал людей от нечисти, так и отличаться запредельной трусостью.

Скульптура ёвника — белорусского мифического персонажа, схожего с овинником Антон Шипиц

Соблазнители

Нишу инкуба на Руси, помимо домового и некоторых заложных покойников, занимал ещё и огненный змей. Среди славян вообще частенько ходило мнение, будто нежить после смерти занимали только две вещи: чувство голода и секс.

Огненный змей выглядел как огненный всполох в небе или извивающаяся огромная огненная змея в облаках. Частенько огненными змеями нарекали кометы. Змей разбрасывал по дорогам всякие красивые вещи: бусы, перстни, платочки. А прилетал он к тем женщинам, что подбирали их без благословения. Хотя он заявлялся ещё и к вдовам и сильно горюющим девицам. Скоромных и честных вдов дух обходил стороной.

Огненный змей оборачивался усопшим или ушедшим любимым, что якобы вернулся к женщине. Иллюзия была не слишком совершенной, но безутешным хватало и этого. У змея в человечьем облике не хватало спинного хребта, а также он не мог произнести святых имён. Да и соседи не видели его, отчего одним из признаков прихода огненного змея считались разговоры с самим собой.

Дева на огненном змее

Змей приходил к женщине регулярно. Порой от их связи рождались дети — после аномальной долгой беременности. Выглядели эти дети чудовищно и жили недолго. Из-за огненного змея девушки чахли, сходили с ума и умирали.

Чтобы избавиться от этой нечисти, женщина должна была перестать спать в одиночестве и переехать к родственникам. Она пила отвары из валерианы и репейника, надевала крест, читала молитвы и осеняла крестным знаменем все окна и двери.

Хотя порой хватало и того, чтобы просто удивить змея. Так, бедствующая вдова одевала своих сына с дочерью мужем и женихом, а когда приходил огненный змей, приговаривала: «Брат сестру берёт». Ошарашенный змей уходил восвояси.

В похожей роли выступал летавец или летун. Он приземлялся на землю падучей звездой и соблазнял вдов.

Прочие духи природы

К сожалению, другие духи-хозяева изучены не столь хорошо — до нас дошло не так уж много историй о них.

Донный был тем же водяным — но отвечал за моря.

Русскоустьинцы, старожилы Сибири, придумали сендушного — покровителя тайги. Выглядел он как высокий мужчина без какой-либо растительности на лице. Он ездит на санях, в которые запряжены волки, лисицы или песцы. На каждую сторону света есть свой сендушный.

Сендушные любили играть с людьми в карты — только не использовали треф: они напоминали им кресты. Кто у них выигрывал, у того был урожайный год на промысловых зверей. А тех, кто приходился сендушному не по нраву, он забирал с тобой. Обычно их больше никогда не видели. Хотя говорят, что он так, наоборот, привозил так охотников в лучшие места для охоты.

У уральских горняков ходили легенды о хозяйке медной горы, владелице недр земли и хранительнице тайн высшего мастерства. Выступала она покровительницей рудокопов и враждовала с барскими прислужниками и начальниками, зато помогала самым смелым и свободолюбивым рабочим.

Она часто показывалась в виде зеленоглазой женщины с медными лентами и в платье из малахита, в облике монстра с телом ящерицы и головой человека, появлялась как ящерка в короне.

Хозяйка медной горы

Болотник заправлял болотами и топями — хотя порой эту работу выполнял водяной, а то и леший. Он казался то человеком с длинными руками и серой шерстью, то безглазым толстяком, на которого налипли улитки и водоросли, то студенистым красноглазым существом. Он заманивал людей в трясину, где убивал их. Язычники приносили ему дары. Но во время царившего христианства к нему просто выкидывали всё «нечистое».

Полевик или полевой — длинноногий мужичок с глазами навыкате, рожками, хвостом, ярко-огненной шерстью и крылышками. Или же он целиком белоснежно-белый. Или чёрный и с волосами-зелёными травами. Или он рослый парень. Или блуждающий огонёк. Иногда его появление сопровождал вихрь.

За кусок хлеба и три копейки полевик помогал пасти скот, следил за урожаем и даровал плодородность земле. Но можно его разозлить, если, к примеру, заявиться на поле пьяным. Тогда он губил урожай и натравливал на животных тучи насекомых, пугал и потешался над людьми. Порой полевой насылал на людей солнечный удар и лихорадку. А ещё он отвечал за клады.

Межевик, живший на границах полей, мог задушить человека, лёгшего поспать в месте его обитания.

Луговые жили в норах — и мало чем отличались от полевых.

Кикимора

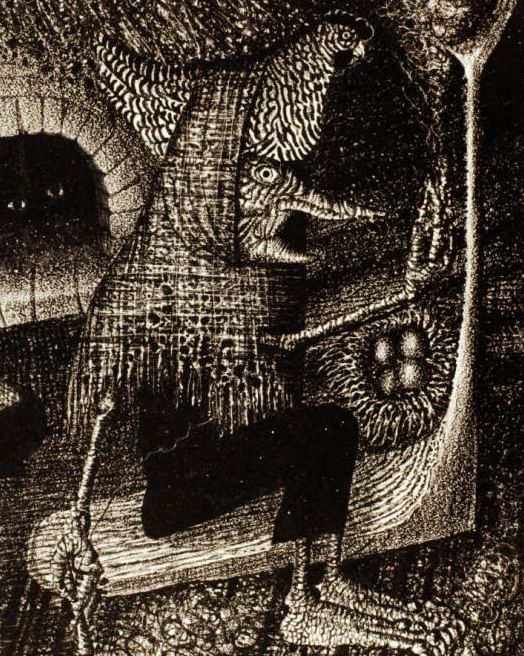

Борис Забирохин. Кикимора (фрагмент). 1993. Калининградский областной музей изобразительных искусств, Калининград

Елена Федорова. Кикимора болотная. 2011. Екатеринбургский музейный центр народного творчества «Гамаюн», Екатеринбург

Борис Забирохин. Кикимора (фрагмент). Из серии литографий «Чертова дюжина». 2018. Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург

Кикимора — женский образ домового — почиталась славянами как ночное божество. Они жили в домах, банях, кабаках и других постройках, особого вреда не приносили, но пугали людей по ночам. Считалось, что происходили кикиморы от умерших — убитых детей и мертворожденных, самоубийц и украденных нечистью.

Кикимор описывали как длинноволосых девушек, маленьких девочек или сгорбленных старух. В более позднее время они сменили место жительства и переселились в леса; появилась кикимора болотная — поросшая мхом скрюченная старушка в лохмотьях. Из глубины веков образ кикиморы дошел и до наших дней: до сих пор человека, который смешно или нелепо выглядит, называют кикиморой.

«Кикиморы суть женщины, унесенные в младенчестве чертями и посаженные на несколько лет колдунами к кому-нибудь в дом, которые бывают невидимы, однако иные из них с хозяевами говорят, и обыкновенно по ночам прядут, и хотя никакого вреда не делают, но наводят великий страх своим неугомонством».

Если кто-то из домашних видел кикимору, это был верный признак: в доме не все благополучно. Также считалось, что кикимору могли подсадить в избу из мести — так делали недовольные плотники, если им не заплатили за работу. Тогда злой дух не ограничивался рукоделием, а ломал и крушил вещи, стучал и шумел по ночам. Словом, выживал жадного хозяина из дома. Избавить от беспокойного жильца за хорошую плату могли сами плотники или доки — люди, разрушающие чародейство.

Баук

Это существо происходит из верований южных славян и их фольклора. Считается одним из тех существ, которые опасны для людей и стремятся причинить им вред.

Это мифическое животное, встречающееся в сербской мифологии. Он проводит большую часть своего времени, скрываясь в темных местах в заброшенных домах или сараях, где он ждет, когда войдут странники. Затем он берет их и съедает. У него неуклюжая походка, он издает звуки, похожие на «бау». Внешне напоминает медведя, идущего на задних лапах.

Хорошо то, что его можно отпугнуть светом и громкими звуками, поэтому держите под рукой электрический фонарик, если вы решите отправиться в заброшенные дома с привидениями.

Водяной

Известно, что эти существа, также известные как Воденяк, живут недалеко от водяных мельниц, в прудах, болотах и даже озерах. Они возникают из душ умерших, обычно злых людей, которым боги не позволили попасть на небеса.

Водяной похож на старика, но с длинными когтями, с телом, покрытым мхом, водорослями и ракушками, выпачканном в тине и иле. У него темное лицо, украшенное зеленой бородой и длинными болотистыми волосами. От него исходит сильный рыбный запах, а когда он плещется в воде, то издает утробные звуки, похожие на басовитое кваканье. Его свита – русалки, кикиморы, шишиги и утопленники.

Водяной живет в созданных им логовищах, из которого выходит по ночам, чтобы затащить людей в озеро или реку и затем утопить их. Иногда он даже разрушает человеческие сооружения возле своих логовищ – водные дамбы, водяные мельницы, рыболовные сети и пирсы.

Водяной иногда бывает очень грубым и чрезвычайно опасным, поэтому старайтесь держаться подальше от берегов рек и озер ночью!

Упыри

Особо зловредные ходячие покойники превращались в упырей. Славяне клали им подношения и пытались их задобрить, но это удавалось далеко не всегда.

Упыри в разных сказаниях выглядели по-разному. Одни крестьяне считали, что это полуразложившиеся жуткие трупы. Другие описывали упырей как самых обычных людей — только у них лица необычайно красны от всей выпитой крови. Вообще упырям чего только не приписывали: хвосты, чрезвычайно пухлые губы, острый язык, огромные зубы, которых могло быть по два ряда.

Упырей отличала громадная сила. Они бегали со скоростью скачущей лошади. Их не получалось ни зарезать, ни заколоть. Они оборачивались свиньями, конями, кошками, собаками, волками, снежными шарами, копнами сена и прочим. Во многих легендах упыри летали над облаками и протискивались в дома сквозь мелкие щели.

Иллюстрация к игре «Гвинт»

Эти вампиры вылазили из своих укрытий по ночам — обычно во время полнолуний. Упыри приносили людям самые разные несчастья вроде болезней и неурожая — долгое время они олицетворяли вообще всё то плохое, что творилось в жизни. Но всё же в большинстве историй они просто пили у людей кровь — а то и пожирали их плоть. От них первым делом страдали вдовы и прочие их родичи. Под постоянной угрозой были путники на дорогах. Хотя вампир был не прочь закусить и каким-нибудь крупным животным. Недоеденный человек мог сам обернуться упырём.

Покойникам, заподозренным в вампиризме, пробивали сердце колом — причём в ход шла не только осина, но и клён, липа и даже боярышник. Хотя во многих историях их просто сжигали или изгоняли криком петуха.

Иногда вокруг могилы с беспокойным покойником всё обсыпали маковыми зёрнами: считалось, будто вампир не успокоится, пока не соберёт их все. Порой доходило до каких-то очень экзотичных способов борьбы с упырём: покойнику, чтоб он уж точно не восстал, завязывали глаза, забивали рот песком, надрезали жилы под коленями и засовывали под них щетину.

Нельзя было допустить попадания крови упыря на кожу: она вызывала страшные язвы. Когда вампира предавали огню, сжигали ещё и всех мелких животных поблизости, чтобы дух вампира не сбежал в таком обличье восвояси

Даже в соседних селениях упырей именовали по-разному и приписывали им всё новые качества. Тот же вурдалак — просто ещё одно имя упыря. Умершие колдуны превращались в ератников — но те принципиально ничем не отличались от упырей. Поэтому говорить о каких-то иных разновидностях подобных созданий довольно сложно. А истории про ырок и укрутов — выдумка Велесовой книги, которую написали то ли в XIX, то ли в XX веке.

Бывали у славян и истории про классических призраков, и даже ходячие трупы, сгнившие до самых костей — белорусы называли их костомахами.

Но на этом истории про покойников со сверхъестественными способностями не заканчиваются — просто многие из них в итоге трансформировались в водяных, домовых и прочих духов.

Художественная переработка образа нечистой силы

Мифологию католической Европы успели хорошо изучить ещё во время Средневековья: те же демонологи с XIII-XIV века начали анализировать народные представления о демонах и записывать их в свои книги. Благодаря этому мы сейчас неплохо представляем давние воззрения христиан на Западе.

На Руси же богословы не особо вникали в детали языческих пережитков — а кроме них долгое время больше некому было заниматься подобными исследованиями. Из-за того, что народный фольклор по большей части передавался из уст в уста или записывался на недолговечной коре, сейчас трудно понять даже то, каким вообще богам поклонялись на Руси до христианства.

Мифологией восточных славян хоть кто-то кроме крестьян действительно заинтересовался только чуть более двух столетий назад. Правда, большинство из тех, кто писал о фольклорных персонажах, делал это под сильным влиянием романтизма, отчего под видом славянского язычества нередко пытались показать древнегреческие верования.

И ещё не стоит забывать о том, что аристократии в ту пору была куда ближе западная культура, чем русская сельская. Так что русалки по сути превратились в дриад и переняли у западных волшебных существ рыбий хвост, а из историй про домовых ушла значительная часть ужасов.

Иллюстрация к «Русалочке» Ганса Христиана Андерсена Иван Билибин

Те писатели, что напрямую брали мифологические сюжеты, делали это очень выборочно. Благодаря тому же Гоголю сейчас гораздо известней украинские и южнорусские представления о нечисти, которые распространяют вообще на всех украинцев, белорусов и русских.

Такой взгляд на народный фольклор достался и авторам из СССР — а они в фильмах, мультфильмах и книгах сильнее адаптировали образ нечисти под более детскую аудиторию. Нечто похожее происходило и со сказками Братьев Гримм: считалось, будто сказки всегда рассказывали только детям, причём при этом все думали, что раньше были такие же представления о детстве, как сейчас.

Поэтому сегодня нам привычней домовёнок Кузя, чем мрачный домовик-покойник, что предупреждал людей о скорой гибели.

Домовёнок Кузя и леший

Славянская нежить — неплохой материал для фильмов ужасов. Если присмотреться, легко заметить: славянский фольклор настолько переполнен всякой жутью, что по его мотивам впору делать не классическое фэнтези, как многие пытаются, а самый настоящий хоррор.

Просто представьте: человек, незнакомый с народными традициями, приезжает в отдалённую деревеньку. А там вся округа переполнена волшебными умертвиями, к которым местные относятся спокойно: для них нечисть столь же привычна, как Луна. И все чудовища охотятся за приезжим только оттого, что чужак отказался почтить здешних дедов. Чтобы испугать, даже не надо Бабы Яги: одни только русалки с русского Севера чего стоят.