Наши предки, древние восточные славяне, были язычниками, и это неоспоримый факт. Вот только источников об этой вере и о том, как она проявлялась в быту славян, сохранилось очень мало, ведь после крещения Киевской Руси вся подобная документация тут же уничтожалась. Однако то, что все-таки дошло до наших дней, позволяет нам спустя тысячи лет получше узнать и понять своих предков, которые хранили вместе со своей верой множество знаний и мудростей.

Восточные славяне были земледельцами, и поэтому самыми почитаемыми богами у них были те, кто каким-то образом мог повлиять на качество и количество урожая, а также на сам устоявшийся быт людей. Первые боги, которым поклонялись и молились славяне после перехода из охоты и рыбалки к земледелию, стали солнечные (солярные) боги. Большинство из этих образом было позаимствовано у соседних кочевых племен, поэтому их имена имеют скифские корни.

Боги плодородия

Много столетий назад одним из самых почитаемых был Дажьбог (Даждьбог). Даждьбог являлся богом солнечного света, был покровителем плодородия, тепла и счастья. Он имел славу щедрого бога, а его символом является солнечный диск. Обитает Дажьбог в огромном солнечном дворце, который находится на земле вечного света. Он, как правило, сидит на своем троне из золота и пурпура, и никакой холод, тень или несчастье ему не страшно. Дажьбог – это довольно приятный, дружелюбный и веселый бог, который всегда готов к сражению за добро.

Интересный факт:Дажьбог (Дажьбог) является покровителем двенадцати знаков зодиака, его изображают как молодого, сильного и волевого человеческого князя, у которого была серебряная борода и золотые усы. Состоит в браке с Месяцем. Раньше поговаривали, что землетрясение – это признак его плохого настроения.

Язычество у восточных славян состояло из довольно сложной схемы всех божеств, их силы и задач. Очень часто из-за этой ошибки Дажьбога считают покровителем Солнца, хотя на самом деле он бог самого солнечного света. Богом солнца является бог Хорс. Современному человеку тяжело понять, как свет может существовать без солнца, но наши предки считали, что «Солнце лишь воплощение света».

Имя бога Хорса – покровителя небесного светила, Солнца, означает «круг». В отличие от большинства богов высшего ранга, у Хорса нет человеческого обличия и он представлялся древним славянам лишь как огромный солнечный диск в небе. С культом бога Хорса связан обряд движения группы людей по кругу (хоровод), а также обычай печь блины на Масленицу, так как они символизируют солнце и приход весны.

Следующий по своей важности бог был Семрагл, спутник Хорса. Семаргл – это крылатый пес, охранитель посевов, покровитель корней, ростков и семян. Его символ – Мировое древо.

Интересный факт: образ бога Семаргла в виде собаки вполне объясним с логической точки зрения. Дело в том, что раньше (да и сейчас) реальные псы всегда охраняли посевы от диких косуль и коз.

Богини плодородия

Среди богинь были широко почитаемы Лада Богородица и Леля. По одной из версий они были сестрами, а по другой матерью и дочерью. Лада – богиня брака, изобилия и созревания урожая. В древности её культ был распространен практически во всех славянских племенах, и даже у балтов, а у поляков он просуществовал вплоть до XV века. Как правило, ей в жертву приносили большого белого петуха, так как белый цвет означал «благо».

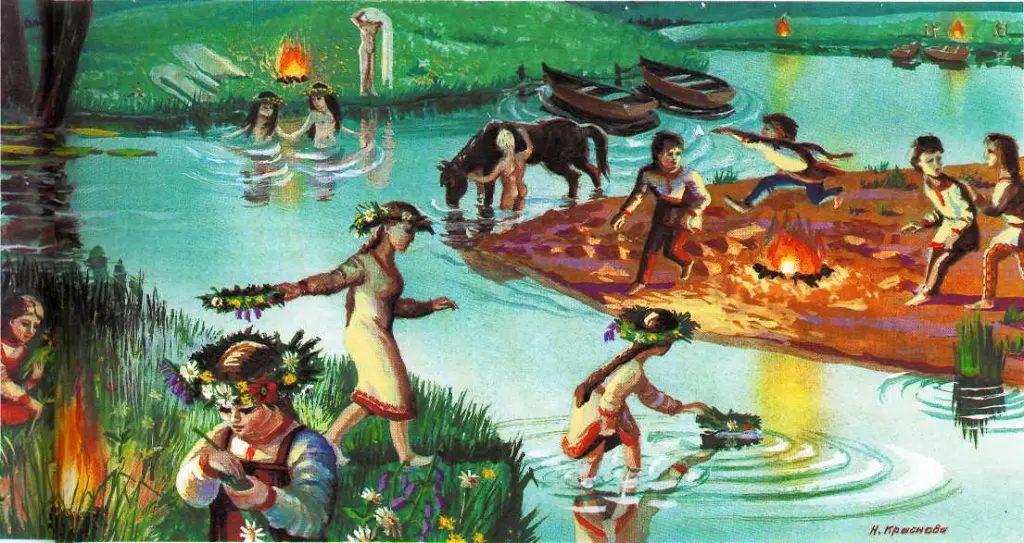

Что касается богини Лели – она была покровительницей незамужних девушек, богиней весны и первой зелени. Лелю больше всех прославляли молодые девушки, у которых даже был свой обряд почитания покровительницы. В праздник Лельник они выбирали среди незамужних барышень самую красивую, вымывали её и надевали на её голову венок из живых цветов, а после садили на дерновую скамью (символ молодой весны), и водили вокруг неё хороводы с песнями. После хоровода девушка дарила заранее приготовленные для всех подарочки.

Из этой статьи вы узнаете:

- Как возникло и развивалось язычество в Древней Руси

- Какие боги существовали в язычестве Древней Руси

- Какие праздники и обряды проводились в Древней Руси

- Какие обереги, амулеты и талисманы носили язычники Древней Руси

Язычество Древней Руси – это система представлений о человеке и мире, что существовала в древнерусском государстве. Именно эта вера была официальной и преобладающей религией среди восточных славян вплоть до Крещения Руси в 988 году. Несмотря на усилия, которые прилагала правящая элита, до середины XIII века именно язычество продолжала исповедовать большая часть племен, населявших древнюю Русь. Даже после того, как христианство полностью вытеснило его, традиции и верования язычников оказывали и оказывают до наших дней существенное влияние на культуру, традиции и уклад жизни русских людей.

История возникновения и развития язычества Древней Руси

Само по себе название «язычество» нельзя считать точным, поскольку в это понятие входит слишком большой культурный пласт. В наши дни чаще употребляются такие термины, как «политеизм», «тотемизм» или «этническая религия».

Термин же «язычество древних славян» используют, когда возникает необходимость обозначить религиозные и культурные воззрения всех племен, проживавших на территории древней Руси до момента принятия этими племенами христианства. Согласно одному из мнений, в основе термина «язычество», применяемого к культуре древних славян, лежит не сама религия (политеизм), а один язык, используемый многочисленными, не связанными между собой славянскими племенами.

Летописец Нестор всю совокупность этих племен называл язычниками, то есть, племенами, объединенными одним языком. Для обозначения особенностей религиозных и культурных традиций древнеславянских племен термин «язычество» стал применяться несколько позже.

Начало формирования славянского язычества в Древней Руси относится к I-II тысячелетиям до н.э., то есть к тем временам, когда племена славян начали отделяться от племен индоевропейской группы, расселяться на новых территориях и взаимодействовать с культурными традициями соседей. Именно индоевропейская культура привнесла в культуру древних славян такие образы, как бог грозы, боевую дружину, бог скота и один из важнейших прообразов матери-земли.

Большое значение для славян имели кельты, не только привнесшие в языческую религию ряд определенных образов, но и давших само название «бог», которым эти образы обозначались. Много общего у славянского язычества с германо-скандинавской мифологией, сюда можно отнести наличие мотивов мирового древа, драконов и прочих божеств, которые менялись в соответствии с условиями жизни славян.

После активного разделения славянских племен и расселения их по различным территориям, начало изменяться и само язычество Древней Руси, у каждого племени стали появляться присущие лишь ему элементы. В VI-VII веках между религиями восточных и западных славян различия были довольно ощутимые.

К тому же очень часто отличались друг от друга верования, присущие высшим правящим слоям общества и его низшим слоям. Об этом свидетельствуют и древние славянские летописи. Верования жителей крупных городов и мелких деревень могли быть различными.

По мере формирования централизованного древнерусского государства все большее развитие получали связи Руси с Византией и другими государствами, в то же время язычество начало подвергаться сомнениям, начинались гонения, так называемые поучения против язычников. После того как в 988 году произошло Крещение Руси и официальной религией стало христианство, язычество было практически вытеснено. И все же и в наши дни можно встретить территории и общины, которые населяют люди, исповедующие древнеславянское язычество.

Пантеон богов в язычестве Древней Руси

В язычестве Древней Руси верховным богом считался Род, повелевающий всем существующим во Вселенной, в том числе и всеми остальными богами. Он возглавлял вершину языческого пантеона богов, являлся творцом и родоначальником. Именно всемогущий бог Род оказывал влияние на весь круговорот жизни. У него не было ни конца, ни начала, он существовал везде. Именно так описывают Бога все ныне существующие религии.

Роду были подвластны жизнь и смерть, изобилие и нищета. Несмотря на то, что он невидим для всех, от его взора никому не укрыться. Корень имени главного бога пронизывает речь людей, его можно услышать во многих словах, он присутствует в рождении, родственниках, родине, роднике, урожае.

После Рода остальные божества и духовные сущности язычества Древней Руси распределялись по разным ступеням, которые соответствовали степени их воздействия на жизнь людей.

На верхней ступени располагались боги, которые управляли глобальными и общенародными делами – войнами, межнациональными конфликтами, погодными катаклизмами, плодородностью и голодом, рождаемостью и смертностью.

Средняя ступень отводилась божествам, отвечающим за локальные дела. Они покровительствовали сельскому хозяйству, ремеслам, рыбалке и охоте, семейным заботам. Их образ был подобен облику человека.

В язычестве Древней Руси присутствовали духовные сущности с телесным обликом, отличным от человеческого, располагались они на стилобате основы пантеона. Он принадлежал кикиморам, вурдалакам, лешим, домовым, упырям, русалкам и многим другим, им подобным.

Собственно, духовными сущностями заканчивается славянская иерархическая пирамида, это отличает ее от древнеегипетской, в которой существовал также загробный мир, населенный своими божествами и подчиняющийся особым законам.

Бог славян Хорс и его воплощения

Хорс в язычестве Древней Руси являлся сыном бога Рода и братом Велеса. На Руси он назывался богом Солнца. Его лик был подобен солнечному дню – желтый, лучистый, ослепительно яркий.

У Хорса было четыре воплощения:

Каждое из них действовало в свой сезон года, люди обращались к ним за помощью, используя определенные обряды и ритуалы.

Бог славян Коляда

В язычестве Древней Руси годичный цикл начинался с Коляды, его владычество начиналось в день зимнего солнцестояния и продолжалось до дня весеннего равноденствия (с 22 декабря по 21 марта). В декабре славяне при помощи ритуальных песен приветствовали молодое Солнце и восхваляли Коляду, празднования продолжались до 7 января и назывались Святками.

В это время было принято забивать домашнюю скотину, открывать соленья, везти запасы на ярмарку. Весь период Святок славился своими посиделками, обильными застольями, гаданиями, весельем, сватовством и свадьбами. «Ничегонеделанье» в это время было законным времяпрепровождением. В это время также полагалось проявлять милосердие и щедрость к беднякам, за это Коляда был особенно благосклонен к благодетелям.

Эксперты магазина “Ведьмино Счастье” рекомендуют

Иначе в язычестве Древней Руси его называли Яровитом, Руевитом, Яром. Древние славяне описывали его как юного солнечного бога, босоногого молодца, восседающего на белом коне. Там, куда он обращал свой взгляд, всходили посевы, там, где он проходил, начинали колоситься травы. Голову его венчал венок, сплетенный из колосьев, левой рукой он держал лук со стрелами, правой удерживал вожжи. Он начинал править в день весеннего равноденствия и заканчивал в день летнего солнцестояния (с 22 марта по 21 июня). К этому времени домашние припасы у людей подходили к концу, а трудиться по-прежнему надо было много. Когда же солнце поворачивало вспять, спадало напряжение в работе, тогда наступало время Даждьбога.

Бог славян Даждьбог

В язычестве Древней Руси по-другому его называли Купалой или Купайлой, он был богом Солнца с лицом зрелого мужчины. Владычествовал Даждьбог с летнего солнцестояния и до осеннего равноденствия (с 22 июня до 23 сентября). Из-за горячей рабочей страды празднования в честь этого бога переносились на 6-7 июля. Этой ночью славяне на огромном костре сжигали чучело Ярилы, девушки прыгали через огонь и пускали по воде венки, сплетенные из цветов. И парни, и девушки были заняты поисками цветущего папоротника, исполняющего желания. Забот в это время тоже было много: надо было косить траву, заготавливать запасы на зиму, чинить дома, подготавливать сани к зимней поре.

Бог славян Сварог

Сварог, иначе его называли Световидом, принимал эстафету власти у Даждьбога. Солнце клонилось к горизонту все ниже, Сварога славяне представляли в образе высокого седого крепкого старца. Его взгляд был обращен на север, в руках он сжимал тяжелый меч, призванный разгонять силы тьмы. Световид был мужем Земли, отцом Даждьбога и остальных богов природы. Он правил с 23 сентября по 21 декабря, это время считалось временем сытости, покоя и достатка. У людей в этот период не было особых забот и печалей, они устраивали ярмарки, играли свадьбы.

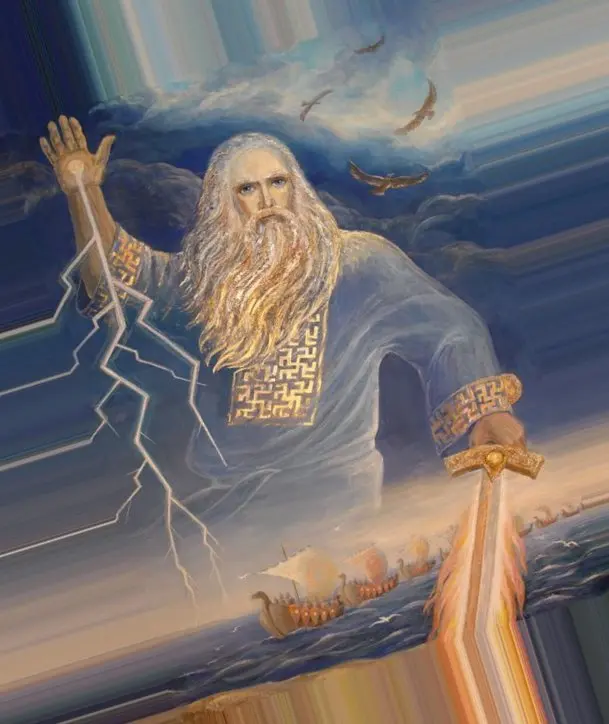

Перун – бог грома и молнии

В язычестве Древней Руси особое место занимал бог войны Перун, правой рукой он сжимал меч-радугу, левой держал стрелы-молнии. Славяне говорили о том, что облака были его волосами и бородой, гром – его речью, ветер – его дыханием, капли дождя – оплодотворяющим семенем. Он был сыном Сварога (Сварожич) с непростым нравом. Считался покровителем храбрых воинов и всех, кто прикладывал усилия к тяжелому труду, одаривал их силой и удачей.

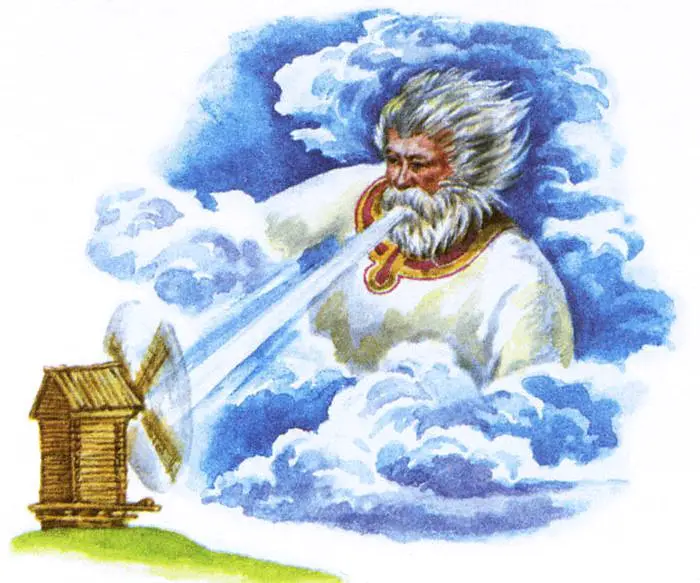

Стрибог – бог ветра

Стрибога в язычестве Древней Руси почитали как бога, повелевающего другими божествами стихийных сил природы (Посвистом, Погодой и другими). Он считался повелителем ветров, ураганов и метелей. Он мог быть очень добрым и очень злым. Если он сердился и дул в свой рог, то не на шутку разгуливалась стихия, когда же Стрибог пребывал в добродушном настроении, просто шумела листва, журчали ручьи, ветерок колыхал ветви деревьев. Звуки природы легли в основу песен и музыки, музыкальных инструментов. Ему возносили молитвы об окончании бури, охотникам он помогал преследовать чутких и пугливых зверей.

Велес – языческий бог богатства

Велеса почитали как бога земледелия и скотоводства. Он также считался богом богатства (его называли Волосом, Месяцем). Ему подчинялись тучи. В молодости Велес сам пас небесных овец. Разгневавшись, он мог наслать на землю проливные дожди. И в наши дни, окончив жатву, люди оставляют один собранный сноп для Велеса. Его имя используют, когда нужно поклясться в честности и преданности.

Лада – богиня любви и красоты

В язычестве Древней Руси ее почитали как покровительницу домашнего очага. Белоснежные облака были ее одеждами, утренние росы – слезами. В предрассветные часы она помогала теням усопших перейти в потусторонний мир. Лада считалась земным воплощением Рода, верховной жрицей, богиней-матерью, в окружении свиты молоденьких прислужниц.

Славяне описывали Ладу как умную, красивую, смелую и ловкую, гибкую станом, говорящую звонкие лестные речи. Люди обращались к Ладе за советами, она говорила о том, как нужно жить, что делать можно, а что нет. Она порицала виноватых, оправдывая тех, кого обвиняли напрасно. В давние времена у богини был храм, возведенный на Ладоге, сейчас же она обитает в синеве неба.

Бог славян Чернобог

В язычестве Древней Руси немало преданий было сложено про болотную нечисть, лишь часть из них дошла до наших дней. Покровителем нечисти был могущественный бог Чернобог, он повелевал темными силами зла и прихотей, тяжкими недугами и горькими несчастьями. Его считали богом тьмы, обитавшим в страшных лесных чащах, прудах, затянутых ряской, глубоких омутах и топких болотах.

Со злостью сжимал Чернобог – ночной властитель – копье в руке. Он повелевал многочисленной нечистой силой – лешими, которые запутывали лесные тропинки, русалками, которые затягивали людей в глубокие омуты, хитрыми банниками, ехиднами и коварными вурдалаками, капризными домовыми.

Бог славян Мокошь

Мокошью (Макешей) в язычестве Древней Руси называли богиню торговли, она была подобием древнеримского Меркурия. На языке старославян мокошь означал «полный кошель». Богиня с пользой распоряжалась собранным урожаем.

Еще одним предназначением Мокоши считалось управление судьбой. Она интересовалась прядением и ткачеством; с помощью пряденых нитей она сплетала людские судьбы. Молодые хозяйки опасались оставить на ночь неоконченную пряжу, считалось, что Мокоша может испортить кудель, а вместе с ней и судьбу девушки. Северные славяне относили Мокошу к недобрым богиням.

Бог славян Параскева-Пятница

В язычестве Древней Руси Параскева-Пятница была наложницей Мокоши, сделавшей ее богиней, которой была подвластна разгульная молодежь, азартные игры, попойки с вульгарными песнями и непристойными танцами, а также нечестная торговля. По этой причине именно пятница в Древней Руси долгое время была базарным днем. Женщины в это время не должны были работать, потому что ослушавшаяся Параскеву могла быть обращена богиней в холодную жабу. Древние славяне считали, что Параскева могла отравлять воду в колодцах и подземных ключах. В наше время о ней практически забыли.

Бог славян Морена

В язычестве древних славян богиню Маруху, или иначе – Морену, считали властительницей зла, неизлечимых болезней и смерти. Именно она была причиной лютых зим на Руси, ненастных ночей, эпидемий и войн. Ее представляли в образе страшной женщины, у которой было темное морщинистое лицо, глубоко запавшие маленькие глазки, провалившийся нос, костлявое тело и такие же руки с длинными изогнутыми ногтями. В прислужниках у нее ходили недуги. Сама Маруха не уходила, ее можно было прогонять, но она все равно возвращалась.

Низшие божества древних славян

В те времена, когда древние славяне занимались по большей части охотой, а не земледелием, они считали, что дикие звери были их прародителями. Язычники верили, что это могущественные божества, которым необходимо поклоняться.

Каждое племя имело свой тотем, другими словами – священное животное для поклонения. Некоторые племена верили в то, что их предком был Волк. Это животное почиталось в качестве божества. Его имя считалось священным, произносить его вслух было нельзя.

Хозяином в языческом лесу считался Медведь – самое сильное животное. Славяне верили, что именно он способен защитить от любого зла, кроме того, он покровительствовал плодородию – для славян весна наступала тогда, когда медведи пробуждались от зимней спячки. Практически до XX века в крестьянских домах хранились медвежьи лапы, они считались талисманами, оберегающими своих хозяев от болезней, колдовства и разных несчастий. В язычестве Древней Руси верили, что медведи наделены огромной мудростью, они знали практически все: имя зверя использовалось при произнесении клятв, а охотник, посмевший клятву нарушить, был обречен погибнуть в лесу.

В язычестве Древней Руси почитали и травоядных животных. Самым уважаемым была Олениха (Лосиха), славяне считали ее богиней плодородия, неба и солнечного света. Богиню представляли с рогами (в отличие от обычных самок оленя), которые символизировали солнечные лучи. По этой причине славяне верили, что рога оленей являются оберегами, способными защитить от разной нечисти, их вешали над входом в жилище либо внутри избы.

Считалось, что небесные богини – Оленихи – могут послать на землю новорожденных оленят, которые сыпались из туч словно дождь.

Из домашних животных наибольшим почтением в язычестве Древней Руси пользовался Конь. Это объяснялось тем, что долгое время племена, населявшие современную Европу и Азию, вели не оседлый, а кочевой образ жизни. Потому золотой конь, проносящийся по небу, являлся для них олицетворением солнца. А позднее появился и миф о боге солнца, который пересекал небо на своей колеснице.

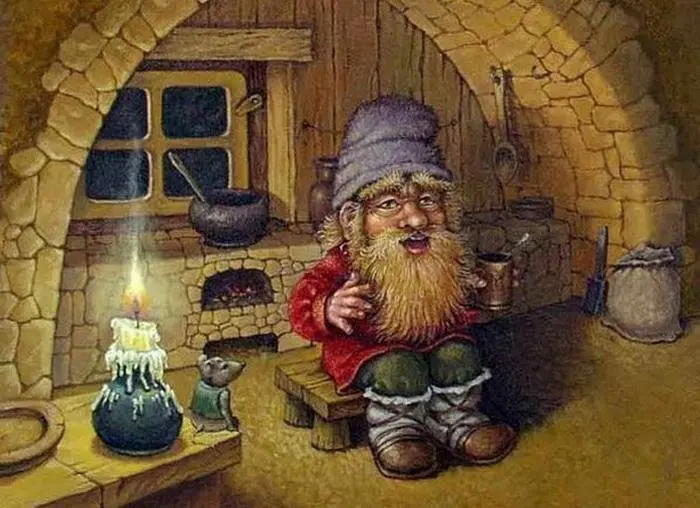

В язычестве Древней Руси существовали не только духи, населявшие леса и водоемы. Верования славян распространялись на домашних божеств, это были доброхоты и доброжилы, которых возглавляли домовые, жившие под печью либо в лапте, который специально для них вешали над печью.

Домовых считали покровителями хозяйства. Старательным хозяевам они помогали преумножать благо, а в наказание за лень могли наслать беду. Славяне верили, что домашний скот пользовался особым вниманием домовых. Так, они расчесывали лошадям хвосты и гривы (но если домового рассердить, то он, наоборот, мог спутать шерсть животного в колтуны), они могли увеличить удои у коров (или, наоборот, отнять у них молоко), от них зависели жизнь и здоровье новорожденной домашней скотины. Поэтому славяне стремились к тому, чтобы всячески задабривать домовых, предлагая им различные угощения и проводя специальные обряды.

Помимо веры в домовых, в язычестве Древней Руси верили в то, что ушедшие в мир иной родные помогают живущим. Эти верования тесно переплетались между собой, поэтому образ домового был неразрывно связан с печью, очагом. Славяне полагали, что души новорожденных приходят в наш мир через дымоход, через него же и уходят души усопших.

Люди представляли домового в образе бородатого мужчины с шапкой на голове. Его фигурки вырезали из дерева, они носили название «чуры», и, помимо домашних божеств, олицетворяли собой усопших предков.

Славяне, проживавшие на севере Древней Руси, верили, что помощь по хозяйству им оказывают не только домовые, но и дворовые, скотники и кутные боги (местом обитания этих доброжилов был хлев, они заботились о домашней скотине, а в качестве подношения люди оставляли им хлеб и творог), а также овинники, что охраняли запасы зерна и сена.

В язычестве Древней Руси баню считали местом нечистым, а обитавших в ней божеств – банников – относили к злым духам. Задабривали их, оставляя им веники, мыло и воду, к тому же банникам приносили жертвоприношения – черную курицу.

Даже после того, как официальной религией на Руси стало христианство, вера в «малых» богов сохранялась. В первую очередь, они почитались не столь явно, как боги небес, земли и природы. У малых божеств не было святилищ, а обряды, призванные задобрить их, люди совершали в кругу семьи. Кроме того, славяне верили в то, что «малые» боги постоянно живут рядом с ними, они общались с ними постоянно, а потому, несмотря на все усилия церкви, почитали домашних божеств, чтобы обеспечить своей семье и своему дому благополучие и безопасность.

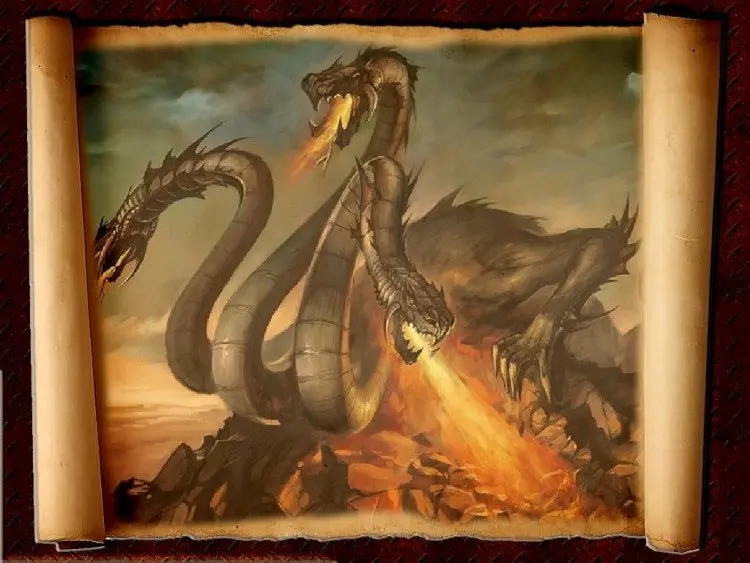

В язычестве Древней Руси одним из самых грозных божеств-чудовищ славяне считали владыку подземного и подводного миров – Змея. Его представляли могучим и враждебным чудовищем, которого можно встретить в мифах и преданиях практически всех народов. Представления древних славян о нем дошли до наших дней в сказках.

Язычники севера почитали Змея – владыку подземных вод, имя ему было Ящер. Святилища Ящера были расположены среди болот, на берегах озер и рек. Для его береговых святилищ была характерна идеально круглая форма, она символизировала совершенство, противопоставляя порядок грозной всеразрушающей силе этого божества.

Для жертвоприношений Ящеру использовали не только черных кур, которых кидали в болота, но и молоденьких девушек. Эти поверья нашли отражение в сказках и легендах.

Для всех славянских племен, поклонявшихся Ящеру, он был поглотителем солнца.

Со временем кочевой образ жизни древних славян сменялся оседлым, люди переходили от охотничьих промыслов к земледелию. Этот переход сказывался и на многих мифах и религиозных обычаях славян. Древние обряды смягчались, утрачивая свою жестокость, человеческие жертвоприношения сменили обряды приношения в жертвы животных, а потом и вовсе чучел. В язычестве Древней Руси боги времен земледелия были гораздо добрее к людям.

Святилища и жрецы в язычестве Древней Руси

У славян была сложная система языческих верований и столь же непростая система культов. У «малых» божеств не было жрецов и святилищ, люди молились им по одному или собирались семьями, общинами, племенами. Чтобы почитать «высоких» богов, собиралось уже не одно племя, люди создавали специальные храмовые комплексы, выбирали жрецов, способных общаться с божествами.

С давних пор славяне выбирали для своих молений горы, особым почитанием в язычестве Древней Руси пользовались «лысые» горы, на вершинах которых не росли деревья. На верхушке холмов устраивали «капища», то есть места, где устанавливали капь – идола.

Вокруг капища насыпали вал, формой напоминавший подкову, по верху которого жгли священные костры – крады. Кроме внутреннего вала, существовал еще один, обозначавший внешнюю границу святилища. Образованное между ними пространство называли требищем, именно здесь язычники древней Руси употребляли жертвенную пищу.

Ритуальные пиры предполагали, что люди и боги трапезничают вместе. Пиры проводились как под открытым небом, так и в специально возведенных на требище сооружениях, их называли хоромами (храмами). Изначально в храмах проводили только ритуальные пиры.

До наших дней сохранилось очень мало языческих идолов Древней Руси. Их незначительное количество в первую очередь объясняется тем, что большая часть из них была из дерева. Славяне использовали для своих идолов дерево, а не камень, поскольку полагали, что оно обладает особой магической силой. В язычестве Древней Руси деревянные изваяния сочетали и священную силу дерева, и мощь самого божества.

Языческих жрецов называли волхвами. Они были призваны совершать ритуалы в святилищах, создавать идолов и священные предметы, с помощью магических заклинаний они просили богов послать обильные урожаи.

Долгое время древние славяне верили, что существуют волки-облакогонители, взмывающие в небо и разгоняющие тучи или призывающие дождь в засушливые времена. Жрецы воздействовали на погоду с помощью особой чаши (чары), которая была наполнена водой. Над ней читались заклинания, а воду потом использовали для окропления посевов. Славяне верили, что такие действия помогают увеличению урожая.

Волхвы умели делать амулеты, то есть специальные украшения для мужчин и женщин, на которых писались заклинательные символы.

Праздники и обряды в язычестве древних славян на Руси

С самых давних времен людей интересовала возможность оказывать влияние на различные природные явления. Холодная снежная зима или засушливое лето многим грозили трудным выживанием. Во что бы то ни стало славянам нужно было продержаться до наступления тепла, добиться получения урожая. Именно поэтому основу язычества Древней Руси составляли времена года. Их влияние на быт и жизнь людей было огромным.

Языческие праздники, проводимые обряды и ритуалы были направлены на то, чтобы вызвать благосклонность могучих сил природы, на то, чтобы они позволили слабому человеку получить желаемое. Веселые песни и танцы были обязательными атрибутами встречи весны и пробуждающейся от зимней спячки природы.

Зима, лето, осень – каждое время года заслуживало празднества. Начало каждого сезона было той точкой календарного года, которая влияла на проведение земледельческих работ, строительство, совершение обрядов, направленных на укрепление дружбы, любви, семейного благополучия. Эти дни использовали для планирования работ на наступивший сезон.

Месяца годы называли таким образом, чтобы в наименовании отражалась их основная особенность (январь – просинец, февраль – лютень, апрель – цветень). Для каждого месяца из них характерны свои праздники.

Начало январским праздникам в язычестве Древней Руси давала Турица – от имени Тура (сына Велеса). Этот день (6 января) свидетельствовал об окончании зимних святок, тогда же проводили обряд посвящения в мужчины. Затем наступало время праздника Бабьих каш (8 января) – в это время восхваляли всех женщин и баб-повитух.

В день похищений, приходившийся на 12 января, проводили обряды, помогающие защитить и уберечь девок и женщин. Для прославления возрожденного Солнца и целительной воды был свой праздник – Просинец. Был в январе и день, когда полагалось задабривать домовых – люди развлекали их, пели песни.

Февральских праздников в язычестве древней Руси было пять. В Громницу можно было услышать громовые раскаты. 11 февраля праздновали Велесов день – с этого момента начинался уход холодов, а весна и тепло приближались. Сретение праздновали 15 февраля – славяне считали, что в этот день снежная зима уступает место весне. В этот день сжигали куклу Ерзовку и освобождали духов Солнца и Огня. 16 февраля был днем Починки, когда было нужно чинить весь пришедший за год в негодность инвентарь. А 18 февраля – в день Поминовения – поминали погибших в боях воинов.

Первый месяц весны в язычестве Древней Руси был ознаменован шестью праздниками, среди которых были праздник Закликания весны и Масленица (20-21 марта). Во время Масленицы надо было сжечь олицетворявшую зиму куклу Марену. Славяне верили, что этот обряд влечет за собой уход зимы.

Много праздников было и летом. В июне праздновали Русалью неделю, Купало, Змеиный день, Купальницу. В июле праздничным был лишь один день – 12 июля, когда отмечался день Снопа Велеса. В Перунов день, приходившийся в язычестве Древней Руси на август, воины должны были провести специальный ритуал со своим оружием, после проведения которого оно приносило победу в сражениях. 15 августа был день Спожинок, в это время срезались последние снопы. 21 августа наступал день Стрибога – славяне просили повелителя ветров сохранить урожай и не сносить крыши домов.

Свои праздники были в язычестве Древней Руси и в осенние месяцы. 8 сентября, в день Рода или Роженицы, почитали семью. В день Волха Огненного начинали собирать осенний урожай. 21 сентября – день Сварога – был праздником ремесленников. 25 ноября, в день Марены, землю застилал снежный покров.

Декабрьскими праздниками были Карачун, Коляда, Щедрец. Во время Коляды и Щедреца на улицах устраивали различные представления и начинали подготовку к новому году.

Среди языческих обрядов древней Руси известны:

- Свадебный обряд, включавший в себя ритуал одевания, а в день самой свадьбы – похищение невесты и ее выкуп. Мать невесты должна была испечь курник и отнести его в избу жениха. А жениху полагалось принести родителям невесты петуха. В то время, когда молодых венчали вокруг старого дуба, в избе жениха шла подготовка свадебного ложа. Как того требовало язычество Древней Руси, большое и щедрое застолье обычно заканчивалось игрищами.

- Обряд Имяречения проводили, если человеку нужно было дать славянское имя.

- Обряду пострига подвергали детей, не достигших семилетнего возраста. Считалось, что по окончании ритуала малыши переходили с попечения матери на попечение отца.

- С помощью обрядов, посвященных началу строительства дома, боролись с нечистой силой, препятствовавшей хозяевам или мешавшей стройке посредством природных явлений.

- Обряд Тризны заключался в восславлении павших на поле битвы воинов, во время обряда прибегали к песням, соревнованиям, играм.

По мере того, как изменялось осознание древними славянами мира, происходили изменения и в их погребальных обрядах.

Переломный момент произошел еще в праславянские времена, тогда на смену преданию земле скрюченных трупов пришло сожжение умерших и захоронение их праха.

Придание телам умерших скрюченной позы должно было имитировать позу младенцев, находившихся в материнской утробе; для придания трупам этого положения использовали веревки. Родные умершего верили, что готовят его к следующему рождению на земле, в котором он перевоплотится в какое-либо живое существо.

В язычестве Древней Руси в основе идеи перевоплощения лежало представление о существующей отдельно от человека жизненной силе, которая придавала единый физический облик живым и мертвым.

В скрюченном виде умерших хоронили вплоть до той поры, пока бронзовый век не сменился железным. Теперь покойникам придавали вытянутое положение. Однако о самой существенной перемене погребального обряда говорит кремация – полное сожжение трупов.

Во время раскопок археологи сталкивались с обеими формами древнего предания умерших земле.

Кремация же в язычестве Древней Руси выводит на первое место новую идею, согласно которой души предков находятся на небе и содействуют небесным явлениям (таким как дожди, снега) во благо тех, кто остается на земле. После сожжения тела умершего, когда его душа отправилась к душам предков, славяне хоронили его прах в земле, веря, что таким образом они обеспечивают преимущества, характерные для обычного захоронения.

К числу элементов, включенных в погребальные обряды, относятся курганные насыпи, погребальные сооружения, представляющие собой жилище человека, захоронения праха в простом горшке, из тех, что использовали для еды.

Во время раскопок в языческих курганах древних славян часто встречались горшки и миски с едой. Горшки для приготовления пищи из первых плодов почитались как священные предметы. Этот вид посуды в язычестве Древней Руси символизировал блага, сытость. Скорее всего начало этого символизма восходит к тем временам, когда зарождались земледелие и использование глиняной утвари.

Говоря о связи между священными горшками для первых плодов и урнами для праха, нельзя не вспомнить об антропоморфных сосудах-печках. Это небольшие сосуды простой формы, к которым приделывали цилиндрические или усеченно-конические печи-поддоны с круглыми дымовыми отверстиями и углублением арочной формы снизу, обеспечивающим возможность топки лучиной или углем.

Горшки, которые древние славяне использовали для варки первых плодов во время специального празднования в честь богов неба, были тем самым звеном, что связывали бога неба, бога плодоносных туч и кремированных предков, чьи души не возрождались вновь на земле в обличии живых существ, а пребывали на небесах.

Обряд кремации возник практически в то же время, что и произошло отделение праславян от индоевропейских племен в XV в. до н.э., и существовал в древней Руси 270 лет до правления Владимира Мономаха.

Погребение в язычестве Древней Руси происходило следующим образом. Складывался погребальный костер, на который возлагали усопшего, затем очерчивался правильный круг, по его периметру выкапывали узкий глубокий ров и строили ограду из прутьев и соломы. Огонь и дым от горящего ограждения не давали участникам обряда увидеть, как сгорает внутри круга умерший. Полагают, что погребальная громада дров и правильная окружность ритуального ограждения, разделявшего мир мертвых и живых, носила название «крада».

Языческие традиции восточных славян предполагали, что одновременно с усопшим должны быть сожжены животные, не только домашние, но и дикие.

Обычай, по которому над могилами христиан полагалось возводить домовины, сохранился вплоть до начала прошлого столетия.

Обереги, амулеты и талисманы в язычестве Древней Руси

По мнению древних славян, обереги или амулеты, на которых было изображение почитаемого божества, позволяло справиться с проблемами и добиться желаемого. И на сегодняшний день эти предметы имеют свою ценность, важно лишь правильно ими пользоваться.

В Древней Руси амулеты и обереги были у всех: и стариков, и младенцев. Природные явления пугали, болезни и семейные неурядицы огорчали. Людям хотелось иметь влияние на то, что происходило вокруг них. Так появились боги и верования в них.

У богов были свои сферы влияния, а их изображения и символы были священными. Божества изображали на небольших предметах, с которыми можно было не расставаться. Нося с собой свой амулет, человек верил, что в этом мире ему помогают сильные и мудрые небожители.

Значения талисманов в язычестве Древней Руси стали известны благодаря археологическим раскопкам. Источниками сведений о быте, обычаях древних славян являлись бронзовые или изготовленные из металла предметы их обихода.

И, хотя практически все слышали о языческих амулетах и оберегах или языческих талисманах, не всем известно, что эти понятия не идентичны.

- Амулеты – предметы, предназначенные для ношения конкретным человеком, в которых заключалась позитивная или негативная энергетика. Их расписывали, изображая на них символы божеств или природных явлений. Для того чтобы они приносили пользу, их нужно было зарядить с помощью высших сил. В культуре древних славян особенно важны были амулеты, которые были сделаны матерью, сестрой или любимой женщиной.

- Обереги были предметами или заклинаниями, которые использовали, чтобы защититься от злых сил. Их можно было не только носить при себе, но и размещать в домах, тогда они были способны защитить семью от дурных посягательств. Обереги не заряжали, в этом заключалось их основное отличие от амулетов. Они изначально были способны защищать своего носителя. Также могли предохранять человека заклинания или обращения к богам.

- Талисманами считали предметы, приносящие удачу. Их заряжали, но все же своим действием они были обязаны вере. Эти вещи изготавливали специально, в их роли могли выступать детские игрушки или то, что подарено близким человеком.

Основным предназначением оберегов, амулетов и талисманов в язычестве Древней Руси была защита богов. Нанесенные на них символы имели большое значение в культуре славян.

В зависимости от целей, с которыми они были созданы, языческие обереги Древней Руси помогали в решении следующих задач:

- защищали от недоброго взгляда;

- обеспечивали защиту умерших предков;

- охраняли жилище от враждебных сил и незваных гостей;

- помогали в защите от недугов;

- привлекали удачу, богатство.

На языческих амулетах и оберегах изображали свастику, небесные тела, образы богов. Некоторые обереги, защищавшие от сглаза или покровительствовавшие роду, могли носить как мужчины, так и женщины. Однако в язычестве Древней Руси были и такие символы, которые наносились только на мужские или только на женские амулеты.

Символы для женских амулетов и талисманов

- Рожаницы – представляли собой переплетение узоров прямоугольной формы. Эти символы наносили на амулет женщины, мечтающей о ребенке. После того как она забеременела, носить его надо было вплоть до родов. Потом этот предмет вешали возле детской колыбельки, таким образом сила всего рода защищала младенца.

- Лунница – изображение перевернутого месяца символизировало в язычестве Древней Руси женское благоразумие, смирение и терпение.

- Ярила – при помощи знаков и символов изображали языческого бога Ярилу. Древние славяне верили, что амулеты, символизирующие бога солнца, способны сохранить любовь и не дать чувствам остыть. Хотя этот предмет предназначался для влюбленных пар, носили его обычно девушки.

- Макоши – символы обозначали богиню Макошь, призванную укрепить силу рода. С помощью этих амулетов и оберегов в домах сохраняли мир и гармонию.

- Одолень-трава – священная трава, защищавшая от темных сил и врагов. Знаки, символизирующие ее, наносили на защитные амулеты.

- Молвинец – охранял род от бед, изображался в виде ромба. Оберег с таким изображение преподносили беременным женщинам для благополучного разрешения от бремени и рождения здорового младенца.

- Свадебник – в язычестве Древней Руси представлял собой четыре переплетенных кольца. Оберег с этим символом дарили невестам и молодым женам – хранительницам домашнего очага. Он защищал семьи от невзгод и помогал сохранить любовь.

- Лада-Богородица – языческие талисманы с ней носили молодые девушки, которые мечтали о любви и счастливом браке.

Символы для мужских амулетов и талисманов

- Велесова печать – представляла собой рисунок с округлыми переплетениями, который наносили на обереги азартных мужчин. Этот предмет защищал своего владельца от бед и неудач.

- Молот Перуна – в язычестве Древней Руси был родовым знаком мужчин, охраняющим род по мужской линии, не допускающим его прерывания, передающим мудрость предков.

- Знак Всеславца – защищал дом от пожара. В наши дни амулет помогает защититься от разногласий.

- Знак Духобора – такие предметы давали мужчинам духовную мощь, силу и помогали самосовершенствоваться.

- Символы Колядника – в Древней Руси они оказывали помощь в сражениях, в наше время помогают одолеть соперников или конкурентов.

Славянская традиция богата на обряды, красивые праздники, мощные символы. Если вы тоже хотите отмечать праздники предков, проводить традиционные ритуалы и применять деревенские заговоры, знать приметы и песни, использовать славянские амулеты, вам не обойтись без надежных источников знаний и некоторой подготовки.

“Ведьмино Счастье” – магия начинается здесь.

В мифологии древних славян Даждьбог признавался не просто Богом плодородия, считалось что он главенствовал над всеми богами покровительствующими скотоводству, плодородию, лесам, растениям и звероловству. Такое положение ему досталось в связи с тем, что он являлся подателем всех земных благ. В переводе на современный лад имя Дождьбога означает ни что иное как «дающий Бог», и имя это он получил вполне оправданно. Именно у него люди просили благ, и именно он их им подавал.

По древним преданиям люди изначально жили во тьме, в их домах не было окон и похожи они были скорее на пещеры чем на жилища. И вот однажды Сварог, верховный из Богов древних славян посмотрел на то, как живут люди и решил улучшить их жизнь. Тогда он выпустил из-за своей пазухи своего сына Солнце по имени Даждьбог и отправил его на помощь всем людям. С тех пор стал он светилом на небосводе, и прозвали его люди «божьим оком». Люди были рады появившемуся свету, а вместе с ним и теплу, начали тогда они набирать этот солнечный свет и несли в свои дома. Безусловно, ничего у них не вышло, а тем временем солнце прошло сквозь все небо и скрылось за горизонтом. Испугали тогда люди, но утром он вновь явился, и стал он светить днем и уходить на отдых ночью, и люди начали жить в таком режиме, днем бодрствую, а как только Даждьбог уходил на покой, уходили и они за ним тоже. Даждьбог не просто стал спасителем людей от вечно мрака, он дал им всем новую жизнь. Люди в благодарность за солнечный свет и за дары, которые он приносил с собой стали почитать его и поклоняться ему.

Представляли Даждьбога в образе мужчины с золотистыми волосами, ездящего по небу в божественной колеснице запряженной собаками с крыльями золотого цвета – грифонами, которые считались верными спутниками всех божеств плодородия. В руках его всегда был щит, излучающий солнечный свет, так как щит этот действовал так, что каждый кто взглянул на него сразу же был ослеплен Даждьбога никому не удавалось увидеть. Когда он в своей колеснице въезжал на небосвод этот огненный щит начинал озарять все вокруг: дубравы, сосновые боры, ручейки, реки и озера, поляны и холмы. Приход его всегда сопровождался радостью людей теплу и свету. Сразу же все взоры были направлены на небосвод, каждый в душе благодарил его за дары, которые он рождал этим ярким жизненным светом.

Вскоре весть о появлении такого могущественного Божества, который сразу же стал почитаться выше всех остальных, дошла и до Перуна. Тогда он решил помериться силами с Даждьбогом, и начала могущественная схватка, которая сотрясла всю Русь. Земля начала дрожать, на море поднялись огромные волны, а ветер клонил даже самые могучие дубы к земле. Превратился Перун в орла а Даждьбог в льва, и в конечном счете лев поймал орла в свой звериные когти. Но когда он спросил его имя, то узнал что одолел он брата своего и тут же отпустил.

Для всех славянских народов достаток и благополучие зависели от земледелия, а но в свою очередь от хорошего урожая а вот он как раз зависел от жизненной силы света. Именно по этой причине Даждьбог почитался особо сильно. До принятия христианства на Руси именно этот Бог изображался на диадемах древнерусских князей и княгинь. В последующем на смену его образу пришел образ Иисуса Христа. Примечательно и то, что день поклонения Даждьбогу, который по традиции отмечали весной, совпадал с христианской Пасхой. Но до Пасхи день этот именовался Великом, народ пек вкусные лепешки и хлебные изделия, куриные яйца окрашивали в красный цвет при помощи шелухи лука.

Но помимо весеннего Велика были и другие дни поклонения Богу плодородия.• 6 мая отмечалась встреча весны, а так как с весной приходит и солнце в этот день почитали и солнечного Даждьбога ;• 14 августа Даждьбога восхваляли как спасителя всей земли Русской, иными словами Спаса, а день это именовали медовым спасом;• 19 августа в день яблочного спаса чествовали его по той же причине что и на медовом спасе;• 22 сентября было днем начала охотничьего сезона и вместе с этим восхваляли многих Богов, в надежде получить их милость в этом непростом деле, Даждьбог не был в этом исключением;• С 12 по 14 февраля отмечали спасение Велеса и Даждьбога;

Свет Даждьбога был предметом поклонения древних язычников, он выступал в роли невидимого источника, он был Божеством творящим мир. Но не у всех славянских народов он занимал такое высокое положение, так например, южные славяне сербы называли его Дабогом и наделяли его покровительством над злаками и плодами. У восточных же славян Даждьбог долгое время оставался главным Божеством, и в эру его особой значимости даже произошло множество важных событий, так например, возник солнечный календарь, состоящий из двенадцати месяцев, и зародились основы государственности. Упоминания о нем сохранились даже после Крещения Руси, до 19 века.

Но даже такое поклонение всего славянского народа не могло отогнать его одиночества. Ведь Богам как и людям свойственно искать того с кем они бы могли разделить свое существование. Но вот однажды на глаза ему попалась Златогорка, и тогда он осознал великое чувство – любовь. Но не долго продолжалось их счастье после свадьбы, Чернобог заколдовал гроб в котором как-то лежала жена Даждьбога, покрылся тот цепями, которые нельзя было не снять ни сломать. Долго метался по свету плодородный и солнечный Бог пока Вий не решил помочь ему, подарив заколдованное кольцо, оно было способно помочь ему освободить жену, но могло и погубить ее, будь оно утеряно. Освободил Даждьбог свою жену и стали они жить и любить друг друга, от любви этой вскоре родились Овсень и Коляда. Но и тогда ждала влюбленных беда, то самое кольцо подаренной Вийем было утеряно, и тогда Златогорка ушла в царство мертвых. Последней женой его стала Богиня весны Жива, с которой он вместе творил благо для мира.

Даждьбог занимал ключевую роль в мифологии древних славян, даря жизненную силу он обеспечивал земли людей плодородием, помогал в деторождении и именно благодаря ему мир освободился от отбывающего его мрака.

Пользуйтесь Поиском по сайту. Найдётся Всё по истории.

По преданиям славян Бог Хорс пашет Сваргу бескрайнюю.

Хорс считается богом солнца и покровителем земледелия. Поклонялись ему наряду с Ярилой — олицетворением весеннего солнца да плодородия и Даждьбогом — дарующего тепло да свет, считающегося покровителем отраженного (белого) света.

Тайна имени

Слово «хорс» имеет тюркские корни и в переводе означает «солнце».

Одна из легенд происхождения бога Хорса гласит что славяне позаимствовали данное имя с других народов тюркских корней созвучное со словом «хор» или «хур» имеющее перевод «солнце».

По другой версии имя было известно издревле еще до появления этих народов и означает круг, произошло от слова «хоро» или «коло». Согласно данной точке зрения от имени Хорс и произошли хоровод, хорошо. На данное происхождение имени указывает и мировидение древних народов где все цикличное: рождение и смерть, смена дня и ночи, движение времен года, как впрочем и самих лет.

Все обряды славян включали хороводы около костра, олицетворяющего солнце. Движение по кругу модель вселенной, где все цикличное.

Откуда появился Хорс на данный момент выяснить не удается. Возможно это пришедший образ с других племен. Но с большей вероятностью можно сказать что он относится к древним славянским богам зародившимся в момент появления нашей вселенной. Именно от последней версии мы и будем отталкиваться в данной статье.

Хорс в древнеславянском пантеоне

Идол покровителя солнечного диска был в пантеоне Владимира наряду с идолами Перуну, Макоши, Даждьбогу, Стрибогу. Существуют упоминания наличия кумира и в других менее известных пантеонах.

Существует насколько вариаций теорий о происхождении Хорса. Начнем с общих данных: Хорс был женат на Заре-Зарнице (богиней утренней зорьки) и было у него 2 детей: Радуница (дочь) и Денница (сын). Позднее Радуница стала спутницей Коляды и родился у них сын Радегаст — внук Хорса.

Сестрой бога названа Дивия — богиня луны.

Бог Хорс совместно с Зарей-Зарницей вырастили Коляду — повелителя зимнего солнца и Авсеня считающегося покровителем осени и переходных путей после ухода Май- Златогорки в мир Нави.

О рождении самого бога рассмотрим 2 версии.

- Хорс создан Родом и братом его является Велес.

- Рожден богиней Волыней (повелительницы океана) от супруга ее, бога Ра.

Образ славянского бога

Хорс изображался в образе мужчины средних лет, на лице вссегда улыбка гармонирующая с грустным взглядом. Рубаха и штаны цвета облаков, а плащ цвета ясного полуденного зимнего неба — цвет яркой лазури.

Хорс — бог солнечного диска

Именно с диском солнца, с самим кругом отождествляли древние люди Хорса, символизирующего благополучие и разного рода добро.

Считалось что бог вспахивает небесную Сваргу и покровительствует землепашцам. Кроме того олицетворение осеннего солнца символизирует умеренность и сдержанность.

- — зимнее (новорожденное солнце), время его правления ознаменует начало нового года;

- — летнее светило.

- Хорс — солнце осеннего периода, означает постепенное угасание природы, сдержанность. Приближение первых холодов. (по некоторым источникам богом осеннего солнца назван , однако данная теория не имеет подтверждений).

День славления бога осеннего солнца — 18 августа носит название Хорояр, в этот день приносили дары Яриле и Хорсу.

Атрибуты Хорса

- Подношение: блины, кутья, подковы, мед, кисель, яйца.

- Дерево клен. Дерево Хорса хранит зрелую любовь и бережет домашний очаг. Клен обладает очистительной силой, подвесив его над дверью можно обезопасить жилье от зла, а положив под подушку отменить приворот или «остудить» любовный пыл направленный за пределы семьи.

- День недели: вторник либо воскресенье (данные по разным источникам разнятся).

- Металл: серебро червонное;

- Природное явление — солнечный свет.

Оберег бога осеннего солнца

Символы Хорса используются в создании оберегов обладающих мощной очистительной силой.

- Оберег с символом покровителя осеннего солнца помогают рассеять тьму в сложных жизненных ситуациях.

- Очищает человека от негативной энергии поступающей извне,

- Помогает обрести душевное равновесие,

- Дарит хорошее настроение так необходимое в повседневной жизни.

Оберег Бога Хорса

К обережным символам Хорса относят 3 знака: Огнивец, Колард и Солнцеворот. Кроме того силой солнца обладают клен и руна Эйваз.

Где клен используется для уравновешивания (сглаживание) вспыльчивости и несдержанности характера.

Руна Эйваз ознаменует терпение и неотвратимость перемен. Через преодоление сложных моментов растет духовная сила и обретается знание, мудрость.

Кому покровительствует

Покровительство Хорса получат люди имеющие общие черты характера с богом осеннего солнца. Главная черта — любовь к труду. Такого человека отличает стремление следовать определенному плану где наиболее рационально используется время. Кроме перечисленных черт такой человек обладает честностью и благородством. Обман не его стезя.

Основные черты характера человека имеющие схожесть с нравом повелителя солнечного диска:

- трудоголизм заключающийся в выносливости и любви к работе;

- высокая степень ответственности, каждое дело старается доводить до конца и выполнять наиболее качественно;

- напористость, способность четко идти к цели не обращая внимания на преграды и трудности;

- практичность — стремление все упорядочить и добиться наиболее выгодного распорядка дня, а также отсутствие ненужных трат;

- желание и стремление к сохранению семейных норм и традиций.

Велес — древнеславянский Бог соединяющий мир людей и подземный. Покровитель ведающих тайны магии и лиц творческих. По легенде именно он переводил души умерших через реку забвения, а души младенцев в мир яви. Рожден небесной коровой Земун и обладал умением перевоплощения (мог являться в образе волка, медведя, быка).

Бог Велес обитает между двумя мирами: Явью и Навью. Его амулеты обладают значительной силой, однако подходят не каждому, только человек сильный духом может совладать с энергией данных знаков. Если вы не готовы к единению или противостоянию посторонним мирам, от нательного талисмана лучше отказаться. Велес прошел сложный путь, велика вероятность что амулет привлечет силу с разных периодов и вам придется пройти все мытарства, уготованные данному Богу.

Место в пантеоне славянских богов

Точное происхождение Велеса не известно. На данный момент есть 2 легенды, по одной из которой он произошел от коровы Земун, по другой сотворен Родом из первичной материи. Однозначно остается одно — огромная сила и мудрость бога.

Велес относится к перворожденным богам, отвечающий за закон правильности движения, что делает его покровителем всего сезонного: земледелие, животноводство. Именно славянский бог Волос задал движение миру который до этого был не подвижен.

В пантеоне Славянских богов занимает важное место, однако с учетом того, что он лунный бог и сильно связан с темными силами, кумир устанавливался в низине. В центре капища каменный идол можно найти лишь там, где кумир Перуна отсутствовал. Однако законы Велеса были в почете.

Велес относится к мудрому божеству покровительствующему хранящим и познающим тайны вселенной. Задабривали его с помощью бескровных жертв. В дар несли орехи, ягоды, лекарственные растения, квас, мед, медные монеты.

Главный закон Велеса — гармоничное сосуществование с окружающим миром.

Поклоняющиеся ему народы уважали природу и творчество. Атрибуты Бога выражают его единение и гармонию с природой.

Атрибуты бога Велеса

Бог покровитель волхвов и чародеев мог являться в образе огромного медведя, огненного змея, волка или тура (быка).

Его символ — рог изобилия.

Дерево: ясень, дуб или тис. Данные породы используются для изготовления талисманов.

При изображении обязательно используются рога, борода и длинные волосы (космы), да посох. Несмотря на огромную силу, Велес был богом мирной жизни, призывавший брать меч в руки лишь для защиты семьи и родины.

Велес — мудрый покровитель

Велес не является воином, несмотря на огромную силу, данную ему природой он был покровителем мира. Древний Бог покровитель:

- Скота и диких животных он также помогал пастухам и охотникам.

- Хранитель Нави и душ умерших предков он также оберегал мудрость и знания, помогал перейти душам умерших в загробный мир согласно их заслугам при жизни, являлся судьей умерших.

- Испытатель людей на веру и силу.

- Волшебник обладающей огромной силой, покровитель всего неопознанного и сверхъестественного.

- Покровитель торговли и закона.

- Податель земных богатств и удачи. Помимо главного образа скотьего бога описан в легендах как бог удачи.

- Покровитель жрецов, боянов (сказителей), шаманов и всех людей тянущихся к знаниям.

Сила Велеса напрямую связана с природными циклами. Все имеет свое начало и конец, как и жизнь. Бог магии Велес может запускать различные циклы и создавать сильные иллюзии.