История изучения коляды

Изучение коляды начато было в 1830-х годах Снегирёвым с мифологической точки зрения, которая со всеми своими крайностями выразилась в трудах О. Ф. Миллера и Афанасьева. Применение светил небесных к домохозяину и его семье О. Ф. Миллер объяснял древним верованием славян в существование самостоятельной семьи небесной, златоверхие теремы — символизацией небесных пространств, освещенных солнцем, быстрое развитие младенца Христа — исполински развивающимися силами природы и т. д. В позднейшем и наиболее обширном труде А. А. Потебни («Объяснения малорусских и сродных песен», т. II, Варшава, 1887) мифологическая сторона колядок и щедровок сильно ограничена и многому дано объяснение с точки зрения бытового и литературного заимствования. В 1874 г появился 1-й том «Исторических песен малорусского народа с объяснениями», Вл. Б. Антоновича и М. Драгоманова (Киев), где многочисленные К. и щедривки внесены в отдел исторических песен века дружинного и княжеских; исходя из представления о колядках, как о древнейших славословиях героям и князьям, издатели пытались открыть в отдельных песнях воспоминания о том или другом лице летописи. Костомаров, в обширной рецензии на этот сборник («Вестник Европы» 1874 г, № 12), признал, что общие черты древнего дружинного и княжеского быта вошли в К. не по воспоминаниям об отдельных исторических лицах, а потому, что черты эти были вообще присущи нравам народа, складу его жизни, условиям его общественного строя, его нравственным воззрениям и поэтическому вкусу. Наконец, с точки зрения теории заимствования поверий, обрядов и песен взглянул на колядки А. Н. Веселовский («Разыскания в области русского духовного стиха», VII, 1883), который, отводя широкое место греко-римским влияниям, высказал предположение, что «вместе с проповедью христианства могли переселяться не только церковные, но и народные обряды, удержавшиеся случайно под сенью церкви и прикрытием христианского святого, а с обрядом переселялись и сопровождавшие его песни — оригиналы наших щедривок, как тем же путем могли заходить и оригиналы рождественских песен». Особенно много доказательств представил А. Н. Веселовский в подтверждение мысли, что внешняя обрядность, и прежде всего маски и ряженье, представляет наследие римского обихода, которое переносилось с места на место сначала греко-римскими мимами, а затем их последователями и подражателями, всякого рода шпильманами, глумцами и скоморохами.

Соответствия у европейских народов

Соответствия восточно-славянским колядкам встречаются в фольклоре всех других славянских да и многих других европейских народов. Особенно близки и по сюжетам и по форме к славянским колядкам румынские, называемые colinda, ср. чешское и словацкое название песен — koleda, словинское kolednica, coleda, сербское — koleda, kolenda, албанское — kolĕndŭ. Считается что, перечисленные названия песен восходят к названию греко-римского праздника нового года — calendae. Название новолетия у многих народов было перенесено на праздник рождения христианского бога (болгарское — колада, коляда, коленде, французское — tsalenda, chalendes, charandes, провансальское — calendas) или на канун этого праздника (русское, украинское, белорусское — коляда). Подробное сличение новогодних и святочных празднеств новоевропейских народов с праздниками греко-римскими обнаруживает не только сходство названий, но и совпадение отдельных моментов обрядов, увеселений и пр. Разбираясь в сложном комплексе святочных обрядов и песен новоевропейских, в частности восточно-славянских, этнографы и фольклористы вскрывают элементы, восходящие у многих народов к явлениям традиционной аграрной магии и местных культов, элементы, заимствованные из греко-римской культуры как в эпоху дохристианскую, так и позднее, в причудливом сочетании «языческого» и христианского.

Колядки аграрные и церковные

Яркими выражениями так называемой продуцирующей первобытной аграрной магии, правда при этом часто уже не осознаваемой современным крестьянством, являются многочисленные обряды, долженствующие изображением сытости и довольства вызвать урожай, приплод, счастливый брак и богатство.

Христианская церковь очень сильно боролась с подобными остатками язычества как путем прямых запрещений, так и конкуренцией, то есть организацией своих торжеств и церемоний или вкладыванием христианского смысла в истолкование традиционных народных обрядов. В VI в., при Юстиниане, празднование январских календ было перенесено церковью на весь святочный цикл от рождества 25 декабря по крещение 6 января. Это обстоятельство должно было сильно содействовать смешению обрядов разных циклов, а также сопровождающих обряды песен. Новогодние обряды, гадания и песни, вызывающие урожай, с праздника нового года стали все больше переноситься как на рождественский сочельник, так и на крещенский вечер. Отсюда уже отсутствие строгого деления рождественских святочных колядок и новогодних «щедривок» на Украине, первоначально различавшихся и по содержанию, и по форме (типические размеры украинских колядок — 10-сложный стих с делением на два пятисложных полустишия, а «щедривок» — 8-сложный стих с четырёхсложным полустишием). Указанные явления в области истории смешения культов и обрядов сказались во всей полноте на истории развития обрядовых песен-колядок и родственных им щедривок.

Церковно-христианские моменты в содержании и бытовании естественно первоначально должны были преобладать в песнях рождественских, а не новогодних. Христианские колядки в значительной мере питались церковными источниками, приближаясь и в напевах (напр. в Румынии и Украине) к церковным псалмам, распеваясь церковными братствами, напоминающими средневековые рождественские организации (calendae, calandsgilden, fratres calendarum).

Как отмечалась Коляда в последнее столетие

За последние сто лет правила практически не менялись. Если Коляда отмечалась, то так: в сочельник принято было не есть, ждать вечера, появления первой звезды. Как только ее видели, на стол выставляются блюда, среди которых обязательной оставалась кутья и узвар из сухофруктов, мясные и сдобные вкусности.

В рождество, 7 января, люди направлялись в гости к крестникам, чтобы поздравить их, подарить им сувениры. Вечером наряженная в праздничные костюмы молодежь шла петь колядки. Важно, что один человек в группе обязательно должен был быть в костюме козы.

Хозяева слушали песни, смотрели на танцы, благодарили и в ответ раздавали вкусную еду (печенье, кексы, тортики, колбасу – что есть). Не пустить колядующих решались не многие, так как это дурная примета.

В городах Коляда проходила более цивилизованно. Обычно организовывалась веселая праздничная программа в центре, проводилась ярмарка, во времена балов богатые горожане съезжались, чтобы потанцевать и отметить праздник в каком-нибудь шикарном особняке. Надо сказать, что после принятия христианства церковь старалась запретить обычаи колядования, поклонение языческим богам, по дворам все чаще ходили священнослужители и верующие, рассказывающие о рождении Христа. Но традиции искоренить не удалось, во многих деревнях и городках Коляда отмечалась и отмечается по старинному сценарию.

Обряд колядования на Руси

В процессе колядования ряженые делились на небольшие группы — ватаги: подростки с подростками, дети с детьми, парни с парнями и так далее. Короче говоря, кому как удобнее и желаннее.

В дом они обычно не заходили, а прежде чем начать петь песени-колядушки спрашивали разрешения у хозяев. Мол, «можно Коляду покликать?». Если хозяева двора давали добро, то колядовшики начинали свое театрализованное представление.

Как правило пели песни, адресованные хозяевам двора. Причем песни хвалебные, иногда даже через чур хвалебные. Играли на различных инструментах, плясали, пели обрядовые песенки-пожелания.

После всего этого, ряженых следовало щедро угостить. В противном случае, песенка из хвалебной превращалась в такую:

Кто не даст пирога — мы корову за рога!

Кто не даст нам яиц — мы тому разгоним птиц!

Не дадите хлеба — стащим с печки деда!

Не дадите лапку — стащим с печки бабку!

Но, на самом деле, с колядующим не принято было ссориться. Чаще всего их щедро одаривали и они уходили к следующему двору.

В зависимости от территории, ряженых называли по-разному, однако одно название весьма “говорящее” – непростые гости. Почему непростые? Все очень просто, считалось, что ряженые – это своего рода представители иного мира, души предков. Именно поэтому, когда они ходили по дворам, встретить ряженых нужно было хорошо, хорошо угостить. В противном случае они могли накликать неприятности на жадных хозяев.

Подношение даров колядникам – итог обряда. И направлен он не столько на благополучие колядующих, сколько на призыв неких внешних сил, духов, если хотите, которые помогут в исполнении пожеланий, воспетых в колядке. Наши предки верили в мир духов, в то, что есть некие невоплощенные души (тех кто жил когда-то или тех, кто будет жить). И еда, которой одаривали колядников – это, своего рода, жертва невоплощенным духам (или душам). По сути, колядование – это призыв неких помощников из тонкого мира.

Коляда в других странах

Так, в Болгарии Колядой называют Рождество. Ходят под Рождество, славя Христа — коледа́ри, под Новый год (Васильев вечер) — василичáри; на Украине колядуют члены церковных братств, иногда со старостой во главе, испросив благословение священника, захватив церковный колокольчик и имея в виду выколядованное обратить на какую-нибудь благочестивую цель, щедруют же преимущественно дети, редко молодые женщины и парни; в Румынии под Рождество один состав певцов (юноши и отцы семейств, люди от 18 до 45 лет), под Новый год — другой (дети и юноши от 7 до 18 лет).

Когда отмечают Коляду

Так как праздник тесно связан с плавающим астрономическим явлением, то он не имеет четкой даты. Скорее некую формулу, по которой его вычисляют. Но все это относительно. Давайте разберемся с датами.

Начнем с солнцестояния и преддверия Коляды — Карачуна. Эти два дня тесно связаны друг с другом. Один — логическое продолжение другого (и я настоятельно советую прочесть статью про День Карачуна). По сути своей, Карачун — начало Коляды, и плюс ко всему — зимнее солнцестояние, от него отсчет и идет.

Смотрим дату солнцестояния (в 2019 году — это 22-е декабря). От него отсчитываем несколько дней:

- до полнолуния (если оно рядом, через пару тройку дней, то Коляда придется именно на этот день и будет называться «Сильной Колядой»;

- до любого удобного дня (тут важно помнить, что Коляда имеет свою праздничную неделю, до и после самого события, и вот по этой святой неделе, его можно аккуратно сдвигать, на удобное время (без фанатизма, конечно).

Но это в идеале, я даже не уверена, что сейчас пользуются этой формулой. В наши дни праздник вычисляют проще — три дня после Карачуна. То есть (для 2019 года) 22+3=25.

В любом случае, важно одно: даты с 21-е по 25-е декабря — овеяны магической силой. Это даты разрыва Колеса Года, это время, когда формируется новая Явь, новый мир, если хотите. По сему, и отношение к ним особое.

Как празднуют Коляду

Как уже выше упоминалось, Коляда — это праздник имеющий свои святые недели — Святки. Примечательно то, что сам праздник не являлся святочным, в отличии от дня до него и дней после.

Кстати, о Святках. Помимо Зимних, есть еще и Летние. Так называемая Русальная неделя. Подробнее тут.

Главным атрибутом празднования Коляды являлся огонь и его зажжение. Похожие обряды мы можем увидеть у многих народов (у тех же германцев, например). Это символизирует возрождение солнца и то, начало нового солнечного цикла.

Также, неотъемлемая часть славянского праздника Коляды — обряд колядования. Я не буду ничего о нем писать в этой статье, дабы не перегружать ее. Но вы можете прочитать о колядовании в соответствующей статье блога.

Обряды на Коляду

Но, помимо колядования было еще несколько традиционных славянских обрядов.

- Обход дворов с «солнышком»;

- Пение обрядовых песен «колядок»;

- «Кормление мороза» (забавный обычай, который по сути своей является откупом). В ходе этого обычая старший в семье выглядывал в окно, звал Мороз и предлагал ему какую-нибудь вкусняшку (чаще всего ложку киселя или кутьи). А потом перечислял злаки, которые в новом году мороз не должен был «побить»;

- Гоняли «балду» – толстый обрубок бревна. Его поджигали и против движения солнца гоняли вокруг деревни. Если удавалось прокатить балду вокруг деревни и вернуть обратно в костер так, чтобы огонь не погас, то деревню в новом году ждало благополучие. Иногда, чтобы бревно точно не погасло, его умасливали или «кормили маслом»: в первом случае просто поливали маслом, а во втором, в бревне выдалбливали отверстие, в которое забивали паклю, пропитанную воском и маслом.

- Настоянной на углях ночного костра водой поили детей, домашнюю живность и всячески употребляли в быту.

- Считалось, что на второй день праздника нельзя пировать дома. Поэтому все ходили друг к другу в гости.

- Устраивали прыжки через костер – «Огненные чистилища». Прыгали как по одному, так и парами. Примечателен обычай так называемого «Огненного заклята» – клятвы на огне. Для закрепления этой клятвы нужно было взяться за руки, и перепрыгнуть костер не разжимая рук.

- Еще один интересный обычай на Коляду — преломление хлеба. «С кем хлеб преломил, — то тебе и брат».

В общем и целом, Коляда веселый, коллективный праздник. Да, славянские обычаи и традиции почти канули в Лету, но Коляда все еще остался с нами.

На этой ноте я попрощаюсь с вами, друзья. Еще увидимся =)

Как готовились и праздновали Коляду раньше

К Коляде готовились заранее и уделяли этому большое внимание. Хозяйки стряпали, стараясь приготовить как можно больше вкусных блюд. Оладушки, пироги, мясо в разных видах, каши, запеканки – все самое интересное. Женщины делали генеральную уборку, стараясь, чтобы все сияло, словно солнечные лучи. Все члены семьи посещали баню, в которой как следует мылись и парились. Также шили и мастерили разные наряды для колядования.

Когда наступал день празднования, начиналось торжество, и шло оно по определенному сценарию.

Люди шли к храмам (в то время языческим), где проводили обряды жертвоприношения. Древние сказания говорят, что славяне разукрашивали лица, надевали маски и наряды, и в таком виде восхваляли богов. Выбирался главный, называемый колдуном, который проводил жертвоприношение. Обычно это был глава семьи. В жертву приносили домашнее животное или птицу, чья кровь разбрызгивалась для отпугивания злых духов. Молодежь пела колядки и гадала.

В старину празднование Коляды отмечалось шумно. Молодежь собиралась для хождения по домам в большие, веселые компании. Несли на шесте солнце, символ праздника, а после прихода христианства солнце было заменено на звезду (символ рождения Иисуса). Толпа стучала в ведра палками и ложками, громко кричала на разный лад, кто-то подражал блеянию козы, кто-то мычал как корова, кто-то лаял как собака.

Когда основная часть была закончена, люди приступали к праздничной трапезе. Ели мясо жертвенных животных, пили из общей чаши. После плотного обеда начинались «игрища», наступала пора песен, танцев, веселья. На второй день, взяв с собой пироги, люди шли колядовать. Первыми выступали всегда дети, потом девушки, а уж потом взрослые женщины и мужчины.

Объединение обряда с Рождеством

В 988 году после Крещения Руси проповедники христианской веры, столкнувшись с этой полюбившейся народной традицией, решили найти некий компромисс. С тех самых пор языческие колядки заменили на песни, которые основывались на традициях христианства. Но все же во многих колядках языческие мотивы не были полностью вытеснены, а просто соединились с христианскими обычаями и ценностями. Теперь во многих песнях начали воспевать Иисуса, Богородицу и почитаемых святых. Сам же языческий праздник Коляды объединился с Рождеством.

После Крещения Руси языческий праздник Коляды объединился с Рождеством Христовым

С того времени и появилась традиция петь колядки на Рождество Христово. Сейчас колядующие поют как древние, языческие, так и более новые, христианские. В основном у колядок нет определенных авторов, это все народное творчество. И хотя с литературной точки зрения они зачастую не совсем грамотны, зато искренни, добры и наделены смыслом.

Стоит отметить, что священники просят различать церковные колядки и народные. В церковных поется о рождении и восхвалении Иисуса, а в народных поют о небесных светилах, явлениях природы, урожае, домашних заботах, а также встречаются и шутливые истории. Самыми популярными колядками являются те, где повествуется о важном и великом событии – рождении Христа, а также прославляются главные лица той радостной и волшебной ночи.

Колядовать принято на Святки, Рождество и Новый год. Колядующие ходят по домам, распевая различные песни с пожеланиями, за что получают деньги от хозяев или угощения: печенье, пирожки, баранки и так далее. А девушки на выданье раньше угощали пришедших парней мясными пирогами.

Колядовать любят как взрослые, так и дети

Люди верили, что если гостей-колядовщиков обидеть или не наградить, то впереди весь год хозяев ждут сплошные неприятности. Считалось, что дары обладают магическим действием, а Святки предопределяют грядущий год. Поэтому ряженые гости в своих колядках желали радушным хозяевам здоровья, счастья, хорошего урожая и прочих благ. Люди верили, что чем больше гостей постучится в дом — тем удачнее будет следующий год.

Колядовать можно в повседневной одежде или «ряжеными». Раньше колядующие надевали маски и костюмы, чтобы перевоплотиться в различных персонажей: животных, купцов, старцев, нечистую силу из фольклора и так далее. Чтобы рассмешить или устрашить хозяев, зачастую колядующие разукрашивали свои лица, к примеру, свеклой или сажей. Также для полного образа брали с собой реквизит: трости, метлы, косы, кочергу и прочее. Даже в наше время можно встретить ряженых колядующих, что весьма прибавляет колорита данному действу.

Колядуют как в повседневной одежде, так и «ряжеными»

Кстати, обряд колядования известен не только на Руси, но и в Европе. До наших дней дошли церковные наставления эпохи Средневековья, где была описана эта традиция и все ее правила. Что касается России, то текст колядок менялся на протяжении всей истории, но все же во многих сохранились элементы древних текстов. Хотя появились и более современные, где в основном поют пожелания хозяевам дома, а также призыв одарить колядующих угощением или же финансово.

Поговорки и приметы

Пришла Коляда накануне Рождества. Солнце поворачивает на лето, а зима — на мороз. Как ни зноби мороз, а праздничек весёлый теплее печки пригреет. На святой рубаха хоть плохонька, да беленька; к рождеству хоть сурова, да нова. Лапти плести (в этот день) — родится (ребёнок) кривой; шить на рождество — уродится слепой. На рождество Христово метель — пчёлы хорошо роиться будут. На рождество опока (иней) — урожай на хлеб; небо звездисто — урожай на горох. Если на рождество путь хорош — к урожаю гречи. Пять раз в году солнце играет: на Рождество, Богоявленье, Благовещение, Светлое воскресение, Иоанново рождение. Тёмные святки — молочные коровы; светлые святки — ноские куры. «Коляда приехала на сивых конях, а коням трэба сина (сена)» (белорус.) (так объясняют обычай класть сено под скатерть на праздничном столе). «Коляда вельми варовитая» (полесье). Колядовщиков на порог сажают, чтобы куры неслись. На коляды ночью трещит, а днём плющит. Пришли колядки — блины да оладки. Колядки — хозяйские порядки.

Белорусские традиции

Колядовать начинали вечером накануне Рождества: на обеденный стол клали сено и деньги, которые лежали до Щедреца — 1 (14) января, чтобы то и другое в будущем году не переводилось. В этот день постились до вечера, и только с первой звездой садились за стол, на котором среди других постных блюд должны обязательно быть кутья и взвар (своеобразный компот). В вечер же перед новым годом кутья подавалась с сытою — водой, подслащённой мёдом. Еда была обильной, мясной: блины с верещакой, жареная колбаса и пр. Взвар обычно делался из сушёных яблок и груш.

В первый день Рождества ходили в гости в семьи своих крестников — носили им подарки. Вечером молодежь, а часто и дети ходили по хатам, распевая колядки. Все это со смехом, с шутками. Надевали вывернутый кожух, козью маску — и такую «козу» водили, прося у хозяев, «чтобы нашей козе да подарили решето овса, поверх колбаса, решето гречки на варенички». Дареную еду складывали в мешок. Кроме «козы» водили «медведя», «кобылку». На Полесье ходили колядовать со звездой из прутьев, надев её на шест. Звезду обтягивали белой материей, в середине горела свеча. Так делалось в память о звезде, которая зажглась во время рождения Христа.

Колядующих везде встречали радушно, это было залогом того, что будущий год станет удачлив. Белорусских колядок много, найдется отдельно и для хозяина, и для хозяйки, и для детей.

Бегла свинка от Максимка,

Отражены коляды и в поговорках. «На коляды ночью трещит, а днем плющит». «Пришли колядки — блины да оладки». «Колядки — хозяйские порядки».

Не дуй, не вей, метелица.

Не завевай дороженек,

Я к мамке иду, веночки вью.

От мамки пойду, венок разовью.

Цветок упадет, слеза проплывет.

А где венок — там ручеек.

На коляды показывали кукольные представления театра-батлейки.

На Щедрец выбирали самую пригожую девушку — щодру, украшали её венком, лентами, и во главе с ней ходили по селу, девушки пели щедровки — те же колядки, но обращенные к хозяевам, величального характера, с припевом-рефреном «щедрый вечер, добрый вечер».

Хозяева не скупились: одаривали деньгами, пирогами, домашней колбасой (ведь к этому времени и кабан был заколот). Верилось, что будущий год воздаст сторицей.

Святочные народные песни Колядки широко распространены у украинцев, в меньшей мере у белорусов, у русских встречаются реже и то большей частью на севере в виде так называемого «виноградья», то есть в виде величальных песен с традиционным припевом: «виноградье, красно-зелено мое» (колядки у русских по-видимому вытеснены вследствие особо сильной борьбы с ними церкви и правительства). Соответствия восточно-славянским колядкам встречаются в фольклоре всех других славянских да и многих других европейских народов. Особенно близки и по сюжетам и по форме к славянским колядкам: румынские, называемые colinda, ср.-чешское и словацкое название песен — koleda, словинское kolednica, coleda, сербское — koleda, kolenda, албанское — kolĕndŭ. Считается что, перечисленные названия песен восходят к названию греко-римского праздника нового года — calendae. Название новолетия у многих народов было перенесено на праздник рождения христианского бога (болгарское — колада, коляда, коленде, французское — tsalenda, chalendes, charandes, провансальское — calendas) или на канун этого праздника (русское, украинское, белорусское — коляда). Подробное сличение новогодних и святочных празднеств новоевропейских народов с праздниками греко-римскими обнаруживает не только сходство названий, но и совпадение отдельных моментов обрядов, увеселений и пр. Разбираясь в сложном комплексе святочных обрядов и песен новоевропейских, в частности восточно-славянских, этнографы и фольклористы вскрывают элементы, восходящие у многих народов к явлениям традиционной аграрной магии и местных культов, элементы, заимствованные из греко-римской культуры как в эпоху дохристианскую, так и позднее, в причудливом сочетании «языческого» и христианского.

Сюжетные мотивы

Обстоятельный анализ образов украинских (наиболее разнообразных и многочисленных) колядок произвёл А. А. Потебня. Связи с балканскими колядками (румынскими, греческими, сербскими) установил Александр Николаевич Веселовский.

Очень многие колядки и щедривки, в полном соответствии с первоначальным аграрно-магическим смыслом новогодних и святочных обрядов, имеют своим назначением в «величании» хозяина и членов его семьи при помощи словесных образов вызвать представления об урожае, богатстве, приплоде и браке. Поэтическое слово, как во многих других случаях в фольклоре, выполняет ту же магическую функцию, как и сопровождаемый им обряд (см. «Заговоры», «Гадания»). Ввиду многовековой давности колядок и щедривок в земледельческой крестьянской среде большинство образов связано с хозяйственными заботами крестьянства, берется из хозяйственного обихода и природы деревни. Однако в соответствии с магической функцией песни, исполнители её стремятся к созданию образов, идеализирующих реальную бытовую жизнь крестьянина. Стремясь, например, в песне выразить пожелание богатства или заклинание его, крестьянские певцы, естественно, не довольствуются описанием привычного деревенского быта, а рисуют картины роскошной жизни вышестоящих социальных групп: князей, бояр, купцов. При этом надо предполагать, что здесь мы имеем дело не только с поэтической идеализацией крестьянскими поэтами мужицкого быта, а и с воспроизведением по традиции песен или отдельных образов, созданных в поэтическом творчестве самих господствовавших классов, подобно тому, как в крестьянской свадебной обрядности мы также встречаемся и с поэтической творческой идеализацией и с заимствованиями напр. из боярского быта и боярской поэзии. Во многих колядках несомненно сохраняются образы и картины княжеско-дружинного и боярско-феодального строя. Наконец примитивные аграрно-магические, исторические и реально-бытовые элементы переплетены с чертами церковного песенного и легендарного творчества в его народной переработке. Здесь находим и мотивы библейских и апокрифических сказаний (картины рождества Христа, поклонения волхвов, странствия Христа, элементы апокрифических рассказов о крестном древе и его целебных свойствах, апокрифический рассказ о проклятии Христом и Богородицей осины и терна и т. д.). Во многих колядках видно явное приспособление христианских легенд и мифов к потребностям аграрной магии. В одной, распространенной во многих вариантах колядок, рассказывается, «как сам милый господь волики гонит, пречистая дева есточки носит, а святый Петро за плугом ходит». Эта колядка, подобно тому, как это часто наблюдается в заговорах, вводит в эпическую часть образы богов и святых, чтобы придать ещё большую магическую силу поэтической формуле. В иных случаях удается, при сравнительном анализе вариантов, с полной очевидностью вскрыть постепенность церковно-христианских напластований на первичные традиционно-поэтические образы. Во многих колядках рассказывается о посещении хозяина святыми гостями, от которых зависит и дальнейшее счастье и благополучие человека; в других вариантах «гостейки» лишены христианских одежд: это — солнце, месяц и дождь, доставляющие радость и природе и людям. Солнце, месяц и дождик часто вступают друг с другом в спор, кто из них выше (важнее) других; и спор разрешается в пользу дождя, самого желанного гостя для земледельца:

Сонечко говорит: «Нет як над мене:

Як я освечу горы, долины,

Церкви, костелы и вси престолы».

Ясен мисячок: «Нет як над мене:

Як я освичу темну ночейку,

Возрадуются гости в дорози,

Гости в дорози, волойки в стози».

Дробен дожджейко: «Нет як над мене:

Як я перейду три разы на ярь,

Три разы на ярь мисяца мая,

Возрадуются жита, пшеници,

Жита, пшеници и вси ярници».

Развитие эпической части в колядках способствовало легкому проникновению в них мотивов из других самых разнообразных фольклорных жанров: эпических песен, в частности былин, сказок, духовных стихов, заговоров, загадок, лирических, свадебных и других обрядовых песен. Это создает особое значение материала колядок для этнографических исследований.

Колядование во времена язычества

В славянской мифологии коляда — это воплощение новогоднего цикла. Традиция колядования появилась во времена язычества, а сами колядки являлись одной из важных составляющих фольклора. В те времена их пели лишь в день зимнего солнцестояния. Исходя из легенд тех времен, люди верили, что в самую долгую ночь в году страшное и злое славянское божество по имени Карачун съедал Солнце. Чтобы защитить небесное светило от злых сил, наши предки выполняли различные магическо-защитные обычаи, ставшие основоположниками всенародно любимого праздника Коляды. Поэтому колядовщики и ходят с посохом, на конце которого закреплена звезда, символизирующая небесное светило.

Наши предки верили, что в самую долгую ночь в году страшное и злое славянское божество по имени Карачун съедал Солнце

И после того, как восходит первая звезда на небе, колядующие заходят во двор, зовут хозяина дома и его семью, воспевая им песни о небесных светилах: звездах, солнце и луне. Кстати, принято считать, что именно такие песни и были первыми колядками у язычников. А своим названием они обязаны богине неба по имени Коляда, которая им Божича родила. А вот немецкий ученый Герхард Миллер, описывавший историю русского народа, сделал Коляду мужчиной, так как ходила молва, что жил когда-то один болван Коляда, которого многие принимали за божество. Поэтому некоторые источники поговаривают, что от него и пошли колядки.

Одним из главных пунктов святок было ряженье: люди надевали звериные маски, костюмы, тулупы, причем шерстью наружу. Устраивали громкие гуляния, песни и танцы в домах и на улицах. Колядующих всегда встречали гостеприимно, так как это являлось залогом того, что весь предстоящий год будет богат на удачу и урожай.

Время исполнения

Время исполнения обряда колядования могло совершаться в одной и той же местности многократно в течение предрождественского поста и святок. У зап. славян начинали колядовать ещё в дни адвентных святых (см. Адвент); у юж. славян — чаще всего со дня св. Игната. Но наиболее типичным у всех славян было святочное колядование: первые три дня Рождества (Сочельник, Рождество, день св. Стефана), канун и первый день Нового года, канун Крещения. В Словакии среди зимних колядных обходов различались: mikulašské (совершаемые в день св. Николая), štedrovečerni (в Рождественский сочельник), štĕpánské (на св. Стефана), novoročni (на Новый год), trikrálové (на Крещение). В большинстве областей Украины колядовали первые три дня Рождества, в з.-укр. сёлах — с Рождественского сочельника, а щедравали накануне Нового года и в день св. Василия (см. Щедрование).

В масштабах суточного времени взрослые колядники начинали обходы в вечернее и ночное время. У юж. славян считалось, что колядовать можно только с полуночи до восхода солнца, так как именно в это время по улицам бегают вампиры, караконджулы и др. вредоносные святочные духи, которых якобы можно отогнать колядными песнями. В ряде мест фиксировался прямой запрет колядовать после рассвета: нельзя, чтобы восход солнца застал колядников в пути. По свидетельствам из вост. Польши, следовало начинать колядование после захода солнца, в сумерки, поздним вечером, в полночь, колядовать в течение всей ночи. Ночное время колядования, как наиболее традиционное упоминается и в текстах колядных песен. Вместе с тем, широко распространена о.-слав. практика утреннего колядования, имеющего ряд типологических отличий от ночных обходов: ранним утром ходили по домам дети или взрослые не ряженые поздравители (называемые колядниками, щедровальниками, полазниками, посевальниками и т. п.), которые совершали определенные ритуально-магические действия, сопровождая их краткими песенками или благопожелательными и поздравительными приговорами.

- Святки

- Колядование

- Колядки

- Ряженье

- Святочные гадания

- Заваливание

- Кутья

- Щедрый вечер

- Цари Коледы

- Йоль

- Сатурналии

- Perchten

Исторические данные

Приуроченность колядования ко времени зимнего солнцеворота, совпавшего с важнейшей датой христианского календаря Рождества Христова, определила особую значимость обряда в народном календаре. По з.-слав. историческим данным, уже с XV в. церковь предпринимала усилия не только запретить бесовские колядные обходы, но и взять их под свой контроль, т. е. придать колядованию новое идеологическое содержание. В чешских и польских церковных поучениях XV—XVI вв. осуждается языческий обычай колядовать в Рождественский сочельник, когда простые люди толпами ходят всю ночь и, подражая голосам животных, громко кричат, себя и других вводя во грех, и одобряется новый церковный обычай: накануне Рождества и за неделю до него в Чехии и Моравии ходят по домам колядовать ксендзы и церковные служки с пением латинских церковных песен; часто встречаются также призывы к верующим различать греховное и непристойное колядование (надевание масок, шумное поведение) и благочестивый обход по домам священнослужителей, которых тоже надлежало одаривать, а не захлопывать перед ними дверей. В пол. литературе XVI века с осуждением описывается народный обычай волочиться всю ночь по улицам накануне Рождества с громкими криками, водить с собой тура, носить волчью шкуру, забрасывать камнями двери тех домов, где хозяева плохо одаривали колядников. Преследование народных обычаев святочного колядования, называемых в церковных источниках дьявольской, сатанинской игрой, продолжалось вплоть до XIX в.

Колядование в наши дни

С одной стороны, если смотреть глобально, то традиции колядования в России канули в Лету. Чего греха таить, я тут недавно с одним знакомым разговорилась:

– Сейчас редко колядуют, – говорю.

– Ну, да. Традиция такая на Святки. Старая.

– Что за традиция?

Тут я начинаю слегка удивляться.

– Как? Ну, раньше народ переодевался в разные наряды, ходили по домам, пели песни, за это им давали разные угощения. В основном, конечно, в деревнях.

И тут он мне выдает фразу, после которой я аж растерялась:

– Так это ж Хеллоуин.

С другой стороны, сейчас набирает обороты течение родноверов. Люди возвращаются к забытым, славянским, традициям. Возрождают обряды. Так что, не все забыто, не все потеряно.

И, конечно же, обряд колядования на Руси (такой, каким он когда-то был) можно увидеть на различных театрализованных мероприятиях.

Ну вот, на этой все же оптимистичной ноте я буду с вами прощаться друзья. Скоро увидемся =)

P. S. Все ж таки влеплю сюда галерею фото колядования. Для наглядности.

Кто такой Коляда

Раз уж речь зашла о древнеславянской мифологии, давайте разбираться.

- Коляда — солнечный бог. Бог мира, дружбы и пиршеств, повелитель перемен в жизни людей.

- Он пришел в этот мир в 7-ом тысячелетии до нашей эры, чтобы спасти человечество от духовного вырождения.

- Подарил людям первый календарь (календарь — Коляды Дар) и свои мудрые наставления.

Изображали Коляду по-разному:

- иногда в образе младенца (символично — солнце-младенец);

- а иногда в образе взрослого юноши/мужчины, часто с мечом в руке. Клинок этого меча опущен вниз, что символизирует мудрость и ее сохранение. Коляда — мирный бог.

Коляду наши предки представляли прекрасным младенцем, которого захватила в плен злая ведьма Зима. Согласно поверьям, она превращает его в волчонка (ср. синонимы «волка» — «лютый» с праславянским названием самого сурового месяца зимы: февраль — лютый). Люди верили, что только тогда, когда будет снята с него волчья (иногда и других животных) шкура и сожжена на огне (весеннее тепло), Коляда явится во всем блеске своей красоты.

У этого бога много имен: сербских, латинских, славянских, персидских и прочих – Каледа, Колодий, Calenda, Калёнда, Кадм. А этимология имени различна. Ученые всегда много споили на этот счет:

- от слова «колед» (вокруг идущий),

- или «коледа» (круговые яства),

- возможно, от слова «коло» (колесо),

- также зажженный пень – «колода»,

- от латинского «calendae» в значении «первый день месяца».

Кутья пришла из языческих обрядов

Из язычества к нам пришла и кутья – традиционная поминальная каша из белого зерна (пшеница, позже – рис), сваренная на воде, подслащенной медом, которую в народе прозвали сыт. А в православное время эту кашу ели в сочельник, так и не придумав соответствующей христианской символики. Раньше на столе оставляли лишние приборы с горсточкой кутьи. Это было сделано для того, чтобы умершие в уходящем году смогли отведать этой каши.

Поэтому перед подачей кутьи хозяин дома распахивал дверь, приглашая души умерших. А наутро семья гадала – отведали духи кашу или нет. Если кутью подъели, значит умершие довольны и все будет хорошо в грядущем году, а если нет, то не миновать беды. Однако, учитывая, что в домах зачастую водились мыши, то проблем с поеданием оставленной каши «духами» не было. Со временем данный обычай немного изменился. В XIX-XX веках наши предки полагали, что кормить необходимо каждого святочного гостя, ведь с ним может прийти и Божия Благодать.

Кутья – неотъемлемый атребут в Рождественский Сочельник

На Святках существовал обычай поминать не просто духов предков, а именно жен-рожениц. Кстати, культ Рода и Рожениц, которые были главными божествами древних славян, можно увидеть и сейчас на вышивках северной части России. По ошибке этот старый обычай соединили с христианскими реалиями, поэтому еще много веков деревенские женщины с верой в сердце шли во второй день Рождества в церковь, чтобы поклониться Пресвятой Богородице и сложить принесенные пироги около ее икон. Данное действие поначалу вызывало недоумение у иерархов, а затем и вовсе переросло в недовольство.

Колядование после Крещения Руси

Это стоило того, чтобы выделить в отдельный пункт статьи. Дело в том, что после Крещения Руси, традиционные славянские обряды начали запрещать, как греховные. Это коснулось и Коляды, и всех традиции с ним связанных (в том числе и ряжения): запрет на колядование и поклонение Коляде ввели в 1684 году.

Однако, любимый народный праздник продолжал жить. Но трансформации подвергся:

- колядки и само празднование перенесли на другие даты (ближе к нашему Рождеству, то есть на январь);

- обычай рядиться и от души веселиться стал нечистым (поэтому после колядования необходимо было «смыть» с себя грех);

Стоит отметить, что образа нечисти примеряли на себя, как правило, мужчины (и то не всегда по своей воле). Так как обряд ряжения считается греховным, а уж образы нечисти и самой смерти тем более, никому не хотелось лишний раз навлекать на себя неприятности.

- колядовщики стали вести себя тише и не так развязно;

- «язычников» даже не пускали во двор, а уж на порог и подавно;

- конечно, изменились тексты некоторых песенок-колядок.

И самое важное отличие. Если раньше народ славил Коляду, то теперь люди ходили по дворам и славили Христа. Появился так называемый «вертеп» (двух- или трехъярусный ящик). Его теперь тоже носили колядовшики с собой, разыгрывая сценки из жизни Христа и Святых.

В отличии от язычников, «христославные» колядовщики не рядились, ходили по дворам не с солнышком-символом Коляды, а с Вифлеемской звездой, что символизировало поклонение волхвов Младенцу Христу и сопровождалось пением рождественских колядок и тропаря Рождества.

Таких «христославных» колядовщиков, наоборот, привечали и щедро одаривали.

В целом, праздник не сильно изменился внешне, он плавно трансформировался в другой.

Украинские традиции

В украинских колядках языческий элемент проявляется в запевах с Авсеня, с восхода солнца, и, быть может, всего сильнее в колядовании с козой. Под козой здесь, вероятно, подразумевается какое-то мифическое существо. Обход с козой представляет остаток верования, оставившего многочисленные следы и в Западной Европе и состоявшего, по толкованию Маннгардта, в том, что душа нивы (сеножати и растения вообще) есть козло- или козообразное существо (как и Фавн, Сильван), преследуемое жнецами и скрывающееся в последний не сжатый сноп. С течением времени в обряд с козой могли проникнуть и др. элементы, не имеющие отношения к древнему язычеству. В самих песнях отчасти проявляется разграничение элементов христианского и языческого. Рождественские песни в узком смысле называются колядками, они приютились под сень церкви, поются в Румынии на лад священных песен, на Украине членами церковных братств — черта́, напоминающая колядные общества средневековой Европы (см. Каланды). К чествованию же языческого новолетия, прикрывшегося именами христианских святых — Василия (1 января) и Мелании (31 декабря), приурочены другие песни, которые называются щедровками (укр. ) и представляют свой особый размер, стиль, определенный древней обрядностью, гаданиями о «щедром», богатом годе. Вне пределов Белоруссии и Украины термин «щедровка» известен на юге России, в приграничных с Украиной регионах. Кое-где различаются и самые исполнители обряда, смотря по его языческому или христианскому источнику.

Начинает Колядки Овсень (Оусень), который уступает место Зиме. Кроме Овсеня, выступают ряженые — коза со свитой из зверей, которые подпевают. Животные представляют собой родовых тотемных животных. Также в свиту могут входить духи. Ряженых всегда встречают приветливо, ибо в них являются Духи Предков, которые пришли пожелать добра.

Колядовщики

Половозрастной состав исполнителей обряда представлен в разных вариантах колядования достаточно многообразно: колядовать ходили либо отдельно взрослые и дети, мужчины и женщины, либо смешанные группы, но более традиционным (для балкано-карпатского региона) и ритуально значимым считалось участие в обряде мужской колядной дружины. В неё могли входить мужчины и старики, но чаще это были взрослые неженатые парни. Вся группа состояла из нескольких участников (от 5— 6 человек до 10 — 15), каждый из которых выполнял определенную обрядовую роль. Возглавлял группу старший по возрасту женатый мужчина, опытный колядник, хорошо знавший обычаи колядования и фольклорный репертуар (укр. карпат. берёза, атаман; серб, домаћин, дедац, старешина; болг. станеник, цар). Атрибутом предводителя группы часто был колядный посох, украшенная трость, палка с колокольчиком или обрядовое деревце, ветка с насаженным на ней яблоком и т. п. Основу группы составляли певцы и благопожелатели, среди которых иногда тоже распределялись роли починальника, запевалы и песельников, подхватников. В составе колядующих могли быть также музыканты (укр. музыка, скрипник, тримбитарь; болг. свирач) и плясуны. Кроме того, назначался ответственный за сбор колядных даров (в.-слав. мехоноша). В болг. колядных дружинах их было несколько: один собирал и носил только хлебные изделия, другой — мясные продукты, третий — всё остальное, полученное в дар.

За пределами балкано-карпатской зоны признаки такой четкой организации колядников выглядели более размытыми. В бел. и ю.-рус. традициях чаще всего отмечалось лишь наличие поводыря и мехоноши. В среднерус. областях колядники обычно ходили беспорядочной толпой. Согласно ю.-слав. поверьям, колядником мог стать любой житель села мужского пола, кроме тех, кто страдал физическими недостатками (хромоногие, горбатые, одноглазые) или психическими расстройствами; избегали принимать в колядные дружины также незаконнорожденных, сирот и тех, у кого в недавнее время умер кто-нибудь в доме.

Участники таких колядных групп, которые не включали в свой состав ряженых, ходили по домам в праздничной одежде, украшенной специальными букетиками (колядными китками), на шапки надевали венки, сделанные из вечнозелёных растений и бумажных цветов. Наряду с этим широко распространен был обычай колядовать, приняв вид ряженых. Некоторые признаки ряженья отмечались в наряде предводителя немаскированной колядной дружины: он надевал вывернутый мехом наружу кожух, обвешивал его стручками красного перца, в одежде других колядников можно было заметить элементы свадебного наряда. Различия между немаскированными участниками и колядными группами, включавшими ряженых персонажей, проявляются как в характере ритуального и игрового поведения тех и других, а также в особенностях организации внутри коллектива исполнителей (см. Водить), так и в их названиях: первые чаще именовались колядниками, а вторые обозначениями соответствующих персонажей ряженья, например, рус. окрутники, кудесники, кикиморы, болг. старки, джамалари, серб. алосници, лесники, чароjичари, словац. babki, Lucki, Mikulaše, пол. dziady, turonie, kozy и т. п. (см. Ряженье).

Признак наличия или отсутствия в группе колядников ряженых лежит в основе разграничения восточного и западного типов болгарского колядования. Так, в.-болг. коладници ходили на святки не ряжеными, с венками и украшениями из печёной кукурузы на шляпах, с кизиловыми палками в руках, на которые они нанизывали собранные по домам калачи. В вариантах з.-болг. обряда, совершаемого в период с Нового года до Крещения или всю первую неделю Нового года, по селу ходили ряженые, называемые джамалари, камилари (т. е. погонщики верблюдов) или старците, среди которых выделялась центральная пара — старец и баба: наряженный в мохнатый кожух старец сопровождал и охранял бабу, которую пытались похитить другие участники обхода (см. Верблюд).

Момент одаривания

Заключительным этапом колядных обходов был общий сбор участников (у гуцулов Закарпатья он назывался розколєда), на котором делились между всеми собранные дары или устраивалась совместная трапеза. Болгарские колядники ещё до этого момента собирались возле общесельского колодца (чешмы) или в центре села и играли коледарско хоро.

Особое место гаданий

«Раз в крещенский вечерок Девушки гадали: За ворота башмачок, Сняв с ноги, бросали».Так писал русский поэт и переводчик В. А. Жуковский в своем стихотворении «Светлана».

Гадали незамужние девушки, обычно накануне Рождества Христова вплоть до 14 января. В старину верили, что это период самый лучший для того, чтобы узнать свою судьбу, увидеть будущего жениха.

Ритуалов было много, и каждый по-своему интересен. Например, девица выходила во двор и кидала сапог через забор. Если тот упал носком к дому, то о свадьбе в новом году можно было не мечтать. А вот если носком в другую сторону, тут уж надо было понять, куда же сапог указывает, откуда придет будущий жених. Да, сапог должен был быть обязательно с левой ноги.

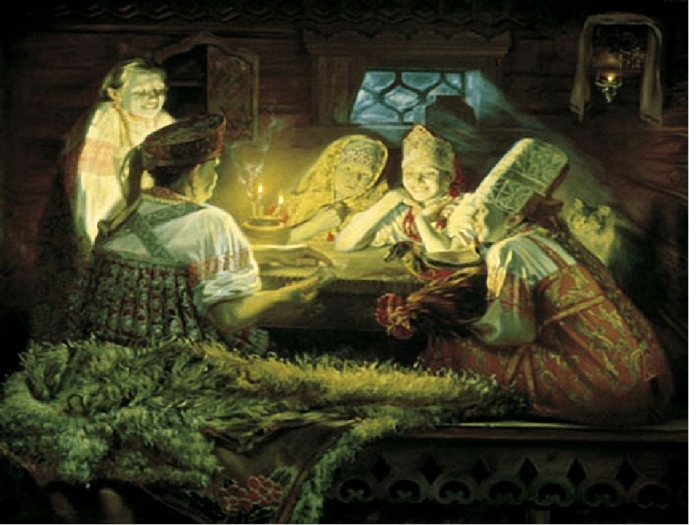

Ю. Сергеев.Иллюстрация к поеме Василия Жуковского «Светлана».

Особенно популярно было гадание на кольцах. В этом случае собиралась целая компания девиц. Решето наполнялось крупой, в него же клади серебряное, золотое, металлическое и украшенное камнем колечко. Все тщательно перемешивалось, и девушки начинали черпать ладошками из решета. Попалось серебряное колечко – жених будет из простых, золотое – жди, свататься будет купец, кольцо с камнем – боярин возьмет замуж, металлическое – увы, жених будет бедным. В самом худшем положении оказывались девицы, зачерпнувшие только крупу: в этом году замужества у них не предвиделось.

Скорое замужество пророчили две иголки, намазанные жиром и опущенные в воду. Но только в том случае, если они не тонули. О судьбе можно было спросить и у полена. Девица вытаскивала его с закрытыми глазами и потом рассматривала. Кривое, шероховатое полено означало некрасивого мужа, и наоборот.

Магические действия

Иначе организованы те варианты колядования, в которых главной целью обряда оказывались магические действия, а исполнение песенных и приговорных текстов — сопутствующим элементом. Например, колядники ходят по домам, чтобы совершить ритуал разбрасывания зёрен (посевание, посевальники), обливания водой домочадцев или выметания углов дома, раздачи хозяевам обрядовых веток на счастье, высекания множества искр из тлеющих в очаге поленьев (см. Полазник), и при этом сопровождают эти действия специальными приговорами или песнями. Промежуточное положение между этими типами занимают святочные обходы, целью которых является обношение по домам ритуального предмета (в качестве особого магического или символического знака) с одновременным исполнением обрядовых или религиозных текстов. Например, колядники носят с собой украшенное деревце или ветку (ю.-слав.); камень или кусок железа (словац. kolédovani s ocel’ou); изображение «змеи» (пол., словац.); рождественскую звезду (о.-слав.); фигурку Христа в колыбели (пол. силез. chodzenie s kolebka); волокут за собой плуг (з.-укр.) и т. п. (см. Звезда рождественская, Вертеп).

Кто такие ряженые?

Основным атрибутом колядок являлось ряжение и пение особых песенок, они так и называются — колядки.

Начнем с ряжения. Это древний (его упоминания есть в 12 веке) славянский обряд, характеризующийся переодеваниями, раскрашиванием лиц (например, сажей) и другими способами изменения внешнего вида. Чаще всего люди примеряли на себя образа:

- нечистой силы (ведьмы, русалки и т.п.);

- очень часто животных: (медведя, козы, журавля и прочие);

- различных существ: (бабу, смерть, покойника);

- а так же образа барина, еврея, цыгана и прочие.

Общий смысл обряда сводился к тому, чтобы выглядеть необычно, чудно, а лучше всего жутковато. Поэтому и примеряли на себя разные личины, а потом отыгрывали сценки, свойственные выбранным персонажам.

Ряжение — это серьезный обряд, к нему готовились заранее: делали костюмы и маски. Очень важно было, чтобы костюм был выполнен своими руками (особенно маска) и из природных материалов. Чаще всего использовали:

- бересту;

- кусочки дерюжки;

- кусочки меха и мочалки;

- и так далее, на что хватит фантазии.

Шикарным ходом было украсить свой костюм рогами или зубастой пастью, а лучше и тем и другим. В итоге должно получиться нечто непонятное: и не человек, и не зверь, и не демон с перекрестка. Но такова задумка.

Я уже не раз говорила о том, что Святки — мистическая пора. Наши предки верили, что в это время грань между миром живых и миром духов настолько истончается, что при желании эту границу легко можно пересечь. Вот, всякие духи (и не только добрые) в наш мир и заходят.

Для того, чтобы напугать нечисть и остаться неузнанными, и придумывали такие необычные костюмы и прятали лица. Обратите внимание, что вечера, когда ряженые ходили по деревне имели говорящее название – «Страшные вечера».

Очень важный момент: за счет того, что человек во время ряжения оставался неузнанным (под личиной), то он мог вести себя достаточно раскрепощенно (без фанатизма, конечно). Поэтому и позволялось ряженым многое: высмеивать барина, например, или другие события. Ряженые играют сценки, а остальным всем весело. Это, вроде как, один из способов очиститься перед другим важным святочным обрядом — гаданием.