Новый год в России немыслим без традиционного сказочного тандема — Деда Мороза и Снегурочки.

Новый год у нас в стране традиционно ассоциируется с Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой. И несмотря на то, что эти персонажи сказочные, отсутствие некой логики в их родственных связах не может не удивлять. Налицо исчезновение одного связующего звена – детей Деда Мороза и родителей Снегурочки. Кто они? Давайте разбираться.

Есть персонажи и образы, любимые нами с раннего детства. Они приходят в нашу жизнь вместе со сказками родителей, из фильмов и мультиков. Некоторые остаются в сердце на всю жизнь, другие – уходят.

Новый год – любимый праздник людей в нашей стране, от мала до велика. Образы Деда Мороза и Снегурочки – доброго зимнего волшебника и его внучки – главные символы приходящего торжества. В детстве мы уверены, что подарки под ёлкой появляются именно благодаря доброму дедушке.

Мои родители долгое время сохраняли тайну праздничного чуда, каждый год прося соседа оставлять подарок у входной двери. Мама и папа говорили, что у Деда Мороза нет времени каждому ребенку класть презент под ёлку. Меня устраивало объяснение, потому что я получал то, что хотел, остальное – детали. В начальной школе я перестал верить в новогодние чудеса, но когда в очередной раз получал подарок под дверь, каждый раз сомневался. А вдруг, и правда, волшебство?.. Однажды папа захотел доказать, что Новый год действительно приносит небольшую частичку доброй магии, он сказал «раз Дед Мороз ненастоящий, напиши письмо и кинь в окно, с 31 на 1 проверишь, получит волшебник послание». Я получил подарок, описанный в письме. Правда, годами позже узнал: мама с балкона показывала папе, в какой сугроб упала бумажка с каракулями.

Классе в 5 мы от школы поехали в Великий Устюг – вотчину Деда Мороза, и там всё встало на места, вот символ Нового Года, он существует, он сидит передо мной, но ощущение чуда открытия не пережило. Зато появилась благодарность папе и маме за искреннее желание продлить чувство новогоднего волшебства. Так в моей жизни появился и пропал Дед Мороз.

Но откуда взялся этот образ?

Примерное время чтения: 3 минуты

Гнев Велеса. Какие боги были прообразами Деда Мороза и Снегурочки

/ АиФ

Велес – под горой

Хотя многие считают Деда Мороза и Снегурочку новыми персонажами, легенды о них слагали еще древние славяне. А праздник 30 января (по старому стилю) до принятия христианства был одним из популярнейших. В этот день наши предки прославляли Мороза, который был зимним воплощением могущественного бога Велеса.

Культ Велеса наряду с культом Перуна – древнейший. Перун – главный в пантеоне, это бог-громовержец. Велес – антагонист Перуна, олицетворение сил холода, порой и «злого духа», но также богатства, благополучия, даже – сказителей и поэзии.

В древнем Киеве идол Перуна стоял на горе, а Велеса – под горой. Интересно, что и после принятия христианства на Руси в Х веке, в Ростове идол Велеса еще в XI веке располагался на Чудском конце города, об этом сказано в житии Авраамия Ростовского: «Чудской конец поклонялся идолу камену Велесу».

В Великом Новгороде есть церковь, стоящая на Волосовой улице, существует мнение, что именно на этом месте было капище Велеса. Сохранились капища Велеса в Волосовском районе Ленинградской области.

В христианскую эпоху Велес благодаря звуковой близости имен слился со святым Власием, покровителем скота.

Изначально Дед Мороз – зимняя ипостась Велеса – являлся довольно злым персонажем, его гневом пугали маленьких детей. Ждать подарков от Велеса-Мороза было не принято, наоборот, славяне сами приносили дары, чтобы его задобрить, попросить защиты от несчастий и бед.

Кроме того, в день празднования вспоминали поверья, связанные с божеством.

Мать Снегурочки

По представлениям древних славян Мороз выступает мужем Царицы Снега, дочери властителей подземного мира. А Снегурка – дочь Мороза и Снежной царицы. Это полностью отрицает миф о том, что Снегурочка – внучка Деда Мороза. Особую популярность имело сказание о том, как Снегурка полюбила простого человека, и потому, когда пришла Весна, не улетела на Север, а растаяла. В этих сказках находит отражение миф, повествующий о природных духах, погибающих при смене сезонов. Культ Деда Мороза представлен в традициях всех славян.

Со временем Дед Мороз трансформировался в доброго волшебника, хозяина зимнего леса, который дарит подарки.

Ну а 30 января подарки не дарят, однако этот день служит напоминанием о том, что время не стоит на месте.

Постоянная спутница Деда Мороза, вечная внучка, Снегурочка еще более загадочный персонаж русского фольклора, чем сам Дед Мороз. Откуда взялась эта снежная девушка — в статье «Рамблера».

Снегурочка или Снежевиночка появляется в народных сказках как девочка, которую вылепили из снега бездетные старик и старуха. Ласковая и умная девочка весной становится грустной, а летом после уговоров приемной матери отправляется в лес с подружками. Там Снегурочка прыгает через костер и тает, превращаясь в облако.

Впрочем, есть и более темная версия сказки, где те самые подруги убивают Снегурочку из-за зависти к ее красоте, после чего следует чудесное воскрешение.

Продолжение истории после рекламы

Понятно, что в сказке — упрощенной форме мифа — Снегурочка выступает как типичное умирающее и воскресающее божество, символ перехода от зимы к лету, так как для наших предков весна и осень были всего лишь межсезоньем, а не отдельным временем года.

Такую трактовку использовал и Александр Островский в своей пьесе «Снегурочка», где героиня — дочь Мороза и Весны, и ее смерть воспринимается как необходимая жертва для наступления лета.

Еще одна героиня, которая причудливо объединяет и Снегурочку, и Масленицу — это Кострома. Сезонный ритуальный персонаж представлялся в образе юной девушки в белом одеянии с дубовой веткой в руках. Она участвовала в обряде проводов весны, который сопровождали песни и хороводы, а иногда и подношения.

Кульминацией становились похороны Костромы, когда изготавливали куклу из соломы, наряжали ее в сарафан, а потом сжигали, топили или разрывали на части и закапывали в поле, чтобы обеспечить урожайность пашни.

Кострома, таким образом, была и символом смены зимы и лета, и примитивной богиней плодородия.

Долгое время Снегурочка существовала сама по себе и лишь на рубеже XIX и XX веков стала иногда сопровождать Деда Мороза. Внучкой ее назначили уже позже, чтобы как-то подчеркнуть статус всеобщего дедушки Мороза. Кстати, сначала Снегурочку изображали как маленькую девочку, посредницу в отношениях Мороза и детей. И только после Великой Отечественной войны Снегурочка повзрослела, ее стали играть студентки или выпускницы.

Впрочем, есть и совсем мрачные домыслы об истинном происхождении Снегурочки, хотя серьезными фольклористами эта теория пока не подтверждается.

Языческие ритуалы не обходились без жертвоприношений, в особых случаях — человеческих. Для наших предков зима была суровым испытанием, временем холода и тьмы. Чтобы заручиться милостью зимних богов, вроде того же Мороза, иногда в лес отправляли и живых девочек и девушек — как бы в дар повелителю зимы. Обратно девушки уже не возвращались. А уже после Снегурочка стала коллективным образом этих жертв.

«Кавказ Пост» разбирался с биографией главных новогодних волшебников.

Елка далеко не единственный обязательный атрибут Нового года. Ни один праздник не обходится без доброго Дедушки Мороза и его внучки Снегурочки, которые приносят новогодние подарки и поздравляют детвору и взрослых. Однако история появления сказочных персонажей для многих остается тайной.

На самом деле, возраст доброго сказочного дедушки давно перевалил за 1000 лет. Историки и специалисты по фольклору давно спорят, откуда появился Дед Мороз. В каждой стране свое мнение. Некоторые народы считают Деда Мороза потомком гномов, другие уверены, что его предки – бродячие жонглеры из средневековья, третьи считают его прообразом святого Николая Чудотворца.

В России Дед Мороз – это потомок духа холода Морока. Существует версия, по которой слово «мороз» как раз и произошло как раз от имени древнеславянского духа. Изначально Морок был злым существом. Славяне представляли его седым стариком, ходившим по лесам в льняной рубахе и в лаптях, и превращавшим в лед все на своем пути.

Если путника угораздило встретиться с Мороком – он превращался в ледяное изваяние. С тех времен и пошли выражения «упасть в обморок» и «заморочить голову».

Но с течением времени образ этого персонажа менялся. Славяне считали, что если зима будет снежной и холодной, то летом обязательно будет много урожая и стали «задабривать» дух холода, оставляя угощения на крыльце или на окне. Изменился и образ волшебника: рубаха и лапти сменились на длинную шубу и шапку. Но, несмотря на то, что дедушка оделся потеплее и стал явно миролюбивее, современным детям он вряд ли понравился бы: его по-прежнему изображали свирепым косматым стариком.

Позже на Руси стали представлять его старцем, который вручал подарки послушным детям, а нерадивых воспитывал палкой. Иногда он не занимался «воспитательной деятельностью», а просто рассказывал ребятишкам страшные сказки. Впрочем, с течением времени он отказался и от страшилок. Однако в традиционном образе главный персонаж новогоднего торжества появился только в 1840 году в рассказе «Мороз Иванович», написанном Владимиром Одоевским.

С приходом советской власти у дедушки начались «служебные неприятности». В 20-е была развернута антирелигиозная компания, запретившая Рождество, Деда Мороза, елку и другие «религиозные предрассудки и суеверия». Сам праздник и его атрибуты были причислены к «старорежимным» вредным веяниям, способствующим одурманиванию народных масс.

Немногие знают, что новую жизнь во всеми любимый праздник вдохнул в 1935 году Иосиф Сталин.

Именно тогда декретом вождя всех народов был утвержден новогодний праздник и его новые атрибуты. Был призыв силами государственных либо детских учреждений организовывать новогоднее празднование, а на городских площадях рекомендовали наряжать ели. После обидных «репрессий» получил «реабилитацию» и Дед Мороз – его тоже восстановили в правах, но только через два года. А 1 января 1937 года Кремлевскую елку посетил уже вполне современный Дед Мороз.

С тех пор в главном новогоднем сказочнике никто не сомневался. Дед Мороз даже активно помогал в годы Великой Отечественной войны.

Например, новогодняя открытка, изданная в 1942 году, показывает Деда Мороза изгоняющим фашистских захватчиков, а в 1944 году на новогодней открытке его изобразили со «сталинской» трубкой, держащего в руках мешок с оружием.

Зато проследить, когда у Деда Мороза в качестве спутницы появилась его внучка Снегурочка, сейчас гораздо сложнее. Вместе с Дедом Морозом она может творить чудеса и исполнять самые сокровенные желания. В народном фольклоре этот образ иногда выступает самостоятельно. В сказке, знакомой нам с детства, сделанная из снега Снегурочка, тает, прыгнув вслед за подругами через костер на празднике Ивана Купалы. Позже на основе этого сюжета Александр Островский написал пьесу «Снегурочка».

Но нельзя не заметить, что Снегурочка – это исключительно русское явление. Ни у одного заморского персонажа, символизирующего приход нового года, такой спутницы нет. Только голландский Синтерклаас прибывает к ребятам вместе с вымазанным сажей маленьким Черным Питом.

Так что наш Дед Мороз явно счастливчик.

Примерное время чтения: 5 минут

От злого старика до доброго волшебника. История Деда Мороза в России

Таким Дедушка был не всегда. АиФ

Оказывается, таким он был не всегда: несколько столетий назад Мороз носил плащ, имел всего по три пальца на руках, а неугодных ему детей бил посохом. SPB.AIF.RU проследил за тем, как менялся образ Деда Мороза на Руси от древних славян до наших времен.

Злой дух зимы

Никто не знает точно, где и когда появился на свет Дед Мороз. Первые упоминания о старце, который вызывает сильные морозы, замечены у восточных славян. Изначально волшебника называли не Дедом Морозом, а Мороком – именем бога холода и зимы. Существует версия, по которой слово «мороз» впоследствии произошло как раз от имени древнеславянского духа. Морок был злым существом. Славяне представляли его сгорбленным растрепанным стариком, который ходил по лесам в льняной рубахе и в лаптях. Все на своем пути он покрывал снегом или превращал в лед – деревья, реки, землю. Славяне верили, что при встрече с Мороком человек превратится в ледяное изваяние, поэтому очень боялись злого духа. С тех времен и пошли выражения «упасть в обморок» и «заморочить голову».

Позже наши предки научились использовать духа зимы в своих целях. Славяне считали: если зима будет снежной и холодной, то летом обязательно будет много урожая. Они стали приманивать бога холода, в Святки и Чистый четверг зазывая его к себе блинами или кутьей. Еду для духа оставляли на крыльце или на окне. Наутро еда исчезала, а на Рождество или Святки ударяли морозы, да такие сильные, что снег под гонами буквально трещал. Отсюда и появились более ласковые имена для бога зимы – Трескунец и Студенец. Изменился и образ волшебника.

Рубаха и лапти сменились на длинную шубу и шапку. Посох прародителя Деда Мороза был украшен головой быка – символом плодородия и счастья. На руках Трескунца были теплые трехпалые перчатки: считалось, что у всех божеств меньше пальцев, чем у человека. Несмотря на то, что такой Дед Мороз стал добрее, современным детям он вряд ли понравился бы: Студенца по-прежнему изображали свирепым косматым стариком.

Мороз Иванович

После Крещения Руси Студенец был забыт, а на смену так никто и не пришел. Дед Мороз возродился лишь в XIX веке в образе Николая Чудотворца, или Николая Угодника. Этот святой был избран для образа доброго старца с подарками для детей, поскольку еще при жизни он много помогал людям и был очень щедрым. При императоре Александре II образ святого Николая впервые был связан с Новым Годом и Рождеством. Николай Угодник ходил по домам и дарил детям подарки, но самой ребятне этот образ так и не стал близок, и в конце XIX века на смену святому пришел привычный для нас Дед Мороз.

Он был одет в длинную шубу синего или красного цвета с мехом, шапку и валенки. Весь наряд волшебника был расписан узорами. На посохе же вместо головы быка появился наконечник в форме звезды. В то время Дед Мороз жил в большом ледяном дворце и спал на перинах из снега. Где находился дом старца – никто не знал. Неизвестны были и родители волшебника, но, по русской традиции, старших нужно называть по имени-

отчеству. С легкой руки писателя Владимира Одоевского Дед Мороз стал Морозом Ивановичем. Новый образ пришелся по душе и детям, и взрослым, а вот расположение Деда Мороза тогда нужно было еще заслужить. Детям, которые хороши вели себя весь год, Дедушка дарил сладости – конфеты, леденцы и пряники. Лентяи и неряхи получали в качестве подарки сосульку, а плохие и злые дети, которые кривлялись и дразнили Деда Мороза – посохом по лбу.

Советский Мороз – добрый волшебник

После революции Дед Мороз подвергся гонениям. Вернулся волшебник лишь в канун 1936 года, да не один, а с внучкой Снегурочкой. После очередного возрождения Дед Мороз снова стал еще добрее. Теперь он начал дарить подарки всем детям, взамен на рассказанное стихотворение или песенку. Посох из орудия для тумаков превратился в волшебное приспособление, с помощью которого Дед Мороз стал зажигать новогоднюю елками разноцветными огнями.

В конце 80-х годов дед Мороз поселился в своей резиденции в Архангельске, а в конце 90-х переехал в Великий Устюг, где и живет по сей день. Дети со всей России в течение года пишут доброму волшебнику письма, рассказывая, что они хотят получить в подарок на Новый Год. Дед Мороз исполняет желания всех ребят без исключения, принося им в подарок не просто игрушки или угощения, а настоящую сказку и волшебство.

В Сети можно прочитать, что у Деда Мороза много «родственников». Открытые источники повествуют, что он – собирательный образ персонажей славянской мифологии, воплотивший в себе черты множества духов зимы, а затем «подобревший». Называют имена: Морок, Морозко, Карачун, Трескун, Студенец, просто Мороз и другие. Кто-то из упомянутых правит холодными ветрами, кто-то умерщвляет ледяным дыханием все живое. Откуда на самом деле взялся Дедушка Мороз, корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказала историк, культуролог, фольклорист, кандидат филологических наук, до 2017 года профессор УНИК Александра Баркова.

Откуда взялся Дед Мороз

— Из всех упомянутых мистических персонажей фольклорный, по-настоящему народный – только Мороз. В сказке его имя – Морозко. Остальные прозвища – поздняя выдумка, относящаяся к ХХ и ХХI векам. Понятие «Карачун» сложное. Это название периода и блюда. В дни зимнего солнцестояния славяне ждали приход нового светила и ожидали «в гости» души умерших предков, поэтому и ставили им «угощение» — каравай, — начала исследователь.

Профессор упомянула, что в околонаучной литературе Карачуна называют божеством, и отождествляют его со славянским Чергобогом. А так называемый Чернобог – выдумка, новодел, придуманный неоязычниками.

— Ссылки на берестяные грамоты в этом плане несостоятельны. Они на 90 процентов содержат хозяйственные записи и на 10 – бытовые. Священная традиция передавалась устно, — объяснила исследователь.

Баркова рассказала, что у древних славян зима всегда ассоциировалась со смертью. По ее словам, Карачуном у славян могли называть и злого духа, и агонию, и внезапную смерть. Несомненно, ассоциативно он, действительно, был связан с зимой и морозами.

— Что касается Ледичей, Снежичей и прочих: Александр Афанасьев в середине ХIХ века написал три тома «Поэтических воззрений славян на природу». Он был хорошим сочинителем, но как ученый допускал много вольностей. Фольклорные факты смешаны со сказками, придуманными им же. «Старик Мороз», который ходит по деревням – образ, созданный по большей части Афанасьевым, но нечто похожее у славян все-таки было, историческая основа у него есть, — заявила спикер.

Научный работник рассказала, что Мороза «угощали», когда оставляли кутью душам умерших, или хотели умилостивить, чтобы на улице стало теплее: чашку овсяного киселя ставили на крышу и просили не губить посевы.

Зачем Дедушке шапка

Культуролог пояснила, что в восприятии славян Мороз выглядел так, как сегодня мы воображаем Дедушку Мороза: это старик в нарядном тулупе и с посохом. У него густая борода, а на голове шапка. По словам эксперта, шапка, а вернее то, что под ней – главное в образе волшебника, это – величайшая сакральная тайна.

— У русского народа в старину бытовало поверье. В сильный мороз надо по именам назвать 12 лысых людей, которые тебе знакомы. Тогда лютая стужа смягчится, станет тепло. Считалось, что мороз «пересаживается» на лысины, стоит его попросить: «Пересядься!» Сам же он всегда в шапке, — пояснила исследовательница.

— В мифологии Мороз выступает в образе лысого старца. На его макушке нет седых всклокоченных волос. Если он снимет шапку, наступит конец света, новое оледенение. Мир вернется в состояние вечного холода и льда, — добавила эксперт.

Что насчет Снегурочки

— Что касается Снегурочки, внучки, вылепленной из снега бездетными стариками – эта история не такая уж и безобидная. Они задержали часть зимы и «мира мертвых» среди живых. Изначально было ясно, что хорошим такая история не закончится. Русский драматург Александр Островский прекрасно отразил в своей пьесе опасения людей относительно существа из мира умерших – Снегурочки: «Она не такая как кажется не потому, что плохая. Она просто принадлежит к иному миру, несет в себе смерть и от нее следует освободиться!»

«Добрым», по словам Барковой, Мороз стал в тридцатые годы XX века. Даже древний злой карапуз Крампус, спутник Санта Клауса, который приходил под Рождество к непослушным европейским деткам, в это время исчезает из изустного творчества и пропадает с поздравительных открыток.

Фольклорист предположила, что злые персонажи уходят в прошлое, потому что повседневная жизнь стала безопаснее, чем у наших предков. Страх детям был нужен как стимулирующий фактор, «тренировка», чтобы достойно встретить опасности и выжить. Сегодня этой необходимости нет. Мир становится гуманным, поэтому Дед Мороз и Снегурочка добрые, а Санту сопровождают веселые олени.

30 января отмечается День Деда Мороза и Снегурочки. В этот день славянский народ праздновал День главного противника Перуна, одну из олицетворений Велеса Мороза. Славянский народ верил, что Мороз выступает мужем Царицы Снега, являющейся дочерью Кощея и Мары. При этом Царица Снега и Мороз имеют дочурку, называемую Снегуркой или Снегурочкой. Многие считают современной очень давнюю сказку о теплых чувствах Снегурочки, возникших по желанию богини любви, великой и могущественной Лели. По легенде Снегурочка отдала свое сердце человеку и отказалась отправиться на Север к приходу Весны. При первых лучах потеплевшего солнца она превратилась в воздушное облако, растаяв, как снег.

ИСТОРИЯ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ

Желанный персонаж Нового года, который приносит подарки – это Дед Мороз. Возраст этого доброго сказочного дедушки превышает 1000 лет, а история появления Деда Мороза вовсе для многих тайна. Точно неизвестно откуда появился Дед Мороз. В каждой стране свое мнение. Некоторые народы считают Деда Мороза потомком гномов, другие уверены, что его предки бродячие жонглеры из средневековья, третьи считают его святым Николаем Чудотворцем.

Первые упоминания о старце, который вызывает сильные морозы, замечены у восточных славян. Изначально волшебника называли не Дедом Морозом, а Мороком – именем бога холода и зимы. Существует версия, по которой слово «мороз» впоследствии произошло как раз от имени древнеславянского духа. Морок был злым существом. Славяне представляли его сгорбленным растрепанным стариком, который ходил по лесам в льняной рубахе и в лаптях. Все на своем пути он покрывал снегом или превращал в лед – деревья, реки, землю. Славяне верили, что при встрече с Мороком человек превратится в ледяное изваяние, поэтому очень боялись злого духа. С тех времен и пошли выражения «упасть в обморок» и «заморочить голову». Позже наши предки научились использовать духа зимы в своих целях. Славяне считали: если зима будет снежной и холодной, то летом обязательно будет много урожая. Они стали приманивать бога холода, в Святки и Чистый четверг зазывая его к себе блинами или кутьей. Еду для духа оставляли на крыльце или на окне. Наутро еда исчезала, а на Рождество или Святки ударяли морозы, да такие сильные, что снег под гонами буквально трещал. Отсюда и появились более ласковые имена для бога зимы – Трескунец и Студенец. Изменился и образ волшебника. Рубаха и лапти сменились на длинную шубу и шапку. Посох прародителя Деда Мороза был украшен головой быка – символом плодородия и счастья. На руках Трескунца были теплые трехпалые перчатки: считалось, что у всех божеств меньше пальцев, чем у человека. Несмотря на то, что такой Дед Мороз стал добрее, современным детям он вряд ли понравился бы: Студенца по-прежнему изображали свирепым косматым стариком.

После Крещения Руси Студенец был забыт, а на смену так никто и не пришел. Дед Мороз возродился лишь в XIX веке в образе Николая Чудотворца, или Николая Угодника. Этот святой был избран для образа доброго старца с подарками для детей, поскольку еще при жизни он много помогал людям и был очень щедрым. Многим помог святитель Николай, но наиболее значимой в истории остаётся легенда о том, как спас Николай трёх сестёр. Узнал о крайней нужде, в которую впала одна и без того бедная семья, и решил помочь, подбросив тайком узелок золота отцу семейства. так, старик смог выдать достойно замуж старшую дочь. Таким же образом устроилась судьба и второй дочери, ей святой угодник подбросил мешочек с золотом в окно. А вот третья дочь с отцом решили узнать, кто же этот праведник, что так бескорыстно помогает их бедной семье. Закрыв в доме все окна и двери, они стали ждать. Николай ходил вокруг дома, но вскоре понял, что не сможет подбросить мешочек с золотом, как делал до этого. Тогда он заметил, что из трубы дома идёт дымок, взобрался на крышу и подкинул в дымоход третий узелок с золотом. Как раз в тот день девушка постирала носки и развесила их над очагом, мешочек и угодил прямиком в один из них. С тех пор на Западе принято на Рождество вывешивать носки над камином в ожидании подарков от Святителя. Другая примечательная история – о том, как Николай Чудотворец тайно награждал детишек сладостями, золотыми орехами, апельсинами к праздникам. Целый мешок приносил святой детям бедняков, но, поскольку он был в плаще и лицо его покрывал монашеский капюшон, а на голове была объёмная шапка, похожая на колпак, никто не мог описать точно его облик. После смерти Николая объявили святым, и он сделался объектом поклонения, почитания всех христиан мира. В Средние века был установлен обычай в Николин день (19 декабря) дарить детям подарки в память о нём.

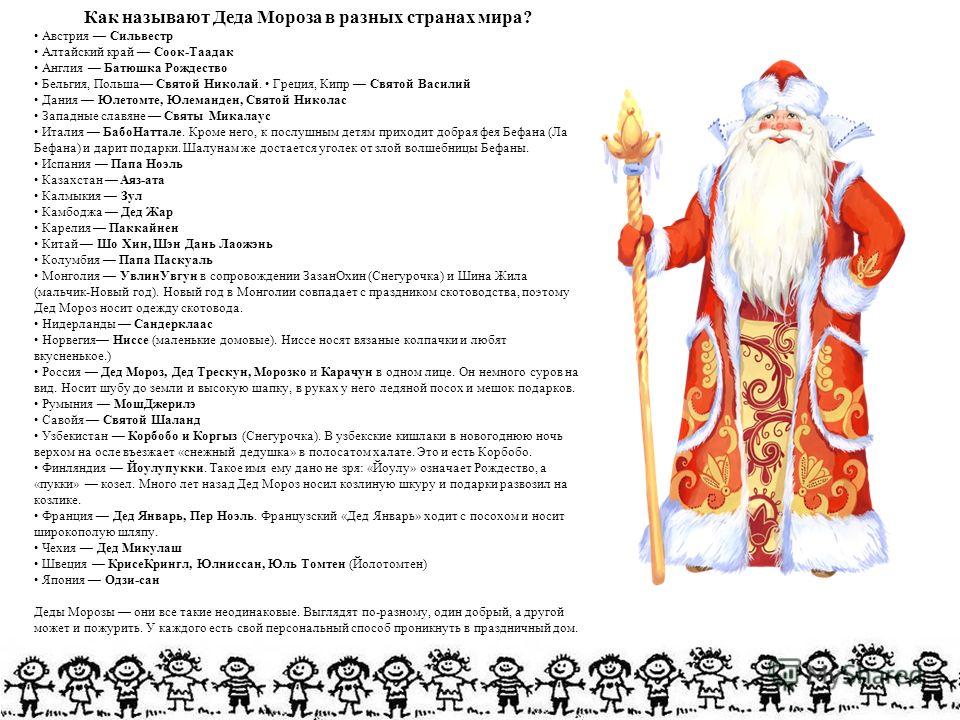

После введения нового календаря Николай стал приходить к детям на Рождество, затем на Новый год. Его называли по-разному: в Англии и Америке – Санта Клаус (в Великобритании – Фазер Крисмас), Пер Ноэль во Франции, Святой Микулаш – в Чехии и Словакии, Ноэль Баба – в Турции. Коллеги Деда Мороза также: Йоулупукки – в Финляндии, Сандер Клаас – в Нидерландах, Василий – на Кипре, Баббо Натале – в Италии, Шань Дань Лаожень – в Китае, Одзисан/Санта О-с – в Японии, Юле Томте – в Дании и Гренландии, Папа Ноэль в Испании, Мош Джарилэ – в Румынии, Юль Темтен – в Швеции, а у нас – Дед Мороз. Объединяет эти разные имена общий дух святого, от которого «произошли» эти деды морозы. Международный костюм Деда Мороза складывался постепенно. Сначала его изображали в плаще, в начале XIX века голландцы рисовали его стройным, с трубкой, прочищающим дымоход, куда он забрасывал подарки. К конце того же века его одели в красную шубу, отороченную мехом. В 1860 году американский художник Томас Найт украсил Деда Мороза бородой, а вскоре англичанин Тенниел создал образ добродушного толстяка.

Основные черты облика Деда Мороза

К созданию образа Снегурочки имели отношение несколько известных художников: В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Н.К. Рерих. Этим мастерам удалось сложить свой, авторский образ сказочной красавицы.

Образ Снегурочки у Виктора Васнецова создан под влиянием сказки Островского. Он получился наиболее романтичным и славянским. Снегурочка Васнецова вышла из леса, она уже готова сделать первый шаг навстречу людям. В последний раз оглядывается она на заснеженный лес, а вдали виднеются огни деревенских окон. Нелегко Снегурочке сделать выбор, но уже в следующий момент шагнёт она навстречу неизвестному. Её наряд вобрал в себя все оттенки снега, леса, неба. Ослепительно-белый снег, сине-зелёная ночь, молодые ёлочки на переднем плане – всё в картине написано с необыкновенной точностью, достоверностью.

Моделью для образа Снегурочки Михаила Врубеля стала актриса Надежда Забела. Распущенные волосы, чуть прикрытые глаза, едва заметная улыбка: видно, что этот образ особенно импонирует художнику. Потрясающе переданная на картине сказочность зимнего леса удалась художнику благодаря использованию синеватых оттенков при написании теней. Снегурочка на фоне еловых ветвей, покрытых пушистым снегом, выглядит хозяйкой, она не боится ни холода, ни темноты.

Образ Снегурочки Николая Рериха создан во время его работы над оформлением новой постановки оперы Римского-Корсакова. Художник образом Снегурочки показал принадлежность этого персонажа к русскому фольклору, старине и традициям. Эта девушка будто вышла из сказки, совершенно другого мира, не похожего на классические русские небылицы. Для того времени образ был просто революционным и многим даже непонятным. Образ напоминает старорусскую икону. Создавая эту работу, художник изучал множество фольклорных произведений, традиций и обрядов. Постановка имела фантастический успех, а элементы одежды героини перешли в моду того времени. Рерих создал новую эпоху и совершенно оригинальный стиль. Костюм девушки расписан загадочными кругами и завитком. Такой орнамент напоминает герб Сибири. Этот образ ни на кого не похож, яркий и запоминающийся. Снегурочка олицетворяет всю Россию в целом.

Костюм Снегурочки вариативен. Она может быть в светлом длинном платье-сарафане с обручем или повязкой на голове, в меховой короткой шубке и шапочке, в коротеньком платье, отороченном мехом. У неё могут быть длинные распущенные волосы либо же одна или две косы. Дед Мороз и Снегурочка – неизменно прекрасные и праздничные, дарят нам каждый год ощущение чуда и сказки. Да, их костюмы претерпели изменения, но ничто не способно изменить нашего тёплого отношения к этим долгожданным дням. Поклонники праздничной символики посчитали, что отечественный Дед Мороз должен иметь Родину. В конце 1998 года его резиденцией объявили город Великий Устюг, который находится в северной части Вологодской области. Живет он там и по сей день. Дети со всей России в течение года пишут доброму волшебнику письма, рассказывая, что они хотят получить в подарок на Новый Год. Дед Мороз исполняет желания всех ребят без исключения, принося им в подарок не просто игрушки или угощения, а настоящую сказку и волшебство. А вот и адрес, по которому каждый может написать письмо нашему Деду Морозу:

162340 Россия, Вологодская обл., г. Великий Устюг, Деду Морозу

Галынский, М.С. Энциклопедия Нового года и Рождества /М.С. Галынский. – М.: ОЛМА-Пресс, 2005. – 412 с.

Донскова, О. Костюмы Деда Мороза и Снегурочки /О. Донскова //Юный художник. 2012. – №12. – С.38-40.

См. также: НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО: электронная коллекция

Римский-Корсаков создает шедевр

Пьесы Островского были очень популярны, но вот эта была почему-то встречена прохладно. Возможно, не стала бы Снегурочка популярной, если бы в 1882 году композитор Николай Римский-Корсаков не создал бы на основе пьесы Островского оперу.

Опера «Снегурочка» имела ошеломляющий успех у публики. Александр Островский писал: Музыка к моей «Снегурочке» удивительная, я ничего не мог никогда себе представить более к ней подходящего и так живо выражающего всю поэзию русского языческого культа и этой сперва снежно-холодной, а потом неудержимо страстной героини сказки«.

С этого момента Снегурочка стала популярной и любимой народом. Более того, ее начали включать в дореволюционные рождественские представления. Правда, там она была не столько самостоятельным персонажем, сколько участницей сценок, взятых из пьесы Островского.

Кто такая Снегурочка?

Что касается Снегурочки, то в славянских обрядах она никогда не упоминалась, но в фольклорных сказах присутствует как минимум с XIX века. Сюжет о старике и старухе, слепивших себе внучку из снега, записан в 1869 году А. Н. Афанасьевым в книге «Поэтические воззрения славян на природу». Хотя у Снегурочки и прослеживаются явные языческие корни и «зимнее» происхождение, к деду Морозу она пока никакого отношения не имеет.

Почти в современном образе Снегурочка появляется в одноименной пьесе А. Н. Островского. Именно там становится ясна и степень ее родства с Дедом Морозом, женой которого является Весна-красна. У Островского Снегурочка – дочь Мороза и Весны, а никакая не внучка. Известность же она приобретает после представления публике Н. А. Римским-Корсаковым одноименной оперы. К концу XIX века Снегурочка становится одной из участниц рождественских утренников и спектаклей.

Появление же Снегурочки, как внучки Деда Мороза и одной из ведущих новогоднего праздника, произошло в 1937 году уже при СССР. Тут, скорее всего, сработал фактор объединения двух одноименных персонажей – из сказки и пьесы. Первоначально Снегурочка представала в образе маленькой девочки и выполняла роль посредника между детьми (ее ровесниками) и Дедом Морозом. И лишь в послевоенные годы она превратилась в девушку, но так и осталась внучкой.

Взрослая девушка с собственной недвижимостью

В отличие от Деда Мороза, судьба Снегурочки еще какое-то время висела на волоске — например, в военный период этот образ из новогодних праздников исчез.

Спасли Снегурочку два известных советских писателя — Лев Кассиль и Сергей Михалков. Именно они писали сценарии кремлевских елок в начале 1950-х годов, и делали внучку Деда Мороза обязательной участницей представлений. Только после этого Снегурочка окончательно «застолбила» себе место подле елки.

Ныне Снегурочка — девушка самостоятельная, и у нее есть собственная резиденция, расположенная в Костроме. Именно в этих краях, в усадьбе Щелыково, драматург Александр Островский и написал пьесу о Снегурочке.

Вообще, взросление этого персонажа к 1990-м годам достигло такой отметки, когда для некоторых мужчин образ Снегурочки стал не счастливым воспоминанием из детства, а сексуальной фантазией. Вряд ли можно подобное считать достижением Снегурочки, но в то же время это доказывает — внучка Деда Мороза из жизни россиян не уходит даже тогда, когда они взрослеют.

Дед Мороз и Снегурочка в наше время

Во времена Советов правительство боролось с предрассудками, связанными с религией. Образы Снегурочки и Деда Мороза стали вне закона, считаясь частью церкви, праздники которой в 1929 году отменили. Ёлки для детей устраивались в тайне, даже Рождество стало в то время рабочим днем.

Деда Мороза и Снегурочку «легализовали» в 1936 году по указу Сталина. Тогда Новый год потерял религиозный оттенок, а ёлки стали символом детства и радости для малышей. Советский волшебник носил мешок, содержащим одинаковые подарки для детей. Со следующего года Деда неизменно стала сопровождать внучка – Снегурочка. Традицию официально нарушали только в 1960-е годы, когда рядом с Морозом во время проведения Кремлевской ёлки вместо снежной спутницы появился космонавт. Снегурочка от года к году была то старше, то моложе, носила косички, могла носить в шапочку или кокошник, её любили звери, она танцевала и пела. С тех пор Дед и внучка стали неотъемлемой частью Нового Года.

Резиденция под Архангельском, упомянутая во вступлении, появилась у Деда лишь в 2006 году, тогда же усадьба зимнего волшебника построили и в столичном парке Кузьминки, а для Снегурочки там же был возведен двухэтажный терем. Для создания фасада дома использовался традиционный «луковичный стиль» архитекторов из Костромы, с вотчины снежной девочки. На втором этаже терема каждый Новый год устраивается выставка детского творчества: картин, скульптур и различных других поделок.

Дед Мороз и Снегурочка стали персонажами многих советских и российских мультфильмов: от самых старых, вроде «Дед Мороз и серый волк» (1937), до сравнительно новых, например, «Нового Деда Мороза» 1998 года выпуска.

Милая, добрая, уникальная

Сопровождающая главного волшебника девушка, которую принято называть его внучкой, уникальна. Как известно, у Деда Мороза в мире существует много аналогов — начиная, разумеется, с Санта-Клауса. У Снегурочки аналогов нет вообще. Миссис Клаус, жена Санты, а также другие волшебницы женского пола из разных стран, не совпадают с нашей Снегурочкой ни по образу, ни по функционалу.

Снегурочка у нас, страшно сказать, теснит Деда Мороза. В последние годы психологи стали рекомендовать родителям и воспитателям детских садов не приглашать к самым маленьким Деда Мороза — дескать, бородатый мужчина с посохом, говорящий басом, может их напугать. А вот Снегурочке дан «зеленый свет» — к милой девушке тянутся даже самые робкие дошколята.

Как появился Дед Мороз

Деду Морозу, оказывается, много веков. В русском фольклоре формирование его черт шло постепенно, а корни процесса уходят к восточным славянам и духу холода Трескуну. Его еще называли Студенец. Сказка «Морозко», экранизацию которой мы привыкли смотреть перед Новым годом, старинная, образ зимнего волшебника оттуда близок знакомому нам. Позднее его стали называть Мороз Иванович, Мороз Ёлкович. В сказаниях упоминается строгость, злость и несговорчивость духа, но его всегда изображали справедливым. Людей со светлой душой и добрыми намерениями Мороз награждал подарками, а злодея обращал в ледышку.

Мешок с подарками стал характерной чертой Деда Мороза в 19 веке, правда, звали персонажа тогда по-другому: Святочный, Рождественский или Ёлочный Дед. Впервые литературный образ персонажа появился у В.Ф. Одоевского в книге «Детские сказки дедушки Иринея» (1840). Там Дедушка отдалился от фольклорного прототипа и стал ближе поп-культурному образу, привычному нам. Однако добрым Дед стал далеко не сразу. Если у Одоевского мастерицу он одаривал, а ленивую даму награждал лишь сосулькой, то у Некрасова в поэме «Мороз Красный нос» и вовсе был злым духом, морозящим кровь в венах, и обращал в лед мозг.

Лишь к концу 19 века Дед Мороз превратился в детской литературе в доброго персонажа. К началу 20 столетия волшебник начал дарить подарки и ёлки малышам, но и тогда детям следовало петь песни и читать стихи, чтобы получить заветную игрушку.

Традиционный наряд Дедушки — длинная красная шуба, доходящая ему до пят, хотя дореволюционное одеяние Мороза было синим или белым. Так подчеркивалось северное происхождение мага и причастность к ледяной стихии и снегу. Однако мы привыкли именно к красному цвету. Шапка Деда Мороза обычно имеет схожий с шубой цвет и полуовальную форму. На руках волшебник носит теплые, как сейчас говорят, винтажные варежки, чтобы не околеть. Посох и подарки в мешке – обязательные атрибуты, без них представить Деда невозможно. Не может же Мороз одаривать детей прямо из карманов. Да и колдовать с посохом, должно быть, легче.

«Правая рука» Деда Мороза

Потом грянула революция, Новый год на добрые два десятка лет перестал вообще быть праздником, признаваемым властями, не говоря уже о Рождестве.

Но когда в 1930-х годах Новый год вернулся, Снегурочка получила место «правой руки» Деда Мороза на детских представлениях. К слову, она уже тогда была посредником между наиболее пугливыми малышами и грозным, но добрым волшебником.

Впервые Дед Мороз и Снегурочка предстали вместе на елке в Московском Доме Союзов на праздновании Нового, 1937 года. Первоначально Снегурочка в сценариях обозначалась как маленькая девочка, но с годами авторы позволят ей «расти», сделав ее в итоге как минимум девушкой на выданье.

Не исключено, что это изменение фактуры было вызвано исключительно практическими соображениями — ведь студентки театральных училищ и начинающие артистки театров справлялись с ролями хозяек детских утренников куда лучше, чем ученицы младших классов.

Происхождение Деда Мороза

В том или ином виде Дед Мороз присутствует во всех европейских странах и во многих азиатских. Это так называемый «рождественский даритель» — персонаж, приносящий подарки детям. В христианской традиции он ассоциировался со Святым Николаем у католиков или Николаем Чудотворцем у православных.

У восточных славян существовал и более древний языческий персонаж – персонифицированная стихийная сила – Мороз. В разных говорах он также известен под именами Студенец, Трескунец и даже Зюзя. Этот белобородый старик упоминается в народных сказках (например, знаменитый «Морозко у А.Н. Афанасьева), а как обрядовый персонаж является участником древнеславянских святочных и пасхальных обычаев.

Впервые же славянский и христианский образы были объединены в полноценного литературного героя в сказке В. Ф. Одоевского «Мороз Иванович». Правда, нарисованный образ выполнял скорее педагогические функции – доброго, но справедливого наставника. Постепенно Мороз Иванович, становясь то Святым Николаусом, то Дедушкой Николаем на рубеже XIX и XX веков эволюционировал и до современного Деда Мороза.

Немного о внучке – Снегурочке

В поп-культуру образ Снегурочки пришел ближе к 19 веку. Тогда Г.П. Данилевский выпустил знаменитый поэтический вариант истории об ожившей ледяной девушке. В отличие от Деда Мороза, образ Снегурочки имеет конкретный год рождения – 1873. Именно тогда вышла одноименная пьеса Островского, а местом появления внучки деда на свет считается имение Щелыково, Костромская область – там писатель и переложил сюжет на собственный лад.

В 1874 году «Снегурочку» напечатали в журнале «Вестник Европы». Оттуда о пьесе узнал знаменитый русский композитор Н.А. Римский-Корсаков, но с первого прочтения не вдохновился. Его не особенно тронула проблематика и драма. Лишь через пять лет композитор перечитал произведение, и то «заиграло новыми красками». Это случилось зимой 1879 года, Римский-Корсаков тогда описал свои ощущения как влюбленность в литературную атмосферу, усиливающаяся по мере продвижения сюжета. Тогда же он почувствовал, что тяготеет к русскому язычеству и обычаям, а идея написать оперу усиливала положительные эмоции. Образы Снегурочки и Весны (Лели), Берендея и его ледяного царства показались композитору поэтичными и чарующими. 3 года ушло на написание оперы, и 3 января 1882 года состоялась премьера. Дело было в Мариинском театре во время бенефиса русской оперы. Скоро произведение достигло и столицы, сперва Русской частной оперы именитого С. И. Мамонтова, а затем и Большого театра. Правда, последнее событие случилось через 11 лет после премьеры.

Образ внучки Деда Мороза формировался в литературе и в живописи. Однако именно Островский разбудил всеобщий интерес к Снегурочке. Изначально героиня была дочкой и постоянной спутницей Мороза, со временем родственные связи претерпели известные изменения – дочь стала внучкой. Внешний облик красавицы сформировали выдающиеся художники Васнецов, Врубель и даже Рерих. Именно живопись подарила литературному образу внешний вид, привычный нам: меховая лента на голове, бело-голубой сарафан, характерный горностаевый снежный наряд в пол и небольшая шуба поверх всего. Однако в качестве ведущей праздников Снегурочка не выступала до прошлого столетия.

«Расправа» над Костромой

Откуда же взялась Снегурочка?

По одной из версий, корни внучки Деда Мороза напрямую происходит из обряда похорон Костромы. Славянский обряд похорон Костромы представлял собой проводы зимы и одновременно просьбу к силам природы о плодородии земель. По одной версии обряда, чучело девушки топили в реке, по второй — сжигали на костре, как Масленицу. Еще в одном варианте Кострома насмерть упивалась вином на веселом пиру, что делает ее очень близкой всем любителям застольных новогодних посиделок.

Впрочем, ряд историков пишет, что славянская Кострома к зиме вообще не имела отношения, и обряд ее «похорон» — это проводы весны и начало лета.

Обращает на себя внимание то, что предтечи Деда Мороза и Снегурочки из славянской мифологии числились довольно сложными персонажами. Подарков от них особо не ждали, ноги бы унести.

Непопулярная пьеса популярного драматурга

Но вернемся к Снегурочке. В народном обряде ее не было, а вот в фольклоре она встречалась. Ходила в народе сказка о слепленной из снега девушке Снежевиночке, ставшей утешением для пожилой бездетной пары. В большинстве вариантов сказки Снежевиночка тает. Но есть и «криминальные» варианты, где ее в лесу убивают завистливые коварные подружки. Волшебным путем Снежевиночка оживает, а ее убийц радостно отправляют в лес — на съедение зверям.

В 1867 году в книге «Поэтические воззрения славян на природу» историю Снегурки — Снежевиночки привел собиратель народного фольклора Александр Афанасьев.