усское государство в Х веке было молодым, городов было меньше, чем в Византии или в германских землях. Славяне Х века жили в тесном контакте с природой, поэтому неудивительно, что они обожествляли природные явления и при помощи ритуалов пытались управлять ими.

Разбираемся в том, какие боги в Древней Руси были, а каких не было.

Боги языческих народов — богатая и интересная тема. Их образы, в чем-то уникальные, а в чем-то схожие у разных народов, вдохновляют многих современных авторов. В том числе в жанрах фэнтези, фантастики, магического реализма.

Еще в 19 веке по всей Европе предпринимались попытки реконструировать древние верования и понять, каким богам поклонялись предки. И, конечно, за образец брались мифы Древней Греции.

Рафаэль Санти, «Совет богов (мастерская)»

Вот только речь обычно шла о бесписьменных культурах, которые оставили после себя очень мало источников. И если у скандинавов, например, были Эдды, записанные уже христианами, но довольно рано, а также надписи, выбитые в камне, то с восточными славянами все получилось не так удачно. У нас не осталось записанных эпических историй о богах, и приходится опираться на обрывочные свидетельства в летописях и обличительные высказывания против язычников, а также скудные археологические данные. Поэтому насчёт богов восточных славян существует такое количество домыслов и откровенной выдумки.

Перун, Сварог, Род и Велес в представлении современного художника Zalip12

В этом тексте мы попробуем разобраться, что мы действительно про них знаем, что можем предполагать, а что совсем далеко от истины. А потом посмотрим, как творчески переосмыслять эти свидетельства, и почему авторам художественных произведений, в том числе игр, не стоит этого бояться.

Навигация по главным категориям в проекте

Славянское язычество – совокупность верований западных, восточных и южных славян. В списке представлены общеславянские боги, боги разных культов славян и представители низших верований.

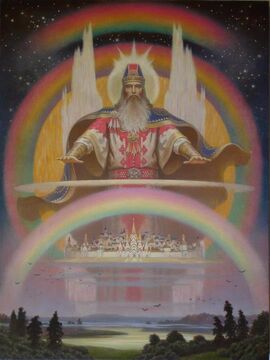

Образ Рода Первобога

- – олицетворяет зимний мороз и ненастья, которые сжигаются на костре, давая возможность прийти Весне.

- Ярило – является символом плодородия и наступления весны.

- Капище у озера – также символ плодородия, представляет соломенное чучело-женщину, которое хоронили хороводом.

- – символ плодородия представляет собой соломенное чучело-мужчину, которое также хоронили.

- – бог застолий, символ Рождественского колядования.

- — главный бог руянов, также бог войны и победы.

- Триглав — трёхголовый бог местности, иногда имеет вид коня.

- Радегаст — гланый бог ратарей, бог-воин.

- Радегаст Святобор – бог лесов и лесных угодий, олицитворение вечно живой природы.

- Чернобог — антибог, приносящий несчастье.

- — главный бог староградцев, покровитель лесов, в основном священной дубовой рощи.

- — бог празденст и гуляний.

- — бог природы и земли.

- Жива — женское божество.

- — бог плодородия.

- — бог войны.

- — пятиликий бог, следит за порядком на всей земле.

- — весенний ритуальный персонаж, чучело-воплощение смерти и зимы, которое топили, чтобы обеспечить урожай. Боги Тьмы и Света

- Рарог — огненная птица, покровитель очага и огня.

- — ритуальный персонаж, символизирующий старый год. Воплощается поленом, которое сжигают под Рождество.

- — ритуальный персонаж, символизирующий новый год.

- — женские водные духи, сходные с русалками.

- — бог плодородия.

- — образ “царя на земле”, в противоположность Богу на небе.

- — женский персонаж, участвующий в ритуалах вызова дождя.

- — души «заложных» покойников, живущие в воде.

- — злой дух, русалка.

- — различные жители потустороннего мира, проникающие в этот мир во время Святок, когда открыты ворота между мирами.

- — злой, враждебный людям дух.

- — колдун-оборотень, способный принимать облик волка.

- — женский дух, вселяющийся в человека и вызывающий болезни.

- Рарог — демон в виде огненного шара, залетающий в печную трубу и посещающий женщин, тоскующих по мужьям.

- — отрицательный женский персонаж, тип домового.

- — дух-покровитель дома.

- — дух-хозяин бани.

- — дух-хозяин двора.

- — дух-хозяин сарая.

- — дух-хозяин рек и водоёмов.

- — дух-хозяин леса.

Подробнее

Материалы сообщества доступны в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA, если не указано иное.

Волос/Велес

Волос, судя по частым упоминаниям в источниках, был популярным богом Древней Руси. Его именем клялись вместе с именем Перуна. Его часто называют «скотьим богом», т.е. покровителем скота, а следовательно, богатства. То есть мы даже знаем, какими он обладал функциями.

«Повесть временных лет» не упоминает Волоса среди идолов «пантеона» князя Владимира. Куда более поздний «Киевский синопсис» упоминает, но там и весь остальной список отличается, кроме Перуна. А в «Житии Владимира» говорится, что идол Волоса был сброшен в реку, куда в «Повести» сбросили идол Перуна. И тут не понятно: идол Волоса был, но стоял отдельно, как утверждают некоторые исследователи — например, на торжище? Или стоял вместе со всеми, а Нестор его не упомянул? Или какой-то из описанных им богов — на самом деле Волос?

Вся информация о Волосе помимо того, что это был важный бог скота, выглядит крайне зыбко. Есть теория о том, что он был противником Перуна. Строится она на соотнесении Волоса с балтийским Велсом и Велнясом, духом, связанным с подземным миром и скотом, и противником Перкунаса-громовержца. Однако нужно понимать, что источники, рассказывающие уже об этом персонаже, довольно поздние и неоднозначной достоверности.

Противопоставляя Волоса и Перуна, иногда говорят о том, что Волос был земным богом золота и простого народа (видимо, земледельцев), а Перун — небесным богом войны и княжеской дружины. Основывается это представление во многом на тексте клятвы, в которой упоминаются и Перун, и Волос, а также золото и оружие: «да будем прокляты Богом, в которого веруем, Перуном и Волосом, скотьим богом, да будем желты, как золото, и да будем посечены своим оружием».

Но, во-первых, здесь нет очевидного разделения. Во-вторых, золото упоминается в контексте пожелтения кожи и говорит скорее о болезни. Вернее было бы сделать вывод, что это были могущественные боги, властвующие над жизнью и смертью. Волос действительно, скорее всего, был связан с богатством, но выраженным в первую очередь в скоте . А обладание богатством не очень свойственно «простому народу», который обычно беден.

Перун сражается со змеем А. Фанталов

Дальнейшее развитие мысли о вражде Перуна и Волоса превратило его в змея, ведь мотив о сражении громовержца со змеем — архетипический и встречается у многих народов. Противопоставление небесных птиц с земными змеями, «гадами», в культуре восточных славян занимает очень важное место. Но нет никаких причин считать, что оно восходит к Волосу.

«Слово о полку Игореве» содержит косвенную отсылку к Волосу. Баяна, легендарного сказителя, называют Велесовым внуком. Это можно понимать как эпитет, говорящий о его даре слова. И на этом основании Велеса иногда считают богом поэзии.

Велес А. Клименко

Более творческая интерпретация говорит, что речь идёт о даре колдовства или волхования. Мысль о Велесе как о боге мудрости, как и многие другие его атрибуты, проникла в популярную культуру из «Велесовой книги» — подделки 50-х годов 20-го века. Наверняка мы можем сказать только, что был такой важный бог Волос, и у него была власть над скотом, а значит благосостоянием.

Впрочем, если отступить от исторической правды, образ Велеса как бога-колдуна в медвежьей шкуре, ведающего секретами земли, выглядит очень интересным. Или его можно превратить в такого древнерусского Фрейра — бога изобилия, мужской силы, плодородия, богатства и процветания, красоты и удовольствия от жизни. Который сражается с медведями голыми руками.

Хорс-Дажьбог

Хорс Игорь Ожеганов

Дальше — хуже. Между именами Хорса и Дажьбога в «Повести» не стоит союз, а между остальными именами он есть. Это может быть размноженная ошибка переписчика. А может быть указание на то, что это два имени одного и того же бога (Хорс-Дажьбог). В остальных источниках оба бога фигурируют порознь, но никогда не упоминаются вместе.

В «Беседе трех святителей» есть такой ответ на вопрос, откуда берётся молния: «Есть два громовых ангела: эллинский старец Перун и Хорс-жидовин — вот два ангела молнии». Что это значит и к чему эти национальные эпитеты — кто его разберет. Некоторые исследователи считают, что это указание на то, что культ Хорса пришел на Русь из иудейской Хазарии, но это спорное утверждение.

Хорс Андрей Шишкин

С молниями тоже возникают вопросы. Это единственное упоминание Хорса с его функциями. Но существует популярная теория об этимологической связи Хорса с ираноязычным корнем «хур», «хвар», обозначающим «солнце». Лингвисты оспаривают эту точку зрения, но пока она остается доминирующей, и мысль о связи Хорса с молнией, не вписывающуюся в эту концепцию, часто отвергают.

В «Слове о полку Игореве» есть неоднозначная фраза: «въ ночь влъкомъ рыскаше: изъ Кыева дорискаше до куръ Тмутороканя, великому Хръсови влъкомъ путь прерыскаше». Трактуя «Хръсови» как «Хоросову», романтически настроенные исследователи делают вывод, что «Хоросов путь» и состоял в том, чтобы «рыскать волком». А значит Хорс на самом деле был связан с волками, оборотничеством и выступал как мрачный бог диких зверей и колдовства. Но нужно помнить, что единственное прямое указание на функции Хорса связано с молниями, а в «Слове» вполне возможно имелся в виду вовсе не он.

Короче, бог Хорс был, а вот чем он занимался — мы уже никогда не узнаем.

Хорс из игры Thea 2: The Shattering

А что Дажьбог? Давайте посмотрим, что в Википедии называется самым информативным источником о нем — «Хронографию» византийца Иоанна Малалы. Писал он, правда, про египтян, а имя Дажьбог было использовано для перевода имени упомянутого там бога солнца Гелиоса, который в свою очередь символизировал Амона Ра. Из этого можно с некоторой натяжкой сделать вывод, что Дажьбог у переводчика ассоциировался с богом солнца. Также слово «Дажьбог» упоминается в украинских песнях, в том числе в качестве того, кто завершает зиму и начинает лето. Это тоже подтверждает солнечную версию.

В «Слове о полку Игореве» князья или все русичи называются «Даждьбожьими внуками». Хотя существуют разные мнения насчет того, что это значит, возможно, речь идет о том, что Дажьбог воспринимался как первопредок, бог-прародитель народа или людей вообще.

Дажьбог Андрей Шишкин

Если фантазировать, Дажьбога вполне можно считать солнечным богом, доброжелательным к людям, подателем тепла и света, даже культурным героем. Можно изобразить его милосердным богом в противовес «грозному» Перуну и тем, кто сотворил людей.

Их связь с Хорсом позволяет, как в серии Thea, превратить последнего в бога луны, зловещее солнце мертвых, «волчьего пастыря». А его связь с появлением молний может трактоваться как то, что он и его нечистая сила привлекают молнии-стрелы Перуна. Или сделайте его богом космических путешествий — никто вас за руку не поймает.

Хорс из игры Thea: The Awakening

Все прочие

Род Максим Кулешов

Например, Троян — демонизированный император Траян. Его образ встречается в фольклоре южных славян, но это скорее сказочный персонаж. В «Слове о полку Игореве» Троян тоже есть, но там говорится о «времени» или «тропе» Трояна, так что не очень понятно, идет ли речь о некоем древнем правителе-человеке, мифологическом персонаже или о божестве, или там опять какая-то ошибка переписчика или переводчика.

Еще встречается Дый или Дий. Иногда его упоминают среди богов, которым поклонялись язычники, но чаще используют для перевода имени Зевса при пересказе античных мифов.

Позвизд Андрей Шишкин

Нередко упоминаются Род и рожаницы. Но обычно в тех же списках, где помимо богов говорится о поклонении вилам, упырям, берегиням. Которые, несомненно, были важными персонажами славянского фольклора, но таких редко называют богами, выделяя в отдельную категорию (как нимф, альвов и прочих духов). Насколько это на самом деле правомерно — вопрос спорный, но такова традиция. И вполне возможно под Родом и рожаницами имелось в виду поклонение предкам и духам-покровителям.

В «Киевском синопсисе», составленном очень поздно, в 17 веке, приводится альтернативный список идолов, воздвигнутых Владимиром. Помимо Перуна, называемого богом грома и дождя в облике человеческом, упоминаются Волос, бог скотов, а также Позвизд, Ладо и Купало.

Всех их связывают с книжной традицией: авторы поздних источников, в подражание грекам, выдумывали богов сами, а потом копировали их друг у друга. Иногда они опирались на параллели с той же античной мифологией, иногда — на низовой фольклор, народные ритуалы и праздники. А когда за изучение таких источников принялись одиозные исследователи, Ладо или Услад, фигурирующий в нескольких поздних источниках в мужском роде, превратился в богиню Ладу. То есть, тут мы видим слои и слои вымысла.

К такой выдуманной книжниками мифологии относят ещё Ярилу и Леля, Лелю и Полелю. Последние три — это обожествлённые в отчаянной попытке отыскать хоть каких-то языческих богов припевки (типа «ля-ля-ля»).

Лель из фильма «Снегурочка» по пьесе Островского

Вряд ли являлась богиней и Марена, каким бы привлекательным ни был её образ в популярной культуре как сильной женщины, повелевающей зимой и смертью. На самом деле, это ритуальный персонаж, чучело или деревце, сжигаемое при проводах зимы, вроде Масленицы — либо ритуально оплакиваемое более поздней весной, как Кострома. Последнее связывает её с циклом смерти-воскрешения: это метафора засева зёрен в землю («похорон») и их последующего прорастания («возрождения»).

Наверное, поэтому Марену сравнивали с Персефоной, сходящей в подземный мир, а вовсе не из-за того, что она правила мёртвыми.

Морена из игры Thea: The Awakening

Вторая причина появления образа богини смерти — в сходстве имени Марена с латинским корнем mor: «смерть», т.е. в том, что христианские авторы и ранние исследователи занимались народной этимологией (это когда словам приписывают схожее значение, потому что они на слух похожи, головная боль любого лингвиста). Но, конечно, готическая ледяная дева — это красиво.

Чернобог из сериала «Американские боги»

Еще один популярный образ, растиражированный «Американскими богами» Геймана, это Чернобог — злобный бог зла. Тоже персонаж очень эффектный, более того, скорее всего, реально бывший богом. Описан он, правда, у балтийских славян, но в России и Украине есть отсылающие к этому имени топонимы. Знаем мы о нём не так много, кроме того, что из-за зловещего имени Чернобога очень любили христианские авторы, смело записывая его в дьяволы.

Часто он упоминается вместе с Белобогом, своим антагонистом и воплощением добра. Но в последнее время противостояние Чернобога и Белобога приписывают фантазии авторов, впечатлённых манихейством (дуалистической религией, утверждавшей, что зло и добро одинаково могущественны).

Чернобог и Белобог Максим Шухарев

Что же до самого Чернобога, если его не выдумали христианские авторы, не факт, что он был таким злодеем. Чёрный цвет не всегда означает что-то плохое, он может быть связан, например, с чернозёмом — плодородной землёй. Не исключено и то, что чёрным богом могли называть разных персонажей в зависимости от местности или конкретных идолов, сделанных из черного камня или дерева.

Есть ещё попытки вывести в боги известных персонажей сказок — Бабу Ягу, Кощея и т.д. Для этого уже нет вовсе никаких оснований. Характерно ещё, что в этом случае берут самых ярких неоднозначных персонажей. Как будто восточные славяне были поголовно готами, которые хотели собрать себе целый пантеон из богов смерти. Впрочем, если бы это была осознанная авторская позиция, могло бы выйти интересное произведение про «русскую смерть»

Баба-Яга из фильма «Морозко»

Из хорошего — отсутствие информации открывает свободу творчеству и воображению. В вымышленном язычестве нет ничего плохого, пока его не пытаются выдавать за историческую истину.

А если вы хотите больше узнать о мифологических представлениях русских, белорусов и украинцев — обратитесь к богатому низовому фольклору, народному православию, сказкам и песням. Там можно найти очень много красивых и интересных персонажей, образов и тем, которые незаслуженно обходят вниманием в попытках отыскать таких же богов, как у древних греков.

Общепринятая точка зрения о религии славян

Пантеон славянских божеств был многочисленным и сложным. Помимо огромного количества сверхъестественных существ низшего порядка (оборотней, упырей, духов), славяне верили в высших богов, которые и управляли вселенной. Верховным божеством был Перун — бог грома, покровитель воинов. Почитались также бог скотоводчества и загробного мира Велес, бог неба Стрибог, женское божество Мокошь и другие. Храмов у славян-язычников, скорее всего, не было (хотя деревянные постройки могли не сохраниться), и ритуалы проводились под открытым небом, в лесу, на так называемых капищах. Реконструировать эти ритуалы сложно, но в этом помогают сохранившиеся до наших дней языческие обычаи.

Сварог и Сварожич

Сварог Игорь Ожеганов

Сварог упоминается в «Повести временных лет», в описанной выше «Хронографии» Иоанна Малалы. Там, напоминаю, речь идёт о египтянах, и слово «Сварог» используется для перевода имени Гефеста (которым называют, видимо, Хнума). В других источниках упоминается Сварожич, и, вероятно, это один и тот же персонаж. Сварожич почитался западными славянами и был связан с огнём. Был ли он почитаем в Древней Руси — неизвестно.

Даже если и был, не всегда бог огня — это то же самое, что бог-кузнец, как обычно представляют Сварога в популярной культуре. Бог огня может быть богом очага и жертвоприношений, посредником между богами и людьми, как индийский Агни.

Стрибог

Стрибог Игорь Ожиганов

Стрибог — еще один персонаж, про которого мы ничего не знаем. Практически единственное упоминание — в «Слове о полку Игореве» о ветрах говорится как о «стрибожьих внуках», которые направляют стрелы против войска Игоря. На основании этого даже не отрывка, а предложения, строились теории о том, что Стрибог — бог ветров, а также злой бог, противник людей, которого противопоставляли Дажьбогу (в основном потому, что оба слова устроены одинаково).

Отсюда пошло отождествление Стрибога со святым Касьяном — очень любопытным персонажем народного православия, злым, враждебным, кривым (косым) на один глаз, сторожащим ад и насылающим ветры и болезни. Касьян заслуживает отдельного рассказа, а вот основания для его соотнесения со Стрибогом очень шаткие.

Но в искусстве вполне можно осмыслить Стрибога как бога ветров, а также использовать предположение, что его имя связано с индоевропейским корнем «старый». Представьте себе Стрибога как мрачного старика, повелевающего своими родичами-ветрами. Тогда уж можно связать его с зимой и вьюгой и превратить в этакого Мороза. Это будет вполне сообразовываться с более поздними представлениями низового фольклора, а про Мороза доступно куда больше достоверной информации.

Симаргл

Семаргл В. Корольков

Однако если фантазировать, никто не запрещает использовать образ крылатой собаки как вестника богов. Во-первых, крылатые собаки очаровательны. Во-вторых, собаки незаслуженно мало представлены в высокой мифологии. Тогда можно сделать его психопомпом — т.е. проводником душ в загробный мир. Этим часто занимаются собаки в фольклоре. Или трикстером-оборотнем, раз уж он единственный не имеет антропоморфного облика. Получится такой славянский Гермес в облике собаки — готовый главный герой игры, комикса или романа.

Перун

Перун из игры Thea: The Awakening

О Перуне нам известно сравнительно много. Он часто упоминается в различных источниках, ему поклонялись западные славяне, об обычаях которых мы знаем чуть больше. Он также близок к балтийскому Перкунасу, а многие его особенности и связанные с ним легенды были приписаны Илье Пророку и в таком виде сохранились вплоть до Революции.

Перун — бог-громовник. Само слово «перун» в русском, украинском и белорусском языке используется как устаревшее и поэтическое наименование молнии. Это был важный бог для жителей Древней Руси, общеизвестный и почитаемый. Его вполне можно считать верховным богом, если необходимо выделять такую фигуру. Византиец Прокопий Кесарийский ещё в 6 веке писал, что славяне (речь шла о южных славянах) превыше всех почитают неназванного бога-громовника, которому приносят в жертву быков. Довольно правдоподобно выглядит связь Перуна с воинами и воинственностью, дубами, оружием — всё, это характерно для богов-громовников.

В более поздних источниках упоминается о ритуалах в честь Перуна. Например описывались новгородские драки, которые связывались с поминками по Перуну. Есть также упоминание сплавления идола Перуна по реке, похожее на описание низвержения его идола из «Повести временных лет». Некоторые исследователи предполагают, что летописцы просто неверно передали проводящийся регулярно ритуал. Мотив таких похорон-проводов редко связывается с богами-громовниками, он более характерен для богов солнца и плодородия. Это может значить, что Перун обладал и такими функциями.

К разнообразным предположениям насчет родственных связей Перуна, конкретных особенностей его почитания, жертвоприношений, устройства храмов и т.д. стоит относиться осторожно: они основаны на спорных научных данных.

Свержение идола Перуна на картине Попрание древнерусских богов»

Зато можно посмотреть на особенности народного почитания «грозного святого» Ильи Пророка. Его образ стал сближаться с Перуном еще до официального крещения Руси, по мере сближения языческих и христианских легенд (такое слияние более чем характерно для языческой картины мира). Скорее всего, именно это сделало Илью одним из самых почитаемых на Руси святых.

Считалось, что пророк ездит по небу на золотой или огненной колеснице и поражает молниями-стрелами чертей и разнообразных гадов. В некоторых регионах считалось, что Илье надо всё время молиться в грозу, чтобы в человека не вошёл бес, потому что тогда пророк поразит его молнией. Осторожность следует соблюдать и в Ильин день под конец сбора урожая (20 августа): в этот день запрещалось работать, чтобы не прогневить святого. Помимо поражения чертей и людей молниями, Илья также ниспосылал дожди и засуху. Эти легенды о святом, возможно, восходят к образу Перуна.

Илья Пророк на своей колеснице

Если писать славянское фэнтези, то можно было бы придумать такой образ: Перун это могущественный верховный бог, повелевающий громом и молнией. В грозу он ездит по небу верхом и поражает стрелами своих противников — враждебных людям духов — подобно тому, как Тор побивает великанов. Перун следит за соблюдением законов, покровительствует воинам и смельчакам. Его символы — это дуб и бык. По своей милости Перун посылает на землю дождь или засуху. Зимой Перун погибает и уходит в подземное царство — тогда земля становится бесплодной и замерзает. На этом основании можно придумать, например, историю о том, что он сын или муж богини земли, которая по нему горюет.

В художественных произведениях оправдан любой вымысел, это вовсе не значит, что всё было так на самом деле. И если кто-то вырвет это описание Перуна из контекста и будет использовать как реальные мифологические данные — «да не получат они помощи ни от Бога, ни от Перуна, да не защитятся щитами своими, и да погибнут они от мечей своих, от стрел и от иного своего оружия».

Пантеон князя Владимира

«И начал княжить Владимир в Киеве один, и поставил идолы на холме, вне теремного двора: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, Хорса (и) Дажьбога, Стрибога, Симаргла и Мокошь».

Владимир ставит идолы богов в Киеве. Конец XV в. Радзивилловская летопись, Библиотека Академии наук, Санкт-Петербург

Нужно иметь в виду, что Владимир преследовал довольно конкретные цели: он пытался объединить Русь вокруг Киева через единый комплекс верований. То есть было бы неверно говорить, что воздвигнутые идолы — это исчерпывающий список богов или, что туда попали все популярные боги. Например, речь идёт, видимо, именно о славянских богах, а на территории Древней Руси жили также финно-угры, тюрки, балты.

Славянский пантеон из настольной ролевой игры Scion: Чернобог, Маржана, Перун, Поревит, Жива, Велес, Жислбог

Кроме того, важно понимать, что любое язычество (даже греческое) на уровне практики выглядит не как почитание какого-то раз и навсегда определённого пантеона, а как поклонение многочисленным локальным божествам — покровителям рек, холмов, лесов, городов. Обращались к ним по любому поводу: и за удачей на войне, и за богатым урожаем, и для защиты от злых сил. Разные боги могли в одной местности слиться воедино, а в другой, наоборот, один бог разделялся на двоих персонажей или больше.

Сборный славянско-балтийский пантеон из вселенной Marvel

Мы не знаем, по какому принципу отбирались идолы в Киеве. Например, часто встречающийся в других источниках Велес (Волос) не упоминается среди них. Кроме того, «Повесть временных лет» сохранилась в списках XIV—XVI , а не в оригинале, а списки часто делались с ошибками. И Нестор вовсе не ставил своей целью точно передать языческие представления. Но имеем то, что имеем — выбирать-то не из чего.

Что же мы знаем о 5 (или 6) богах, упомянутых в «Повести»?

Мокошь-Макошь

Макошь Виктор Корольков

Мокошь — единственная богиня-женщина в пантеоне князя Владимира.

Исследователи-романтики во многом придумали ее культ, отталкиваясь от народного почитания святой Параскевы Пятницы, связанной с ткачеством и рукоделием. От ткачества сделали переход к нитям жизни, а Мокошь превратили в богиню судьбы. Проблема в том, что в отличие от Перуна и пророка Ильи, мы не знаем про Мокошь ничего вообще, кроме того, что она была женщиной. У нас, например, нет данных о том, что её изображали с прялкой. Так что параллели между ней и Параскевой просто не на чем проводить.

Мокошь из игры Thea 2: The Shattering

Иногда фигуру Мокоши сближают с таким фольклорным персонажем как Мать-сыра земля. Это распространённый образ в былинах и сказках, и мы можем сделать вывод, что в представлениях славян земля занимала очень важное место. Но вряд ли стоит говорить о персонификации земли в виде богини. Скорее всего, имелась в виду именно земля как живая стихия, что напоминает древние религиозные представления, например, китайцев. Однако можно соотносить Мокошь с Матерью-сырой землей. Это куда меньшая натяжка, чем многие другие теории о славянских богах.

Кем ещё может быть единственная богиня, включенная в новый единый пантеон? Например, богиней женщин, покровительницей деторождения и женских ремёсел. Или богиней плодородия, возможно, выступающей в паре с Перуном. А может быть и богиней-воительницей, вроде Иштар, воплощением власти и удачи в битве. Такая женщина вполне могла оказаться на княжеском холме, куда, судя по «Повести» не взяли «скотьего бога» Волоса, несмотря на его большую значимость. Исторические данные никак не ограничивают полёт нашей фантазии.

Славянские обычаи в современной культуре

За многовековую историю совместного существования славянские языческие ритуалы тесно переплелись с христианскими обрядами, хотя государство и боролось против язычников. Некоторые обычаи сохранились до наших дней: празднование Масленицы, святочные гадания, подношение пищи на могилы умерших. В дни равноденствий и солнцестояний души умерших могли посещать дома потомков. Мертвые могли ходить по земле и в другой известный праздник — ночь на Ивана Купалу, который праздновали вплоть до начала ХХ века.

На иллюстрации — Збручский идол, один из самых загадочных памятников славянской культуры. Три яруса идола, вероятно, изображают три мира: подземный, людской и божественный. Краковский археологический музей.

Как ученые узнают о славянских верованиях?

Точных сведений о божествах и ритуалах славян немного: письменность появилась на Руси лишь в IX веке и распространилась далеко не сразу. До сих пор не найдено ни одного древнерусского документа того времени, который описывал бы верования древних славян. Большинство старинных берестяных грамот посвящены торговле: это частные письма, счета; значительно реже встречаются церковные тексты и фольклорные произведения. Практические все заключения историков основаны на свидетельствах византийцев, германцев и других «гостей» Руси, а также на ряде летописных источников, в которых иногда проскальзывают упоминания обрядов. Во время археологических раскопок часто находят идолов и ритуальные предметы, но как расшифровать их без текстовых описаний? Ученым остается только делать осторожные предположения.

В КАКИХ БОГОВ ВЕРИЛИДО КРЕЩЕНИЯ РУСИ?

В КАКИХ БОГОВ ВЕРИЛИ ДО КРЕЩЕНИЯ РУСИ?

Славянское язычество для современных исследователей остается одной из самых малоизученных и загадочных мифологий. До наших дней не сохранилось ни единого подлинного языческого текста, поэтому ученые зачастую опираются на косвенные и вторичные источники.

Главой пантеона воинов считался . Его имя означает «ударяющий» молнией, а священными символами этого божества были дуб и бык. В его культе важную роль играли серебро и золото. В частности, волосы идола Перуна, установленного по приказу князя Владимира, были покрыты серебром, а усы — золотом. В старину многие драгоценные металлы ассоциировались с потусторонним миром.

У славян существовал миф о сражении Перуна с неким змеем. В схватке громовержец одержал победу, уничтожив противника. Однако мнения ученых о том, кто был этим «змеем», расходятся. Так, была популярна неподтвердившаяся теория о сражении Перуна с , одним из важнейших богов языческой Руси. Его почитали как покровителя богатства.

Эпитет этот («скотий бог». — Прим. ред.) переносит нас из IX века в XIX век, из мира князей, басилевсов и их армий — в мир русского крестьянина, который держал в хлеву медвежью лапу как оберег скота и называл ее «скотьим богом». Между средневековой дипломатией и деревенским скотоводством лежала пропасть.

Являлся ли культ Велеса

-Волоса мостом через эту пропасть? Большинство ученых склонны отвечать на этот вопрос утвердительно. В древности слово «скот» использовали еще и как синоним понятия «богатство», а медведя, как одного из владык потустороннего мира, связывали с символикой изобилия. Медвежья лапа в хлеву не только оберегала коров от реального зверя, но и была продуцирующим благопожеланием достатка.

Ученые отмечают, что Велеса могли почитать и как бога мертвых.

Представления о Велесе-Волосе как о боге мертвых и владыке преисподней подкрепляются и дошедшим до XIX века крестьянским обычаем не сжинать последние колосья, а оставлять их в поле «Волосу на бородку». Колосья специально заплетали и украшали лентами. В этом мы видим черты культа бога смерти, которому отдают жертву полностью.

Богом света у славян был .

Каково же на самом деле значение имени Дажьбога? Первая часть — это индоевропейский корень *dagh со значением «день», «жара», и имя в целом логичнее всего переводить именно как «бог света».

Также многие источники указывают на то, что Дажьбога ассоциировали с поддержанием устоев и социальных норм. А в знаменитом «Слове о полку Игореве» «Дажьбожьими внуками» названы русичи, военное сословие.

Почитали славяне и богиню , или Макошь.

Все это дает возможность посмотреть на культ Мокоши как на проявление универсального женского божества. Богине подносили пряжу, холсты, вышивку, бросая в колодцы или оставляя возле них. Вероятно, Мокошь представлялась как женщина с распущенными волосами (символ женской силы). В мифологическом календаре день богини — пятница; устойчивый запрет на женское рукоделие в пятницу говорит о том, что и на Руси пятница посвящалась богине женщин.

Сведения о других богах и мифических сущностях сохранились в гораздо меньшем числе источников. Например, славяне ассоциировали с небесным огнем. Небесным богом был , связанный с хаотичными силами природы. почитали как бога солнца, а , сидящий на вершине дерева и обладающий громогласным голосом, как считают ученые, некогда был верховным божеством, который объединял небо, землю и подземный мир.

Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова, Москва

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Москва

Курганский областной художественный музей им. Г.А. Травникова, Курган

Ольга Самосюк. Семаргл. Из серии «Мифологический бестиарий». 2004–2005

Ирбитский государственный музей изобразительных искусств, Ирбит, Свердловская область

Новокузнецкий художественный музей, Новокузнецк, Кемеровская область

Музейный ресурсный центр муниципального образования город Ноябрьск, Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ

Геннадий Райшев. Славянские боги. №1. Ярило. 2002

Государственный художественный музей, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ

Иван Федотов. Чернобог. Эскиз мужского костюма. Из альбома зарисовок к постановке Сергея Зимина «Млада». 1910–1919

Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина, Москва

Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки, Бийск, Алтайский край