Набираем курсантов Продвинутых Защит!

Приглашаем всех, кто проходил с нами “Базовые защиты” и “Базовые нападения”!

Запись здесь, тыц!

Вернуться в «Общий раздел»

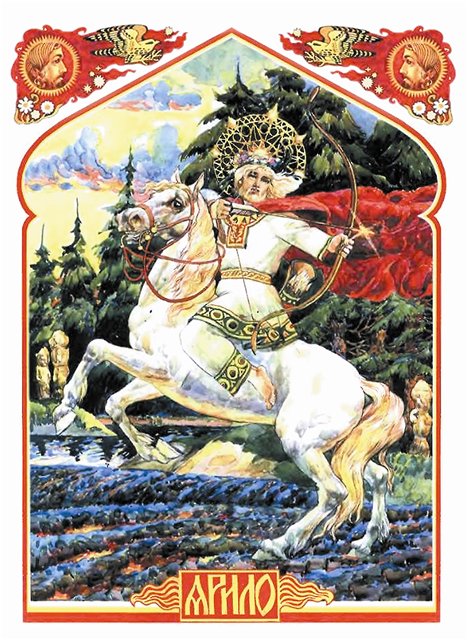

В. А. Корольков. Ярило

По поверьям в этот день Ярила «отмыкает» (оплодотворяет) Мать Сыру Землю и выпускает росу, от чего начинается бурный рост трав. Если благоприятствовала погода, в этот день совершался торжественный выгон скота на пастбище — на Ярилину росу. По обычаю скотину подгоняли прутьями вербы. Ударяли слегка вербовыми ветвями скот и ребятишек, приговаривали: «Принесла верба здоровья! Как вербочка растёт, так и ты расти!» А так же: «Не я бью — верба бьёт», «Будь высокий, как верба; будь здоровый, как вода; будь богатый, как земля», «Вербохлёст — бей до слёз!» Купались в росе, приговаривали: «Будь здоров, как Ярилина роса!» Говорили: «Ярилина роса от семи недугов», «Ярилина роса — не надо коням овса», «Гони животину на Ярилину росу». Просили Ярилу— Покровителя пастухов, Охранителя домашнего скота и Волчьего Пастыря – оберечь скот от всякого хищного зверя. На Ярилу запахивали пашню, говорили: «На Ярилу выезжает и ленивая соха», Ярило — начало сева яровых. По Ярилину дню определяли урожай яровых хлебов: «На Ярилу мороз – будет просо и овёс», «На Ярилу мороз — гречихи воз», «На Ярилу роса — будут добрые проса».

Встреча Ярилы:

День Ярилы Вешнего жрец с внешней стороны обходит посолонь Капище с топором (топоромах — оберег места) и мешочком зерна в руках. За ним следует потворник с горящим факелом. Огонь символизирует собой весеннюю Ярую силу, которую Ярило приносит с собою в Явь, а зерно — плодородие Матери Сырой Земли, принимающей в своё лоно семя.

Ярило возроди, возъяри жито, жито яро будет. Гой!

Часть зерна затем разбрасывают по полю, а оставшейся частью благословляют собравшихся.

Затем на капище возжигают огонь.

Перед началом всего действа часть жрецов, предварительно выбрав из всего народа того, кто будет изображать Ярилу, уводит его в лес (либо: за холм, за реку). Оставшийся же на Капище народ что есть мочи в позвонцы да колокольцы звонит, в бубны ударяет, трещотками трещит, в роги гудит, песни весенние воспевает, Землю от зимнего пробуждая. Заводят хоровод посолонь (с права на лево, по часовой стрелке). Заклички Ярилы проводят на вершине холма либо с высокого обрыва. Кликают Ярилу:

« Ярило Сильный, явись в Яви! Гой! Ярило Славный, Стани средь нас! Гой!»

В ответ на заклички появляются уходившие пред тем в лес жрецы, ведущие коня, на котором восседает Ярило, держащий в руках сноп колосьев. Вслед за Ярилой несут большой деревянный столб — зримый образ Ярой оплодотворяющей силы. Жрецы обращаются к народу:

«Приехал к нам Зелен Ярило — Ярый Бог на зелёном коне, Зелёный, как травушка, Росистый, как роса. Привёз жита колос и от Солнца добрую весть! Гой!»

Встречают Ярилу с почестями и весельем.

«Ярило! Вставай рано, Отмыкай землю, Выпускай росу — На тёплое лето, На буйное жито, На колосистое, На ядренистое! Гой!»

Ярило вступает внутрь Капищного круга, трижды обходит посолонь обрядовый Огонь и благословляет собравшихся.

Ярило, опалив главу деревянного столба в обрядовом огне, зовет собравшихся идти в поле – творить зарод Земле. Люди идут с песнями, разбрасывают вокруг зерно.

«Ходил Ярило По всему белу свету, Полю жито родил, Людям чады плодил. Куда Он ногою — Там жито копою, Куда Он взглянет — Там колос взыграет! Гой!»

Троекратно обойдя поле, Ярило, подводит людей к заранее подготовленному месту на нём, где жрецы руками вырывают небольшую ямку, смачивают её водой и пивом, сыплют в неё зерно. Ярило, воздымает ввысь деревянный столб и не менее трёх раз подряд с размаха опускает его в ямку, отображая так процесс оплодотворения земли. Народ славит Ярилу, благословившего Землю, после чего жрецы закапывают ямку руками и помогают Яриле – жрецу снять маску и вернуться к своему человеческому облику.

Далее прямо в поле устраивают братчину. Непременной частью праздничной братчины считаются: варёные яйца (а так же яичницы), пироги с мясной начинкой, всевозможные сладости, пиво и хмельной мёд.

Завершается празднование Ярилина дня весёлыми игрищами, молодецкими забавами и всяким весельем — Яриле-Весеню во славу, а всем людям добрым во здраву! После Ярилы последующие 2 недели назывались Красной горкой.

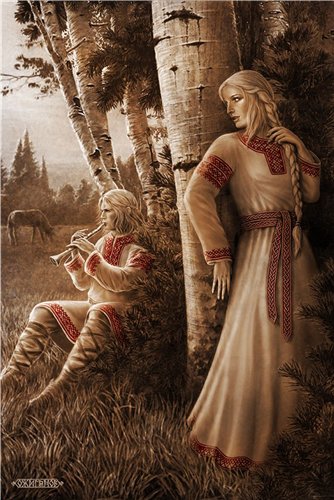

Игорь Ожиганов. Лель

Игры, в которых развлекались юноши и девушки, отличались разнообразием и задором, но в то же время и незатейливостью правил.

Одна из версий игры в «Горелки» (название пошло от того что девушки и юноши наполнялись ярой силой желания любви, горели желанием, заигрывали с друг с другом): молодёжь распределялась по парам, и одинокий «горельщик» становился впереди пар; потом пары разбегались, а «горельщик» пускался вдогонку, настигал и разъединял пару; какую пару первую разобьёт, тому и «гореть» на очереди.

Другая популярная игра «Заплетайся, плетень»: участники делятся на две группы «плетень» и «зайцы»; место игры тоже делится на 2 части таким образом, что группа «плетня» встаёт в линию посередине площадки, держась за руки, и её участники поют: «Заплетися, плетень, заплетися! Ты завейся, труба золотая!», а группа «зайцев» оказывается с одной стороны «плетня». Задача «зайцев» – прорваться на другую сторону, а «плетень» не должен их пустить. «Заяц, заяц, не войдёт в наш зелёный огород! Плетень, заплетайся, зайцы лезут – спасайся!» – при этих словах «зайцы» со всего разбегу устремляются на «плетень», кто разрывает плетень, а кто пролезает в лазейку; те «зайцы», которые не сумели пробраться на противоположную сторону выбывают из игры под слова: «Иди, заяц, назад в лес, осинку погрызи!». «Плетень» поворачивается лицом к шустрым «зайцам», и действие повторяется снова до тех пор, пока все «зайцы» не выйдут из игры.

Девушки пели песни и произносили про себя заклинания, чтобы приворожить избранника, а юноши стремились показать свою удаль и силу, соревнуясь и устраивая «показательные» бои. В результате всех обрядовых игрищ парни выбирали себе невесту и засылали сватов. Был обычай обливать избранницу водой – которую обольёшь, за ту и свататься должен непременно. Если парень не посватается, тем самым он опозорит девушку, и за это подвергнется побоям от родственников невесты батогами или оглоблей по спине (можно догадаться, что парни старались не брать воды, если поблизости находилась какая-нибудь девица которая им не нравилась и на которой они не хотели бы жениться).

Красную горку прозвали ещё и «девичьим праздником» именно за активное сватовство и за большое количество свадеб. Поскольку крестьяне зависели от плана сельскохозяйственных работ, все свадьбы игрались либо ранней весной до посевной – на Красную горку (тем более, что это первое воскресенье после длительного поста, когда разрешается таинство венчания), либо осенью после сбора урожая.

Юношу и девушку, которые были сосватаны на «Красную горку», называли «вьюнец» и «вьюница» (ещё одно название «вьюичное» воскресение), к их домам приходили шумной гурьбой, друзья пели песни, за что угощались вкусным съестным. В этот день также не давали покоя молодым супругам. Народ ходил «окликать» молодых, поженившихся в течение последнего года, при этом пелись венчальные песни и славили супругов, которые в благодарность выносили им угощенье – традиционные яйца и стопочку.

Играть свадьбу на «Красную горку» популярно и по сей день. Нужно заранее учесть, что цены на свадебные услуги в этот период довольно резко поднимаются из-за большого количества желающих соблюсти традиции и верящих в то, что свадьба, состоявшаяся на «Красную горку», принесёт счастье семье.