Бог славян Хорс и его воплощения

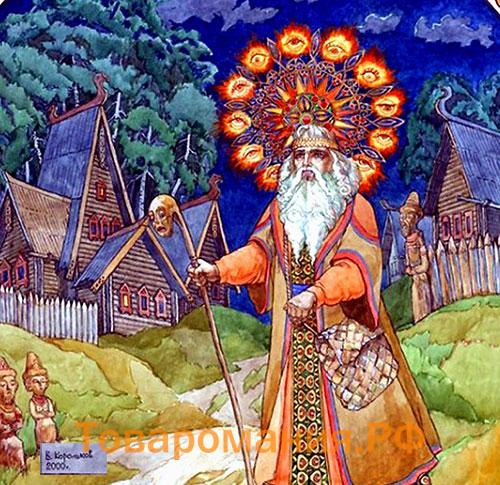

Хорс — сын Рода и брат Велеса. Это бог Солнца в Древней Руси. Лик Хорса, как солнечный день — желтый, лучистый, ослепительно яркий. У него 4 воплощения:

- Коляда

- Ярило

- Даждьбог

- Сварог.

Каждая ипостась действует в определенный ей сезон года, и люди ждут от каждого божественного воплощения помощи, с чем и связаны соответствующие ритуалы и обряды.

Мы и в настоящее время соблюдаем традиции древних славян: на Святки гадаем, на Масленицу жарим блины, на Ивана Купала жжем костры и плетем венки.

Бог славян Коляда

Коляда начинает годичный цикл и владычествует со дня зимнего солнцестояния до весеннего равноденствия (22 декабря – 21 марта). В декабре люди приветствуют молодое Солнце и восхваляют Коляду ритуальными песнями; празднества длятся до 7 января. Это Святки.

Хозяева к этому времени забивают домашнюю животину, открывают соленья, запасы везут на ярмарки. На всем протяжении Святок люди устраивают посиделки, обильные застолья, гадают, веселятся, сватаются и играют свадьбы. В общем, ничегонеделанье становится вполне законным. Коляда потчует своей милостью всех благодетелей, которые проявляют милосердие и щедрость к бедным.

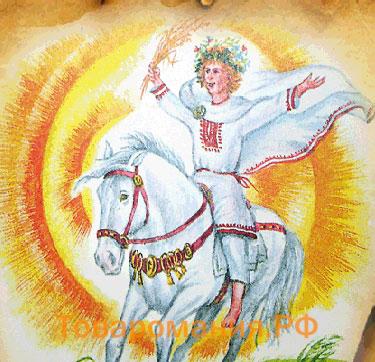

Бог славян Ярило

Он же Яровит, Руевит, Яр — солнечный бог юного возраста с ликом босоногого молодца на белом коне. Куда глянет — всходы взойдут, где пройдет — травы заколосятся. На голове его — венец из колосьев, в левой руке он держит лук и стрелы, в правой — вожжи. Его время — от весеннего равноденствия до летнего солнцестояния (22 марта – 21 июня). У людей в доме запасы истощены, а работы много. Когда солнце повернуло вспять, то и напряжение в трудах спало, время Даждьбога настало.

Бог славян Даждьбог

Он же Купала или Купайла — солнечный бог с ликом мужчины зрелого возраста. Его время — от летнего солнцестояния до осеннего равноденствия (22 июня – 23 сентября). Празднество по случаю встречи по причине занятости откладывается 6-7 июля. В эту таинственную ночь люди сжигают Ярилу (вернее чучело) на большом костре и перепрыгивают через него, девушки пускают по реке плетеные из цветов венки. Все ищут цветущий папоротник желаний. В этот сезон работы тоже немало: покосы, заготовка плодов, починка дома, подготовка саней.

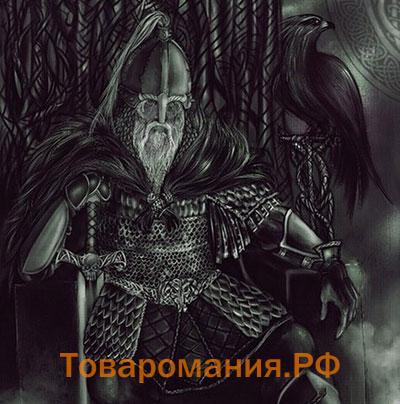

Бог славян Сварог

Усталое Солнце опускается всё ниже к горизонту. В его косых лучах убеленный сединой высокий, крепкий старец Сварог (он же Световид) принимает эстафету властвования. Он смотрит на север, сжимая в своей руке тяжелый меч, которым он разит силы тьмы. Он муж Земли, отец Даждьбога и всех других богов природных явлений. Его время с 23 сентября по 21 декабря — период сытости, покоя и достатка. Люди ни о чем не печалятся, устраивают ярмарки, играют свадьбы.

Бог славян Параскева-Пятница

Параскева-Пятница — наложница Мокоши, которая сделала Параскеву божеством, властвующим над разгульной молодежью, азартными играми, попойками с вульгарными песнями и непристойными танцами, а также нечестной торговлей. Поэтому пятница и была в Древней Руси продолжительное время базарным днем. В этот день женщинам не позволялось работать, потому что за неповиновение Параскева могла обернуть непослушницу в холодную жабу. Она в колодцах и подземных ключах отравляла воду. Сегодня эта богиня не имеет никакой власти и практически забыта.

История возникновения и развития язычества Древней Руси

Само по себе название «язычество» нельзя считать точным, поскольку в это понятие входит слишком большой культурный пласт. В наши дни чаще употребляются такие термины, как «политеизм», «тотемизм» или «этническая религия».

Термин же «язычество древних славян» используют, когда возникает необходимость обозначить религиозные и культурные воззрения всех племен, проживавших на территории древней Руси до момента принятия этими племенами христианства. Согласно одному из мнений, в основе термина «язычество», применяемого к культуре древних славян, лежит не сама религия (политеизм), а один язык, используемый многочисленными, не связанными между собой славянскими племенами.

Летописец Нестор всю совокупность этих племен называл язычниками, то есть, племенами, объединенными одним языком. Для обозначения особенностей религиозных и культурных традиций древнеславянских племен термин «язычество» стал применяться несколько позже.

Начало формирования славянского язычества в Древней Руси относится к I-II тысячелетиям до н.э., то есть к тем временам, когда племена славян начали отделяться от племен индоевропейской группы, расселяться на новых территориях и взаимодействовать с культурными традициями соседей. Именно индоевропейская культура привнесла в культуру древних славян такие образы, как бог грозы, боевую дружину, бог скота и один из важнейших прообразов матери-земли.

Большое значение для славян имели кельты, не только привнесшие в языческую религию ряд определенных образов, но и давших само название «бог», которым эти образы обозначались. Много общего у славянского язычества с германо-скандинавской мифологией, сюда можно отнести наличие мотивов мирового древа, драконов и прочих божеств, которые менялись в соответствии с условиями жизни славян.

После активного разделения славянских племен и расселения их по различным территориям, начало изменяться и само язычество Древней Руси, у каждого племени стали появляться присущие лишь ему элементы. В VI-VII веках между религиями восточных и западных славян различия были довольно ощутимые.

К тому же очень часто отличались друг от друга верования, присущие высшим правящим слоям общества и его низшим слоям. Об этом свидетельствуют и древние славянские летописи. Верования жителей крупных городов и мелких деревень могли быть различными.

По мере формирования централизованного древнерусского государства все большее развитие получали связи Руси с Византией и другими государствами, в то же время язычество начало подвергаться сомнениям, начинались гонения, так называемые поучения против язычников. После того как в 988 году произошло Крещение Руси и официальной религией стало христианство, язычество было практически вытеснено. И все же и в наши дни можно встретить территории и общины, которые населяют люди, исповедующие древнеславянское язычество.

Языческий пантеон богов славян

Это верховный бог, повелевающий всем сущим во Вселенной, включая всех остальных богов. Он возглавляет вершину языческого пантеона богов. Он творец и родоначальник. Он всемогущ и влияет на весь жизненный круговорот. Он существует повсюду и не имеет ни начала, ни конца. Это описание полностью соответствует представлению о Боге всех теперешних религий.

Род управляет жизнью и смертью, изобилием и нищетой. Его никогда никто не видел, однако он видит каждого. Корень его имени вшит в человеческую речь — в слова, которыми люди интерпретируют (озвучивают) в материальном мире свои главенствующие духовные и материальные ценности. Рождение, родственники, родина, родник, урожай — во всем этом присутствует Род.

Иерархия языческих богов Руси

Под началом Рода все славянские божества и прочие духовные сущности распределены по ступеням, соответствующим их воздействию на житейские дела людей.

Верхнюю ступень занимают божества, управляющие глобальными и общенародными делами: войны и межнациональные конфликты, погодные катаклизмы, плодородность и голод, рождаемость и смертность.

На средней ступени находятся божества, отвечающие за локальные дела. Это покровители сельского хозяйства, ремесел, рыбалки и охоты, семейных забот. Люди уподобляют их лик своему.

Стилобат основы пантеона отведен духовным сущностям, телесным обликом непохожим на человеческий. Это кикиморы, вурдалаки, лешие, домовые, упыри, русалки и многие другие, подобные им.

Славянская иерархическая пирамида на этом заканчивается, в отличие от древнеегипетской, где существовал еще и загробный мир со своими управляющими божествами и законами или допустим боги древней Греции, где основа это многочисленный пантеон богов.

Славянские боги

Одна из верховных богинь славянского пантеона. Она неразрывно связана с водой, в ней заключены истинная любовь и жизнь. Кострома считалась покровительницей всех влюбленных, кроме этого, она – прародительница мавок. В ней прослеживается немало общих черт с еще одной популярной языческой богиней – Лелей.

Родители Костромы – Купальница и Семаргл (Симаргл). Ее любимый муж и родной брат – Купала.

Древние славяне называли Кострому богиней плодородия и урожая. Ее время года – лето.

Кострома и Купала – главные действующие лица одной славянской легенды. Брат с сестрой родились в день летнего солнцестояния. Повзрослевший Купала отправился в Навье царство. Спустя много времени он вернулся и повстречался со своей сестрицей, которую не узнал. Кострома тоже не признала Купалу и без памяти влюбилась в него.

Молодые влюбленные поженились также в день летнего солнцестояния, лишь спустя сутки они узнали, что являются друг другу братом и сестрой. Несмотря на то, что никто из божеств не высказался против такого союза, Кострома и Купала не смогли пережить потрясения. Они бросились в речной омут, где Купала погиб, а Кострома переродилась в мавку.

Бог Перун

У восточных славян бог Перун, чье имя означает «разящий», считался главным среди остальных божеств. Он главенствовал над верхней частью мира, небо – его территория.

Перун – бог грома и молний. В преданиях сказано, что его волшебные стрелы могли покарать любого из божеств или людей.Бог разъезжал по небосклону на колеснице, по иным данным – верхом на коне. У него под рукой всегда были топоры, стрелы и молнии.

Он влиял на погоду, особенно на осадки. Потому люди приносили ему дары и жертвы, прося о солнце или дожде. Самыми распространенными подношениями были домашние животные и птицы. В редких случаях совершалось человеческое жертвоприношение.

В дополнение к своим основным функциям Перун выступал защитником и помощником в бою, покровительствовал воинам.Чаще всего изображают древнего бога в виде старца с длинными серебряными волосами, золотыми усами и бородой.

Богиня Мара

У этой богини несколько имен. В одних источниках ее называют Морена, в других она фигурирует под именем Морана.Мара – дочь Лады и Сварога, жена Кощея Бессмертного. Она из числа тех древних богинь, которых люди очень боялись.

Ей было не принято поклоняться и постоянно приносить дары. Все то, что использовалось во время обряда во имя Мары, после сжигалось, зарывалось или топилось в болоте. Хоть образ божества и окрашен черным цветом, нередко именно к Морене обращались с просьбой о прекращении засухи.

Сезон года Мары – зима, однако она умеет с легкостью управлять течением времени и погодой. Потому способна в разгар лета устроить снегопад или осенью заставить солнце греть и сиять, словно ясным июльским днем.

Мара тесно связана с темнотой, ночью и смертью. Ее главный атрибут – острый серп, которым она пожинает человеческие жизни. Богиня сопровождает души во время перехода в царство мертвых. Она же способна помочь душе заново переродиться.

Внешность Мары изменчива. Иногда эти перемены связывают со сменой сезонов года. Чаще всего Морана изображается или как очень красивая юная девушка с черными волосами и огромными темными глазами, или как дряхлая злая старуха.

Бог Хорс

Хорс так же, как и Перун, был в почете у восточных славян. Постепенно вера в него распространилась по разным районам Руси.Хорс является сыном Рода и родным братом Велеса. При этом он тесно связан с такими богами, как Ярило и Даждьбог. Это объясняется тем, что все три божества «управляют» солнцем.

Хорс считался богом солнечного света и отличного урожая. Он – самый трудолюбивый из всех представителей славянских богов.

Из-за этой особенности Хорс близок к людям. Впрочем, Хорс управляет не только солнечным светом. Он влияет на погоду: укрощает ветра, останавливает снегопады, повышает или понижает температуру воздуха.

Его цвет – желтый. День – воскресенье. Металл – червонное золото.

Одним из обрядовых действий, восхваляющих солнечное божество, считался хоровод. В названии танца даже заключено имя бога.В отдельных источниках упоминается, что у древних славян существовал брат-близнец Хорса – Черный Хорс, обитающий в Навьем мире.

Числобог

Такое имя божество получило неспроста. Числобог (Цислбог) в представлениях древних славян заведовал числами и цифрами, он – создатель Круголета – кругового или цикличного календаря. Считается, что подобным календарем славяне пользовались до момента, как на престол взошел Петр I.

К Числобогу часто обращались те, кто был тесно связан с магией, занимался гаданиями и предсказаниями.

О божестве известно крайне мало. Числобог практически не упоминается ни в каких сказаниях, записях и легендах. Иногда его приравнивают к верховному божеству, которое появилось многим позже иных богов и богинь.

Доподлинно неизвестно, как расшифровывается имя божества и чьим ребенком он является. Иногда его отцом называют Перуна, иногда – Сварога. Некоторые историки полагают, что в пантеоне славянских богов вовсе не было Даждьбога. Он появился в результате ошибки, неправильной трактовки распространенного на Руси восклицания – «Дай Боже!».

Даждьбог повелевает солнцем. По небу он проезжает на колеснице, запряженной золотыми конями или львами, и следует за солнечным диском. Впереди него всегда летят стаи птиц. Есть предположение, что ему была подвластна магия, он умел обращаться в золотистого льва с густой гривой.

В легендах бог описывается как статный мужчина с лучистыми голубыми глазами и очень светлыми сверкающими волосами. Он облачен в золотые доспехи. Даждьбог не относится к числу богов-воинов, хотя его основным атрибутом выступает огромный щит.

Он – бог-защитник, дарующий людям здоровье, процветание, отличный урожай и материальные блага.

В ритуалах во имя божества всегда использовались перья диких птиц, идола изготавливали из дерева. Капища располагались на возвышенностях.

Стрибог

Когда земледельцы просили о дожде, а рыбкам и мореплавателям был нужен попутный ветер, они обращались к Стрибогу. Стрибог управляет ветрами, потому ему подвластно движение облаков на небосклоне. Контролировать воздушную стихию божеству помогают его многочисленные дети и внуки.

Он – сын Сварога (Рода). Владеет магией воздуха, умеет обращаться в птицу, летать. Бог легко создает различные иллюзии и делает невидимыми предметы. Под его властью находятся все птицы, а его символ – перо.

Капища для Стрибога никогда никак не огораживались, потому что движение воздушных потоков не должно пресекаться. Деревянного идола древние славяне устанавливали лицом на север, напротив фигурки ставился камень, который служил алтарем.

В жертву божеству ветра приносились животные, зерно, хлеб.

Семаргл

Появилось божество из искры, которую высек Сварог, ударив мечом по священному камню. Семаргл – бог огня, его также связывают с Луной. Чаще всего он является верхом на серебристом коне с золотой гривой. Его верный спутник – крылатая рыжая собака. В некоторых источниках говорится, что Семаргл сам может обращаться в летающего пса.

Божество, в отличие от многих иных представителей пантеона славянских богов, живет, как правило, среди людей. Ночами Семаргл стоит на страже смертных. Свой пост он покидает только раз в году – в день Осеннего равноденствия.

Обращались к нему, прося о сохранности посевов и запасов, созданных на холодное время года. Семаргл помогал в лечении. Славяне верили, что, если у больного человека появляется жар, значит, божество борется с хворью и ускоряет процесс выздоровления. Потому сбивать температуру было нельзя.

Жертвы богу приносились через огонь.

Мокошь

Мокошь – еще одна богиня, у которой много имен. Ее называют Родина-Мать, Макоша, Мокоша. Иногда встречается написание имени без мягкого знака.

Божество управляет судьбами людей. Тем, кто искренне верит, идет по своему пути, стремится воплотить истинные мечты в жизнь, Мокошь покровительствует и помогает.

Древние славяне почитали Мокошу как богиню Земли, достатка, прекрасного урожая, семейного благополучия. Она оберегает молодых девушек, способствует легким родам. Ритуалы в ее честь совершались, чтобы дети были здоровыми, а в семье всегда царили любовь и гармония.

В весенний период Мокошь изображали с поднятыми вверх руками, чтобы все посаженное в землю цвело и росло. Осенью руки Мокоши были опущены, это являлось символом богатого урожая.

Настроение у божества очень изменчивое. Потому наши предки боялись прогневать Мокошь. Ее недовольство могло обернуться многочисленными бедами и проблемами.

Вестниками Мокоши считались муравьи, пчелы, шмели, пауки. Их нельзя было убивать. С насекомыми связывались многие обряды на Руси.

Дерево Мокоши – ель. Чтобы привлечь внимание божества и расположить его к себе, дары, подношения оставлялись в еловых рощах.

Бог Ярило

Младший брат Даждьбога и Хорса, покровитель яркого весеннего солнца. Ярило на Руси олицетворял собой самый расцвет человеческих сил и сил природы. Он – бог юности, плотских удовольствий и любви, деторождения, страсти.

Наши предки наделили божество ярким темпераментом, чистотой, искренностью и отличным настроением. Ярило покровительствует влюбленным, однако отвечает только за страстную и плотскую составляющую отношений.

Ярило – статный, высокий юноша, которого обычно изображают с обнаженным торсом. У него ясные голубые глаза и светлые волосы. В одной из славянских легенд говорится, что в этого бога влюбилась юная богиня Леля.

Однако союза между ними не вышло: Ярило слишком ветреный и влюбленный одновременно во всех богинь славянского пантеона, в каждую смертную женщину.

В ряде источников указывается, что Ярило – не столько божество, сколько персонификация старинного славянского праздника, который выпадал на самое начало лета.

Богиня Лада

Богиня любви, счастья, красоты. Лада – дочь Первобога и Уточки, о которой позднее пошли все мифологические волшебные птицы.

Если Мокошь олицетворяет собой материнство и счастливый брак, то Лада – прекрасное юное создание, которое только-только готовится пойти под венец с любимым.

На Руси Лада покровительствовала молодым незамужним девушкам. Ее любовь – чистая, искренняя, не имеющая никакого отношения к плотским утехам, с которыми связан Ярило. Изображается богиня в виде красивой девы с длинными русыми или рыжеватыми волосами.

На ее голове нередко присутствует венок из ярких полевых цветов, одежда – светлая и легкая.

Символы Лады – белый лебедь, в которого божество могло перевоплощаться, и белая береза. Металл – золото, а камень – изумруд.

Во время обрядов в честь богини не принято было приносить кровавые жертвы. Как правило, славяне в качестве даров использовали цветы. Праздник, когда восхвалялась Лада, выпадает на 30 марта.

Богиня Леля

Леля – дочь Лады, одна из трех богинь, связанных с любовью, семейным счастьем. Однако, в отличие от Лады или Макоши, Леля не выступает в роли хранительницы домашнего очага. Она свободная, игривая, юная. Чаще всего изображается Леля в окружении дикой природы. В традиционной старославянской вышивке божество предстает в образе молодой лосихи.

Леля – юная дева с длинными светлыми волосами. Она совершенно не агрессивна, не относится к числу божеств-защитников, божеств-воителей. Покровительствует и помогает молодым девушкам, которые еще только ищут свою любовь. Она чиста и невинна.

Сезоном года Лели считалась весна. Потому и праздник в ее честь отмечался в конце апреля или в начале мая. Символы богини – молодая береза и рассветная заря. Металл – серебро. Стихия – вода. В легендах говорится, она стала женой Финиста, но не смогла забыть свою первую любовь, которой был Ярило.

Белобог

Верховное божество. Белобог считался одним из Ясуней – богов, которые олицетворяют собой свет, доброту, чистоту. Он – добрый старец, облаченный в светлые одежды. У него длинные седые волосы и борода.

Древние славяне обращались к Белобогу, прося его исполнить заветные желания. Он помогал сохранить мир в душе, поддержать гармонию в семье, наладить добрые отношения с людьми вокруг. Белобог «открывал» человеку глаза, указывал ему правильный, истинный путь, наполнял каждый день светом, теплом и добротой.

Божество не относится к числу воинов или защитников, оно лишь несет свет Вселенной и покой в жизни простых смертных. Белобог терпим к любым выходкам людей, он умеет прощать и забывать обиды, в нем нет ни грамма зла.

Он помогал в развитии и движении вперед, в материальных вопросах, мог выступать в роли целителя. В преданиях божество упоминается также под именами: Белун, Бог Белого Света, Святовит, Световит.

Бог Руевит

Бог-воин, бог-защитник. Руевит – могучий юноша в прочных доспехах, окруженный сиянием чистого света. В его руке – смертоносный клинок, без труда уничтожающий любого из служителей Тьмы. У него за поясом – еще семь мечей, против которых не устоит ни один враг.

Особенно почитаемым божество было у славян, проживающих в северных и западных землях. Идола Руевита делали из дуба. Божество даровало защиту во время войн, однако покровительствовало лишь тем, кто с почтением относился к языческим традициям, жил по законам, восхвалял богов.

Руевит часто изображается с семью ликами. Это объясняется тем, что на страже покоя могучий бог стоял не один, а в компании еще шести подобных ему божеств. В мифологии балтийских регионов он считался богом войны и победы в бою, его сравнивали с Марсом.

Он – универсальный воин, идеализированный образ защитника и солдата, герой. Под его надзором находятся территории Ярилы-Солнца и созвездия Макоши. Иными словами, защищает, оберегает Руевит Солнечную систему и Большую Медведицу.

Радогост

Бог успеха, радости и процветания. Сын Коляды и Радоницы, относится к касте солнечных славянских богов. Культ Радогоста получил особое распространение у славян, живших на севере.

Он заведовал финансовыми вопросами, помогал избежать споров и проблем тем, кто занимался торговлей. Обращались к богу с просьбами о хорошем урожае, о сытой жизни.

Радогост – сторонник справедливости. Он – бог-каратель. Он жестоко наказывал за обиды, унижения, воровство, убийства. Божество представлялось в роли верховного судьи, который оценивает поступки людей. После смерти Радогост встречал души, держа в руках весы. На их чаши складывались хорошие и дурные поступки, совершенные человеком при жизни.

Атрибутом бога в мирные времена была секира. В период войн изображали его с мечом в руке или с длинным острым копьем. Выглядел Радогост как сильный мужчина с рыжими волосами и бородой, иногда его облачали в доспехи. На его голове восседал орел, а в руках он держал отрубленную бычью голову.

Богиня Тара

Вечно прекрасная и вечно молодая богиня Тара во многих сказаниях фигурирует под именем Дара. Второе имя связно с одной из функций божества – дарование чего-либо. Тара – сестра Даждьбога, младшая дочь великого Перуна.

Она властвует над дикой природой: лесами, борами, дубравами, рощами. При этом под ее покровительством также находится все живое на земле, включая и человека. Тара – одна из самых почитаемых и любимых богинь у славянского народа.

Выглядела Тара как молодая девушка с темно-карими глазами и с длинной, туго заплетенной косой. На ней всегда был светлый сарафан, расшитый золотыми или красными нитями.

Она дарит доброту, любовь, гармонию и тепло. Знает, как излечить от любых недугов, используя целебные травы, цветы, ягоды.

Она – верховная богиня природы. Особо тесную связь с Тарой, как считали наши предки, имели деревья: вяз, береза, ясень, дуб и кедр.

Божество покровительствовало девушкам и женщинам. К Таре обращались, когда нужен был хороший урожай. Жертвы для нее были бескровными. В костре, разведенном в честь богини, сжигались семена, зерна, хлеб, пироги, различные угощения с праздничного стола, изготовленные своими руками.

Небесный воин, правая рука Перуна. Индра – бог-воитель, защитник. Однако, в отличие от многих иных божеств, он крайне редко спускается с небес и вступает в бой наравне с людьми. Индра привык воевать с Силами Тьмы в межзвездном пространстве.

Он – высший бог, который покровительствует военнослужащим, защитникам. В классическом варианте Индра представляется как высокий и очень сильный мужчина с бородой. Он облачен в кольчугу и латы. В его руках – сияющие мечи. Божество не знает страха и устали, готово самозабвенно защищать миры от злых сил.

К Индре взывали, когда нужно победить в бою. Он также олицетворял собой мудрость, отвагу, решительность. Всеми этими качествами славянский бог наделял тех, кто верил в него, кто делал подношения и проводил обряды в его честь.

Богиня Зимун

Богородица, мать Перуна, Велеса и многих иных славянских богов. Иногда ее именуют Матерью Всего Живого, в том числе людей.Зимун почиталась повсеместно. В ее праздник, выпадающий на апрель, было запрещено употреблять в пищу мясо и молоко.

Традиция сложилась ввиду того, что символ Зимун – корова. Животное олицетворяет собой достаток, богатство, процветание.Богиня заботлива и добра, дарит свет, любовь и тепло, помогает всем нуждающимся.

Древние славяне обращались к ней с различными просьбами. Она излечивала тяжелобольных, приносила гармонию и благополучие в семьи. Земледельцы просили у Зимун богатый урожай, торговцы – прибыли и выгодных сделок.

Зимун охраняла воинов, помогала им вернуться живыми и невредимыми с поля боя, одержав триумфальную победу над врагами. Она заведовала погодой, приглядывала за юными девушками и парнями. Незамужние девы обращались к ней с просьбами помочь отыскать суженого.

Изображалась Зимун в виде немолодой, но все равно очень красивой женщины с добрым взглядом. На ее губах была улыбка, что указывало на хорошее настроение, в котором всегда находилась богиня.

Полубог Ховала

Полубог, которого иногда причисляют к легиону Ангелов Смерти. Доподлинно неизвестно, откуда он взялся.

Ховала (Ховало) – седой старец в одеждах, расшитых славянскими рунами. На обруче над его головой находится шестнадцать или двенадцать глаз. Это божество никогда не спит и не дремлет. Днем глаза его поглощают энергию от растений, животных и птиц, людей. Ночью Ховала бродит по миру смертных и приносит покой, умиротворение, тихую радость и тепло.

Полубог ведает, где зарыты клады и сокровища, однако он очень ревностно охраняет такие места. Если человек, который не должен получить в свои руки богатства, настырно пытается добыть клад, то Ховала его ослепляет. Когда божество находится в скверном настроении, возникает засуха, солнце уничтожает посевы и весь урожай.

Несмотря на такие пугающие характеристики, Ховало не стремится навредить людям просто так. Напротив, он «выжигает» все злое и скверное в смертных, помогает преодолеть сложный жизненный этап, заряжает силами и уверенностью.

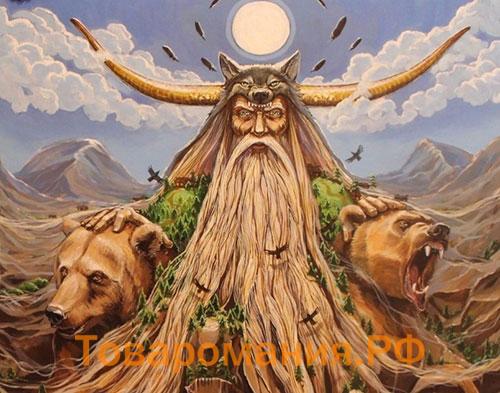

Бог Велес

Велес – многоликий бог, наделенный разнообразными обязанностями. Он обитает на границах трех миров – Яви, Нави и Прави. Все три мира ему подвластны.

Лики бога олицетворяют собой указанные три мира. В иных трактовках они – прошлое, настоящее и будущее.Велес часто изображается в образе седого мудрого старца с посохом в руке, его всегда сопровождает огромный бурый медведь.

Но есть и иные варианты внешности бога. Так, к примеру, древние славяне представляли его незрячим или с повязкой на глазах, с гуслями или рогом, с кувшином, наполненном священным коровьим молоком.

Божество помогает тем, кто ищет свой истинный путь и стремится развиваться духовно. При этом Велес также бог-кудесник, владеющий всякой магией, и бог-защитник, нередко предстающий в образе могучего человека с головой быка.

Он связан с зимнем сезоном года, потому есть предположение, что у древних славян Велес исполнял функции привычного нам Деда Мороза.

Управляет божество водной стихией, ему подвластны все духи природы. Он оберегает путников в дороге, помогает достигнуть финансового благополучия и достатка, выступает в качестве проводника для душ при переходе в загробный мир.

Волос

Волос или Владыка – одно из имен Велеса, о котором речь шла выше. Это древнейшее божество за время существования язычества и пантеона славянских богов претерпело ряд изменений. Так, например, уже в период христианизации Руси Волос (Велес) стал именоваться Сварогом или Сварливым.

Кроме описанных ранее особенностей и функций, бог Волос покровительствовал творцам. Он считался божеством прозы, поэзии, музыки – любого искусства. По значимости у славянских племен Волос уступал лишь Перуну.

Бог Волх

Бог-воин и бог-защитник. Он никогда не вступает первым в бой, старается решить все мирным путем. Он не отнимает и не завоевывает, но ревностно защищает и оберегает то, что принадлежит ему.

В Новгородской Летописи божество представляется как одна из ипостасей Велеса, во многих же иных источниках Волх выступает как самостоятельный мифологический персонаж.

Волху подвластна магия, он умеет принимать облик любого зверя. В русских народных сказках мудрый и хитрый Серый Волк – это как раз Волх.

Внешне он представлял собой высокого и статного, сильного мужчину, облаченного в кольчугу. На голове Волх носил шлем, выкованный из чистого золота. Его оружия – булава и меч. Верным спутником Волха считается огненный конь.

Древние славяне обращались к божеству, прося его о защите и помощи, о том, чтобы Волх покарал обидчиков и предателей. Бог мог наделить человека силой, смелостью и мудростью.

В преданиях сказано, что Волх – сын Горына и Матери-Серы-Земли. Он – правнук Чернобога. Но, несмотря на такую «темную» родословную, для древних славян Волх являлся героем и справедливым воином.

Бог Сварог

В божественном пантеоне Сварог занимал верховное место, которое уступил ему Род, отправившись на заслуженный отдых. Сварог – Творец, бог огненной стихии, справедливый и мудрый. Он – отец многих важных и почитаемых славянами божеств.

Бог помогал тем, кто трудился на полях и в кузницах. К нему обращались с мольбами, когда нужно было добиться хорошего урожая.

В легендах говорится, что Сварог принес людям огонь, научил готовить на нем пищу, а также подарил славянам сыр и творог – пищу, которая считалась священной.

Он – бог-кузнец, который без устали трудится в небесной кузнице. Кроме огня и еды, Сварог даровал смертным оружие для защиты, некоторые орудия труда, научил управляться с металлом.

Божество покровительствует всем труженикам, воинам, тем, кто постоянно стремится узнавать что-либо новое. Он приносит движение, развитие, новые знания и умения, защищает от зла.

Сын Бога-Творца, имеющий власть над огненной стихией. Он управляет земным огнем, наделен тесной связью с небом и солнцем. Некоторые славяне почитали его и как бога войны, победы.

Сварожич наделен изменчивым характером. Находясь в хорошем расположении духа, он приносил тепло и свет. Когда божество гневалось, случались лесные пожары и сильные засухи.

Обращались к нему в случаях, когда требовалось решить серьезные вопросы и задачи, когда нужна была защита. Сварожич наделял людей, почитающих его, смекалкой, мудростью, помогал в освоении различных профессий, даровал силы для достижения поставленных целей.

Время Сварожича – золотая осень, период, когда собирается урожай и играются осенние свадьбы. Его тотемные птицы – журавль, лебедь и петух. В качестве подношений божеству славяне использовали напитки и хлеб, пироги.

Бог Род

Создатель всего, который «родился» из Мирового Яйца. Род «вылепил» мир небесный (Правь), мир людской (Явь) и Навье царство. Он – истина, сама сущность Мироздания. Род посадил Мировое Древо, из его дыхания появилась богиня Лада, он создал природу такой, какой мы ее знаем.

Создатель всех миров сотворил прабогинь, получивших имена Доля и Недоля. Вместе с Мокошью они ткут нити судеб, что роднит их с норнами из скандинавской мифологии.

Род не управляет мирами, он лишь создатель. У него нет конкретного облика, потому древние славяне не создавали его идолов, но почитали божество и поклонялись ему.

Богиня Рожаница

Рожаница – одно из имен богини Лады, которую еще называют Ладушкой, Ладо. Информация о ней представлена выше.Кроме того, рожаницами в пантеоне славянских богов именовались все богини, имеющие отношение к продолжению рода, плодородию, к любви и к семейным отношениям. По некоторым данным следует, что рожаницами также называли и богинь судьбы.

Баба Яга

В славянской мифологии Баба Яга носит имя Яга Виевна. Она – дочь Вия, правительница Верхнего Подземного Царства, жена Велеса. В преданиях и легендах она изображается как прекрасная дева с темными волосами. Она умна и сообразительна, сильна настолько, что способна в бою побороть едва ли не любого бога.

Яга владеет магическими знаниями, умеет летать и становиться невидимой. Вместе с мужем проживает Яга на границе миров. Она понимает языки растений, птиц, животных, умело обращается с любым оружием.

Ягу Виевну нельзя причислять к касте Темных славянских богов. Но и Светлой ее тоже никак не назвать. Она способна на добрые поступки, помогает людям в беде, защищает и оберегает, обучает магическому искусству. Однако ее темная сторона то и дело берет над богиней верх. Тогда Яга толкает Велеса на скверные поступки.

У славянских богов Яга не в почете. В одном предании сказано, что божества наслали на нее проклятие, лишив молодости. С тех пор Яга начала красть души юношей и девушек, детей, пытаясь вернуть себе былой облик. Отсюда берет свое начало персонаж русских народных сказок – Баба Яга с костяной ногой, метлой и ступой.

Черный бог Кощей

Кощный Бог или Черный Бог – имена, под которыми фигурирует Кощей в мифах древних славян. Его образ схож с персонажем сказок, но все же имеет некоторые отличия.

Кощей представлялся нашим предкам как старик с горящими серыми глазами. В руке он держал кривую палку (или кочергу), которой ворошил кости мертвецов. Он находился в окружении черных воронов и муравьев. Верный спутник бога – говорящий конь, верхом на котором Кощей проникал в мир смертных. Тотемные животные божества: змея, жаба.

Правит Кощей в царстве мертвых. Он отправляет души грешных людей в Пекло, где происходит очищение священным огнем ото всякой злобы.

Он связан с зимой так же, как и его супруга Мара. Время Кощея – ночь. Славяне верили, что как только спускаются сумерки, Черный Бог в сопровождении нескольких верных воинов проникает в мир людей. Он появляется на окраинах деревень и сёл, бывает возле лесов и болот.

К смертным у бога двоякое отношение. Людей чистых он не трогает. При необходимости даже оказывает некоторые услуги, не требуя ничего взамен. Но если повстречается Кощею на пути человек с «черной» душой, он покарает его еще при жизни или вовсе заберет с собой в Темное царство. Потому к этому божеству относились с опаской и уважением.

Бог славян Чернобог

Много древних сказаний сказано о нечисти болотной, да не все они дошли до нас. Ведь их покровительствует могущественный Чернобог — повелитель темных сил зла и прихоти, тяжких недугов и горьких несчастий. Это бог тьмы. Его обитель — страшные лесные чащи, пруды затянутые ряской, глубокие омуты и топкие болота.

Он со злобой держит в руке копье и властвует ночью. Подчиненная ему нечистая сила многочисленна: лешие, запутывающие лесные тропы, русалки, затягивающие людей в омуты, хитрые банники, ехидные и коварные вурдалаки, капризные домовые.

Бог славян Мокошь

Мокошь (Макеша), это богиня торговли, подобно древнеримскому Меркурию. По-старославянски мокошь означает «полный кошель». Она расчетливо использует собранный урожай. Еще одно ее предназначение — управление судьбой. Ее интересует прядение и ткачество; прядеными нитями она сплетает судьбы людей. Молодые хозяйки боялись оставлять на ночь незаконченную кудель, веря, что Мокоша пряжу испортит, а с ней и судьбу. Северные славяне считают Мокошу недоброй богиней.

Стрибог бог ветра

Он бог над богами стихийных сил природы (Посвистом, Погодой и другими). Стрибог — повелитель ветра, ураганов и метелей. Он может быть умилительно добрым и яростно злым. Когда он сердито дует в рог, возникает стихия, когда он добрый, то просто шумит листва, журчат ручьи, завывает ветер в расщелинах деревьев. От этих звуков природы появилась музыка и песни, а с ними и музыкальные инструменты. Стрибогу молятся, чтобы стихла буря, а охотники его просят о помощи в преследовании чуткого и пугливого зверя.

Лада богиня любви и красоты

Богиня Лада, это покровительница домашнего очага. Ее одежды — белоснежные облака, а утренние росы — слезы. В предрассветной дымке она провожает тени усопших в потусторонний мир. Лада — земное воплощение Рода, верховная жрица, богиня-мать, окружена свитой молодых прислужниц. Она красива и умна, смела и ловка, лозой гибка, из ее уст льется звонкая лестная речь. Лада дает людям советы как жить, что можно делать, а чего нельзя. Она порицает виновных и оправдывает ложно обвиненных. Давным-давно на Ладоге стоял ее храм, сейчас ее обитель — небесная синева.

Пантеон богов в язычестве Древней Руси

В язычестве Древней Руси верховным богом считался Род, повелевающий всем существующим во Вселенной, в том числе и всеми остальными богами. Он возглавлял вершину языческого пантеона богов, являлся творцом и родоначальником. Именно всемогущий бог Род оказывал влияние на весь круговорот жизни. У него не было ни конца, ни начала, он существовал везде. Именно так описывают Бога все ныне существующие религии.

Роду были подвластны жизнь и смерть, изобилие и нищета. Несмотря на то, что он невидим для всех, от его взора никому не укрыться. Корень имени главного бога пронизывает речь людей, его можно услышать во многих словах, он присутствует в рождении, родственниках, родине, роднике, урожае.

После Рода остальные божества и духовные сущности язычества Древней Руси распределялись по разным ступеням, которые соответствовали степени их воздействия на жизнь людей.

На верхней ступени располагались боги, которые управляли глобальными и общенародными делами – войнами, межнациональными конфликтами, погодными катаклизмами, плодородностью и голодом, рождаемостью и смертностью.

Средняя ступень отводилась божествам, отвечающим за локальные дела. Они покровительствовали сельскому хозяйству, ремеслам, рыбалке и охоте, семейным заботам. Их образ был подобен облику человека.

В язычестве Древней Руси присутствовали духовные сущности с телесным обликом, отличным от человеческого, располагались они на стилобате основы пантеона. Он принадлежал кикиморам, вурдалакам, лешим, домовым, упырям, русалкам и многим другим, им подобным.

Собственно, духовными сущностями заканчивается славянская иерархическая пирамида, это отличает ее от древнеегипетской, в которой существовал также загробный мир, населенный своими божествами и подчиняющийся особым законам.

Хорс в язычестве Древней Руси являлся сыном бога Рода и братом Велеса. На Руси он назывался богом Солнца. Его лик был подобен солнечному дню – желтый, лучистый, ослепительно яркий.

У Хорса было четыре воплощения:

Каждое из них действовало в свой сезон года, люди обращались к ним за помощью, используя определенные обряды и ритуалы.

В язычестве Древней Руси годичный цикл начинался с Коляды, его владычество начиналось в день зимнего солнцестояния и продолжалось до дня весеннего равноденствия (с 22 декабря по 21 марта). В декабре славяне при помощи ритуальных песен приветствовали молодое Солнце и восхваляли Коляду, празднования продолжались до 7 января и назывались Святками.

В это время было принято забивать домашнюю скотину, открывать соленья, везти запасы на ярмарку. Весь период Святок славился своими посиделками, обильными застольями, гаданиями, весельем, сватовством и свадьбами. «Ничегонеделанье» в это время было законным времяпрепровождением. В это время также полагалось проявлять милосердие и щедрость к беднякам, за это Коляда был особенно благосклонен к благодетелям.

Эксперты магазина “Ведьмино Счастье” рекомендуют

Иначе в язычестве Древней Руси его называли Яровитом, Руевитом, Яром. Древние славяне описывали его как юного солнечного бога, босоногого молодца, восседающего на белом коне. Там, куда он обращал свой взгляд, всходили посевы, там, где он проходил, начинали колоситься травы. Голову его венчал венок, сплетенный из колосьев, левой рукой он держал лук со стрелами, правой удерживал вожжи. Он начинал править в день весеннего равноденствия и заканчивал в день летнего солнцестояния (с 22 марта по 21 июня). К этому времени домашние припасы у людей подходили к концу, а трудиться по-прежнему надо было много. Когда же солнце поворачивало вспять, спадало напряжение в работе, тогда наступало время Даждьбога.

В язычестве Древней Руси по-другому его называли Купалой или Купайлой, он был богом Солнца с лицом зрелого мужчины. Владычествовал Даждьбог с летнего солнцестояния и до осеннего равноденствия (с 22 июня до 23 сентября). Из-за горячей рабочей страды празднования в честь этого бога переносились на 6-7 июля. Этой ночью славяне на огромном костре сжигали чучело Ярилы, девушки прыгали через огонь и пускали по воде венки, сплетенные из цветов. И парни, и девушки были заняты поисками цветущего папоротника, исполняющего желания. Забот в это время тоже было много: надо было косить траву, заготавливать запасы на зиму, чинить дома, подготавливать сани к зимней поре.

Сварог, иначе его называли Световидом, принимал эстафету власти у Даждьбога. Солнце клонилось к горизонту все ниже, Сварога славяне представляли в образе высокого седого крепкого старца. Его взгляд был обращен на север, в руках он сжимал тяжелый меч, призванный разгонять силы тьмы. Световид был мужем Земли, отцом Даждьбога и остальных богов природы. Он правил с 23 сентября по 21 декабря, это время считалось временем сытости, покоя и достатка. У людей в этот период не было особых забот и печалей, они устраивали ярмарки, играли свадьбы.

Перун – бог грома и молнии

В язычестве Древней Руси особое место занимал бог войны Перун, правой рукой он сжимал меч-радугу, левой держал стрелы-молнии. Славяне говорили о том, что облака были его волосами и бородой, гром – его речью, ветер – его дыханием, капли дождя – оплодотворяющим семенем. Он был сыном Сварога (Сварожич) с непростым нравом. Считался покровителем храбрых воинов и всех, кто прикладывал усилия к тяжелому труду, одаривал их силой и удачей.

Стрибог – бог ветра

Стрибога в язычестве Древней Руси почитали как бога, повелевающего другими божествами стихийных сил природы (Посвистом, Погодой и другими). Он считался повелителем ветров, ураганов и метелей. Он мог быть очень добрым и очень злым. Если он сердился и дул в свой рог, то не на шутку разгуливалась стихия, когда же Стрибог пребывал в добродушном настроении, просто шумела листва, журчали ручьи, ветерок колыхал ветви деревьев. Звуки природы легли в основу песен и музыки, музыкальных инструментов. Ему возносили молитвы об окончании бури, охотникам он помогал преследовать чутких и пугливых зверей.

Велес – языческий бог богатства

Велеса почитали как бога земледелия и скотоводства. Он также считался богом богатства (его называли Волосом, Месяцем). Ему подчинялись тучи. В молодости Велес сам пас небесных овец. Разгневавшись, он мог наслать на землю проливные дожди. И в наши дни, окончив жатву, люди оставляют один собранный сноп для Велеса. Его имя используют, когда нужно поклясться в честности и преданности.

Лада – богиня любви и красоты

В язычестве Древней Руси ее почитали как покровительницу домашнего очага. Белоснежные облака были ее одеждами, утренние росы – слезами. В предрассветные часы она помогала теням усопших перейти в потусторонний мир. Лада считалась земным воплощением Рода, верховной жрицей, богиней-матерью, в окружении свиты молоденьких прислужниц.

Славяне описывали Ладу как умную, красивую, смелую и ловкую, гибкую станом, говорящую звонкие лестные речи. Люди обращались к Ладе за советами, она говорила о том, как нужно жить, что делать можно, а что нет. Она порицала виноватых, оправдывая тех, кого обвиняли напрасно. В давние времена у богини был храм, возведенный на Ладоге, сейчас же она обитает в синеве неба.

В язычестве Древней Руси немало преданий было сложено про болотную нечисть, лишь часть из них дошла до наших дней. Покровителем нечисти был могущественный бог Чернобог, он повелевал темными силами зла и прихотей, тяжкими недугами и горькими несчастьями. Его считали богом тьмы, обитавшим в страшных лесных чащах, прудах, затянутых ряской, глубоких омутах и топких болотах.

Со злостью сжимал Чернобог – ночной властитель – копье в руке. Он повелевал многочисленной нечистой силой – лешими, которые запутывали лесные тропинки, русалками, которые затягивали людей в глубокие омуты, хитрыми банниками, ехиднами и коварными вурдалаками, капризными домовыми.

Мокошью (Макешей) в язычестве Древней Руси называли богиню торговли, она была подобием древнеримского Меркурия. На языке старославян мокошь означал «полный кошель». Богиня с пользой распоряжалась собранным урожаем.

Еще одним предназначением Мокоши считалось управление судьбой. Она интересовалась прядением и ткачеством; с помощью пряденых нитей она сплетала людские судьбы. Молодые хозяйки опасались оставить на ночь неоконченную пряжу, считалось, что Мокоша может испортить кудель, а вместе с ней и судьбу девушки. Северные славяне относили Мокошу к недобрым богиням.

В язычестве Древней Руси Параскева-Пятница была наложницей Мокоши, сделавшей ее богиней, которой была подвластна разгульная молодежь, азартные игры, попойки с вульгарными песнями и непристойными танцами, а также нечестная торговля. По этой причине именно пятница в Древней Руси долгое время была базарным днем. Женщины в это время не должны были работать, потому что ослушавшаяся Параскеву могла быть обращена богиней в холодную жабу. Древние славяне считали, что Параскева могла отравлять воду в колодцах и подземных ключах. В наше время о ней практически забыли.

Бог славян Морена

В язычестве древних славян богиню Маруху, или иначе – Морену, считали властительницей зла, неизлечимых болезней и смерти. Именно она была причиной лютых зим на Руси, ненастных ночей, эпидемий и войн. Ее представляли в образе страшной женщины, у которой было темное морщинистое лицо, глубоко запавшие маленькие глазки, провалившийся нос, костлявое тело и такие же руки с длинными изогнутыми ногтями. В прислужниках у нее ходили недуги. Сама Маруха не уходила, ее можно было прогонять, но она все равно возвращалась.

Перун бог грома и молнии

Это бог войны. В своей правой руке Перун держит меч-радугу, в левой — стрелы-молнии. Облака — его волосы и борода, гром — его речь, ветер — дыхание, капли дождя — оплодотворяющее семя. Он сын Сварога (Сварожич), и также наделен грозным нравом. Он покровительствует храбрым воинам и каждому, кто прикладывает усилия к тяжкому труду, дарит им удачу и силу.

Велес языческий бог богатства

Это бог земледелия и скотоводства. Еще Велеса называют богом богатства (он же Волос, Месяц). Он повелевает тучами. Будучи молодым, он сам пас небесных овец. В гневе Велес посылает на землю проливные дожди. После жнив люди еще до сих пор оставляют ему один собранный сноп. Его именем клянутся в честном слове и верности.

Святилища и жрецы в язычестве Древней Руси

У славян была сложная система языческих верований и столь же непростая система культов. У «малых» божеств не было жрецов и святилищ, люди молились им по одному или собирались семьями, общинами, племенами. Чтобы почитать «высоких» богов, собиралось уже не одно племя, люди создавали специальные храмовые комплексы, выбирали жрецов, способных общаться с божествами.

С давних пор славяне выбирали для своих молений горы, особым почитанием в язычестве Древней Руси пользовались «лысые» горы, на вершинах которых не росли деревья. На верхушке холмов устраивали «капища», то есть места, где устанавливали капь – идола.

Вокруг капища насыпали вал, формой напоминавший подкову, по верху которого жгли священные костры – крады. Кроме внутреннего вала, существовал еще один, обозначавший внешнюю границу святилища. Образованное между ними пространство называли требищем, именно здесь язычники древней Руси употребляли жертвенную пищу.

Ритуальные пиры предполагали, что люди и боги трапезничают вместе. Пиры проводились как под открытым небом, так и в специально возведенных на требище сооружениях, их называли хоромами (храмами). Изначально в храмах проводили только ритуальные пиры.

До наших дней сохранилось очень мало языческих идолов Древней Руси. Их незначительное количество в первую очередь объясняется тем, что большая часть из них была из дерева. Славяне использовали для своих идолов дерево, а не камень, поскольку полагали, что оно обладает особой магической силой. В язычестве Древней Руси деревянные изваяния сочетали и священную силу дерева, и мощь самого божества.

Языческих жрецов называли волхвами. Они были призваны совершать ритуалы в святилищах, создавать идолов и священные предметы, с помощью магических заклинаний они просили богов послать обильные урожаи.

Долгое время древние славяне верили, что существуют волки-облакогонители, взмывающие в небо и разгоняющие тучи или призывающие дождь в засушливые времена. Жрецы воздействовали на погоду с помощью особой чаши (чары), которая была наполнена водой. Над ней читались заклинания, а воду потом использовали для окропления посевов. Славяне верили, что такие действия помогают увеличению урожая.

Волхвы умели делать амулеты, то есть специальные украшения для мужчин и женщин, на которых писались заклинательные символы.

Низшие божества древних славян

В те времена, когда древние славяне занимались по большей части охотой, а не земледелием, они считали, что дикие звери были их прародителями. Язычники верили, что это могущественные божества, которым необходимо поклоняться.

Каждое племя имело свой тотем, другими словами – священное животное для поклонения. Некоторые племена верили в то, что их предком был Волк. Это животное почиталось в качестве божества. Его имя считалось священным, произносить его вслух было нельзя.

Хозяином в языческом лесу считался Медведь – самое сильное животное. Славяне верили, что именно он способен защитить от любого зла, кроме того, он покровительствовал плодородию – для славян весна наступала тогда, когда медведи пробуждались от зимней спячки. Практически до XX века в крестьянских домах хранились медвежьи лапы, они считались талисманами, оберегающими своих хозяев от болезней, колдовства и разных несчастий. В язычестве Древней Руси верили, что медведи наделены огромной мудростью, они знали практически все: имя зверя использовалось при произнесении клятв, а охотник, посмевший клятву нарушить, был обречен погибнуть в лесу.

В язычестве Древней Руси почитали и травоядных животных. Самым уважаемым была Олениха (Лосиха), славяне считали ее богиней плодородия, неба и солнечного света. Богиню представляли с рогами (в отличие от обычных самок оленя), которые символизировали солнечные лучи. По этой причине славяне верили, что рога оленей являются оберегами, способными защитить от разной нечисти, их вешали над входом в жилище либо внутри избы.

Считалось, что небесные богини – Оленихи – могут послать на землю новорожденных оленят, которые сыпались из туч словно дождь.

Из домашних животных наибольшим почтением в язычестве Древней Руси пользовался Конь. Это объяснялось тем, что долгое время племена, населявшие современную Европу и Азию, вели не оседлый, а кочевой образ жизни. Потому золотой конь, проносящийся по небу, являлся для них олицетворением солнца. А позднее появился и миф о боге солнца, который пересекал небо на своей колеснице.

В язычестве Древней Руси существовали не только духи, населявшие леса и водоемы. Верования славян распространялись на домашних божеств, это были доброхоты и доброжилы, которых возглавляли домовые, жившие под печью либо в лапте, который специально для них вешали над печью.

Домовых считали покровителями хозяйства. Старательным хозяевам они помогали преумножать благо, а в наказание за лень могли наслать беду. Славяне верили, что домашний скот пользовался особым вниманием домовых. Так, они расчесывали лошадям хвосты и гривы (но если домового рассердить, то он, наоборот, мог спутать шерсть животного в колтуны), они могли увеличить удои у коров (или, наоборот, отнять у них молоко), от них зависели жизнь и здоровье новорожденной домашней скотины. Поэтому славяне стремились к тому, чтобы всячески задабривать домовых, предлагая им различные угощения и проводя специальные обряды.

Помимо веры в домовых, в язычестве Древней Руси верили в то, что ушедшие в мир иной родные помогают живущим. Эти верования тесно переплетались между собой, поэтому образ домового был неразрывно связан с печью, очагом. Славяне полагали, что души новорожденных приходят в наш мир через дымоход, через него же и уходят души усопших.

Люди представляли домового в образе бородатого мужчины с шапкой на голове. Его фигурки вырезали из дерева, они носили название «чуры», и, помимо домашних божеств, олицетворяли собой усопших предков.

Славяне, проживавшие на севере Древней Руси, верили, что помощь по хозяйству им оказывают не только домовые, но и дворовые, скотники и кутные боги (местом обитания этих доброжилов был хлев, они заботились о домашней скотине, а в качестве подношения люди оставляли им хлеб и творог), а также овинники, что охраняли запасы зерна и сена.

В язычестве Древней Руси баню считали местом нечистым, а обитавших в ней божеств – банников – относили к злым духам. Задабривали их, оставляя им веники, мыло и воду, к тому же банникам приносили жертвоприношения – черную курицу.

Даже после того, как официальной религией на Руси стало христианство, вера в «малых» богов сохранялась. В первую очередь, они почитались не столь явно, как боги небес, земли и природы. У малых божеств не было святилищ, а обряды, призванные задобрить их, люди совершали в кругу семьи. Кроме того, славяне верили в то, что «малые» боги постоянно живут рядом с ними, они общались с ними постоянно, а потому, несмотря на все усилия церкви, почитали домашних божеств, чтобы обеспечить своей семье и своему дому благополучие и безопасность.

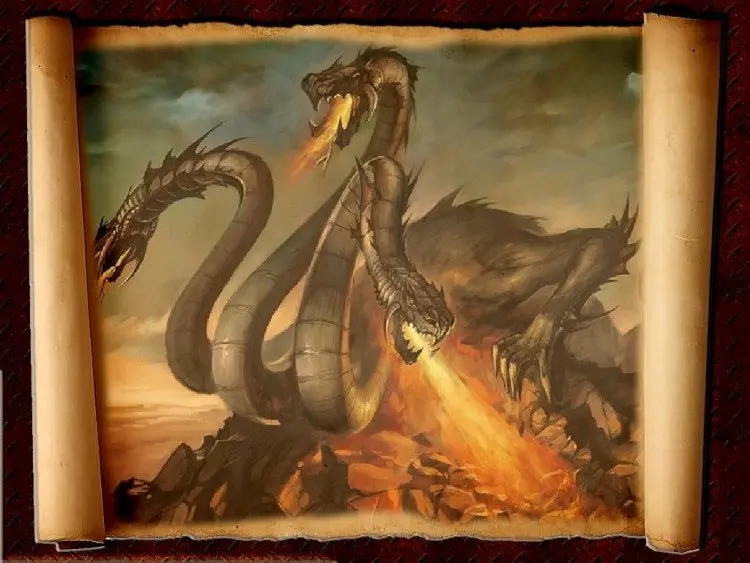

В язычестве Древней Руси одним из самых грозных божеств-чудовищ славяне считали владыку подземного и подводного миров – Змея. Его представляли могучим и враждебным чудовищем, которого можно встретить в мифах и преданиях практически всех народов. Представления древних славян о нем дошли до наших дней в сказках.

Язычники севера почитали Змея – владыку подземных вод, имя ему было Ящер. Святилища Ящера были расположены среди болот, на берегах озер и рек. Для его береговых святилищ была характерна идеально круглая форма, она символизировала совершенство, противопоставляя порядок грозной всеразрушающей силе этого божества.

Для жертвоприношений Ящеру использовали не только черных кур, которых кидали в болота, но и молоденьких девушек. Эти поверья нашли отражение в сказках и легендах.

Для всех славянских племен, поклонявшихся Ящеру, он был поглотителем солнца.

Со временем кочевой образ жизни древних славян сменялся оседлым, люди переходили от охотничьих промыслов к земледелию. Этот переход сказывался и на многих мифах и религиозных обычаях славян. Древние обряды смягчались, утрачивая свою жестокость, человеческие жертвоприношения сменили обряды приношения в жертвы животных, а потом и вовсе чучел. В язычестве Древней Руси боги времен земледелия были гораздо добрее к людям.