Что такое изба в архитектуре

Современный архитектурный термин «изба» означает русское традиционное крестьянское жилище срубной конструкции. Но у него есть и другие значения:

- внутреннее помещение деревянного дома;

- помещение государственного учреждения, орган центрального управления; приказ (на Руси XVI в.).

Происхождение слова «изба» не ясно, но распространено мнение, что это изменённое древнеславянское «истьба». Истьбою, истопкою в летописи называют отапливаемый жилой сруб. Этого же мнения придерживался и М. Красовский. Однако, в других славянских языках (чешский, польский, словацкий) слово «изба» определяет помещение для хранения имущества и продовольствия, т.е. без очага или печи.

Что такое светёлка

Это чердачное помещение обязательно с красным окном. Светёлки не отапливались и могли использоваться только в теплое время года как запасное жилое или спальное помещение. Там могли устраиваться на ночлег гости или молодежь, расстилая постельное принадлежности прямо на полу. В светёлку могли селить наемных работников.

Иногда там хранилась верхняя одежда, уложенная в большие плетеные корзины – «коробейки». Вообще следует помнить, что светёлки появились в структуре русской избы достаточно поздно. Во многом их обстановка и характер использования зависели от традиций, сложившихся в той или иной конкретной семье.

А вот «светлица» — это светлое помещение. Иногда светлицей был отдельный сруб, в каждой стене которого были окна. В самой светлой комнате занимались рукоделием или принимали гостей.

Что это такое

Наконец, при очень многочисленной семье возникала необходимость в отдельном помещении. Тогда рубили избу по другую сторону ворот, но под одну крышу с главной избой, а над воротами (на горе) устраивали «горницу».

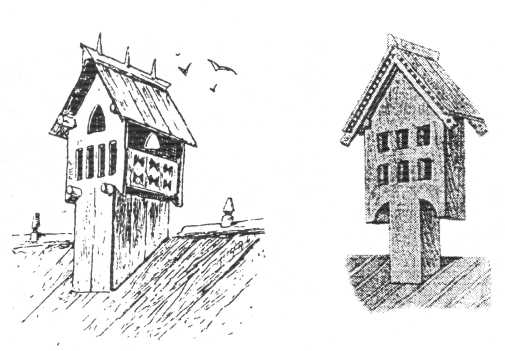

Горница — это холодная комната с маленькими окнами и полом, поднятым выше пола главной избы, как на рисунке ниже. Она соединяется непосредственно со стряпущей и подобно ей предоставляется в полное владение баб.

Рисунок фасада русской избы с горницей Ярославской губернии

Так определил горницу М. В. Красовский в своём «Курсе древнерусской архитектуры» в 1916 году. Но в конце ХХ века архитектурные словари дают уже несколько иные определения этого термина:

- чистая половина избы, обычно на подклете (Словарь терминов архитектуры. Юсупов Э.С., 1994);

- соединенная сенями с теплым жилым помещением парадная половина крестьянского дома, обычно неотапливаемая (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995);

- изба на глухом подклете (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995)

Удача улыбнется вам!

Дом для каждого из нас – это место, куда хочется приходить. Дома человек отдыхает душой и телом. Там его ждут родные и любимые люди. Там он принимает пищу, растит детей. И неудивительно, что древние славяне очень большое внимание уделяли грамотному строительству своего жилья. Мужчина всегда был в образе домостроя, а женщина – хранительницы очага, домашнего уюта. Основные данные о том, в каких постройках жили наши предки, мы получаем из письменных источников, а также от археологов.

Как только славяне появились и начали свое расселение по необъятным просторам Европы и современной России, они жили около рек. Согласитесь, что источник воды рядом был большой необходимостью в хозяйстве. Конечно, первое жилище славян было очень примитивно. О нем не сохранилось много данных. В некоторых источниках описывается, что вся община (пока еще существовал общинный строй) жила в постройке, очень длинной, вдоль берега водоема.

- Материал для строительства и место строительства

- Устройство древнерусской избы.

В этой статье отслеживается развитие устройства русской избы внутри и снаружи. В начале ХХ века, в 1916 году член-корреспондент Императорского археологического общества Михаил Витольдович Красовский составил «Курс истории русской архитектуры», материал из которого и послужил для написания статьи. Автор показал развитие древних традиций исполнения крестьянских домов на территории России.

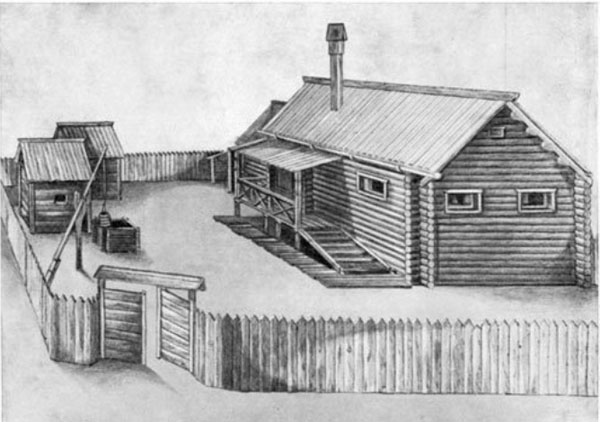

Мы рассмотрим главнейшие типы изб конца XVII века и первой половины XVIII, которые сохранились до начала прошлого столетия или были зарисованы во второй половине ХIX века академиком Львом Владимировичем Далем и другими исследователями русского деревянного зодчества.

Утром светило солнце, да только воробьи шибко раскричались — верная примета к метели. В сумерках повалил частый снег, а когда поднялся ветер, запорошило так, что и протянутой руки не разглядеть. Бушевало всю ночь, и на следующий день буран не растерял силы. Избу замело до верха подклета, на улице сугробы в человеческий рост — не пройти даже к соседям, а за околицу села и вовсе не выбраться, но идти никуда особо и не нужно, разве что за дровами в сарай-дровяник. Припасов в избе хватит на всю зиму.

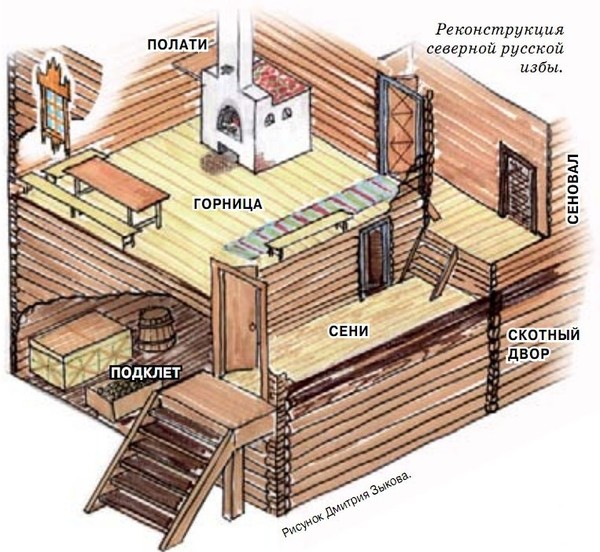

В подклете — бочки и кадушки с солёными огурцами, капустой, грибами и брусникой, мешки с мукой, зерном и отрубями для птицы и другой живности, на крючьях сало да колбасы, вяленая рыба; в погребе в бурты засыпаны картошка и прочие овощи. И на скотном дворе порядок: две коровы пережёвывают сено, которым до крыши завален ярус над ними, свиньи похрюкивают за загородкой, птица дремлет на насесте в выгороженном в углу курятнике. Прохладно здесь, но мороза нет. Сложенные из толстых брёвен, тщательно проконопаченные стены сквозняков не пропускают и сохраняют тепло животных, преющего навоза и соломы.

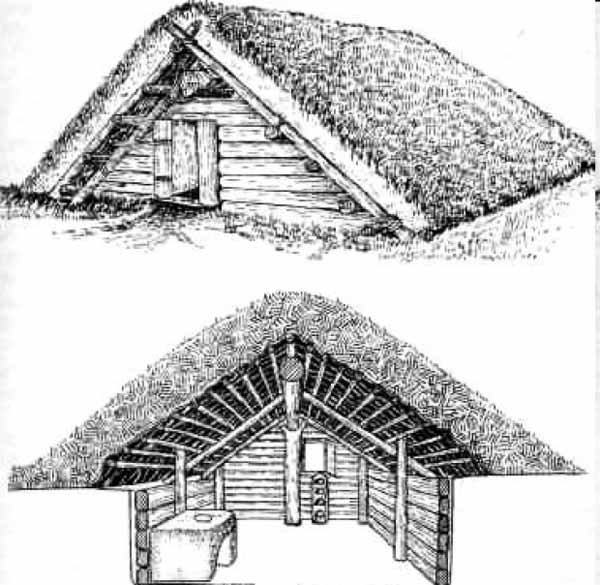

Самые древние русские избы — до XIII века — строили без фундамента, почти на треть зарывая в землю, — так было проще сберечь тепло. Выкапывали яму, в которой принимались собирать венцы из брёвен. До дощатых полов было ещё далеко, и их оставляли земляными. На тщательно утрамбованном полу из камней выкладывали очаг. В такой полуземлянке люди проводили зимы вместе с домашней живностью, которую держали ближе к входу. Да, и дверей не было, а небольшое входное отверстие – только бы протиснуться — прикрывали от ветров и холодов щитом из полубрёвен и матерчатым пологом.

Прошли века, и русская изба выбралась из-под земли. Теперь её ставили на каменном фундаменте. А если на столбах-сваях, то углы опирали на массивные колоды. Те, кто побогаче, делали крыши из тёса, селяне победнее крыли избы щепой-дранкой. И двери появились на кованых петлях, и окошки прорубались, и размеры крестьянских строений заметно увеличились.

Лучше всего знакомы нам традиционные избы, какими они сохранились в сёлах России от западных до восточных пределов. Это изба-пятистенка, состоящая из двух помещений — сеней и жилой комнаты, или шестистенка, когда собственно жилое помещение делится ещё одной поперечной стеной на-двое. Такие избы ставили в деревнях вплоть до самого последнего времени.

Крестьянская изба Русского Севера строилась иначе.

По сути, северная изба — это не просто дом, а модуль полного жизненного обеспечения семьи из нескольких человек в течение долгой, суровой зимы и холодной весны. Этакий космический корабль на приколе, ковчег, путешествующий не в пространстве, а во времени — от тепла до тепла, от урожая до урожая. Человеческое жильё, помещение для скота и птицы, хранилища припасов — всё находится под одной крышей, всё под защитой мощных стен. Разве что дровяной сарай да амбар-сеновал отдельно. Так они тут же, в ограде, пробить к ним в снегу тропу нетрудно.

Северная изба строилась в два яруса. Нижний — хозяйственный, там скотный двор и хранилище припасов — подклет с погребом.Верхний — жильё людей, горница, от слова горний, то есть высокий, потому что наверху. Тепло скотного двора поднимается вверх, это люди знали с незапамятных времён. Чтобы попасть в горницу с улицы, крыльцо делали высоким. И, взбираясь на него, приходилось одолеть целый лестничный пролёт. Зато как бы ни навалил буран сугробы, вход в дом они не заметут.

Поднимай ноги повыше да пригнуться не забудь — неровён час набьёшь шишку о притолоку.

Просторный подклет находится под горницей, вход в него — со скотного двора. Делали подклеты высотой в шесть, восемь, а то и десять рядов брёвен — венцов. А начав заниматься торговлей, хозяин превращал подклет не только в хранилище, но и в деревенскую торговую лавку — прорубал на улицу окно-прилавок для покупателей.

Строили, впрочем, по-разному. В музее «Витославлицы» в Великом Новгороде есть изба внутри, как океанское судно : за уличной дверью начинаются ходы и переходы в разные отсеки, а чтобы в горницу попасть, нужно по лестнице-трапу взбираться под самую крышу.

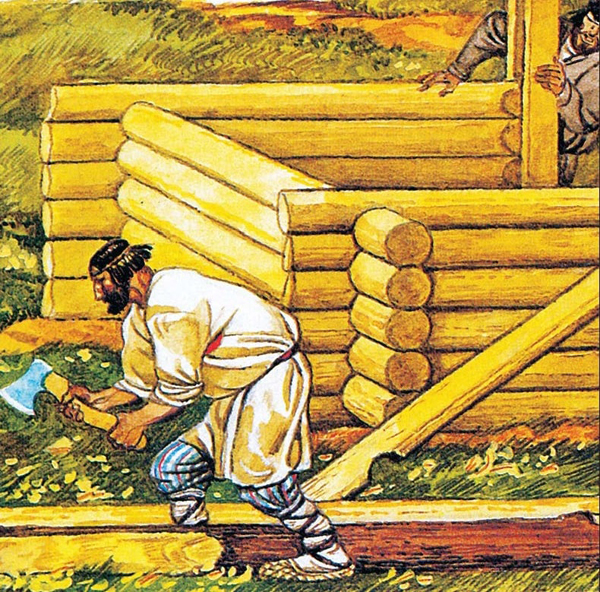

В одиночку такой дом не построишь, потому в северных сельских общинах избу для молодых — новой семьи — ставили всем миром. Строили все селяне: вместе рубили и возили лес, пилили огромные брёвна, укладывали венец за венцом под крышу, вместе радовались построенному. Только когда появились бродячие артели мастеровых-плотников, строить жильё стали нанимать их.

Северная изба снаружи кажется огромной, а жилое помещение в ней одно — горница площадью метров двадцать, а то и меньше. Все там живут вместе, и старые и малые. Есть в избе красный угол, где висят иконы да лампадка. Здесь садится хозяин дома, сюда же приглашают почётных гостей.

Главное место хозяйки — напротив печи, называется кут. А узенькое пространство за печкой — закут. Отсюда и пошло выражение «ютиться в закутке» — в тесном углу или крохотной комнатушке.

Долгое время в сельских, да, и в городских избах печи клали без труб. Не потому, что не умели или не додумались, а всё по тем же соображениям — как бы лучше сберечь тепло. Трубу как ни перекрывай заслонками, а морозный воздух всё равно проникает снаружи, выстуживая избу, и печь приходится топить гораздо чаще. Дым из печи попадал в горницу и выходил на улицу лишь через маленькие окошки-дымницы под самым потолком, которые открывали на время топки. Хотя печь топили хорошо высушенными «бездымными» поленьями, дыма в горнице хватало. Оттого избы назывались чёрными или курными.

Печные трубы на крышах сельских домов появились только в XV—XVI веках, да, и то там, где зимы были не слишком суровыми. Избы с трубой именовались белыми. Но поначалу делали трубы не каменными, а сбивали из дерева, что нередко становилось причиной пожара. Лишь в начале XVIII века Пётр I специальным указом повелел в городских домах новой столицы — Санкт-Петербурга, каменных или деревянных, ставить печи с каменными трубами.

горшки на шостке

Позднее в избах зажиточных крестьян кроме русских печей, в которых готовилась еда, стали появляться привезённые в Россию Петром I печи-голландки, удобные своими небольшими размерами и очень высокой теплоотдачей. Тем не менее печи без труб продолжали класть в северных сёлах вплоть до конца XIX века.

Печь — самое тёплое спальное место — лежанка, принадлежащая по традиции самым старшим и самым младшим в семье. Между стеной и печью тянется широкая полка — полати. Там тоже тепло, поэтому на полати клали спать детей. Родители располагались на лавках, а то и на полу; время кроватей ещё не настало.

Почему детей на Руси наказывая, ставили в угол?

Что сам по себе на Руси означал угол? Каждый дом в старину был маленькой церковью, в котором имелся свой Красный Угол (Передний Угол, Святой Угол, Божница), с иконами.

Именно в этот Красный Угол родители ставили своих детей чтобы они молились Богу за свои проступки и в надежде, что Господь сможет вразумить непослушного ребёнка.

Архитектура русской избы постепенно менялась и усложнялась. Жилых помещений становилось больше. Кроме сеней и горницы появилась в доме светлица — действительно светлое помещение с двумя-тремя большими окнами уже с настоящими стёклами. Теперь в светлице проходила большая часть жизни семьи, а горница выполняла роль кухни. Обогревалась светлица от задней стенки печи.

А зажиточные крестьяне делили обширный жилой сруб избы двумя стенами крест-накрест, разгораживая таким образом четыре комнаты. Даже большая русская печь обогреть всё помещение не могла, вот тут и приходилось ставить в самую дальнюю от неё комнату дополнительно печь-голландку.

Непогода бушует неделю, а под крышей избы её почти не слышно. Всё идёт своим чередом. У хозяйки хлопот больше всех: ранним утром подоить коров и насыпать зерна птицам. Потом распарить отруби для свиней. Воды принести из деревенского колодца — два ведра на коромысле, полтора пуда общим весом, да, и еду надо готовить, семью кормить! Детишки, понятно, помогают чем могут, так исстари повелось.

У мужчин зимой забот меньше, чем весной, летом и осенью. Хозяин дома — кормилец — трудится без устали всё лето от зари до зари. Пашет, косит, жнёт, молотит на поле, рубит, пилит в лесу, строит дома, рыбу добывает и лесного зверя. Как хозяин дома наработает, так и будет жить его семья всю зиму до следующей теплой поры, потому зима для мужчин — время отдыха. Конечно, без мужских рук в сельском доме не обойтись: починить то, что нуждается в починке, наколоть и принести в дом дров, почистить хлев, сделать сани, и устроить выездку лошадям, семью свозить на ярмарку. Да, в деревенской избе много дел, требующих крепких мужских рук и смекалки, что ни женщине, ни детям не по силам.

Срубленные умелыми руками северные избы стояли века. Сменялись поколения, а дома-ковчеги по-прежнему оставались надёжным убежищем в суровых природных условиях. Только могучие брёвна темнели от времени.

В музеях деревянного зодчества «Витославлицы» в Великом Новгороде и «Малые Корелы» под Архангельском есть избы, возраст которых перевалил за полтора столетия. Их разыскивали в заброшенных деревнях учёные-этнографы и выкупали у перебравшихся в города владельцев.

Потом бережно разбирали, перевозили на музейную территорию и восстанавливали в первозданном виде. Такими и предстают они перед многочисленными экскурсантами, приезжающими в Великий Новгород и Архангельск.

***

Клеть — прямоугольный однокомнатный бревенчатый дом без пристроек размером чаще всего 2×3 м.

Клеть с печкой — изба.

Подклет (подклеть, подызбица) — нижний этаж здания, расположенный под клетью и используемый в хозяйственных целях.

Традиция украшать дома резными деревянными наличниками и другими декоративными элементами возникла в России не на пустом месте. Первоначально деревянная резьба, как и древнерусская вышивка, носила культовый характер. Древние славяне наносили на свое жилище языческие знаки призванные оберегать жилище, обеспечивать плодородие и защиту от врагов и природных стихий. Недаром в стилизованных орнаментах до сих пор можно угадать знаки обозначающие солнце, дождь, женщин воздевших руки к небу, морские волны, изображали животных — коней, лебедей, уточек или причудливое переплетение растений и диковинных райских цветов. В дальнейшем, религиозный смысл деревянной резьбы утрачивался, но традиция придавать различным функциональным элементам фасада дома художественный вид осталась до сих пор.

Практически в каждом селе, деревне или городе можно встретить удивительные образцы деревянного кружева, украшающего дом. Причем, в различных областях существовали совершенно различные стили деревянной резьбы для оформления домов. В одних районах используется преимущественно глухая резьба, в других скульптурная, но в основном, дома украшены прорезной резьбой, а также её разновидностью — резной декоративной деревянной накладной.

В старину, в различных районах России, и даже в разных деревнях резчики использовали определенные виды резьбы и элементов орнамента. Это хорошо заметно, если рассматривать фотографии резных наличников изготовленных в 19 и начале 20 веках. В одном селе традиционно использовали определенные элементы резьбы на всех домах, в другом селе мотивы резных наличников могли быть уже совсем другими. Чем дальше друг от друга находились эти населенные пункты, тем сильнее отличались по внешнему виду резные наличники на окнах. Изучение старинной домовой резьбы и наличников в частности, даёт этнографам много материала для изучения.

Во второй половине 20 века, с развитием транспорта, печати, телевидения и других средств коммуникации, орнаменты и виды резьбы, присущие ранее одному какому-либо региону, стали использоваться и в соседних сёлах. Началось повсеместное смешение стилей деревянной резьбы. Рассматривая фотографии современных резных наличников находящихся в одном населенном пункте можно удивляться их разнообразию. Может быть это и не так уж плохо? Современные города и посёлки становятся более яркими и неповторимыми. Резные наличники на окнах современных коттеджей часто вбирают в себя элементы лучших образцов деревянного декора.

Тайна архитектурных расчётов древнерусских зодчих.

«Мотивы русской архитектуры»

Русская изба на юго-востоке России

Более развитый характер имеют старые избы донских казаков в бассейне нижнего и среднего Дона. Основной сруб здесь низкий и делится продольной капитальной стеной на две равные части. В доме были сени (А), кладовая (Б), чистая комната (В), спальня (Д) и кухня (Е). Три последних помещения отапливались одной печью, кроме которой в кухне имелся очаг для приготовления пищи.

План русской избы на Дону

Изба донских казаков

По берегам рек избы ставили на высоких подвалах, чтобы избегать затопления во время разлива. К крыльцам вели лестницы («ступеницы»). Галерейки («опасании») охватывали жильё с трех сторон и имели навесы.

Окна оформляли снаружи наличниками и снабжали для защиты от жгучих лучей южного солнца ставнями. Внешние стены выравнивали толстым слоем глины и белили известью. Крыши делали соломенные или тесовые.

Полы в русской избе

Полы жилых помещений устраиваются или набивные (из земли или глины), или из досок по лагам («мостить по кладям» или брусьям). Если дом был двухэтажный, то полы второго этажа стлали по балкам («по матицам»). В больших избах их делали две, но обычно клалась одна матица.

Матица — это потолочная балка.Направление матицы всегда параллельно входной двери в избу. В середине, а иногда в двух местах, матицы подпираются стойками.

Полы же таких помещений, как большой сенник (сарай для хранения сена), делали из тонких брёвен («кругляков»), просто притёсанных друг к другу.

Русская изба в северной и других частях России

На севере России часто строили двухэтажные («двужирные») избы. Вероятно, раньше их называли «двужильными», т.е. избами в два жилья. По своему плану они повторяли схемы изб с подклетом, только подклет заменялся первым этажом. Но назначение помещений уже были другие:

- подклет передней избы, становясь выше, чем в одноэтажных, вместо кладовой служил жилым помещением;

- нижний ярус задней избы превращался в конюшню и хлев, а верхний служил сараем и сеновалом, причем для въезда в него телег и саней устраивается особый «взвоз» (бревенчатый наклонный помост, как на фото ниже).

Рисунок двужирной избы со светёлкой в селе Гавриловском, Олонецкой губернии, Каргопольского уезда

В этом доме мы видим светёлку — жилую комнату в чердаке передней избы. Перед ней тянется балкон, явление в устройстве русской избы снаружи сравнительно позднее.

Таковы главные типы изб северных и центральных частей России. Что же касается изб на Урале и в Сибири, то они такие же, т.к. строились русскими переселенцами.

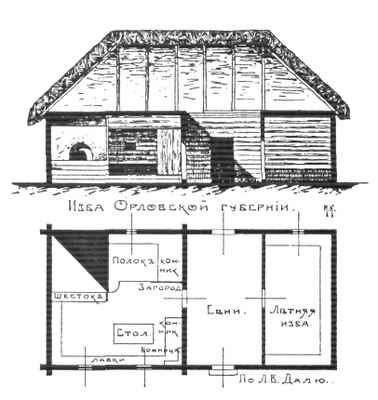

Южные жилища отличаются тем, что печь часто ставили не у двери, а в противоположном углу, несмотря на то, что избы в большинстве случаев курные. Остаётся добавить, что в районах, где леса мало, избы строили тесные, низкие и очень часто без подклетов. Например, изба в Орловской губернии в ХIХ веке на рисунке ниже.

План русской избы в Орловской губернии

Материал для строительства и место строительства

Жилища восточных славян были построены из дерева. Других материалов в то время еще, конечно, не существовало. Но славяне использовали далеко не все виды деревьев для строительства. Ведь некоторые считались опасными и приносящими беды и несчастья. Оптимальными породами для построек были хвойные (ель, сосна). Они и защищали дом от излишней влажности, и были полезными. Ни в коем случае наши предки не пускали в ход осину. Она считалась нечистым деревом.

Другим важным условием было то, какого возраста дерево и где его срубили. Во-первых, нельзя было рубить деревья с кладбища. Во-вторых, нельзя было брать слишком молодое или слишком старое дерево. В-третьих, нельзя было использовать ствол дерева, имеющего дупло, наросты или необычную форму. Так как рубка деревьев у славян была сродни убийству человека, то обязательно приносили жертвы природе.

После того, как дерево было срублено и доставлено на место будущего строительства, его нужно было обработать. Для начала сщичали кору и отрубали сучья. Так дерево оставляли на некоторое время, чтобы его покинули древесные духи. Основным инструментом при строительстве бы топор. Хоть у германских племен в то время уже были пилы, но от них дерево быстрее портилось, и на нем появлялись трещины.

Существовали определенные правила при строительстве жилища. Например, его нельзя было воздвигать в следующих местах:

- Где когда-то была баня.

- Где когда-то проходила дорога.

- Где были найдены останки погибших.

- Где происходило чье-то противостояние с ударами режущими предметами.

- Где когда-то опрокидывался воз.

- Где раньше стоял дом, в который попала молния.

Все эти места считались энергетически негативными и даже опасны для жизни будущих хозяев нового дома. А где же тогда следовало строить свой дом? В местах, где отдыхает рогатый скот. Например, на Украине специально выпускали скотину и смотрели, куда она приляжет отдохнуть. Кроме того, выбор места строительства мог определяться с помощью гаданий.

Уделяли внимание и времени начала строительства. В некоторых районах эту важнейшую миссию выполняли гадальщицы. Они называли конкретную дату начала. В Сибири, например, считали удачным временем начало весны, новолуние. Также существовало поверье, что процесс строительства обязательно должен попасть на Троицу.

По данным археологии, славяне до девятого века жили в землянках. То есть это жилища, которые полностью находились в земле. А чуть позже они стали «выбираться» к свету, сооружая настоящие обычные избы. Историки говорят, что жилища славян легко можно было отличить от таковых у других племен. Это касается и самой постройки, и внутренней отделки дома.

А как же выглядели жилища славян? Они отличались друг от друга в разные временные периоды. Кратко рассмотрим основные разновидности.

Землянки и полуземлянки

Первыми жилищами древних славян стали землянки. Как ее делали?

- Выкапывали большую яму около полутора метров глубиной.

- Обносили стены жилища срубом (бревна).

- На дно ямы клали глину, чтобы получился пол.

- Изготавливали крышу.

- Обставляли землянку изнутри имеющимися предметами обихода.

Когда у восточных славян сформировалось их первое государство – Киевская Русь, то основной разновидностью жилищ была полуземлянка. Для того, чтобы ее соорудить, выкапывали огромную квадратную яму. Глубина ее должна быть около метра. Стенки ямы обносили срубом (досками), который возвышался над землей еще на один метр. Таким образом получалось жилище, которое наполовину находилось в земле, а наполовину – над ней. Вход в него был с южной стороны. Обязательно делали лестницу, чтобы было удобно спускаться вниз.

Что касается крыши, то она была с двумя скатами (как и сегодня в деревянных деревенских домах). Делали ее также из деревянных досок, которые покрывали соломой и землей. Сруб, «торчащий» из-под земли засыпали землей, чтобы сохранить тепло в жилище и уберечь его от «красного петуха».

После постройки основного каркаса принимались за печь. Ее сооружали в углу, который был максимально удален от входа. Материалом для печи были глина или камень, в зависимости от их наличия. По форме они были чаще всего прямоугольными или квадратными, с отверстием для закладки дров. А уж когда и печь была готова, то ставили стол и лавки вдоль стен.

Интересные полуземлянки были у южных славян. У них впервые появляются так называемые сени. Это небольшое пространство позволяло сохранять тепло в жилище. Но на смену полузмелянкам быстро пришли уже полностью наземные избы (с десятого-одиннадцатого века).

Почему же это так быстро произошло? На это есть ряд важных причин:

- Размеры землянок и полуземлянок были очень небольшими, а значит там было тесно жить целой семье.

- В такого рода жилищах отсутствовали окна. То есть не проникал ни солнечный свет, ни воздух.

- В «доме» часто было очень влажно (ведь под землей – грунтовые воды). Ситуация усугублялась, когда шли дожди.

Впервые избы появились в северных районах.

Это легко объяснить тем, что там земля была либо слишком холодной и сырой, либо болотистой. В избах изначально делали только одну большую комнату. Перед входом обычно сооружали сени. Проблема окон была решена. Но оконце было лишь одно и притом очень маленьких размеров. Основной его функцией было не попадание света, а проветривание жилища. Печь сооружали так же, как и в полуземлянке. Если хозяин сооружал в избе трубу для выхода дыма, то она называлась белой. В противном случае – черной. В избах своего расцвета достигает так называемый красный угол. Он был противоположен тому, где стояла печь.

Вся изба была выполнена из бревен, образующих как бы венец. В ней мог быть подклет – это нижний этаж, типа подполья и погреба. Крышу обычно накрывали соломой или глиной. С течением времени славянская изба совершенствовалась. Если окна сначала просто прорубали в бревенчатой стене, то позже стали делать их полноценными, с рамами. И обязательно на фасаде дома вырезали разнообразные орнаменты и узоры, которые, по мнению древних славян, защищали их жилище от злых сил и дурного глаза. Также прогресс выражался в создании горницы в избе, то есть комнаты о сути становилось две. А на севере вообще сооружали полноценные две избы, соединенные вместе.

Безусловно, появление избы стало важным шагом в вопросах жилья. Они были просторными, теплыми. Кроме того, в избе сохранялась оптимальная влажность. Все эти условия заметно улучшали качество жизни людей, особенно, если в семье были маленькие дети.

Устройство жилища древних славян

Изба для славян была микроВселенной. Углы ее соответствовали сторонам света, крыша – небу, пол – земле.

Важно было так спланировать жилище, чтобы максимально защитить себя от зла и привлечь в дом удачу и благополучие. Как мы помним, двери располагались с южной стороны. Ведь юг у славян ассоциировался с солнцем, теплом, торжеством жизни. А когда появились окна, то они также были обращены на юг или восток. Печь всегда сооружали в северной части. Вообще печь играла важную роль в жизни славян. Во-первых, она была источником тепла. Во-вторых, в ней готовили пищу. Даже сегодня некоторые национальные рестораны пытаются возродить традиции готовки в русской печи. Дело в том, что стряпня в ней получается просто восхитительной. В-третьих, печь использовали как спальное место.

И, конечно, внутренняя отделка в доме также украшалась знаками и символами, оберегающими и защитными. Это касалось и стен, и мебели, и домашней утвари. Если снаружи дом украшали от внешней угрозы (грабители, пожар, зависть прохожих), то изнутри – от возможных гостей-недоброжелателей.

И не стоит забывать, что со временем у славян появился двор, а также дополнительные постройки в виде бани, хлева, сарая.

Таким образом, жилища древних славян являлись не просто бытовым вопросом в их жизни. В каждом шаге, начиная от выбора места, прослеживается их вера в нечистую силу, духов. Даже жертвы они приносили, лишь бы будущее жилище было спасено от зла и горя. Жилища наших предков были, как мы говорим сегодня, экологически чистыми. Все материалы: дерево, солома, глина, мох, были природными. А это, в свою очередь, очень хорошо сказывалось на здоровье, самочувствии людей и потомстве. Поэтому славяне и продолжают существовать и здравствовать до сих пор.

Окна русской избы

Окна русской избы первоначально были волоковыми, в высоту одного бревна. Они закрывались изнутри деревянными задвижками либо сверху вниз, либо справа налево и имели очень малый просвет (задвижки волочили).

Позднее появились «красные» (или косящатые) окна. Это такие окна, просвет которых закрывается не щитом, а переплетом. Термин «косящатые» указывает на то, что в бревне проём для окна вырубался косо: снаружи он был шире и сужался ко внутренней поверхности стены. Это можно увидеть на первых двух рисунках ниже.

Делали так для того, чтобы рама окна плотно прилегала к проёму в любую погоду (влажной осенью, когда дерево набухает, и сухим летом, когда оно усыхает). Термин «красный» значит красивый.

Каким было косящатое или красное окно

Первоначально переплеты окон поднимались вверх, подобно щитам волоковых окон. Такие красные окна были распространены в избах Рязанской и Архангельской губерний. Высота косящатых окон была не менее трех диаметров бревна в срубе.

Окно русской избы с переплётом

Резной наличник окна

Вариант красного окна русской избы

Окна амбара деревни Шуньги Олонецкой губернии России

Оконные стекла до Петра были редкостью на Руси. Их место заменял бычий пузырь или слюда, высокая цена которой, исключала возможность употребления ее в крестьянских избах.

Что касается художественной обработки резных наличников и наружных ставен, то по мнению М. В. Красовского они могли получить широкое применение опять-таки лишь в послепетровскую эпоху. В это время дорогой тес стал быстро вытесняться более дешёвыми досками, получавшимися путем распиловки бревен.

До этого же времени рама окна («колода») обычно не закрывалась наличником (накладная планка на оконном проёме). Резьба (или порезки) делались непосредственно на ней. Точно так же устраивали и украшали двери.

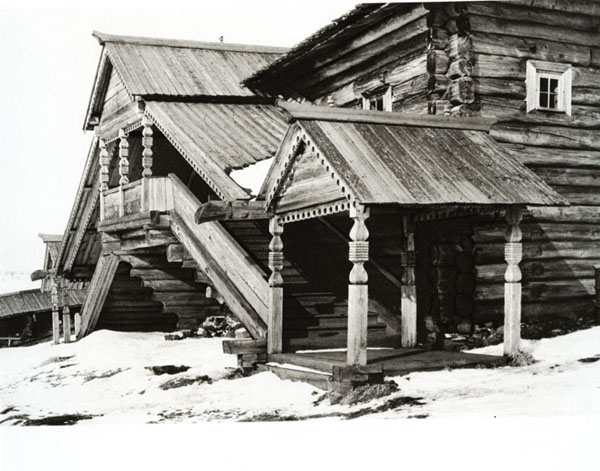

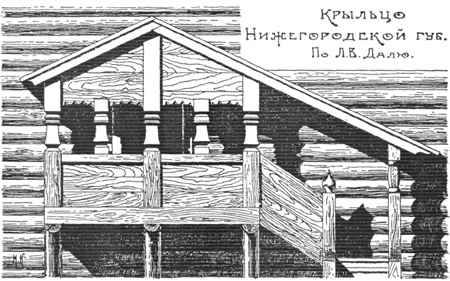

Крыльца русской избы

Слово «крыльцо» или «крылец» составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Иванович Даль (отец архитектора Л.В. Даля, ) выводит от слова «крыло». Это — наружный вход в дом, лестница с пристроем, навесом, или сама по себе; каменная или дощатая площадка перед домом, со ступенями.

3 основных типа крылец

Приемы композиции крылец очень разнообразны, но все же их можно разделить на 3 основных типа:

- без лестниц или с двумя-тремя ступенями;

- с лестницами;

- крытыми нижними площадками перед маршем лестницы.

Первые устраиваются таким образом, что их свободная от перил сторона находится прямо против двери, и покрываются односкатной или двухскатной кровлей, поддерживаемой обычно двумя столбиками.

Крыльца русской избы по В. Суслову

Крылец русской избы по В. Суслову

Крыльцо русской избы по В. Суслову

Крыльцо по В. Суслову

Марши лестниц, у которых нет нижних площадок, оставляют без крыш, хотя, конечно, встречаются и исключения (последний рисунок).

2 способа строительства деревянных жилищ

Славяне избы строили из брёвен, которые укладывали горизонтальными рядами — венцами. На углах они врубались с остатком («в обло») или без остатка («в лапу»). Чем больше венцов, тем выше жилище. Длина стены определялась естественными размерами дерева.

Стены избы, срубленные «в обло»

Рубка без остатка, «в лапу»

В Европе же стены бревенчатых домов устраивали из брёвен, расположенных вертикально.

Достоинством данного метода было то, что длина стен могла быть произвольной. Недостатком — то, при усыхании между брёвнами образовывались щели, в которых конопатка (утеплитель: пакля, мох, шерсть) держался плохо.

Метод, практиковавшийся славянами, был лишён этого изъяна. При усадке брёвна опускались одно на другое, что только увеличивало надёжность и плотность швов между брёвнами.

Как выглядела русская изба внутри

Архитектурно-скульптурное убранство русской избы являлось предметом широкого и богатейшего народного творчества — резьбы по дереву, росписи, вышивания и других ремёсел. На видео ниже можно увидеть внутреннее убранство русской избы XVII века.

Несколько труднее представить себе внутренний вид крестьянской избы более раннего времени.

В ХIX веке уже всюду, где живут побогаче, имелись самовары, лампы, бутылки и т.д.. Однако, наравне с этими изделиями городского рынка можно найти еще предметы прежней обстановки и утвари: по местам еще встречались старинного типа лавки, столы, шкапы и полки для икон (божницы), украшенные порезками (резьбой) и росписью.

Если же дополнить это образцами крестьянской утвари, хранящимися по нашим музеям: ткацкими станками, прялками, вальками, светцами, чашками, корцами, ковшами и т.п. , то можно довольно близко подойти к тому, что представлял собою внутренний вид крестьянских изб. Он был далеко не таким убогим, как это обыкновенно думают.

https://youtube.com/watch?v=PevVPNnMWKk%3Ffeature%3Doembed

В наше время, к сожалению, разрушены традиции в строительстве жилых построек, культура обработки дерева, утрачены смелые конструкторские и инженерные приемы, увеличивающие долговечность деревянных зданий. Но мы можем воссоздать устройство русской избы внутри и снаружи, чтобы понять собственную природу и культуру.

Устройство древнерусской избы внутри

Начальной формой древнеславянского жилища был прямоугольный в плане сруб, называемый «клетью». Несколько клетей, стоящих рядом и связанных в одно целое, назывались, в зависимости от числа их, «двойней», «тройней» и т.д., или «хороминой». Так же называлась совокупность двух клетей, поставленных одна на другую. Нижняя клеть называлась «подклетом» или «порубом».

Устройство клети-истопки по существу везде одинаково. Планировка крестьянского дома была очень устойчивой: под одной крышей возводились собственно изба (отапливаемый сруб), клеть (холодная, летняя часть дома) и сени, их соединявшие.

Крестьянская изба в окрестностях города Дерпта (нынешний Тарту в Эстонии)

Пятистенка литовского крестьянина

Планы самых примитивных изб, ещё существовавших на рубеже ХIХ – ХХ веков, привёл историк архитектуры М. В. Красовский. Он отметил, что приёмы строительства жилищ прибалтийских и древнерусских народов совпадают.

«Поэтому мы можем в некоторых случаях найти у них то, что у русских уже исчезло совершенно или в значительной мере изменило свою прежнюю форму.» (М. В Красовский. Энциклопедия древнерусской архитектуры. Деревянное зодчество. С.-П., 1916 г., переизд. 2002, стр. 25)

Внутри избы делали очаг из камней и без трубы (курная изба). Он располагался ближе к двери, чтобы дым выходил через нее в сени. Из сеней дым поднимался на чердак и выходил наружу через дымницы. Около печи и вдоль всей задней стены избы устраивали нары для спанья.

Клеть служила для хранения в ней того домашнего скарба, который может пострадать от дыма, например, сундуков с платьем. В жаркое время года в ней спали.

Как изба, так и клеть, освещались маленькими «волоковыми» окнами, а сени оставались темными. Здание делали «поземным» («на пошве»), то есть ставили непосредственно на земле без фундамента, отчего и полы обычно были из утрамбованной земли или глины.

Что такое сени в избе и зачем они нужны

Сени — это входная часть традиционного русского дома. Это нежилое тёмное помещение, которое служило тепловым барьером между улицей и жилой частью. В сенях могли устраивать чуланы для хранения добра, снимать верхнюю одежду и обувь, держать какую-нибудь утварь (вёдра, корыта и пр.). Играли роль перехода из одной части дома в другую. Слово произошло от «сень» — защита, покров, убежище (по В. Далю).

Кровля русской избы из тёса

Кровлю делали из двух слоев теса, между которыми прокладывали для устранения течи древесную кору, чаще бересту. Нижние концы тесин упирались в водотечники (№ 9 на левом рисунке ниже, кликните для увеличения), а верхние зажимали по коньку «охлупнем» (№1 на левом рис. ниже).

Охлупень — толстое выдолбленное бревно, заканчивающееся на фасаде корнем, обработанным в виде коня, оленьей головы, птицы и т.п.Водотечник — выдолбленное в виде жёлоба бревно, служащее для отвода воды с кровли.

По верхнему ребру охлупня иногда ставили или решетку, или ряд стамиков (№12 на рис. ниже). Стамики имеют древнее происхождение.

Раскольники очень любили украшать ими свои моленные. Во время гонений полиция узнавала их тайные моленные именно по стамикам. Поэтому их стали избегать и стамики вывелись из употребления.

Чтобы сильный ветер не срывал доски кровли, их придавливали толстыми брёвнами — «гнётами» (№4 на рис.). Концы гнётов на обоих фронтонах скрепляли резными досками — «огнивами» (№2 на рис.).

Если слеги (горизонтальные брусья под кровлей) не имели загнутых концов (правый рисунок ниже), то к ним прибивали доски, очень часто богато украшенные резьбой. Доски эти назывались «причелинами» или «подкрылками» (№ 3 на рис.).

Они оберегали торцы слег от загнивания. Л. В. Даль полагал, что причелины ведут свое начало от соломенных крыш, где они предохраняли солому от сползания на фронтон, и поэтому закладывались за крючья слег.

Тесовая кровля русской избы. 1-охлупень; 2-огнивы; 3-причелина; 4-гнёты; 6-князевая слега; 7-повальная слега; 8-повал; 9-водотечник; 10-курицы; 12-стамики; 14-самцы.

Причелина или подкрылка оберегает торцы от загнивания

Загнутые слеги и причелины соломенной крыши

Для того, чтобы свес крыши над фронтоном был больше, концы бревен верхних венцов постепенно удлиняли один над другим. Эти выступающие вперед концы назывались «повалами» (№ 8 на рис. выше) и зашивались иногда вместе с повальной слегой «малыми подкрылками» (резными досками, защищающими торцы повалов и слеги от загнивания).

Сами фронтоны делали рублеными из бревен, которые тут носят название «самцов» (№ 14 на рис. выше).

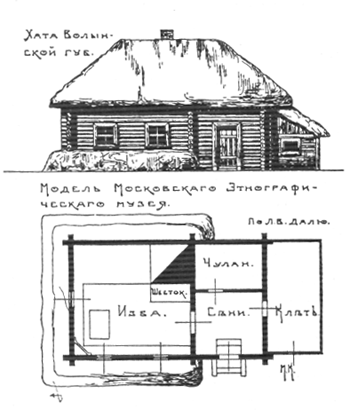

Устройство русской избы внутри и снаружи в южной части России

По деталям крестьянские избы Малороссии (современная территория Украины) являются следующей ступенью развития, но размещение основных частей такое же. На рисунке хата Волынской губернии состоит из пятистенного сруба, большая часть которого отведена под теплое жилье, а меньшая разделена стеной на сени и чулан; к последним примыкает клеть. Печь, хотя и снабжена трубой, но остается по старой памяти у двери.

План крестьянской избы на юге России

На этом плане, мы видим, что изба внутри имеет нары (коник), которые начинаются от печи и переходят в лавки для сидения у двух других стен.

Изба снаружи, у ее отапливаемой части, имеет земляную насыпь — завалинку. Её назначение удерживать тепло, поэтому с тех сторон, где нет окон, завалинка поднимается иногда почти под самую крышу. Для той же цели (сохранения тепла), все жилье несколько вкапывали в землю, так что в сени приходилось спускаться по ступеням.

Красный угол в русской избе

Здесь же можно видеть, что по диагонали от печи находится красный угол. На Руси слово «красный» значило «красивый». Это было самое почётное и торжественное место в избе. Его устраивали ещё в дохристианской Руси для почитания предков, хранения культовых символов и сакральных предметов.

Как продолжение этой традиции, со времён христианства в красном углу ставили иконы, сосуд с богоявленской водой, громничные свечи, веточки освящённой вербы, пасхальные яйца и другие религиозные предметы. Стены красного угла в большинстве случаев имели окна, т.к. выходили почти всегда на южную и восточную стороны. Под образами ставили стол. В волынском доме его ножки врыты в земляной пол.

Особенности древнерусской избы на подклети снаружи и внутри

Следующим по степени развития типом избы является тот, в котором всё здание поставлено на подклет. Делали это для облегчения доступа в избу во время зимы, когда на улице много снега. Подклет использовали для склада различных хозяйственных инструментов, хранения продуктов и содержания для мелкого скота.

При наличии подклета появилась необходимость в наружной лестнице ко входной двери сеней. Лестница почти всегда идет вдоль дворовой стены по направлению к улице и покрывается крышей. Такие лестницы называются «крыльцами». Их появление в русском зодчестве М. В. Красовский относит к Х веку, так как слово «крыльцо», и притом именно в этом значении, впервые встречается в летописном сказании об убиении в Киеве Феодора и Иоанна Варягов (первых христианских мучеников на Руси).

Крыльцо крестьянской избы в Нижегородской губернии

Первоначально крыльца делались с боков открытыми, как на рисунке выше. Позже их стали иногда закрывать досками и тогда пришлось отказаться от устройства окон в стене, вдоль которой идет крыльцо. Это нововведение привело к тому, что появилась необходимость повернуть печь хайлом (отверстие для выхода дымовых газов) к уличным окнам, иначе было темно готовить еду.

Но если изба устраивалась курной (без дымохода), то при таком повороте печи дым с трудом уходил из нее в сени. По этой причине печи стали выдвигать хайлом в сени и прорезать стену. Однако, в большинстве случаев, печи в таких жилищах имели трубы и это дало возможность отгородить в избе переборкой особое помещение — «стряпущую» (кухню), как на плане избы ниже.

План и рисунок русской избы Владимирской губернии

Рисунок фасада крестьянской избы Владимирской губернии России

В остальном изба внутри остается почти такой же:

- вокруг избы идут лавки, но коник перешел от печи к противоположной стене;

- в «красном» углу под образами — стол;

Появляются шкафы, столы и скамьи в стряпущей.

Полати в русской избе

Чтобы спать было теплее, устраивали «полати» — дощатый настил, который представлял собою продолжение верхней поверхности печи. Занимал половину площади избы (не считая стряпущей). Влезали на полати по ступеням, прилаженным к стенке печи.

Задняя изба или чистая половина

Иногда клеть таких изб обращалась в чистое помещение — в «боковушу», а складами для разного добра служили чуланчики в сенях с маленькими оконцами. В боковуше же делали коники, скамьи и ставили в красном углу стол. При дальнейшем развитии боковуша делалась теплой с печью, и тогда она получала название «задней избы».

Сложившийся таким образом тип избы вполне удовлетворял весьма незатейливым личным потребностям русского крестьянина и его семьи.

Курная изба

Самый древний вариант жилища — курная изба. Называли её так, потому что внутри устраивали очаг без дымохода.

Дым во время топки окуривал помещение, выходя через дверь, окно и специальное отверстие в крыше — «дымницу». Другие старинные названия этого вида избы — рудная или чёрная. Дымоход появился в XII в.

Дымовые деревянные трубы (дымницы)

В чёрных избах устраивали деревянные трубы («дымницы», «дымники»), удаляющие дым из-под крыши сеней. Трубы эти делали из досок и иногда их украшали резьбой и стамиками (столбиками).