https://youtube.com/watch?v=F7O4my4IZkI%3Ffeature%3Doembed

Морена (Мара, Марена, Моржана, Морана) – славянская Богиня Зимы и Смерти. С именем Морены созвучны многие страшные слова «мор», «морок», «мрак» и даже «смерть». Богиню Морену побаивались, однако, уважали. Особенно на Севере, где сильна власть долгой зимы, помнили о важности обращений к Богине Морене.

Упоминания имени Морены встречаем в текстах северных заговоров. Уговоры, обращенные к Богине Смерти, чаще всего читают для доброго дела, например, исцеления от хворей. Считают, что именно Богиня Зимы способна прогнать болезни, приходящие вместе с холодами. А в текстах старинных писем встречаются даже обращения к Богине Морене для закрепления обещания. Тогда пишут, что Морена будет свидетельницей тому, кто взялся выполнить зарок:

«Приветствие от Петра к Демше. Дай Микуле Кишке гривен шесть, взявши у Марены. Приведя его сам, дай в присутствии Марены. А если попросит Ярко, то тому не давай. Приветствую тебя. Сделай же милость, исполни сам».

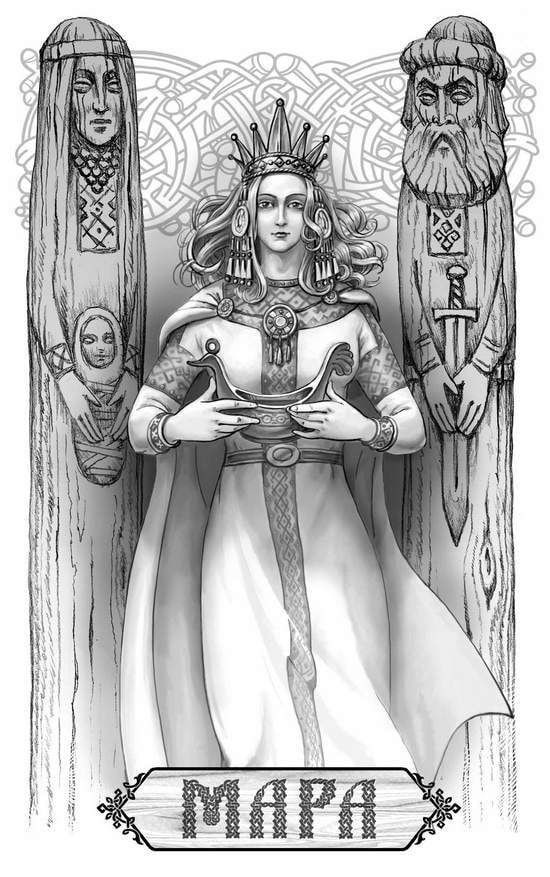

Мара- Богиня Зимы и Смерти, имя родственно таким словам, как “мор”, “морок”, “мрак”, “марево”, “морочить”, “смерть”. В славянской мифологии богиня, связанная с сезонными ритуалами умирания и воскресения природы, а также с ритуалами вызывания дождя. Также богиня жатвы, плодородия и смерти, покровительница колдовства и справедливости.

В весенних обрядах славян Мареной называлось соломенное чучело – воплощение смерти (мора) и зимы, которое топили (разрывали, сжигали) во время празднования древнего праздника Масленицы, а также в пору Весеннего равноденствия, что призвано было обеспечить урожай.

Мара не уступала в красоте Ладе, и вопреки распространенному мнению не является ее антиподом. Также Мара не противостоит Живе, хотя, по сути, она воплощает в себе весь комплекс сил, диаметрально противоположных созидательной энергии жизни. Основываясь на мифологии древних славян, можно с уверенностью сказать, что все эти богини были абсолютно равноправны и равнозначны в плане восприятия как другими богами, так и людьми.

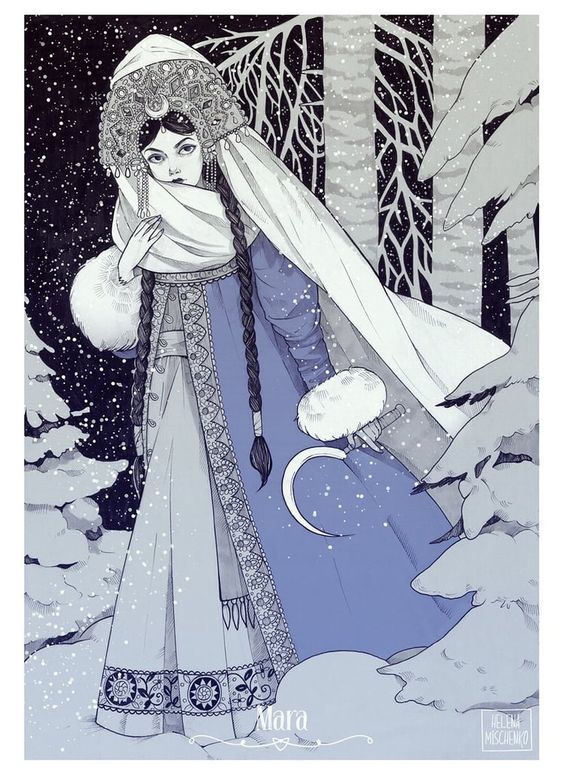

Мара представлялась нашим предкам как светлокожая, темноволосая и черноглазая красавица, воплощение льда и достоинства. Ее платья всегда были пронзительно-лазурного цвета с белыми кружевами. Мара жила в дворце из чистого, искристого небесного льда и ей подчинялись все духи воды и холода. Также темная богиня водила дружбу с Ягой, женой Велеса. Согласно легендам Мара отдавала Яге души людей, а Яга взамен позволяла богине смерти спускаться в Навий мир, в который по Сварожьим законам ни бог, ни живой человек не имели хода. Также Мара и Яга вместе практиковали чародейство, контроль над стихиями и различными энергиями.

Безусловно, зима – физическое проявление Мары. Длинными зимними ночами богиня смерти безраздельно властвовала над русской землей, до краев наполняя Навь душами людей, погибших от зимней непогоды. На исходе зимы славяне праздновали начало нового года и прогоняли Мару из Явьего мира, символически сжигая ее тело.

Наряду с Правдой Мара является богиней справедливости и правосудия. Сложно сказать, насколько негативно или позитивно наши предки оценивали образ Мары. Она воспринималась, как существо, расположенное гораздо выше того пласта реальности, в котором можн оперировать понятиями «добро» и «зло». Мара – это один из универсально-фундаментальных принципов мироздания, краеугольный камень бытия, единство жизни и гибели, «обязательное» зло. Мару почитали и славили не меньше остальных богов, поэтому неправильно говорить, что это исключительно негативный персонаж.

![]()

Мара, известная, прежде всего, как богиня смерти – одно из самых значительных божеств ведического пантеона, её боятся и уважают, но тем не менее, искренне славят. Но чем это можно объяснить?

Её происхождение остаётся дискуссионным, рассматриваются три основные версии:

1. Будучи богиней первозданной Тьмы, она может быть даже старше Рода, или выступать его женской ипостасью.

2. Мара может быть дочерью бога-дасуня Кащея, но поскольку ей приписывается брак с ним, помня об отношении славянских богов к инцесту, который лишь единожды, да и то по ошибке имел место в ведических легендах (о Костроме и Купале) этот вариант можно благополучно отбросить.

3. Также весьма распространена версия о её рождении Сварогом и Ладой, но она достаточно сомнительна, так как в этом случае приходится признать более масштабный, нежели у родителей, функционал дочери, а это нетипично для династий Ирийских богов.

Но что же стало причиной прославления Мары?

Если верить некоторым ведическим легендам она, хотя и приходится сестрой Ладе и Живе, фактически олицетворяет силы, противоположные силам, олицетворяемым её ровесницами. Однако это не значит, что богини противостоят друг другу, просто у каждой свой функционал, что определяет их равноправие в смысле восприятия обитателями Прави и Яви. Нашим достославным предкам она виделась как темноволосая черноглазая красавица с ослепительной белизны кожей, которую подчёркивал наряд лазурного цвета с белой кружевной оторочкой.

Её постоянной резиденцией является дворец в мире Нави, построенный из чистого небесного льда, но с приходом зимы Мара безраздельно господствует над просторами Русской равнины, снимая обильную жатву из душ, погибших от зимнего ненастья людей. Весной она удаляется на «летнюю квартиру», в Навь, в чём современные славяне старательно ей «помогают», выполняя до крайности извращённый усилиями адептов РПЦ обряд «проводов» в виде сжигания символического тела богини.

Сложно однозначно констатировать, как относились наши достославные предки к функционалу Мары, можно лишь предполагать, что признавая в ней создание более высокого порядка, воспринимали её деяния как необходимое «доброе» зло, не распространяя это на саму личность богини. По крайней мере, её саму славили не меньше других ясуней, тем более, что она придя в этот мир с силами Тьмы, в конечном итоге приняла сторону Прави.

К эпическим деяниям Мары относится спасение трёх богатырей и трёх небесных дев из рук Кащея, для чего она фактически набилась к нему в жёны. Сумев обмануть дасуня, сковала его магическими цепями в его же собственной цитадели. Стоит отметить, что Мара смогла это проделать с помощью своей единственной подруги Яги Виевны, благодаря которой она смогла попасть в нижние уровни подземного мира. Также вместе они упражнялись в магии, пытаясь научиться контролировать стихии и некоторые энергии.

Растопить ледяное сердце Мары сумел лишь Даждьбог, которого она не раз пыталась женить на себе, однажды ей это удалось, но счастье оказалось недолгим. Тем не менее, оставшись наедине со своим долгом, богиня, как это и свойственно сильным личностям не замкнулась в себе, озлобившись на весь мир, а продолжает тянуть свою лямку, способствуя обеспечению урожая летом и неистовствуя буранами и стужей в зимний период.

Капища Мары устраиваются в лесу на выбранных для этого полянах, причём при проведении празднеств, весьма желательно наличие большого количества любимого ей снега. Поскольку его должно быть достаточно для возведения необходимых восьми возвышений и скульптур тотемных животных. Бывает так, что ритуал смещается на несколько дней или даже недель.

Основными сакральными символами богини являются знаки: Чёрной Луны, сходный с серпом, которым она режет нити судеб; замёрзшей воды, что свидетельствует о подвластности ей этой стихии; Мара-Вий, означающий всеобщую смерть; а также оберег, символизирующий равновесие, которое она призвана сохранять:

Её растение – ель.

Животное – чёрный лебедь.

Треба: напитки, символизирующие кровь – хмельной мёд, красное вино.

Число – 21.

Дни чествования:

22.11. – 24.11. – приход Мары, зима встаёт на ноги.

01.03. – чествование в связи со скорым уходом.

20.03. – 22.03. – весенний уход.

Оценивая функционал Мары, надо констатировать, что эта богиня выполняет крайне непопулярную, но необходимую работу, достойную только её великой личности, которую не сломить ни жизненными неурядицами, ни тем тяжёлым отпечатком, который накладывает каждое большое и нелёгкое дело на своего исполнителя.

О масштабе личности Мары убедительно свидетельствует то, что, несмотря на наличие откровенно страшного аспекта в своей деятельности, согласно ведическим легендам она искренне любит детей с необычными способностями, оказывая им всяческую поддержку. Также она лично сопровождает в Сваргу павших воинов, проявивших особую доблесть и наравне с другими богами помогает людям, стараясь обеспечить им дающий жизнь урожай. В этом контексте прославление этой без преувеличения великой богини вполне естественно и справедливо.

Среди нескольких имен славянских Богинь, которые упоминаются в старинной литературе мы встречаем имя Мораны. Следы почитания Мораны сохранились в фольклоре и ряде празднеств, которые отмечаются по сей день.

Самое раннее упоминание богини Мораны встречается в средневековых западно-славянских хрониках, где авторы делают сравнение с римско-греческим пантеоном, цитируя божеств только по имени. Так в польской рукописи упоминается славянская Маржанна, которая согласно данному документу соответствует греческой богине Церере (урожая и плодородия). Более поздний пересмотренный манускрипт Mater Verborum сопоставляет греческую богиню Гекату (богиня лунного света, ночи, всего таинственного, волшебного и колдовского) со славянской богиней Мораной. Помимо упоминания имен и установления соответствия греческим божествам, больше никаких сведениях о Моране данные манускрипты не содержат. Однако сохранились записки польского историка Ян Длугоша (1464-1480 гг), который описывает праздничное шествие деревенских жителей, которые несут на шестах куклы Маржаны через деревню, а затем топят этих кукол в воде. Кроме того, подобный весенний обрядовый праздник встречается почти у всех западных славянских народов. В данном обряде главную роль играет нарядная кукла Маржанны, Мораны, Мармурена, Мармужена, Морены, Маржаночка, Морлава, Маренка, Маржанка и так далее (в зависимости от страны, региона). Кукла славянской богини обычно изготавливается женщинами, как правило, из соломы, и затем, наряжается в женскую одежду и украшается различными лентами, подвесками, платками, фартуками. В ходе обряда куклу проносят через деревню сопровождая радостными песнями. Например, такими:

Ej, Marej, Marej kde si prebyvala

za horami za dolami mucku osievala

ej vtacku vtacku co tak rano steboces

ci ta`a zima trasie a ci nemozes

Эй, Маре, Маре, где ты проживала

Вот видео песни посвященной празднику Мораны.

https://youtube.com/watch?v=4QHmIeJA4uI%3Fiv_load_policy%3D3%26

Из этих песен помимо самого обрядового процесса, легко понять, что после ухода Мораны из деревни приходит весна. После того, как куклу Мораны донесут до определенного места за деревней, то куклу разрушают. Чаще всего ее топят в воде, но также могут сжечь, разорвать на части или закопать. Таким образом они символично наказывают зиму, а также смерть, которая более выражена в зимний сезон. Это подтверждается именами, которые дают этим куклам: Смерть, Смертка, Смерчина. Но разрушение куклы Мораны не только наказание зимы и смерти или злых духов. Когда Кукла Мары потоплена, сожжена или разорвана ее части разбрасывают по полям (перед засевом, для плодородия почвы, а в воду куклу Мораны окунают для того чтобы оживить воду и природу). При этом подразумевается трансформация силы умирающего божества, которое воскреснет с весной. Это подтверждается радостью, которая сопровождает обряд похорон Мораны, а также смехом, который намекает на воскрешение божества и пробуждение природы.

![]()

Когда ритуал завершен, девушки возвращаются домой, не оглядываясь назад, и несут перед собой ветвь, покрытую молодыми листьями, как знак прихода весны. Для сравнения, возьмем ритуал из юго-восточной Болгарии, где куклу Мораны одевают в тапочки и свадебное платье. Куклу выносят из деревне и топят рядом в водоеме. Куклу называют Мара Лишанка. Кроме того почти такой же ритуал с изготовлением соломенной куклы в женских одеждах, которую несут по селению а затем сжигают, есть в России. Это праздник Масленица. В восточно-славянском регионе имя Мары или Мараны тоже сохранилось. В украинском обряде используют соломенную куклу или украшенную ветку. Однако при этом украинский ритуал уже совершается на день летнего солнцестояния. А окунание куклы Мары в воду подразумевает обряд освящения воды (для плодородия и пробуждения природы, превращение мертвой зимней воды в живую весеннюю). В Полесье это обряд может выполнятся раньше — во время весны и его назначение включает наказание ведьм . Интересно, что на Балканах с 16 века переплетаются слова ведьма и мора. Это подтверждается более поздними этнологическими заметками, которые показывают что мора это особый тип ведьм, которые душат свою жертву сидя ночью на груди и вызывают этим кошмары. Это существо Мора, Морок или Мара, которое известно среди всех славянских народов и еще шире — среди Индо-Европейских народов, которые называют его почти идентичным образом. Из схожей основы происходят имена других похожих мифологических существ, которые мучают людей или появляются как фантомы: Марант, Маретник, КикиМора. Имена этих существ имеют один и тот же семантический корень, среди предложенных вариантов наиболее обычным является индо-европейский корень mer-, от которого происходит славянское слово смерть. Чтобы понять и углубиться в познании этого божества перейдем к устным традициям.

В устной народной традиции славянских народов мы встречаем Мару как невесту всадника плодородия, который известен как Ярило. У южных славян такое же имя Марана дается солнечной невесте предназначенной для сакральной свадьбы. Этот вариант невесты Мары по видимому не связан с персонификацией смертоносной зимы. Однако южнославянская Мара при этом имеет в руках опасное громовое (грозовое) оружие. При этом Мара воспевается в фольклорных песнях как прекрасная королевна-воин Марья Моревна. Если к этому добавить песни в которых Марана убивает любовника, который насмехался над ней, то мы получаем траекторию по которой радостная невеста превращается в жестокого мучителя, для того чтобы быть уничтоженной в конце зимы, возродиться вместе с пробуждающейся природой и начать свое путешествие сначала. Богатый славянский фольклор и традиции помогли нам собрать образ этого божества. Это женское божество вегетативного годового цикла. Мы увидели как она превращается в смертоносную силу, какой и бывает сама природа в зимнее время.

https://youtube.com/watch?v=SX66webEHGs%3Fiv_load_policy%3D3%26

Мара, Морана или Марена – это славянская богиня зимы, смерти, круговорота жизни, тьмы и ночи. Она принадлежит к первому поколению богов и является дочерью Сварога, небесного отца, и Лады, богородицы. Корни имени Мара тянутся к индоевропейскому «мар» и более известному нам «мор», связанными с эпидемиями, болезнями, мраком, смертью.

Богиню Мару побаивались, но также и уважали, в особенности на севере, где её время, зима, длится особенно долго. Именно зима – это время властвования Мары, вьюга – колыбельная Богини спящему лесу, холодами и морозами мучила она природу и обитателей леса. Зима именно то время, когда из мира Нави она приходит в Явь. Древним славянам не было свойственно разделять мир на «чёрное» и «белое» несмотря на несколько дуальное представление о мире. Всё всегда было взаимосвязано и восприятие времени было цикличным. Зима древними славянами воспринималась, как смерть за которой обязательно следовала весна – рождение и новая жизнь. Именно поэтому смерть рассматривалась лишь, как один из этапов круговороте бытия. Потому считать Мару негативным персонажем в пантеоне Богов категорически неправильно. Мара забирала жизни, но также даровала славянам воскрешение, о втором пункте многие предпочитают забывать.

Говоря о внешности Мары, то в зависимости от сезона она выглядела по-разному. Поздней осенью, в ноябре, она являлась как юная прекрасная девушка, бледная и с длинными черными волосами, в белых лазурных одеждах, но к концу зимы она превращалась в слабую истощенную старуху-нищенку, одетую в лохмотья, не желавшую уступать весне и всеми силами старающуюся удержать в Яви вечную зиму. Отсюда пошел обряд сжигать чучело на костре на Масленицу, чучело как раз старухи-Мары, чтобы она поскорее ушла и уступила место весне.

Богиня Мара описывалась высокомерной, суровой и властолюбивой, желающей править вечно. Все это конечно так, но помимо этого Мара —Богиня справедливая и благоволящая тем, кто её уважает. Символы Мары – это в первую очередь серп или коса, которыми она жнет жизни. Помимо этого у Мары есть своим символы и обереги — зигзаг (волны) Мары – главный символ богини. Мара тесно связана со стихией воды, отсюда слово «марь» – мертвая вода. Оберег обладает большой силой, но подходит далеко не всем, также символом богини является знак Мара-Вий, изображенный как два треугольника направленные углами друг к другу, символизирующие неизбежность конца каждой жизни. Существует также отдельный крест Мары, символизирующий жертву богине, взамен чего получают её присмотр. Также существует несколько атрибутов – таких как, например, ель, сосна, которые в славянской мифологии считались деревьями смерти, коза, ворон, черный лебедь и чаша.

Куда уходит Мара после зимы? В свои владения, которые находятся за рекой Смородиной, разделяющей Явь и Навь, через которую перекинут Калинов мост. В подчинении у Мары все духи воды и холода, а её владения — это ледяной замок. Правит она как в Нави, так и в подземном мире вместе с чернобогом. Мара водила дружбу и с Ягой. Все это удивительно, ведь рождена Мара среди светлых Богов. По некоторым версиям так случилось из-за того, что еще в детстве сестер, дочерей Лады, похитил посланник Хаоса, которому они должны были служить, пока он не был повержен и их не освободили, но расколдовать получилось всех сестер, кроме Мары, сердце которой так и осталось темным.

Богиню Мару считают женой Чернобога, считается также что у неё множество дочерей, несущих хвори, которых способна усмирить лишь она, мать, потому, когда у наших предков заболевали близкие, они обращались за помощью к Маре, ведь в её власти как забрать жизнь, так и подарить. Но способности Мары на самом деле гораздо более велики.

Она способна управлять жизнью не только людей, но и бессмертных Богов, способна прекращать ход времени как локально, так и в глобальных масштабах, кроме того она является удивительной волшебницей, способной менять мир до неузнавания. Одним из любимых занятий Мары является ткачество, но играет она не с простыми нитями, а с нитями человеческих судеб. Также Мара крепко связана с миром сновидений, через них люди получают предупреждения и советы от Богини. Несмотря на то, что Мара связана со смертью, главная её цель – поддерживать равновесие и гармонию в мире и главные её черты —справедливость и принципиальность.

К тому же Мару считают покровительницей талантливых и необычных детей, она помогает им развиваться и становиться великими, для тех, кто её любит, она становится помощницей на всю жизнь.

Дни Мары – это 25 ноября, когда встречают зиму, и 1 марта, когда богиню зимы провожают. В последний раз её вспоминают на весеннее равноденствие, когда к людям приходит богиня весны Леля, а Мара окончательно уходит в Навь, её чучело сжигают.

Наши предки чтили Мару, она фигурирует во многих былинах и сказках, а также существует множество ритуалов связанных с её фигурой. Мара – это один из фундаментальных принципов бытия. В её образе спрятан глубокий взгляд на круговорот жизни и смерти от наших предков.

Образ богини Мары существует не только в славянской мифологии. Например, в латышской мифологии Мара является одной из центральных богинь, она опекает коров, корова для древнего латышского человека является главным животным, дающим все необходимое. Она отвечает за урожай, от которого зависит жизнь древнего человека. Латышскую Мару часто связывают с мифологическим образом Девы Марии. Если сравнивать со славянскими Богинями, то наиболее похожий образ – это Лада. Она мать, ей поклоняются как главной богине.

Также интересным мне кажется момент, что имя Мара не фигурирует больше нигде кроме буддизма. С санскрита слово значит – «кончина», «гибель» и Мара в целом очень близка по духу и образу богине Кали, которая фигурирует как в индуизме, так и в буддизме.

Именно с Мары в разных её воплощениях в разных мифологиях началась моя глубокая заинтересованность язычеством, которого и так было много в моей семье и культуре. Мара — одна из самых сложных и неоднозначных Богинь, для меня это особенный образ, о ней я ещё расскажу подробнее.

Ноябрь — месяц особенный: по календарным датам ещё осень, а по погоде — самая настоящая зима — и по народному календарю именно в ноябре и наступала зима.

У славян таким переломным днём было 25 ноября, который почитался днём Марены. Считалось, что в этот день всегда стоит отвратительная погода — дождь, снег, ветер. В этот день запрещено было творить какие-либо славословия и жертвы богам, так как все они невольно приносились бы Марене.

Обрядовая пища: кисель, оладьи, морковь, репа.

Леля, Жива и Марена – три дочери Сварога и Лады. И было у них также по три брата-близнеца, одного из которых мы хорошо знаем – это Перун, а об остальных приходится только догадываться (хотя бы по аналогиям с египетскими мифами).

Марена вначале была женой Даждьбога, сына Перуна и русалки Рось, но впоследствии стала известна под именем Василисы Прекрасной, жены Кощея (аналога бога-трикстера Локки в ирландских и скандинавских мифах). А женой Даждьбога стала Жива (Тара). Именно Даждьбог чаще всего ассоциируется в сказках как Иванушка Царевич.

Вот, что пишется в древнеславянском мифе о союзе Даждьбога и Мары:

Первая жена Даждьбога Майя Златогорка после смерти ушла в Навь, где дух ее слился с духом богини Смерти – Марены, после чего, видимо и приглянулся Марене Даждьбог. Тогда Марена приворожила Даждьбога и в его сердце поселилась любовная тоска.

В то время к Марене сватался Кащей, но Дажьбог так распалился страстью, что решил отбить у соперника прелестницу. Однако Марена не собиралась становиться женой Дажьбога. Замуж она хотела только за Кащея, ибо он был знатного рода — шутка ли, сын Вия и Матери Сырой Земли, внук самого Черного Змея. А Тарх Дажьбог всего-то сын русалки.

Когда Тарх стал слишком уж ее донимать, она предложила ему выпить заговоренный мед. Только Дажьбог его выпил, у него на голове заветвились рога — и Дажьбог обратился в Златорогого Оленя (об этом событии люди вспоминают в середине лета, в день Медового Спаса).

Вновь обратила Марена Златорогого Оленя в Тарха Дажьбога только после того, как Перун пригрозил испепелить ее молнией. Не смогла устоять перед влюбленным Дажьбогом Марена и вышла за него замуж. Но после свадьбы Марену похитил у Дажьбога оскорбленный соперник Кащей. Дажьбог пустился в погоню за похитителем, но Марена и Кащей всякий раз обманывали его — сбрасывали в Пекло, обращали в Камень, и в конце концов распяли на Алатырской горе (Эльбрус(?) http://rodonews.ru/news_1295887294.html , Алатырь, «всем камням отец», «пуп земли» в славянской Традиции, стоит на Буяне-острове. Под Алатырем сокрыты истоки всех рек и начала всех дорог. Алтарем и троном служит Алатырь верховным богам, и потому любой трон и любой алтарь в Среднем Мире — лишь отражение Алатырь-камня. Магический алтарь — камень, на котором совершается жертвоприношение, — суть отражение Мировой Горы, или камня-Алатыря

Песни о Дажьбоге, Марене и Кащее воссозданы на основе былин о Добрыне и Марийке Кайдаловне, Потыке и Марье Белой Лебеди, а также сказок об Иване-Царевиче и Марье Моревне и иных подобных. Ссылки есть в «Русских Ведах» (М., 1992).

Имя славянской богини зимней стужи и смерти Марены (Мары) восходит к общему индоевропейскому корню «мар\мор», связанное со смертью (мором).

В переводе с санскрита «mara» значит «убивающий», «уничтожающий». Не случайно в буддийской мифологии «Мара» — божество, персонифицирующее «зло» и все то, что приводит к смерти живые существа. Он (Мара) искушал Будду под деревом Бодхи и создавал препятствия на духовном пути всех Бодхисаттв, стремившихся к «просветлению». Согласно буддийским мифам, божеству Маре подчинено огромное количество демонов ненависти и вожделения (рассматриваемых буддийскими философами прежде всего как персонификации различных аспектов человеческой психики); также он (буддийский Мара) имеет дочерей, воплощающих собой сексуальные страсти.

Древне-кельтские мифы повествуют о богине войны Морриган (ирландское — Морригу), появляющейся на полях битв и предвещавшей смерть. Чаще всего она принимала облик вороны; именно в таком виде она уселась на плечо героя Кухулина, когда тот погиб в бою против армии королевы Медб (королевы Коннахта, яростной женщины-воительницы).

В цикле легенд о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола важное место занимает образ Морганы ле Фэй, сводной сестры Артура. Во всех британских вариантах мифов о легендарных рыцарях она представлена заклятым врагом Артура, часто виновницей его гибели. Однако после кровавой битвы под Солсбери, стоившей жизни большинству рыцарей Круглого Стола, когда король и его мятежный племянник Мордред поразили друг друга, Моргана была одной из трех женщин, которые на черном корабле увезли смертельно раненного Артура в Аваллон (ее спутницами были королева Северных Штормов и королева Потерянных Земель). Некоторые варианты мифов гласят, что Моргана ле Фэй (держащая в руке яблоневую ветвь — символ изобилия) является владычецей Аваллона («Яблоневого Острова» – остров Буян (?)).

В славянских мифах и легендах часто встречаются персонажи, носящие такие имена, как Мара, Маря, Маруха, Мора (и близкое к нему Кикимора), Марена, Морена, Марана, Маржана, Маржена и т.п., связанные (по первоначальному этимологическому сходству или по вторичному звуковому уподоблению) с олицетворениями смерти, а также с сезонными ритуалами умирания (а затем восресения) природы.

Мара — одно из самых древних, таинственных и «смутных» божеств в славянских языческих поверьях. Мара — богиня в облике высокой женщины или, напровтив, сгорбленной старухи, но с длинными распущенными волосами. Иногда — красивая девушка в белом, иногда женщина, одетая в черное и рвань, а также космата. Тем не менее, Мара в русских повериях не столько воплощенный ночной кошмар, сколько воплощенная судьба, ведающая перемены в судьбах обитателей дома (она как призрак часто появляется часто в доме). Слово «Мара» также означает и «туман, мгла, марево». В этом Мара схожа с «Белой Женщиной», повсеместно означающей смерть и предвещающей несчастья.

Мара это также и Полудница — красивая девушка в белом, появляющаяся среди зреющих хлебов. Образ Мары в славянских поверях в соответствии и со значением ее — призрачен. Остались только отрывки каких-то испостасей. Это туман и марево, влияние на судьбы людей, появление только в определенное время — в полдень дня или года, в полночь дня или года — переломы года таким образом сочетаются и с переломами судьбы человеческой. Проведено много исследований на тему трактовки общеиндоевропейского корня «mr», связанного с санскритским — «mrtis», латинским — «mors», русским «съ-мьрть». Считается, что в образе Мары-Марены-Мораны отразился древний архетип, связанный со смертью. В образе Мары видят как сочетание рождения и плодородия, так и смерти, необходимой для обновления и продолжения Жизни на Земле.

Объединяют также Мару-Вселенную, Мару-Судьбу, Мару-Женщину и Мару-Дерево. Полагая, что в мифологическом мышлении Судьба человека может представлять собой «долю», Часть Вселенной (подобной ему) и быть отдельным существом (двойником, огнем, растением). Мара также — смерть, море, мрак, мир; душа и доля; источник и конец бытия; божество, наделенное универсальной властью, особенным образом влияющее на судьбы людей.

Если рассматривать «мифологический» уровень понимания Изначальной Традиции, то следует упомянуть, что, согласно одному из мифов, Марена является дочерью Черного Змея (охраняющего переход из Яви в Навь по Калинову Мосту) и внучка Ящера, владыки Подземного Мира, которую взял замуж Кощей (одна из ипостасей Чернобога), ее родной брат по отцу; от Кощея Марена родила дочерей Водяницу, Ледяницу, Снежану, Немочу, Замору и других, связанных с умиранием, неурожаем, скотьим мором итп; сопровождают Марену «мары» — бестелесные навии («навки»), вестницы смерти.

Современный неоязычник, как правило, знает о Марене только одно — это «Богиня смерти». Ну и, соответсвенно, верит в легенды о Ее «борьбе» со «светлыми Богами» — благо авторы разной степени талантливости от М. Семеновой до А. Асова, насочиняли уже достаточно много по этому поводу — в зависимости от характера принимая сторону той или иной стороны.

Справка: Инглии́зм (полное название: Древнерусская Инглиистическая Церковь Православных Староверов-Инглингов ) — новое религиозное движение , одно из направлений в славянском неоязычестве . Родственно родноверию . Древнерусская Инглиистическая Церковь Православных Староверов-инглингов никогда не была официально зарегистрирована религией в России .

Но наряду с упоминанием Марены Абрахамом Френцелем, среневековым автором, как «De Marzana, Dea Morte, Dea Mortis», т.е. Богини смерти, имеются и другие сопоставления, сильно отдаляющие нас от славянского аналога «старухи с косой». Чешский автор глосс к «Матери слов» сопоставляет Марену с Прозерпиной — не только владычицей подземного мира, но и подательницей плодов. Ян Длугош сравнил ее с Церерой — Богиней плодородия, и это проясняет для нас вопрос, почему к Марене могли обращаться за помощью в «усстрении свадьбы» (грамота от Милуши, см. ниже).

Балтский аналог Марене, Мара или Маря (13) , сливается в один образ с Богиней Судьбы и родов Лауме — в славянской мифологии ей соответсвует Мокошь (?).

Справка: Мокошь ( Макошь ) — женское божество в восточнославянской мифологии , покровительница женского начала, плодородия, прядения и ткачества. В её ведении находилось прядение. Мокошь — единственная богиня древнерусского пантеона, чей идол стоял в Киеве на вершине холма рядом со статуями Перуна и прочих божеств. Считалось, что богиня покровительствует прядению, наказывает тех, кто работает в пятницу . Её соотносят с греческими богинями судьбы Мойрами , прядущими нити жизни, и германскими «пряхами судьбы » — Норнами ). Имела связь с Рожаницами , Суденицами, Долей и Недолей (они считались её помощницами). Память о Мокоши на Украине и на Русском Севере хранилась до XIX века. В жертву ей приносилась пряжа, выбрасывавшаяся в колодец (ритуал назывался «мокрида»). Дольше всего воспоминания о Макоши (Мокоши) сохранялись на Русском Севере. В процессе христианизации ее образ слился с образом Параскевы Пятницы(бабья святая, «так как повсюду наши крестьянки считают ее своей заступницей»). Впрочем, в быличках Макошь может выступать и под собственным именем. (из википедии)

Современные латышские язычники-диевтурибы почитают Мару, как Великую Мать (14) . Возможно, то же превращение Мары-Марены в основной лик Великой Матери, Пряхи Судеб (Макошь?)(см. севернорусские мифы о прядущей море или кикиморе), произошло и в Новгороде, благо, население одного из трех древнейших концов Новгорода, Людина, составляли кривичи (15) . Кривичи же наиболее близки к балтам из всех славянских народов, даже само их название сопоставляют с названием языческих жрецов балтов — криве или креве — что косвенное подтверждают такие слова иноземной хроники:

«28 июля 1414 года в деревне Анкаим умер Креве-Кревайть (Krewe-Krewayto) по имени Гинтовт, 74-й первосвященник; с ним пал сан некогда очень важный в делах святых и судебных во всей земле Литовской, Пруссии, Литве, Жемайтии, Куронии, Земгалии, Ливонии, Латгалии и даже в землях кривичских руссов (Creviczensivim Russorum)» (16)

А поскольку для «кривичских руссов» Криве был авторитетом в «делах святых», то мы вправе распространить на них и почитание Марены, как Богини не только, и, может быть, не столько зимы и смерти, сколько судьбы и плодородия (17) . Тем более, что грамоты с ее именем найдены как раз в Людином конце, кривической части Новгорода.

Не смотря на такой серьезный смысл имени Марена, в славянских семьях называли девочек этим именем. Не боялись гнева богини, ну или так пытались ее задобрить, чтобы она не насылала мор на их род – не известно.

В новгородских грамотах 794 (1) , 798 (2) , 849 (3) и 955 (4) , датируемых XII веком. упоминается некая Марена.

Это глубоко архаичный образ, восходящий к фундаментальному индоевропейскому мифу об оплодотворении Земли, Матери-Сырой-Земли, Деметры и др. — активным началом: Деушем, Зевсом, Юпитером и др. Земля пьёт дождь, проливающийся с неба, и плодоносит. Современное выражение «дождь напоил землю». Не случайно Зевс оплодотворяет Данаю в золотом дожде. Есть работа Никиты Ильича Толстого о белорусском фольклоре, где есть выражения: «пьян, как мать» и «пьян, как земля» (имеется в виду напоённость Матери-Сырой-Земли).

Таким образом, восклицание: “пей, мать”, “пей, земля” и даже “пей, п-да” — надо понимать как сакральное заклинание с древним, глубоко поэтическим смыслом: «да наполнится, да будет напоено оплодотворяющим началом рождающее лоно!» В устах Милуши почти наверняка это цитата из «срамной песни», которая будет звучать на свадьбе, и она хочет сказать: «Маренка, да пусть же свадьба состоится!» (6)

Сейчас археологи нашли уже дом Марены и Петра: богато украшенная утварь, пряслице с именем Марены и другие артефакты. Они укладываются во временной интервал 20-х—70-х годов XII в. В 1155 году Пётр и Марена выдали дочь замуж за сына Юрия Долгорукого — это один из всего двух случаев в древнерусской истории, когда князь женился не на княжне. Отсюда делается вывод, что перед нами письмо к знатнейшей даме древнего Новгорода, породнившейся с княжеским домом.

По преданиям древних славян, это злые духи болезней, они носят голову под мышкой, бродят по ночам под окнами домов и шепчут имена домочадцев: кто отзовется на голос мары, тот умрет. Германцы уверены, что маруты — духи неистовых воинов. Шведы и датчане считают их душами умерших, болгары уверены, что мары- души младенцев, умерших некрещеными. Белорусы верили, что Морана передает умерших Бабе-Яге, которая питается душами мертвых. На санскрите слово «ahi» означает змей, змея.

Соломенное чучело, которое до сего дня кое-где еще жгут во время праздника древней Масленицы в пору весеннего равноденствия время, принадлежит Морене, Богине смерти и холода. И каждую зиму она берет власть. И чтобы как-то оградить себя от Марены и показать ей, что её не боятся, припугнуть, прогнать подальше, славяне собирались всем миром и шли в самое гибельное место — на лесное болото. Ведь так же считалось, что именно в лесных болотах гнездится всякая нечисть (Мора- Кикимора), принадлежащая к свите тёмного божества.

12. капище Марены

На это болото приносили пылающие головни и тушили их в елани (незамёрзшей трясине), чтобы символически «дать отпор» богине зимней стужи и смерти. Ведь впереди были длинные ночи и короткие дни без солнца, с самых незапамятных времён считавшегося противником всех тёмных сил и другом людей.

Символом Мары является знаки воды, выраженные двумя волнистыми линиями. Из воды человек приходил и по некоторым погребальным обычаям, в воду человек уходил, что бы переродиться (кстати, есть замечательная книжка по поводу древних захоронений).

Оригинал статьи находится на сайте ИнфоГлаз.рф Ссылка на статью, с которой сделана эта копия – http://infoglaz.ru/?p=43565

Морена – Богиня-Покровительница

Богиню Морену своей покровительницей чаще выбирают Ведающие, те, кто не страшится прикоснуться к тайнам мира Нави. Но и обычный человек может выбрать Морену, Богиню Зимы и Смерти своей покровительницей. Богиня Морена даст уроки к тому, кто обладает гордым, жестким и непреклонным характером, при этом очень деятелен и любознателен. Такому человеку часто приходится страдать от последствий собственных поступков, но таков уж его нрав. Если в вашем характере есть такие черты, Богиня Морена может стать вашей покровительницей:

- целеустремленность;

- предприимчивость;

- богатое воображение;

- гордость;

- бесцеремонность;

- стремление к новизне.

Такому человеку Богиня Морена поможет обуздать свой нрав, найти способы выражения свободомыслия, чтобы не вредить себе и другим людям.

Какие бывают обереги,

дающие защиту Морены?

Атрибуты Богини Морены

Явление природы – зима, черная луна.

Птица – черный лебедь.

Геральдика, предметы – серп или коса, череп.

Треба (подношение) – мед и другое кушанье, красное вино (или другие красные напитки), как символ крови.

Морена в северной традиции гадания и магии

На славянской Резе Богини Морены — символ Зимний косой крест, о котором мы писали выше.

Номер Резы – 21.

Реза Морены приходит, когда Спрашивающего ждут проблемы, несчастья, беды, неожиданные и незваные, подобно зимней стуже. Предотвратить эти беды невозможно, можно только их переждать и после возместить ущерб, сохраняя при этом веру в жизнь и доброе отношение к людям.

К Богине Морене обращаются в славянской магии, когда желают остановить, предотвратить что-то в жизни. Часто к Богине Зимы Морене обращаются в обрядах на здоровье. Считают, что Морена может остановиться сестер-Лихоманок, приносящих болезни. Обряды, обращенные к Морене, Богине Смерти, нужно проводить с особой осторожностью, как и любые другие обряды, обращенные к Богам Нави.

Подробнее о значении Резы Богини Морены в гадании в статье «Реза Рода Морена»

Легенды и мифы о славянской Богине Морене

Самый известный миф о Богине Морене – миф о превращении её в чудовище вместе с сестрами Богиней Лёлей и Богиней Живой и о возвращении сестрам прежнего облика. Этот миф описывается вместе с историей о том, как Перун, Защитник Яви, победил Скипер-Змея (или Скипер-Зверя в других вариантах мифа).

Богиня Морена участвует и в других славянских мифах. Чаще всего её описывают как красивую молодую женщину с белой, как снег, кожей и темными волосами, черными, как небо зимней ночью. Богиня Морена описывается высокомерной, красивой и одновременно пугающей. Много северных быличек посвящено тому, как Морена-Зима хотела захватить власть над миром Яви, править вечно. Богиню Морену всегда обижает, что её почитают меньше, чем Лёлю-Весну, что её прихода не ожидают с нетерпением и радостью.

Как подготовиться к Весеннему Равноденствию?

Время мирских обрядов на очищение, время волховских обрядов на защиту и благополучие.

Праздники, где чествуют Морену, Богиню славян

22-24 ноября — дни Морены, встреча зимы и холодов.

1 марта – день Богини Морены. Чествуют Богиню Зимы перед её уходом.

Последний раз вспоминают Морену-Зиму на Весеннее Равноденствие 20-22 марта, в этот день к людям приходит Лёля, Богиня Весны, а Морена-Зима окончательно покидает мир Яви.

Читайте больше о славянских праздниках в разделе «Славянские праздники и обряды».

Морена в пантеоне славянских Богов

Богиня Морена – дочь Сварога, Небесного Отца и Лады-Богородицы. Сёстры её — веселая Лёля, Богиня Весны, и добрая Жива, Богиня Лета. Как вышло, что Морена, рожденная среди светлых Богов, стала властительницей мира Нави?

Северные былички рассказывают, что трех дочерей Сварога и Лады похитил Скипер-Змей, посланник Хаоса. Лёля, Жива и Морена были превращены в страшных чудовищ и служили Скипер-Змею, пока он не был повержен. Тогда Боги Перун, Велес, Стрибог и Хорс освободили сестер, расколдовали их и вернули им прежний облик. Однако, сердце Богини Морены так и осталось темным, и она ушла в Навь.

Сейчас Богиню Морену считают женой Чернобога, Властителя Нави. Иногда дочерями Морены называют сестер-Лихоманок, духов, насылающих болезни. Поэтому в заговорах именно к Морене обращаются с просьбой утихомирить своих дочерей и остановить хвори.

Читайте книги сказок о славянских Богах!

Оберег – символ Богини Морены

Самый известный знак Богини Морены – Зимний Косой крест. Этот крест представляет собой пересечение двух линий, на концах каждой из которых есть ещё небольшие штрихи. Так символически обозначается заморозка, остановка, потому что линии креста не могут далее продолжиться в бесконечность.

Знак Богини Морены используют как оберег от злого умысла и злых чар. Считается, что властительнице Нави подвластна остановка любой беды. Кроме того, символ Богини Морены может избавить человека от внутренней неуверенности.

Посмотрите обереги Богини Морены