Образ тайны Воплощения

Золотые одежды Богомладенца на золотом фоне подчеркивают явление Его не от мира сего. Однако золото одеж Христа другое. Если фон и нимбы на богородичных иконах обычно покрываются чистым, гладким сусальным золотом, то одежды Богомладенца как бы «затянуты» лучиками (ассистом), положенными поверх охристой подкладки. Желтый и золотой – подобные в иконописи цвета, и соединение их, конечно, не случайно. «Да сияет нам, Господи, видимый свет Твоего человечества, да сияет и сокровенный свет Твоего Величия, Один свет да сочетовается с другим светом, и да возсиявает нам Солнце правды»43. Так канонически в цвете раскрывается образ тайны Воплощения, исповедание догмата Православной Церкви о Лице Иисуса Христа, данного Святыми отцами IV Вселенского собора. Христос – истинный Бог и истинный Человек, и два естества пребывают в Нем «неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно». Поэтому символические одежды Христа никогда не изображаются просто золотыми. Золото не смешивается с охрой, но и не отделяется от нее в одеждах Богомладенца.

Видимо, такое изображение было направлено Церковью против ереси монофизитов, утверждающей, что Богомладенец прошел сквозь Свою Мать и ничего не воспринял от Нее, и против ереси Ария, утверждавшего, что Христос является твореньем Бога, но не Богом. Образ Богомладенца Христа и Богородицы в иконах всегда составляют единый образ. И если бы в богородичных иконах Христос изображался только в золоте или пурпурно-синих одеждах (как в образе Вседержителя и в праздниках), то мы видели бы в Нем или только Бога, поглощающего человеческую природу, или же воспринимали бы Его как человеческого младенца – примером чего могут служить образы эпохи Возрождения.

«Чудо смирения: Слово «принимает» от собственного Своего творения, Бог в решающий момент Благовещения испрашивает у Марии начаток Своего человечества, собственную Свою человеческую природу»44. Особое взаимодействие золота и охры в облачениях Христа говорит нам, что Он, находясь на руках Своей Матери, является частью Своего Творенья и пребывает одновременно в Своих горних селениях, в Царстве Славы, как Бог.

Пресвятая Богородица – Церковь и Божий храм

В богородичных иконах художественные образы Матери и Сына строятся на удивительном тождестве форм и выверенном ритмическом соответствии. Эти живописные приемы, которым в силу их очевидности не уделяют внимания, однако, являются наиважнейшими для иконописного богословия. Образ Матери или прямо (как в «Оранте»), или зеркально (как в «Одигитрии» и «Умилении») всегда отражает образ Сына. Простые ритмы форм передают совершенное богоподобие Богородицы, и уже при первом взгляде на икону нам открывается главное в учении о Ней: Богоподобие Божией Матери является залогом нашего Спасения.

Во всех иконах Божией Матери Ее изображение всегда являет образ храма: контур фигуры Богородицы напоминает однокупольный храм, внутри которого у Нее на руках, как на престоле, восседает Христос. Таким образом, икона следует также и за апостольским учением, обращенным ко всем чадам Церкви: Разве вы не знаете, что вы храм Божий. И Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят; а храм этот вы ().

Взаимоотношения Богородицы-Церкви и воплощенного Христа в иконах показывает божественную природу Церкви. «Святая Церковь носит образ и изображение Божие, вследствие чего и обладает, по подражанию и подобию, таким же действием»32, – учит преподобный Максим Исповедник.

Дары Святого Духа

Образ соединения Божественного и тварного – мистическая печать Богоподобия – в абсолютной полноте явился в лике Божией Матери.

Переводы, раскрывающие истину

Марфа и Мария.

Самое большое недоразумение в истории Девы Марии происходит из-за ошибки в переводе. Обычно переводы основаны на прежних переводах, и значение слов часто расшифровывается специалистами на конкретных языках. Кроме того, многие переводы этой истории были сделаны на основе словарей, созданных специалистами по латыни, что является ключом к тайне слова «девственница».

Ксилография иллюстрации знака зодиака Дева.

Слово «Дева» происходит от латинского «virgo», что означает «дева или сексуально неопытная женщина». Именно это слово и легло в основу рассказов о Марии как о женщине, которая никогда не имела сношений с мужчиной. Однако исторически термин «девственница» означал «одна в себе» т.е. – женщина, которая не нуждалась в мужчине, но при этом он у неё запросто мог быть. Эта интерпретация представляет собой женщину, которая была независимой, финансово свободной, умственно сильной и не слишком зависела от своего любовника или партнёра. В древние времена женщины иногда считались очень сильно привязанными или даже психически зависимыми от своего первого сексуального партнёра. Поэтому, чтобы избежать этой проблемы, древнее общество Средиземноморья (а также других частей Ближнего Востока и Персии) решило создать обычай, который стал частью религиозных церемоний.

Фрагмент каменной мемориальной доски из храма Иштар по прозвищу Инанна – богиня любви, красоты, секса, желания, плодородия 2500 г. до н.

Когда-то женщины в этих местах часто ходили в храмы Иштар или Афродиты, например, чтобы иметь половые сношения со священником. Они никогда больше не могли встретиться, но этот поступок, который, казалось бы, был одобрен богиней храма, позволил женщине избежать слишком сильной привязанности к своему возлюбленному. Посещение храма обычно было предложением её семьи, и это не рассматривалось как предательство или скандал.Однако исследователи также предполагают, что слово девственница могло быть применено древними обществами к женщинам, которые были независимы в различных областях. Возможно, что Мария могла быть автономной и в других отношениях, но ни Библия, ни другие тексты не вникают в эту идею.

Цитаты о Богородице

«Мы почитаем Пресвятую Деву Марию не вместо Христа, а ради Христа, и почитание Богородицы – это одно из проявлений нашей любви к Господу Иисусу Христу. Любя Господа, как мы можем не любить Его Пречистую Мать? И кроме того, мы выражаем благодарность Ей как послужившей делу спасения рода человеческого. Господь почтил Ее тем, что удостоил стать Той, от Кого Он воплотится, — как же нам не оказывать ей почет и уважение?

А также это происходит во исполнение пророчества, которое изрекла Сама Богородица: «отныне будут ублажать Меня все роды» (), – то есть все поколения людей».

священник Георгий Максимов

«Если кто не признает Марию Богородицею, то он отлучен от Божества».

свт. Григорий Богослов

«Дева-Матерь является единственной как бы границей между тварным и несотворенным (Божественным) естеством; и все ведящие Бога познают и Ее — как место невместимого; и все восхваляющие Бога воспоют и Ее после Бога. Она — причина и бывших прежде Нее (благословений и даров человеческому роду) и Предстательница настоящих и Ходатаица вечных. Она — основание пророков, начало апостолов, утверждение мучеников, фундамент учителей. Она — слава сущих на земле, радость сущих на небе, украшение всего создания. Она — начало, и источник, и корень, уготованный нам на небесах, надежды, которую да будет всем нам получить по молитвам Ее о нас, во славу Рожденного прежде веков от Отца, и в последние времена воплотившегося от Нее — Иисуса Христа, Господа нашего».

свт. Григорий Палама

«Как Богочеловек для племени спасающихся избранников заменил Собою Адама, и соделался их родоначальником, так Божия Матерь заменила для них собою Еву, соделалась их Матерью».

свт. Игнатий (Брянчанинов)

Молитвы ко Пресвятой Богородице

- Основные молитвы Молитвы ко Пресвятой Богородице (Богородице Дево, Достойно есть, Царице моя Преблагая)

- Молитвы святых к Божией Матери

- Акафист Пресвятой Богородице с комментариями

- Акафисты, каноны, молитвы, тропари и кондаки пред чудотворными иконами

- Канон молебный ко Пресвятой Богородице

- Богородичник. Каноны Божией Матери на каждый день

- Пяточисленные молитвы

- Псалтирь Божией Матери святитель Димитрий Ростовский

Иконы Богоматери

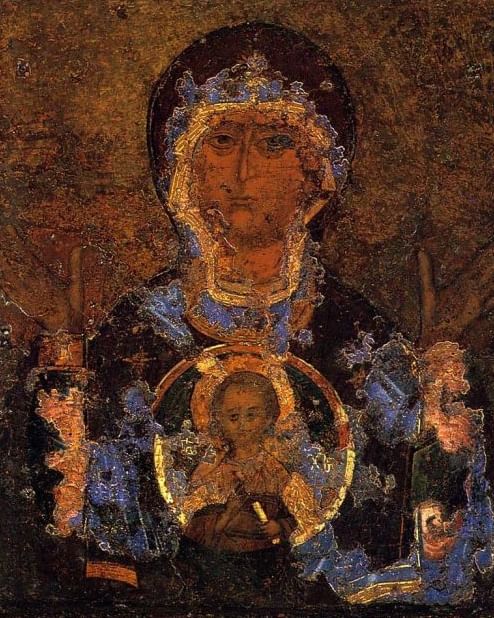

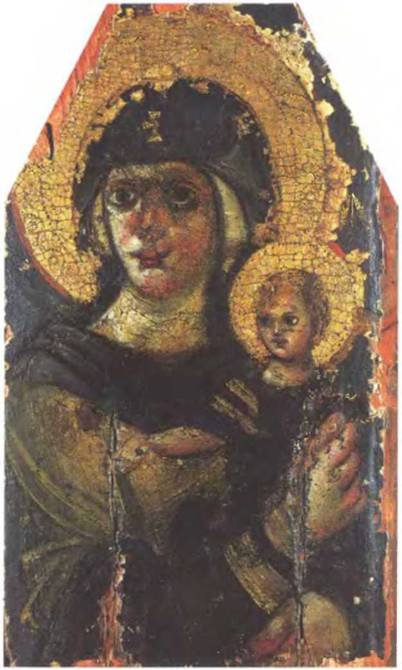

Богоматерь с младенцем. VI в. Музей им. Хоненко

Церковь оказывает Богоматери чрезвычайное почитание (ὑπερδουλία), вознося Ее превыше всех святых и превыше небесной иерархии. Избранная Приснодева стоит в центре всей истории спасения. Действительно, Божественное Провидение, учитывающее свободную волю твари, не могло прийти к высшей своей точке – вочеловечению Сына Божия – без согласия Приснодевы осуществить в Себе тайну, сокровенную от век и от родов (), и стать, таким образом, Матерью Бога. Поэтому прп. Иоанн Дамаскин и говорит, что имя Богоматери (Θεοτόκος) «составляет все таинство Домостроительства»157. Марологический догмат неотъемлем от христологии. Невозможно, как хотел Несторий, отрицать Богоматеринство Пресвятой Девы, не ущербляя тем самым догмата воплощения Божественной Ипостаси, Сына Приснодевы. Не отдельно умопредставляемая человеческая природа Христа, но сама Личность Сына Божия по человечеству родилась от Марии – от тварного существа, Духом Святым соделанного способным к принятию в утробе своей грядущее в мир Слово Божие.

Имя «Богоматерь» выражает исключительность Ее отношения ко Второму Лицу Святой Троицы, отношение материнства, к которому Ее человеческая личность была призвана Божественным Избранием. Это особое положение в деле спасения, эта единственная роль в Боговоплощении не была лишь инструментальной функцией. Мария, «Матерь Иисусова» (ср.: ), осуществила эту уникальную связь со Своим Сыном в Своей святости. И святость эта не может быть ничем иным, как той «всесвятостью», той полнотой благодати, которая дана Церкви – продолжению прославленного человечества Христова. Но если Церковь еще ожидает наступления будущего века, то Богоматерь уже переступила грань этого вечного Царствия: единственное человеческое существо, всецело обоженное, начаток будущего обожения твари, Она рядом со Своим Сыном правит судьбами мира, еще развертывающимися во времени.

Прославление Богоматери не может сравниваться с почитанием святых или ангелов. Многоразличные аспекты Ее славы, превосходящей все, что можно представить себе в земном мире, породили множество Ее икон, из которых мы здесь воспроизводим лишь некоторые основные типы.

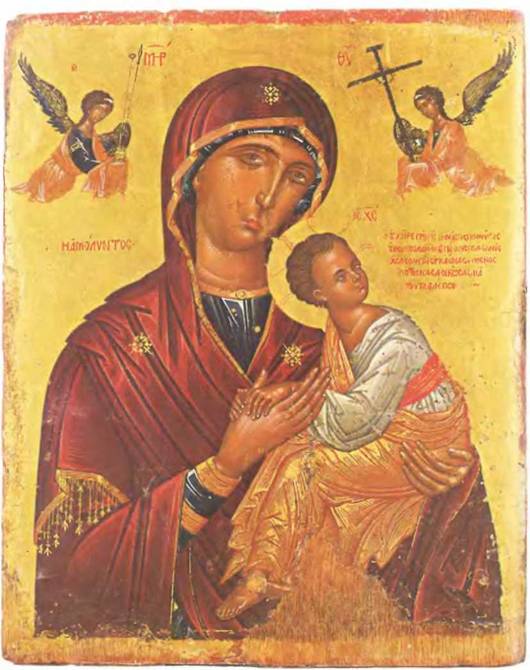

Страстная икона Богоматери

Богоматерь Страстная. Греция. Начало XVII в. Византийский музей

Этимасия. Оборот иконы Богоматерь Владимирская. XV в. ГТГ

Страстные иконы Пресвятой Богородицы принадлежат к иконографичекому типу, возникшему в XIV столетии в сербских стенных росписях (храмы Лесново и Конце). Здесь в верхних углах иконы изображены два ангела, несущие орудия Страстей Господних. Младенец Христос смотрит на них с изумлением, повернув голову. Он испуган и ищет защиты у Матери.

Воспроизведенная здесь икона представляет собой складень (каждая часть его размером 16×14 см), в средней части которого изображена Богоматерь. Она держит на правой руке Христа Эммануила, Который смотрит на одного из ангелов, повернув голову к левому углу иконы. В испуге Он хватает обеими руками левую руку Матери. Она слегка склоняет к Нему голову. Взгляд Ее полон страдания и смирения.

На каждой из двух других частей складня изображено по двенадцать фигур в два ряда, один над другим. В верхнем ряду левой части (от средника) – Иоанн Предтеча, Архангел Михаил, Апостол Петр и три святых отца Церкви: свтт. Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Соответственный ряд правой части изображает Архангела Гавриила188, апостолов Павла и Иоанна и трех святых митрополитов Московских: Петра, Алексия и Иону. В нижнем ряду левой части помещены свт. Николай, прпп. Сергий Радонежский, Евфимий Суздальский, Кирилл Белозерский, Зосима и Савватий Соловецкие. В соответственном ряду с правой стороны – свт. Леонтий Ростовский, св. Александр Невский, свт. Иоанн, архиепископ Новгородский, мученицы Екатерина и Параскева и прп. Евфросиния Александрийская.

Богоматерь Страстная. Икона-складень. 1641 г. Частная коллекция о. М. Рю де Журнеля. Париж.

Рисунок выполнен очень тщательно и напоминает каллиграфический стиль миниатюр. Золотая, богато украшенная риза, современная иконе, покрывает ее, закрывая фон всех трех частей. Происхождение и время написания иконы явствуют из надписи на обороте средника: «22 марта (7) 149 (т. е. 1641 г. нашего летосчисления. – В. Л.). Троицкий келарь, старец Александр Булатников благословил этой иконой своего келейника, старца Иоакима Соловецкого». В неопубликованной работе, посвященной этому складню, отец М. Ж. Рю де Журнель указывает, что Александр Булатников – важное лицо, крестный отец царских детей, служивший келарем Троице-Сергиевой Лавры с 1622 по 1642 г. Он начал свою монашескую жизнь в Соловецком монастыре и туда же вернулся, оставив свое служение в Лавре. Связь его с этими двумя великими монастырями объясняет изображение на левой створке складня прп. Сергия (основателя Троице-Сергиевой Лавры) и прпп. Зосимы и Савватия (основателей Соловецкого монастыря). Святой Александр Невский, свт. Иоанн Новгородский и три святые жены, изображенные на правой створке, являются, вероятно, семейными святыми Александра Булатникова.

Фреска эта, как полагает Кондаков, «является очевидной копией древнейшей восточной иконы Богоматери» (Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Т. 1. СПб., 14. С. 168). Другим древнейшим образцом Знамения является изображение на ампуле. привезенной в V столетии с Востока и находящейся в музее Болоньи (воспроизведено там же у Кондакова).

Канон Пресвятой Богородице, глас 4-й. Песнь 5-я.

Ср.: Воскресный канон, глас 1-й. Ирмос 7-й песни.

См., например, в одном месте 1-й книги исторической компиляции Феодора Чтеца (ок. 530 г.). Однако это место может являться и более поздней интерполяцией (греч. цитату см.: Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Т. 2. Пг-, 1915. С. 154).

См.: Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Т. 2. С. 152–293.

См.: Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Т. 2. С. 201–203.

В настоящее время датируется нач. XVIII в. – Ред.

Празднование 3 мая и 15 августа.

Об этом типе икон см.: Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Т. 2. С. 316–356.

См.: Там же. Рис. 199–202. С. 352–355.

Это Благовещение представляет почти полную аналогию с иконой, воспроизводимой в сборнике Кондаковского Семинария (см.: Seminarium Kondakovianum. Т. 1. Прага, 1927. С. 215), где ей посвящена статья Н. Беляева. Там тот же архитектурный фон с тем же деревом, те же складки одежд. Небольшая разница лишь в пропорциях Божией Матери и Архангела, которые на нашей иконе более удлиненные и более стройные. На основании стилистически-иконографического анализа и сопоставления этой иконы с памятниками афонского искусства, фресками и миниатюрами автор высказывает предположение, что это Благовещение написано критским мастером на Афоне во 2-й пол. XVI в.

См.: Лазарев В. Н. История византийской живописи. Т. 1. М., 1947. С. 256–258.

Ср.: Молитва Пресвятой Богородице после Акафиста.

Название это является, по-видимому, переводом греческого имени Божией Матери Ἐλεοῦσα – «Милостивая», хотя по своему значению оно глубже.

Исаак Сирин, прп. Слово 48-е // Творения: Слова подвижнические. Сергиев Посад, 1893. С. 209.

См. раздел «Смысл и язык икон», с. 58–63. – Ред.

Анисимов А. И. Владимирская икона Божией Матери. Прага, 1928 (Seminarium Kondakovianum: Зографика: Памятники иконописи. Вып. 1). С. 32.

В православной иконографии есть несколько икон Божией Матери, приписываемых Евангелисту Луке. Это отнюдь не следует понимать в том смысле, что именно данные иконы написаны рукой самого Евангелиста, а лишь так, что они соответствуют установленной им традиции. Иначе говоря, они являются списками с икон, написанных в свое время Евангелистом Лукой. Поэтому слова, произнесенные Божией Матерью при виде написанного св. Лукой Ее образа, Церковь сохраняет в службе нескольких икон Богородицы. Апостольскую традицию здесь следует понимать в том же смысле, в каком мы понимаем ее, говоря об апостольской литургии или апостольских правилах. Они восходят к апостолам не потому, что сами апостолы их написали, а по их апостольскому авторитету и характеру.

Минея, 26 августа. Вечерня. Стихира литийная, глас 8-й.

Память Владимирской Божией Матери празднуется трижды в году, и все три даты связаны с чудесным избавлением Москвы от татар: 26 августа в 1395 г., 23 июня в 1480 г. и 21 мая. С этой последней датой соединяется память двух событий: поновления иконы в 1514 г. при участии митрополита Варлаама (иконописца) и избавления от татар в 1525 г.

Слава Богоматери: Сведения о чудотворных и местночтимых иконах Божией Матери. М., 1907. С. 381.

Минея, 23 июня. Служба Влади-мирской иконе Божией Матери. Стихира на стиховне, глас 8-й; седален, глас 4-й.

Настоящая атрибуция – Богоматерь Игоревская. – Ред.

Минея, 8 августа. Утреня.

На ризе иконы по ошибке гравировщика над Архангелом Гавриилом вырезано имя Михаила.

О Богородице в Библии

Новый Завет о жизни Богородицы повествует следущее:

- , , Мф.2:19-23, 12:46-50, 13:55

- Лк.1:26-56, 2:4-7, 2:16-52, 8:19-21

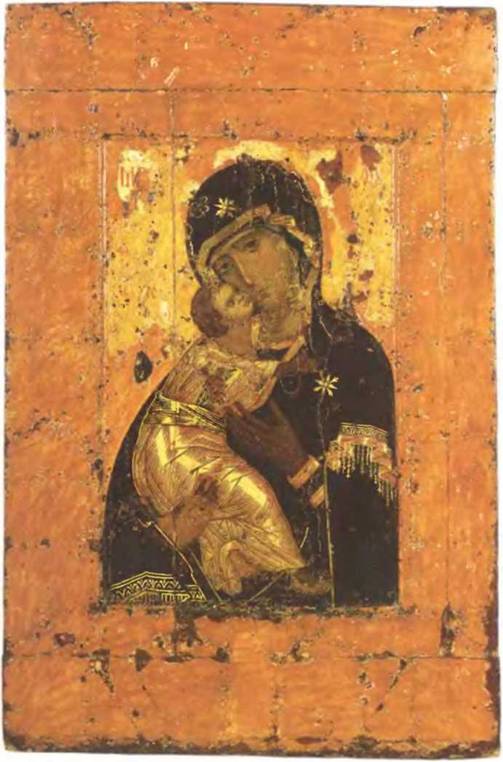

Владимирская икона Божией Матери

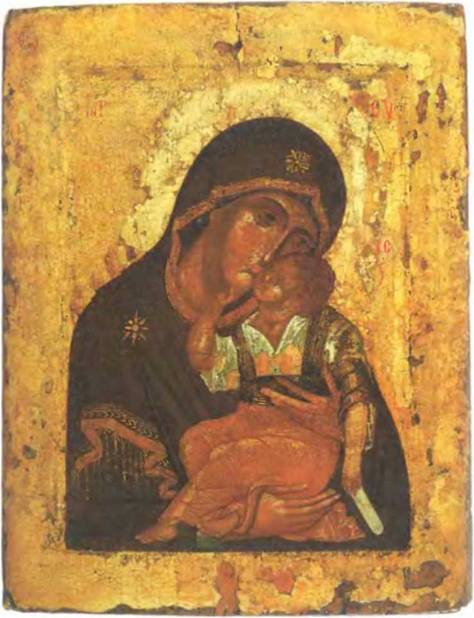

Богоматерь Владимирская. Константинополь. XII в. ГТГ

Одним из древнейших вариантов образа Умиления является знаменитая византийская икона Владимирской Божией Матери XI или первой половины XII в., находящаяся в настоящее время в Третьяковской галерее в Москве.

Отличительной чертой Владимирской иконы Божией Матери являются позы Ее и Младенца, Которого Она держит на правой руке, склонив к Нему голову. Левой рукой Она или касается плеча Младенца, или, почти всегда, держит ее у груди, молебно простирая ее к Нему и в то же время направляя на Него внимание зрителя. Богомладенец изображается всегда подобравшим под Себя левую ногу, от которой видна лишь одна ступня. Воспроизведенная здесь икона представляет собой один из вариантов отмеченной выше иконы XI–XII вв., от которой она отличается двумя чертами: Богоматерь смотрит здесь не на

Богоматерь Владимирская. Конец XV – начало XVI в. Музеи Московского Кремля зрителя, а поверх головы Младенца. Младенец обнимает левой рукой шею Матери не непосредственно, а поверх мафория, так что левой руки Его не видно. Прекрасно вписанная в форму доски фигура Божией Матери полна здесь торжественного покоя. Обобщенная линия силуэта обеих фигур придает образу большую монументальность, свойственную лучшей поре русской иконописи. Богомладенец изображен в живом и ласковом движении: приникши ликом к щеке Божией Матери, Он как бы старается успокоить Ее затаенное горе. Богоматерь проникновенным, исполненным глубокой печали взором, не замечая ласки, смотрит в пространство. Ее строгий и сосредоточенный лик, повернутый к ласкающемуся Сыну, внутренне обращен не к человеческому Младенцу, а к родившемуся от Нее Зиждителю мира. Как «Молитвенница теплая к Богу» и «крепкая Заступница мира всего»183, Она склоняется к Сыну, ища у Него милости для притекающих к Нему, покрывая их Своим предстательством.

Богоматерь Оранта

Богоматерь Знамение (фрагмент). До 1169. Новгородский государственный объединенный музей-заповедник, Великий Новгород

Один из самых древних иконографических типов Богородицы — Оранта. Слово пришло из латинского языка, его можно перевести как «взывающая, молящаяся». Историк древнерусского искусства Никодим Кондаков отмечал, что первый иконописный образ Богоматери Оранты относится к концу IV века. Богоматерь изображали в позе заступнической молитвы: руки разведены в стороны и согнуты в локтях, ладони подняты на уровень лика и обращены к молящемуся. Образы встречаются в росписях и иконах византийских и русских храмов.

Самое известное древнерусское изображение Оранты находится в Софийском соборе в Киеве. Мозаику «Нерушимая стена» относят к XI веку. Эпитет в названии пришел из акафиста Богоматери — так называют хвалебное и благодарственное пение в церковной гимнографии. Богородица изображена на одной из стен собора, на золотом фоне в полный рост, с разведенными в стороны руками. Высота фигуры превышает пять метров. Царственный наряд состоит из пурпурного мафория, на нем — золотые звезды, на плечах и на лбу. Лицо Богородицы строго и печально. Мозаика выполнена из смальты — небольших пластин цветного непрозрачного стекла.

Другой образ, близкий по иконографии к Оранте, — икона «Знамение» из Великого Новгорода. Это поясное изображение Богородицы, ее руки подняты в молитве, а Младенец вписан в золотой круг на груди — медальон. По преданию, в XII веке чудотворная икона спасла Новгород от войск суздальцев во времена междоусобных войн. Когда воины подошли к городу, из глаз Богородицы на иконе потекли слезы. На вражеское войско напал страх и смятение, и город был спасен.

Новая Ева

Греческий богослов четко выстраивает очень важную для христианского миропонимания связь между красотой человека, его духовными трудами и образом Божиим, который сияет в душе и видим во плоти того, кто стал победителем в невидимой брани и достиг святости. Пресвятая Богородица первая восстановила образ истинной Красоты, Которая есть Сам Бог – «Пресущественно Прекрасное», по слову сщмч. Дионисия Ареопагита4.

Человек был создан по образу Божьему. Но в отличие от остального творения Адам и Ева были подобны Богу и причастны Ему, имея «идею всяческой красоты, всякой добродетели и премудрости всего, о чем известно, что оно относится к самому лучшему»5. И вся природа в раю – первой земной Церкви – приобщалась через них Богу. Эта совершенная Церковь была разрушена нераскаянным грехом непослушания. Адам и Ева не выполнили свое великое предназначение – сохранять целостны мир в Боге. Они утратили райское состояние и изменились не только внутренне, но и внешне, исказив в себе образ Божий и телесное богоподобие6, что стало уделом и их потомков.

С Богородицей все творение обрело новое рождение. Поэтому Церковь именует Ее Новой Евой, отверзающей рай, и Матерью всем людям. Новым Адамом, родоначальником обновленного человечества, стал сам Сын Божий Иисус Христос8. Настолько же велика мера участия Богородицы в деле спасения, и возможно ли понять и уложить в человеческом сознании высоту Ее подвига, непреходящую ценность его в судьбе мироздания?! Об этом много размышляли и писали святые отцы, слагая полные высоких поэтических образов вдохновенные гимны «Красоте всего Творенья»9. То же самое раскрывалось в живописных образах, которые стали подлинным богословием в красках.

Дева Мария является символом для многих вещей

Святое семейство Иисус, Мария и Иосиф.

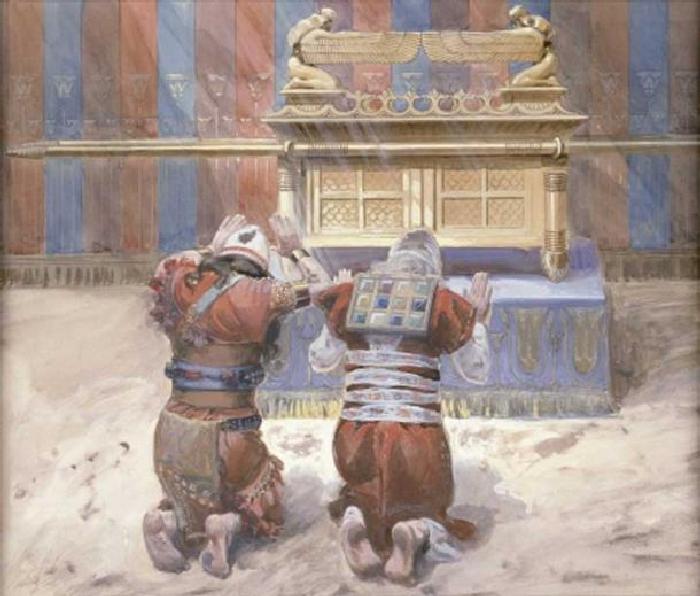

Мария стала символом для многих вещей, включая знаменитый ковчег Завета. Как объясняют специалисты с сайта католическая Библия 101:«Ветхозаветный Ковчег Завета содержал три пункта – Слово Божие в виде каменных скрижалей (десять заповедей), манну (хлеб) с неба и жезл Аарона, который возродился и вернулся к жизни (евреям 9:4). Точно так же чрево Пресвятой Девы Марии содержало Иисуса Христа – живое Слово Божие (Иоанна 1:1), хлеб жизни (Иоанна 6:48) и правителя с железным жезлом, который также вернулся к жизни (Откр.12:5). На Благовещение Марии Гавриил сказал ей, что сила Всевышнего «осенит» (или «омрачит») её (Луки 1:35). Термин «затмение» (или «тень») имеет важное значение, поскольку он также использовался для обозначения херувимов, «осеняющих» («затмевающих») место милости Ковчега Завета (евреям 9:5). Ковчег был сделан из чистого золота (исход 4) и был очень святым, что соответствует католическому учению о том, что Мария также чиста и свята. Ковчег Завета был настолько свят, что ни один обычный человек не мог даже прикоснуться к нему. Оза протянул руку, чтобы удержать его, и был мгновенно убит (2 Царств 6:7)».

Моисей и Иисус Навин в Скинии, кланяясь перед ковчегом (1896-1902). Джеймс Тиссо. (Всеобщее достояние).

Эти предположения подтверждают идею о том, что Мария была изображена как символический святой сосуд, который привёл Иисуса к жизни. Но это также стало началом интересной истории. Возможно, это не имеет ничего общего с неопытностью сексуального любовника. Марию можно было бы назвать девственницей из-за её харизмы, силы и способности поддерживать своего сына. Древние люди, жившие на Ближнем Востоке во время её жизни, не видели девственности так же, как римляне, например.

Гентский алтарь или поклонение Агнцу (1432). Ян ван Эйк. (Всеобщее достояние).

Как появились образы и что они символизируют

православных храмах образы Богоматери — одни из самых почитаемых. Иконописцы писали Деву Марию одну, с Младенцем, в окружении святых. Читайте, какие существовали каноны в изображении Божией Матери и какие древние известные иконы им соответствуют.

Освящение словом

Любая икона обязательно имеет подпись. Слово освящает, свидетельствует об истинности изображения и именует ее. Без него она теряет свои сокровенные свойства. Ведь Бог сотворил все Словом и только в Нем являлся человечеству до воплощения Спасителя. С Рождеством Христовым миру открылся другой – видимый Образ Бога. Икона, собирая полноту откровения о Боге, соединила образы зрительный и словесный.

Рядом с нимбом Пресвятой Богородицы подписи М҃Р, что значит по-гречески «Матерь Бога». У Христа нимб всегда крестчатый. В крест вписано слово Ѡ҆́ОН, то есть «Сый», или «Сущий». Рядом с нимбом имя Спасителя – І҃С Х҃С.

Благовещение, Всемилостивая и Деисус

Благовещение. 1540-е. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Деисус (фрагмент). Середина XV века. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Андрей Лаврентьев и Иван Дерма Ярцев. Богоматерь с Младенцем на престоле (фрагмент). 1509. Собор Святой Софии, Великий Новгород

Согласно Библии, благую весть о том, что она станет матерью Спасителя, принес Марии архангел Гавриил. Этот сюжет лег в основу многочисленных икон, мозаик и фресок — росписей на стенах. На Руси иконы Благовещения появились еще до нашествия монголо-татар. Сюжет трактовали по-разному: Марию изображали сидящей на троне, благая весть спускалась на нее как голубь в небесном луче — символ Святого Духа. В других вариантах писали архангела Гавриила в полный рост, он обращался к Богородице.

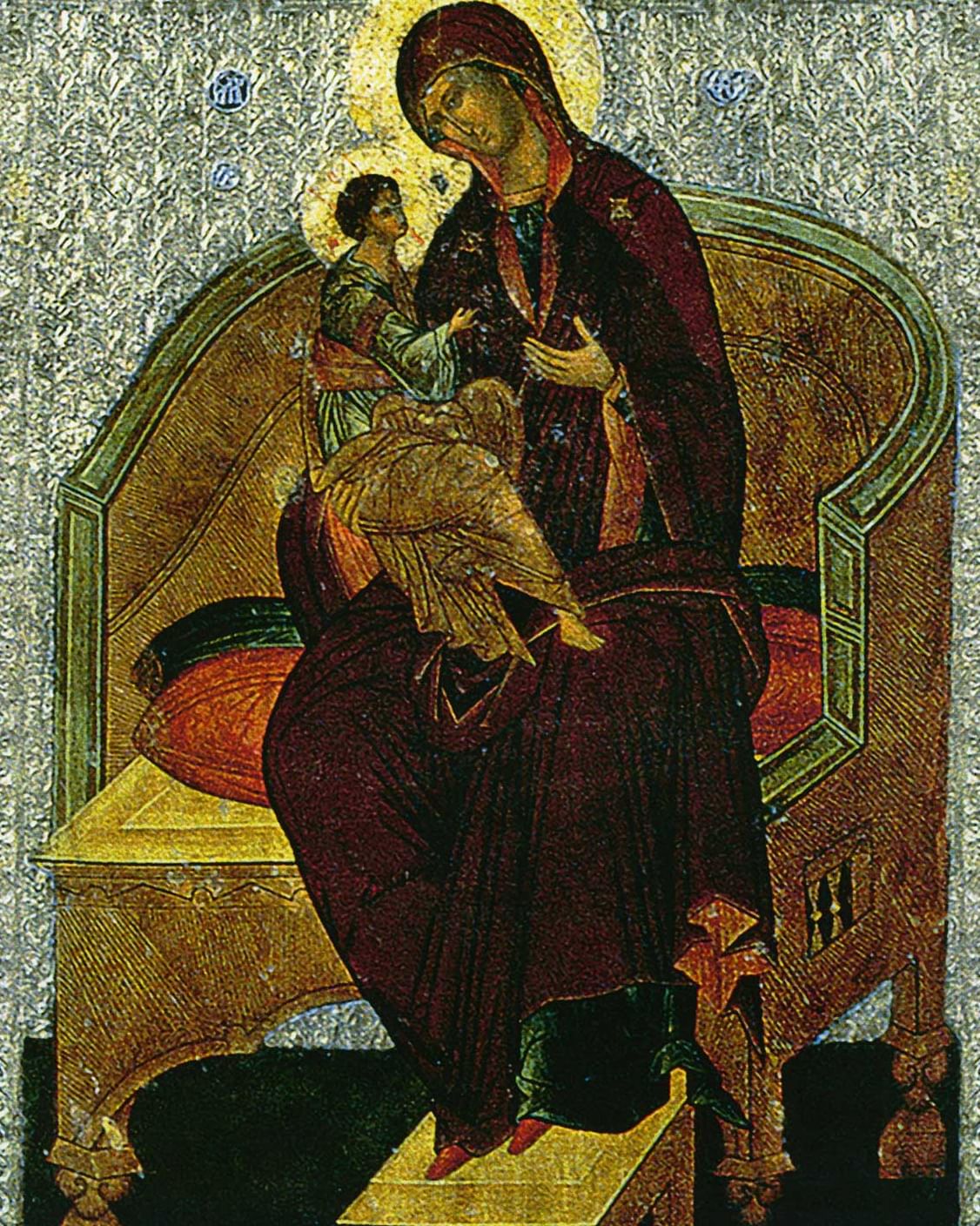

Другой иконографический тип Богородицы — Всемилостивая (Панахранта), он близок к типу Одигитрия. Богоматерь изображали на троне, ее одежды были богато украшены драгоценными камнями. Она предстает как Царица неба и земли, а на коленях держит младенца Христа. К этому типу относят иконы «Державная» и «Всецарица».

Распространены изображение Богоматери в деисусной композиции. Трехфигурный Деисус — это иконографический тип: Господь в центре, а по сторонам от него Богоматерь и Иоанн Предтеча. Богоматерь предстает с молитвенно сложенными руками, вполоборота к Христу, она протягивает к Спасителю руки в жесте молитвы. Фигуры писали в полный рост, поясные или погрудные, выбор композиции зависел от того, для какого иконостаса создавали икону.

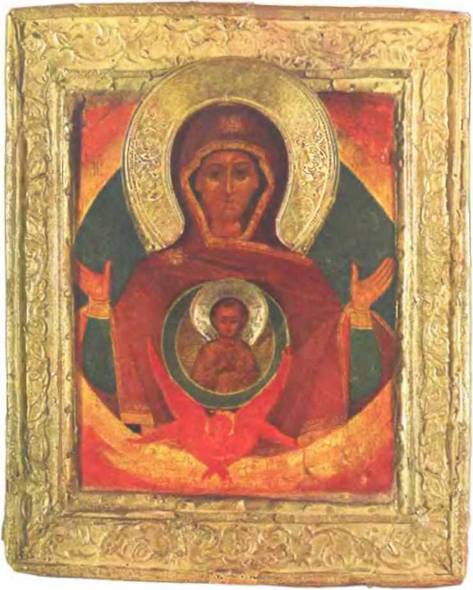

Икона Божией Матери Знамение

Богоматерь Знамение. Россия. XVI в. Частное собрание

Икона Знамения принадлежит к наиболее чтимым иконам Богоматери. Это изображение с характерно воздетыми руками относится к иконографическому типу Оранты, но с Христом на груди. Жест молитвы, воздетые руки, характеризующий Оранту, не является специфически христианским. Он был известен как в Ветхом Завете, так и в античном мире. Особенное распространение он получил в первохристианскую эпоху, но уже не как простой жест молитвы а как олицетворение молитвы в образе Оранты. Эти изображения имеются как на фресках в катакомбах, так и на донышках священных сосудов, найденных там же. На последних много изображений Божией Матери в позе Оранты с надписью «Мария» или «Мара» (древневосточная форма этого имени), которые относятся к началу IV в. К тому же веку относится и самое раннее известное изображение Божией Матери Оранты со Спасом Эммануилом на груди – наше Знамение. Это изображение с двумя монограммами Христа по сторонам находится в римской катакомбе Чимитеро Маджоре158.

Наряду с торжественным изображением Божией Матери Оранты (без Христа) изображение Знамения служит запрестольным образом в православных храмах как иконографическое раскрытие Церкви, олицетворенной в лице Божией Матери, вместившей в себя невместимого Бога.

Изображение Знамения имеет два варианта: на одних иконах Христос изображается в мандорле, на других, как на фреске в «Чимитеро Маджоре», – без нее; кроме того, на одних иконах Божия Матерь изображается по пояс, на других – во весь рост (например, Ярославская Оранта XII–XIII вв. в Третьяковской галерее). На фоне иконы по сторонам Божией Матери помещаются иногда огненные серафимы или другие ангелы (как на воспроизведенной здесь иконе), чем подчеркивается значение Ее как высшей ангелов, «честнейшей Херувим и славнейшей без сравнения Серафим».

В иконостасах православных храмов, выражающих догматическое учение Церкви, икона Знамения, как мы видели, помещается обычно в середине пророческого ряда, так называемого Богородичного чина, т. е. является центральной иконой ветхозаветной Церкви, чающей искупления. Как известно, ветхозаветные пророчества о Боговоплощении завершаются уже не образным (как пророчества Соломона, Моисея, Иакова и др.), а явным и ясным предсказанием пророка Исаии, которого за ясность и точность его пророчеств называют «пятым Евангелистом»: Сего ради даст Господь Сам вам знамение: се Дева во чреве зачнет и родит Сына и наречеши имя Ему Еммануил (). Изображение Божией Матери с Отроком Эммануилом в лоне и есть это Знамение, возвещенное пророком и явленное миру в своем осуществлении. Отсюда и название иконы. Знамение есть образ Боговоплощения, откровение Второго Лица Святой Троицы, явление Сына Божия через Его Человечество, воспринятое от Богоматери. Как само пророчество Исаии, икона Знамения является раскрытием пророческих предображений о Боговоплощении. Очевидно, по этой причине на некоторых иконостасах (см. ил. на с. 106) отсутствует сам пророк Исаия. Это не упущение, а, наоборот, особенно глубокое проникновение в смысл и содержание иконы Знамения: поскольку изображено само Знамение, данное Господом, то изображение пророка с его пророчеством является излишним повторением.

Богоматерь с младенцем Христом. Роспись катакомбы Чимитере Маджоре. Рим. Начало IV в.

Богоматерь Знамение. Запрестольная выносная икона. Москва. XVI в. ГИМ

Холодный тон закрывающего борта иконы оклада, сделанного из тисненого серебра, и гравированные венчики усиливают общий теплый тон иконы и, прекрасно сочетаясь с красками, придают ей торжественный и праздничный вид.

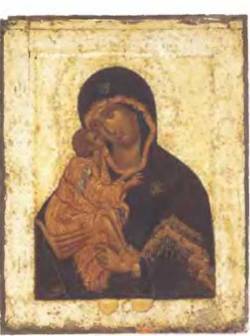

Иконы Божией Матери «Умиления»

Богоматерь Умиление. Вторая половина XIV в. Благовещенский собор Московского Кремля

Богоматерь Донская. Конец XIV в. ГТГ.

Иконы, изображающие взаимное ласкание Богоматери и Младенца, носят название «Умиления»175. В отличие от торжественности и строгой величавости икон Божией Матери Одигитрии, где подчеркивается Божество Отрока Христа, иконы «Умиления» полны естественного человеческого чувства, материнской любви и нежности. Здесь более, чем в Одигитрии, выражен человеческий аспект Богоматеринства и Боговочеловечения, сильнее подчеркнуто то, что человечество Богоматери есть и человечество Ее Сына, от которого Она неотделима по Его рождению.

Редкий в Византии, тип Умиления получил на русской почве чрезвычайно широкое распространение, став одной из главных тем русской иконописи, стремление которой к выражению просветленного человеческого чувства как бы находит свое олицетворение в образе Умиления. Это одна из вершин русского художественного творчества. Ни французская готика, ни итальянское Возрождение не сумели вложить в этот образ большей теплоты. Они создавали образы более человечные, но не более задушевные. Русские иконы Умиление оправдывают свое название, потому что при взгляде на них зрителя охватывает чувство глубокой умиленности, то чувство, которое лучше всего передается поэтическими словами прп. Исаака Сирина. По его объяснению, признак сердца милующего есть «возгорение сердца у человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы. От великой и сильной жалости, объемлющей сердце, и от великого терпения умиляется сердце его, и не может оно вынести, или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему, и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились и были они помилованы; а также и об естестве пресмыкающихся молится с великою жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления в сем Богу»176.

Как мы говорили во введении, всякое человеческое чувство, изображенное на иконе в соприкосновении с миром Божественной благодати, осмысляется, преображается177. Пожалуй, наиболее ярким примером этого могут служить иконы Умиления. Среди всей разнообразной гаммы человеческих, душевных переживаний те, которые связаны с материнством, наиболее интенсивны, ибо наиболее связаны не только с внутренней, но и с физической жизнью человека. В иконах Умиления материнская ласка Божией Матери неразрывно связана с мучительной болью за Ее Сына. Это сострадание Ему превращается здесь в материнское сострадание всей твари, за которую Он добровольно принес Себя в жертву. И от этого сострадания «до уподобления в сем Богу» преображается наиболее инстинктивная сторона человеческой природы, которая роднит человека со всей тварью, – материнство. От соприкосновения с Божеством материнская нежность превращается во всеобъемлющую любовь и скорбь о всей твари. Горе «из боли личной потери превращается в сострадание вселенскому горю, в боль от того, что страдание вообще существует, как неустранимый элемент мирового порядка»178.

Поэтому Божия Матерь и почитается как Радость всей твари, с которой Она имеет онтологическое единство, радость от сознания и веры в материнское заступничество «сердца милующего», которое не может вынести печали, претерпеваемой этой тварью. В образе Матери, скорбящей за распятого Сына, и находит наиболее полное выражение та всеобъемлющая любовь, которая не знает никаких законов, кроме жалости и сострадания.

«Источник Жизни». Прорись, XVII в.

Богородица. Деталь иконы Богоматерь с пророками. Начало XII в.

Монастырь Св. Екатерины. Синай

Это содержание икон Богоматери Умиления, при всей их теплоте и задушевности, совершенно исключает в них всякую сентиментальность и слащавость, свойственные узкому, эгоистическому чувству. Нет в них и отвлеченной сухой схематичности.

Общий тип Умиления разделяется на множество вариантов, из которых воспроизведенные здесь четыре иконы каждая по-своему раскрывают и передают его содержание.

Символика одежд Богородицы

Божию Матерь в Византии чаще всего изображали в синем мафории, того же цвета повое и пурпурном хитоне. Тем самым подчеркивалось главенство в Ней небесного над земным: синий или голубой – это цвет Небесной иерархии, над которой Божия Матерь поставлена Царицей. Ради справедливости надо отметить, что изображения Богородицы в вишневом мафории встречаются также довольно рано – уже в VII веке. На запястьях Богородицы всегда видны поручи как сослужащей Христу в Его Искупительной жертве. Царское достоинство символически являет и пурпур (греч. – порфира, русск. – багрянец). С ветхозаветных времен он был знаком царского и первосвященнического достоинства. Дева Мария происходила из рода царей и первосвященников, воспитывалась в Святая Святых Иерусалимского храма и, наверное, имела право облачаться в него. Кроме того, красный и пурпурный цвета ассоциируются с кровью, поэтому они знаменуют воплощение и страдания Христа, а в других иконах также мученичество за Христа. Эта символика следует за евангельскими образами и церковными преданиями. В одном из них45 говорится, что в момент Благовещения Пресвятая Богородица пряла пурпурную нить для завесы Святая Святых Иерусалимского храма. Именно эта завеса раздралась надвое сверху донизу46, когда Иисус Христос умер на Кресте. В багряницу Господа облачили перед Распятием47, в насмешку именуя Его Царем Иудейским. Пресвятая Богородица в посвященных Ей гимнах прославляется как «Червленица, кровями Своими окрасившая божественную порфиру для Царя Сил»48. «Мысленная багряница – плоть Еммануила соткалась внутри Твоего чрева как бы из вещества пурпурного: потому мы почитаем Тебя, истинную Богородицу», – говорится в Великом каноне свт. Андрея Критского49.

Русская икона подчеркивает преимущественно Богоматеринство Пресвятой Богородицы: Ее земные страдания выступают на первое место. По сравнению с византийскими русские иконы меняют местами цвета одежд Божией Матери: мафорий пишется пурпурным, а хитон – синим.

«Вместилище всех благодатей»

Все Свои дары Пресвятая Богородица, «вместилище всех благодатей и исполнение всякой благородной красоты»22, не благоволила подавать в одной иконе. Она освещает Своею силой вновь написанные, посылает в помощь и заступление миру явленные, в которых изволит показываться такой, какой угодно Ей Самой. Сейчас Православная Церковь литургически почитает около семисот икон, не считая местночтимых списков.

Иконописный лик Христа запечатлен на плате Самим Господом и стал каноном для всех Его икон. Подобное же каноническое изображение Богородицы создал апостол Лука. Он несомненно обладал особым личным даром, который отрыл ему неизреченную славу Богоматери. Он единственный из евангелистов оставил нам образ Пресвятой Богородицы и в слове, поведав о бывшем Ей Благовещении, о встрече с Елисаветой, он привел гимн «Величит душа Моя Господа», вылившийся из сердца Девы в момент Благовещения, он поведал также о Рождестве Христовом, о страшном Симеоновом проречении и о том, как слагала Она на протяжении жизни глаголы Его учения в сердце Своем ().

Чтобы отразить полноту благости Пресвятой Богородицы, различные стороны Ее божественного служения, апостол Лука написал не одну, а несколько икон (по преданию – «Одигитрию», «Умиление», «Оранту»23). При этом в каждой иконе сохранил целостность и гармонию Ее богоподобной личности.

Богопознание через созерцание

Современная искусствоведческая литература, особенно западная, обычно ставит древнюю икону в прямую зависимость от литературы и отводит образу место иллюстрации развивающихся в письменности богословских идей25. При анализе иконописных памятников на первый план выдвигается иконография сюжета, связанного с конкретными богослужебными текстами, историческими изменениями в литургической практике и т.д. Художественный язык самой иконы почти не исследуется.

Христианство – единственная религия, в основе которой лежит не учение, а живая совершенная личность Богочеловека Христа, явившего Собою миру всю полноту знания; понятия о таких категориях, как истина, любовь, красота, благо, совесть, нравственность и другие, человечество получило не по трактатам, а просто увидело. Слово воплотилось, и потому созерцание Его стало высшим смыслом христианской жизни, а творения Святых отцов – «посохом» на духовном пути.

Мир является воплощением Божия замысла, он сотворен Словом. Но Сын Божий не только Слово, но и Образ Отца. Поэтому формы земного бытия не случайны: в них запечатлены Слово и Образ Божий. Это мировоззренческое положение христианства нашло свое воплощение в храмовом искусстве. Чистые формы архитектуры, иконописи, Литургии показывают человеку Бога, и им придается огромное значение. Ведь целью христианской жизни всегда были не начитанность и образованность, а стяжание духовного зрения для созерцания Образа Божьего в тварном мире. Именно к этому подвигали человека в своих трудах все великие Отцы Церкви, говоря о необходимости воздержания, очищения сердца и ума, послушания, смирения, молитвенного единения в любви. Потому что увидеть Бога – значит Его познать, и в Нем – получить совершенное знание. Современный же человек мыслит литературно, и ему трудно воспринимать культуру зрительного образа, тем более древнего; для него более понятен и доступен путь научного познания, а не откровения26.

Образ любви Христа и Церкви

Учение о Церкви раскрывается и в союзе всеобъемлющей любви, соединяющей Христа и Богородицу, а значит, Бога и все человечество. Богородица усыновила человечество через апостола Иоанна у Голгофского Креста33. Послужив воплощению Христа Своей плотью и кровью, явилась и кровной матерью всем христианам, соединяющимся со Христом Причастием Его Тела и Крови. Она дала творению новое начало, соделавшись Новой Евой, и стала небесной Матерью всем людям, так как уневестилась Христу как Новому Адаму, а также Богу Отцу и Духу Святому как Богородительница Христа. Благодаря Ей любовь родительская и сыновняя сочетала Небеса с землей и восстановила сыновнее достоинство людей перед Богом. Аще чада Божия суть христиане, то и наследники: Наследницы убо Богу, сонаследницы же Христу ()34.

На иконах Богородица несет Своего Сына как Мать, но при этом предстоит рядом с Ним в славе, бывает утешаема Им как старшим и являет с Ним нерасторжимое единство. Об этом запечатленном в иконах союзе Христа и Церкви мудрым и высоким слогом говорит великий учитель Церкви святитель Иоанн Златоуст: «Он сочетался с Нею как с женою, любит Ее как дочь, заботится как о рабыне, хранит как деву, ограждает как рай, лелеет как Свое тело, промышляет о Ней как глава, произращает как корень, пасет как пастырь, сочетавается как жених, прощает как умилостивительная жертва, закаляется как овца, хранит Ее красоту как жених, печется о Ней как муж»35. Богородица и «раба Господня»36, и Невеста Неневестная, и Жена, и Мать – Она Новая Церковь, Которая соединяется со Христом в конце времен в духовном браке37, и образ храма, спасающего на земле.

Мария Действительно Святая?

Картина Коронации Девы Марии, XIV век.

На протяжении веков некоторые священники и епископы задавались вопросом, должны ли христиане поклоняться Марии, Матери Иисуса. Возможно, они знали об ошибке, которая появилась в переводах ранних текстов, но чувствовали, что ничего не могут сделать, чтобы изменить эту ошибку.

Пресвятая Дева Мария.

Однако это не меняет позиции Марии в истории. Некоторые утверждают, что библейские истории не могут быть прочитаны как реальные исторические свидетельства, но как символические легенды – запросто. Эта идея вызывает ещё больше споров между религиозными людьми и некоторыми исследователями. Тем не менее, с течением времени новые дискуссии раскрывают больше тайн и версий о ней, соответственно, история Марии становится ещё более увлекательной.

О том, действительно Иисус избежал казни, женился и жил в Японии, можно узнать из следующей статьи, в которой речь пойдёт о музее в деревушке Синго, считающейся последним пристанищем Христа.

По материалам сайта ancient-origins.net

Как понять фразу про то, что Дева Мария «родила Сына Своего первенца» (Мф

Словом первенец переведено греческое слово прототокос, буквально значащее перворожденный. Это понятие не генеалогическое, а юридическое (первенец имел преимущественные права среди детей). Всё это подтверждает и то, что младенца Иисуса родители принесли в Иерусалимский храм (мы отмечаем это событие в праздник Сретения), т.к. в храм приносили лишь первородного младенца мужского пола.

Почитание Богородицы на Руси и в христианских конфессиях

На русской почве почитание Богородицы приобрело особенное значение, что выразилось, в частности, в утверждении праздника Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября), неизвестного остальному христианскому миру, и во всенародном прославлении Богородичных икон.

Для сравнения следует заметить, что в протестантизме практически отсутствует богословско-мистическое понимание значения личности Богородицы и молитвенное Ее прославление. Формы же католического благочестия в отношении Девы Марии с Православной точки зрения кажутся чрезмерно чувственными и натуралистичными.

Например, католическое именование Богородицы Славой Божией, святой Розой в смысле некоего райского цветка, символа чистоты и непорочности органически чуждо Православию. Кроме того, в католицизме достоинство Богородицы преуменьшено догматом о Ее непорочном зачатии. Согласно этому догмату, принятому в 1854 г., Богородица была зачата сверхъестественным образом, т.е. промыслительно изъята из состава человечества и еще до своего рождения освобождена от власти первородного греха. Православная Церковь рассматривает этот догмат как умаление нравственного совершенства и личного подвига Божией Матери.

Разные истории о Марии, Матери Иисуса

В известной библейской истории говорится, что Мириам (Мария) была молодой, возможно, одинокой женщиной, которая встретила ангела и обнаружила послание от Бога, что она родит его сына. Однако древняя еврейская книга «Толедот Йешу» представляет совершенно иную версию этой истории.Неизвестные еврейские писатели утверждают, что Мириам была замужем за человеком по имени Иоанн, но встретила римского солдата по имени Тиберий Пантера (иногда пишется Пандера). Она влюбилась и предала Иоанна с римским воином. Когда Иоанн обнаружил любовников, она уже была беременна, и он решил развестись с ней.

«Благовещение» (1489-1490) Сандро Ботичелли. (Всеобщее достояние).

Тиберий взял имя Иосиф Флавий и создал семью с Мириам и их маленьким сыном Иисусом Навином (Иисусом). Мальчик славился совершением всевозможных чудес, которым он научился у старых мастеров. Некоторые из его способностей, как говорили, были: ходить по воде, превращать воду в вино и многое другое. Но скандальная история Мириам и двух мужчин может объяснить, почему некоторые считали, что было бы лучше, если бы её называли «девственницей».