усальная, она же Троицкая и Русальская. Название Русальная (Русальская) ярко и образно отражает эпизоды временного заселения местности водными девами — русалками. В старину русалок опасались, считали, что они причиняют вред людям, поэтому от них следует защищаться. Вот почему Русальная неделя полна разными обрядами, традициями, запретами. Однако нельзя сказать, что всю неделю люди спасались от русалок, наоборот это был праздник с пирами, играми и другими забавами.

Еще одно название «Троицкая неделя» связано с тем, что она совпадает с Троицей. То есть приходиться на предшествующую празднику неделю или после нее в так называемое Троицкое воскресенье.

Среди древних славян «ходили слухи», что русалки массово появляются в то время, когда цветет рожь. В эти дни людям было небезопасно проводить много времени на полях, отходить далеко от дома. Не разрешалось ходить в лес в одиночку, купаться (это носило особенный характер). Не выпускали даже домашний скот на пастбища. На Троицкой неделе женщины старались не заниматься своими повседневными хозяйскими работами в виде стирки белья, шитья, ткачества и другими работами.

Что это за праздник

Русалии являются общеславянским (а может быть, и общеиндоевропейским) аграрным праздником, связанным с плодородием полей, молениями о дожде и рождении новых колосьев.

Исследователями давно отмечена близость всех обрядов и праздников русального месяца июня: семика, троицы и Купалы.

Итак, Русалии – языческий праздник древних славян, который упоминался в средневековых источниках, начиная с 12 в. Они отмечались в канун Рождества Христова и Богоявления (зимние Русалии), на неделе после дня Пятидесятницы (Троицы) или в летний Иванов день (Иван Купала).

Во всех этих праздниках явно выступает культ воды, растительности, плодородия и плодовитости.

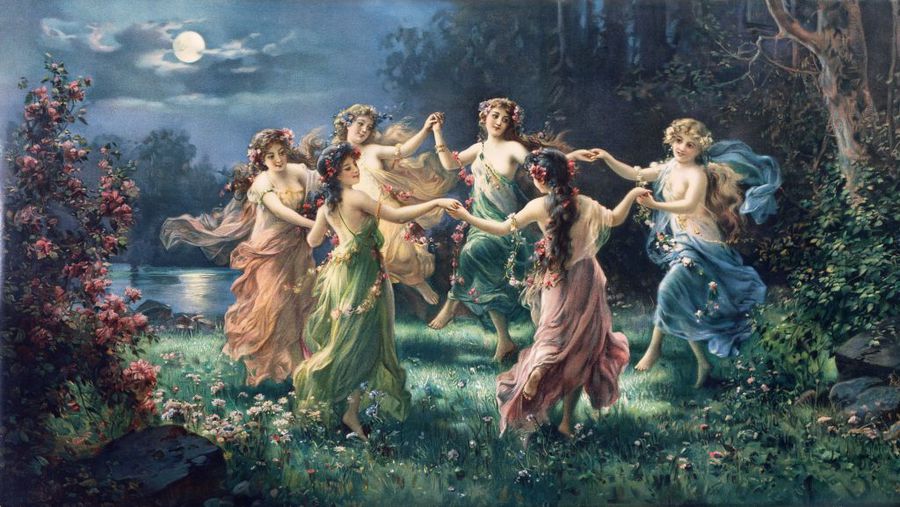

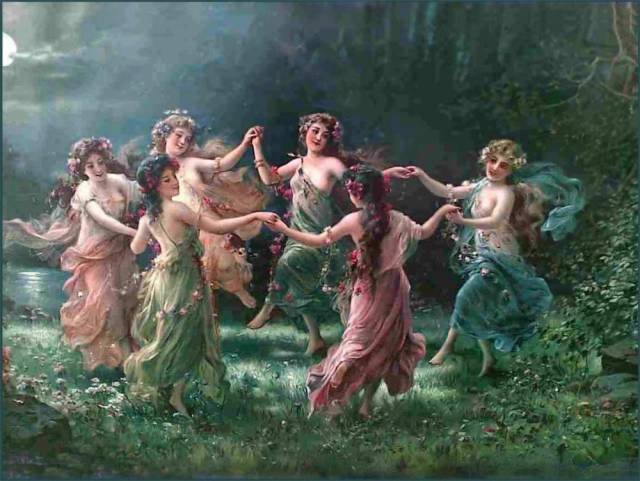

Пляски девушек, хороводы вокруг березки, плетение и бросание в воду венков, песни о яровой пшенице и о будущем урожае, о яр-хмеле, о девице и о молодце, имитация coitus’a, обращения к русалкам, Ладе, Леле, Туру и Яриле, жертвы воде в виде женских кукол, похороны мужских кукол (Кострома, Кострубонъка, Ярила).

Русальная неделя в 2023 году: дата празднования

Все это обычно происходит в июне, колеблясь между 4 и 30 числом этого русального месяца. Путаницу в сроках обрядов вносит, во-первых, география (чем севернее, тем позже происходит обряд).

А во-вторых, церковный календарь с его подвижной пасхой, подвижным троицыным днем, передвигающим языческий семик и русальную неделю.

Русальная неделя или Троицкая — время, когда славяне чествовали русалок. О том, какого числа будет в 2023 году русальная неделя и как праздновали этот праздник наши предки вы узнаете из нашей статьи.

Русальная неделя (русальская, гряная) — по народным представлениям, время пребывания русалок на земле. В течение этого периода русалки находятся в непосредственной близости от человеческого жилья и могут вступать с человеком в контакт.

В рамках народного календаря русальная неделя ориентирована на Троицу. Она приходится на неделю, предшествующую празднику, и совпадает с так называемой семицкой или троицкой неделей (калужск., орловск., тульск.; см. Семик).

Или, что встречается чаще, начинается после троицкого воскресенья — с Духова дня и заканчивается днем всех святых (см. Всесвятская неделя). По представлениям русских, время разгула русалок соответствовало периоду цветения ржи.

Русальная неделя была насыщена обрядами, обычаями, запретами, соблюдение которых связывалось в народном сознании с временным появлением русалок на земле.

И обуславливалось желанием крестьян избежать их вредоносного воздействия. Она осмыслялась как праздничное время: устраивались общие трапезы, гулянья с хороводами, танцами и играми.

Духов день – древний праздник, который отмечается на следующий день после Троицы.

Русальная неделя в 2023 году начнется с 5 июня и закончится 11 июня.

Его также называют Клечальный понедельник; Духови; Духова; День Духа; Духовден; Святой Дух; Земля именинница; именины Земли; Провожание русалок; Русальница; Русалье. Этот день считается началом Русальей недели. Он сочетает церковные и языческие традиции.

Согласно учению Церкви, в едином Боге три лика – Отец, Сын и Святой Дух, который обладает всем, что во власти Отца и Сына, кроме жизни и смерти.

Верующие вспоминают о том, что в день Пятидесятницы сошедший на апостолов Святой Дух наделил их способностью проповедовать христианское учение на разных языках народам мира.

Русалий праздник у славян считался важным событием. Случался он дважды в году, весной: первая неделя в апреле с 16 по 22-е число, а в мае, когда природа расцветает, Зелёные Русалии. Опасное это время было, но и торжественное. В этот период славяне опасались проделок русалок. Но также с этой порой связывали и весьма яркие, радостные традиции.

Когда Зелёные Святки

Русалий праздник приходит 26 мая. Длились Зелёные Святки по 2 июня. Хотя в некоторых регионах праздновали их аж до 21 июня (праздник Ивана Купало) и, лишь дождавшись этого дня, народ изгонял русалок и завершал вторую Русалью неделю.

Русальные браслеты из лавки «Северная Сказка»

Что за праздник — Зелёные Русалии

Вторая Русалья неделя чем-то схожа с периодом Зимних Святок. Славянская мифология гласит, что в эту пору духи спускаются на землю, к ним можно обратиться с вопросами о будущем и просьбами о счастье в любви. Духи охотно общаются с людьми и помогают предсказаниями, советами. Однако обращаться к русалкам нужно осторожно, чтобы не прогневать их.

Вот что рассказывают о встречах с русалками в весенние дни:

«На мельнице тятя был. Мельница ходила, работала, вдруг остановилась. Открыли дверь в колесницу — сидит красавица, коса распущена, в воде ноги моет. Они испугались, выбежали. А она им говорит: «Чего испугались? Вот вымоюсь уйду». Вытащила ноги, ушла, и мельница заработала».

Девичий праздник

Зелёные Русалии — девичий праздник. В это время наступает черёд проведения обряда кумовства (сестринство — другое название). Девушки плели венок и подвешивали его на берёзе, затем целовались через него. До самого завершения праздника «посестрившиеся» должны были оставаться верными подругами. По завершении праздничной недели, они могли сами решать, сохранять ли дальше дружбу.

Чудесные русальные браслеты

Во многих обрядах на Русалью неделю участвовали только юные девицы. Они одевались в белые одежды, танцевали обрядовые танцы, плели венки и спрашивали духов о будущем. Мужчины в этих празднествах, как правило, считались лишними, потому туда они не допускались.

Проводы русалки

Завершающий Русалий день — проводы русалки. Этот обряд совершался с целью изгнания духов из мира людей. В разных регионах это делалось по-своему. Например, есть обряд «вождение куста». В виде русалки представляли небольшую берёзку, которую наряжали лентами, а по завершении обряда топили в реке. В других регионах устраивали красочное и шумное «изгнание русалки». В нём участвовали ряженые, изображающие действо — изгнание русалки в её стихию. Девушек, обряженных природными духами, парни гнали из села до ближайшего поля. Там «русалочки» прятались в траве и обещали всему селу плодородное, богатое лето.

https://youtube.com/watch?v=3C7zwa_miVk%3Ffeature%3Doembed

С какими страхами связывают Русалий день

Как Русалий праздник заканчивался, люди переставали бояться ходить в лес и отпускали без страху гулять детей. А вот, в период Зелёных Святок мало, кто решался отпустить деток гулять по лесным тропам и к берегу реки. У славян было поверье, что в эти дни русалки шалят и могут навредить людям. Считалось, что эти существа заманивают и уводят к себе детей, рассказывали об этом так:

«Шишихи, русалки, хватают за ноги и топят. Бабки свиклу сажали, а женщина в воду зашла. Ее кто-то тянет, а потом на ногах следы от пальцев».

Славянские праздники и обряды

Лельник — славянский праздник Богини Лели

зелёные русалиизелёные святкирусалий деньрусалий праздникрусалья неделя

20 июня, по новому стилю, мы празднуем Троицу. После Троицы начинается, так называемая, Русальная неделя у восточных славян или Зеленые Святки у западных славян-католиков. 21 июня случится летнее солнцестояние – это самая короткая ночь в году. А 24 июня (по старому стилю) – большой и древний славянский праздник (и не только славянский) Иван Купала, также приуроченный к летнему солнцестоянию, но по новому стилю, отмечаемый 7 июля.

Целый «букет» праздников ожидает нас, и было бы любопытно разобраться, что же это за даты, отмечаемые нашими предками, и какое значение они имеют для нас сейчас.

Сразу оговорюсь, что нас интересует именно народная составляющая данных праздников, идущая вместе с почитанием природы и связанная с крестьянским сельскохозяйственным календарем. Православный аспект мы обсуждать не будем.

– Троица (или Пятидесятница, т.к. празднуется на 50-й день после Пасхи) – один из самых больших народных праздников (наряду с Рождеством, Пасхой, Иваном Купалой и пр). Троица в крестьянском календаре олицетворяла буйство растительности, расцвет природы, а также окончание весны и начало лета (это в этом году Троица «поздняя» и практически совпадает с Иваном Купалой, а обычно она выпадает примерно на конец мая).

На Троицу в деревнях, церквях, домах, во дворах все украшалось свежей зеленью, по улицам вкапывали деревца, затем всю эту зелень вывозили за деревню и ритуально уничтожали: сжигали, топили, разбрасывали по полям.

– В четверг до Троицы был девический праздник Семик: девушки «кумились», завивали березку, плели венки. Это был своеобразный день женского «посестримства», когда девушки становились друг другу «кумушками» и это была для них очень важная и прочная связь. Также в Семик девушки устраивали общую трапезу.

На Троицу гадали, также плели венки, совершали обряды, воздействующие на будущий урожай. К Троице, как и к другим весенним праздникам, было приурочено поминовение умерших.

– Вслед за Троицей шла Русальная неделя (или Зеленые Святки). Ученые предполагают, что термин «Русальная неделя» восходит к латинскому наименованию античного праздника роз (rosalia, rosaria), который отмечался в период цветения роз и включал обычаи поминовения безвременно скончавшихся молодых людей и возложения венков на их могилы.

Данный период в народе считался очень опасным, так как в это время верили в появление на земле душ умерших детей или девушек, не доживших до замужества: мавок и русалок. Для того, чтобы «нечистая сила» не могла навредить людям, повсеместно устраивался обряд «проводов русалки». Также в некоторых районах использовалось название «проводы весны», что, скорее всего, свидетельствует о том, что «весна» – позднее слово, заменившее «русалку».

Выбирали девушку, наряжали ее в венки или украшали зеленью и в последний день Русальной недели выводили ряженую за село, в лес или поле и там срывали венки, сжигая их, бросая в воду, а затем разбегались с места, чтобы «русалка» не догнала.

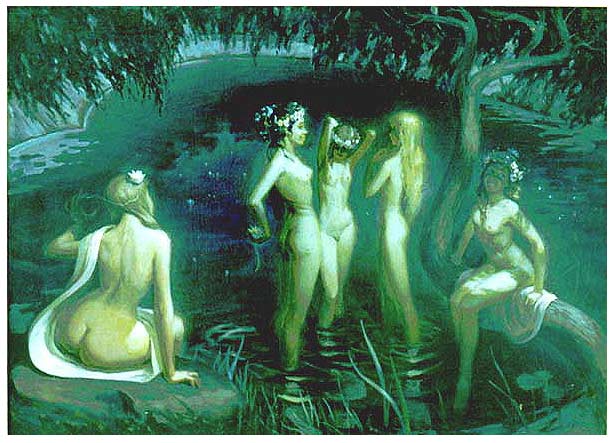

Русалка же в крестьянской обрядности, это не привычная для нас по мультфильмам или сказке Г. Х. Андерсена дева с рыбьим хвостом. Русалки – это красивые девушки или страшные обнаженные женщины, которые с осени по Троицу живут в реках, а на Троицу выходят на сушу и живут около водоемов, в лесах или полях, на перекрестках дорог, заманивая путников в свои сети, щекоча их до смерти, раскачиваясь по ночам на ветвях деревьев.

– Далее мы переходим к одному из самых больших народных праздников – Иван Купала. Этот день отмечался всеми европейскими народами и их предками. В крестьянской традиции Иван Купала соотносится с зимним солнцестоянием, которое симметрично в годовом круге Рождеству.

Самая волшебная короткая ночь, когда природа в полном расцвете и люди могут приобщиться к её плодородной и великой силе, а также передать свои силы Матери-земле.

Эту статью с описанием обрядов, обычаев, мифологии и пр. можно было бы продолжать бесконечно, но нас интересует психологическая составляющая.

1. Чему учит нас природа в данный период?

2. А также как мы можем переосмыслить действия наших предков в современном мире?

Семик, Троица, Русальная неделя являются, по сути, женским временем.Во время кумления девушки, целуясь сквозь венки, приобщались к растительной силе земли, как существа женского пола. Это делалось для того, чтобы рожающая сила земли передавалась женщинам. По предположению В. Я Проппа, выдающегося фольклориста, обряд кумления подготавливает женщин к будущему материнству. Данный обычай не совершался молча, на ушко женщины шептали друг другу пожелания: девочкам расцвести, девушкам выйти замуж, молодым женщинам родить ребенка. Мужчины на эти обряды не допускались. Женщины пытались приобщиться к «рожающей» плодородной силе земли.

Основа троицкой обрядности – культ растительности. Еще моя бабушка помнит, как они на Троицу застилали в доме пол травой, стены, двор, калитку, ворота украшали зелеными ветками. Этот старинный обычай вошел в церковный ритуал, который соблюдается до сих пор.

На Троицу часто пускали венки по воде и гадали на них. Производились эти обряды в начале лета, когда начинался расцвет природы и от нее уже ждали плодов. Девушка, достигшая половой зрелости, также должна была стать женщиной. Это подчеркивало и сбрасывание венка – символа девичества (позже это стало гаданием – выйдет ли девушка замуж).

Действия, производимые на Семик и Троицу, сопровождались песнями, играми, хороводами.

Это время силы. Обряды, связанные с почитанием растительности имели в своей основе попытку воздействия на будущий урожай. Сейчас мы проживаем «светлую» половину года (день длиннее ночи), но после летнего солнцестояния всё изменится, и мы перейдем в «тёмную» половину и будем так жить до самого Рождества (по старому стилю) или дня зимнего солнцестояния.

Психологически мы можем синхронизироваться с природой и наполниться этой силой. Каждая из нас полна и изобильна сейчас и готова позже собирать собственный урожай.

– В чем моя сила?

– Что сейчас происходит внутри и вокруг меня?

– К какому изобилию в себе я готова?

Нужно не полениться поразмышлять над этими вопросами, чтобы осознать «какой силой в настоящее время вы обладаете?», а также «куда ее применить, чтобы всем вокруг и вам, в первую очередь, было хорошо?»

Когда день начнет уменьшаться, а ночь увеличиваться и мы вступим в тёмную половину года – наша сила очень нам пригодится, а также урожай, который мы соберем чуть позже.

Также пока природа пребывает в самом расцвете – это время радости, спонтанности, празднования жизни, ведь когда все вокруг цветет и благоухает, песня и танец в сердце зарождаются сами собой.

Переходя к Русальной неделе, мы также плавно движемся по «женским темам».

Русалки не смотря на их мистичный и страшный вид, по народным воззрениям, также должны были способствовать плодородию. Образ русалок, по предположению этнографов, восходит к водяным женским божествам. Они появлялись на земле тогда, когда нужен был дождь, когда надо было способствовать урожаю. Обряды с русалками входили в весенний праздник растительности, завершали его. Вместе с Семиком они составляли единый обрядовый комплекс. «Русалии являются общеславянским (а может быть, и общеиндоевропейским) аграрным праздником, связанным с плодородием полей, молении о дожде и рождении новых колосьев» (Б. А. Рыбаков).

То есть, русалки связаны с влагой. Когда судьба будущего урожая еще не определена и дожди очень важны, «воспоминания» о русалках были кстати. Тем самым, крестьяне пытались повлиять на водную стихию, призвав ее в виде дождей и живительной для растений влаги.

Давайте вспомним, как несколько недель лили дожди и то, как буйно расцвела вся зелень и как теперь не соотнести это время с «Русальной неделей» (по старому стилю она началась раньше, да и это разделение весьма условное, так как мы говорим о процессах, протекающих в природе в данный период).

Символически влага, вода – это еще и эмоции. Русалки же являлись некрещенными детьми или девушками, умершими до замужества. Метафорически мы можем сделать вывод, что «Зеленые Святки» – это не только про расцвет внутренней силы, но и про принятие собственных эмоций, всех без исключения. Образно «русалка» – это женщина, которая не смогла прожить какую-то психологическую травму. Она осталась в ней в виде обиды, горечи, печали, поэтому «русалка» не живет. Она горюет, мечтает отомстить (или мстит) и держится возле воды (питает свои деструктивные эмоции).

Связь с эмоциями и чувствами для женщины очень важна, но важно деструктивные эмоции трансформировать в полезные. То есть, проживать обиды и горести и жить дальше – полно и радостно.

Также данный период и «связь с русалками» опасны тем, что обретя свои ресурсы, мы можем стать на «накатанную колею» «неполезных» моделей поведения и эмоций и «спустить» всю свою силу в «водоворот» внутренних «демонов». Что это значит? Например, осознав свои мечты, потенциал и придумав планы их воплощения, мы можем потерять все это, позволяя своему внутреннему критику обесценивать себя, придираться к себе, изводить себя излишним перфекционизмом и пр. Важно это вовремя замечать и учиться перенаправлять свои мысли в «положительное» и полезное русло. Часто именно неприятные мысли влекут за собой печальные эмоции. Если же происходит наоборот, то нужно понять, что «просится наружу» – какие эмоции вы в свое время не прожили, иначе они будут «сосать» из вас жизненную силу постоянно.

Также это время, когда можно помянуть не только своих ушедших предков, но и нерожденных детей. Для женщин – это одна из самых частых причин боли, о которой не принято говорить, и принято «прятать» ее поглубже.

И говоря об Иване Купале, мы переходим уже к общему празднику – соединению мужского и женского, как в природе, в жизни, так и в нас самих.

Для женщины важно знать своего внутреннего мужчину (Анимуса) «в лицо». Понимать – какой он? Как он достигает поставленных целей? Получается ли у него это? Отдыхает ли он? И т.д.

Часто женщины не могут жить без мужчины, страдая от одиночества или переходя из одних отношений в другие, просто потому что они не знакомы со своим внутренним мужчиной и проецируют его на мужчин во внешнем мире. Таким образом, они принимают желаемое за действительное, и от этого не выигрывает никто, подобные отношения, как правило, быстро разрушаются.

Для того, чтобы обрести связь со своим Анимусом необходимо не только мечтать, но и осознавать: как вы воплощаете свои мечты в жизнь? В балансе ли находятся сферы «действия» – «расслабления»? Не требуете ли вы от партнера того, что он, в принципе, дать не может? Чувствуете ли вы в себе «мужскую» энергию: планирования, действия? А мягкая сила присутствует? Можете ли создать для себя прочную опору и структуру, чтобы в ней было хорошо? А как живется в творческом хаосе? Любите планирование или спонтанность? Эти вопросы помогут не только отыскать «ниточки» к своему внутреннему мужчине, но и проверить – сбалансированы ли мужская и женская энергии.

В юнгианской психологии считается, что внутренний союз женского и мужского в психике человека, когда они символически соединяются, является Алхимией и рождает самое прекрасное, что может быть в человеке. Возможно, также, как и цветок папоротника, который по легенде цветет только в ночь на Ивана Купалу, внутренний союз и баланс наших энергией помогает возродить все Прекрасное, что есть в наших душах и сердцах в это волшебное и очень женское время года.

Целостное видение природы и приближение к ее тайнам в загадках и гаданиях еще не достигалось, такое видение давали обрядовые «игры», т. е. религиозно-символические представления, происходившие на языческом празднике зимнего солнцестояния и на последующих праздниках года. Эти обрядовые игры восточных славян назывались русалиями.

Символические игры входили в состав обрядовых действ культа природы в очень давние времена. В славянских русалиях были черты, напоминавшие культ Диониса во Фракии, Элевзинские (Элевксинские) мистерии в Афинах — тайные религиозные обряды, в которых участвовали лишь посвященные-мисты, а также «готскую игру» при дворе византийского императора, «танец мечей» у германцев, танец Марутов — богов грозы у индусов. Все это говорит о глубокой древности русальных обрядов.

В письменных свидетельствах о славянских русальных играх сообщается, что они нередко сопровождались шумной музыкой, песнями, танцами, переодеванием, скаканием, купанием в реке. Однако христианская церковь признавала эти обряды «беснованием», делом дьявола, неуместным в христианском обществе, поэтому русалии не раз подвергались запрету. Строгое отношение к оставшемуся в прошлом обряду было, пожалуй, справедливым, но оно мешало пониманию его изначального смысла.

К русалиям относятся рождественские обряды (игры с переодеванием на Рождество), обряды Русальной недели перед праздником святой Троицы, обряды Купальского дня и некоторые другие игры солнечного года. Сейчас все они, за исключением разве что первых, сохранившихся кое-где в России по сей день, — уже тени прошлого, в которых очень затуманен смысл и образ полубогини с именем «русалки», созвучным названию «русалий», т. е. естествами, не имеющими общепринятого толкования.

По мнению одних исследователей, русалки — души умерших людей, а название их — отражение языческих поминальных дней, известных в Греции под именем «розалий». Другие считают, что русалки — божества водяные, и их имя происходит от общеславянского слова «руса» (река), звучащего теперь, например, в слове «русло». Согласно еще одной точке зрения, русалки живут в воде, но их начальной стихией был свет. Название этих полубогинь происходит от слова «русый» через речное имя «руса» и через форму «русло». Но некоторые исследователи вообще отрицают существование русалки как женского божества.

Конечно, восстановить более или менее точный смысл этого образа можно только путем сопоставления отдельных, хотя бы отрывочных свидетельств былого культа русалки, сбереженных в памяти народа, в его поверьях и мифах. Ее образ трудно уловить в современном понимании «водяной жены», полной коварства и обмана, напоминающей греческую полуптицу-полуженщину сирену, которая завлекала своим чарующим пением моряков и отправляла их корабли на дно морское. Но есть и другие образы, родственные русалке. Таковы в славянской мифологии «вилы» — прекрасные женщины, живущие в поле, на горах, в облаках, заманивающие путников и губящие их.

В поверьях славян вила родится из дождя, озаренного солнцем, от капли росы, упавшей на осенний цветок. Из огня и влаги соткан и образ русалки.

Русалка — олицетворение влаги — живет в хрустальном чертоге, на дне реки, в глубоком омуте. Ее жилищем может быть также море, колодезь, озеро. «Русалки-берегини» строят себе замки в облаках, а «русалки-полудницы» бегают в поле, наполняют его водой, волнуют рожь, а порой насылают на нее бури и ливни. Ночью речная полубогиня выплывает на поверхность воды, подвижная и прозрачная, как создавшая ее влага. Она играет с волной, путает и рвет рыбацкие сети, разрушает плотины, затопляет поля. Усаживаясь на мельничном колесе, она вертится вместе с ним или расчесывает свои длинные, спадающие с колен волосы, и вода льется из них неиссякаемой струей.

Гребень русалки сделан из рыбьей кости, а рыба в древности была символом влаги. Запасшись таким гребнем, русалка может жить в лесу, далеко от воды. Но чаще всего, выходя на берег, она взбирается на плакучую иву или березку и качается на ветвях, омываемых речной струей.

Русалка — воплощение огня, она пронизана светом. Ее волосы золотятся, глаза сверкают и горят. Она может обернуться белкой, которую считали зверьком Перуна. У балтийских славян русалии справляли в «Перундан» (день Перуна).

«Русалка живет в неустанном движении, плещется в волнах, носится в рощах и полях, катается по росистым склонам гор, играет, поет, танцует и громким хохотом пугает путника во тьме ночи», — пишет А. А. Потебня в исследовании «О некоторых символах славянской поэзии».

«Игрищами» называют прибрежные луга, где «русалки водят хороводы». Все, что делает русалка, связано с ее основным призванием носительницы «живой воды», укрепляющей силы жизни. Русалке дана сила оживления: она плачет над мертвым, но ее слезы — живая вода, дарующая жизнь. Ее заботой загораются синие огни над могилами — то оживают души людей, спящих в земле.

Есть у славян и такое поверье, что предки их живут у колодцев, где «русалка-царица» хранит влагу бессмертия. Это поверье делает понятным превращение души человека в русалку: приобщаясь к источнику жизни, душа отождествляется с божеством, которое его олицетворяет, т. е. становится русалкой. Таким образом культ дарующей жизнь богини может соединяться с культом предков. Назначение русалки — хранить напиток бессмертия в раю и приносить его на землю.

Существуют поверья, что русалка выполняет эту волю богов посредством превращений. Так, русалка появляется в образе коня или кобылицы, иногда в образе птицы. Смысл этих превращений связан с существом древней русалки: в некоторых древних поверьях конь обозначал встречу огня и влаги и их совместное действие в природе: конь-молния, но такая молния, которая выбивает ключи из недр земных. Эти ключи — гремучие, они кипят и белеют пеной. «Ты кипи, кипи, колодезь, ты кипи, кипи, студеный, ключевою водою со серебряной пеной», — пелось в свадебной песне, записанной Н. А. Афанасьевым в Москве.

Конь — облако, рожденное росой, которую согрел огненный луч, упавший с неба. Соединение огня и влаги в образе коня делает понятным, почему молоко кобылицы в волшебных сказках получает силу живой воды и возвращает жизнь убитому герою.

Конь — носитель напитка бессмертия — близок к образу русалки, и это сделало возможным превращение полубогини в кобылку. Древний миф ожил в обряде, приуроченном к летним и зимним праздникам.

Мифическая русалка в представлениях древних славян объединялась с лебедем и кукушкой. Она могла обернуться птицей, причем в крылья превращалась ткань ее белых льняных покрывал. Прядение льна — любимое занятие русалок. Готовые полотна они расстилают на земле возле колодцев, у источников, моют их ключевой водой. Тот же образ водяной девы-птицы создал поверье, будто русалки живут на речном берегу в гнездах, свитых из соломы и перьев, а пальцы ног у них соединены перепонкой, как у гуся и лебедя.

Если южнославянские предания помнят о вилах, являющихся в образе белых лебедей, то русские сказки повествуют о лебедь-птице, красной девице, выплывающей из морской глубины. Птицы, обличье которых принимает русалка, появляются в древних мифах как носители света и живой воды или как стражи у источника огня и влаги. Весной лебедь приносит лучи солнца или золотые яблоки, полные чудесным соком, возвращающим молодость.

Огненно-водное естество русалки, ее участие в мистерии природы наделяют ее мудростью и вещим знанием: для нее нет неразгаданных загадок, ей ведома судьба девушки, доверившей свой русальный венок речной волне. Словно мудрая жрица в культе богов, русалка испытывает веру человека и карает его за безбожие. Согласно народному поверью, русалки похищают полотна у девушек, уснувших без молитвы. И в песне поется о том, как русалочка защекочивает, т. е. заговаривает, зачаровывает девчинку, ничего не знающую о религиозных тайнах.

Так обрывки былого культа русалки, долго не исчезавшие в народном быту, воскрешают древний образ богини — посредницы между богами и земной природой, мудрой и вещей жрицы в мистерии весны.

Стремясь разгадать «неразгадливую» загадку жизни, создал древний человек эту поэтическую грезу. В ней сказались и сила души, дерзнувшей коснуться тайны жизни, и бессилие понять эту тайну, первосущность мира и нас самих, живущих в нем. Именно так воспринял прекрасный образ русалки художник М. Врубель: «Царевна-лебедь» с очами, вопрошающе светящимися из бездонной глубины, в белом оперении, как память далекого тысячелетнего прошлого соединяет в себе религиозный помысел наших отцов и тоску о невозможности познания.

Древняя идея русалки не укладывается в однозначный образ. В облике русалки вновь оживает душа человека, похищенного темнотою ночи. Имя русалки может означать и весенний праздник, но праздник этот — отблеск славянских языческих русалий, где появлялась богиня-птица, прилетавшая из рая в блеске дождевых капель или в кружении молний и озаренных крылатых облаков.

Венки, которые заплетают девушки в последний четверг перед днем святой Троицы, — это качели для русалок. Символический смысл качального обряда будет понятным, если осветить его древней идеей русалки — жрицы в мистерии природы. Именно водной стихией — волной дается первообраз качания. С незапамятных времен известно изображение волнистых линий, украшавших древнюю керамику.

Стихия огня приняла в обряде образ венка — символа солнца. Так как живой огонь добывался в древности трением живых древесных веток, то и семицкий венок сплетался из несрезанных веток березы. Качание венка указывало на солнце и огонь, погруженные в воды, — символ обновляемой, возрождающейся жизни.

В этом действе русалка являлась как богиня весны, разгонявшая холодный сон зимнего мира. Совершая мистерию природы, она призывала людей к участию в ней. В качальных играх участвовали не только русалки, но и люди. В христианской Руси качальные игры были приурочены к первым трем дням Пасхальной недели.

Душа человека переживает «качание» как ускоренное движение жизни, как чувство победной силы от взлета в высоту и как чувство самозабвенного блаженства от стремительного падения. Быстрая смена ощущений и чувств, сливаясь с чувством бога в природе и с порывом к соединению с ним, вызывала переживание экстаза. Поскольку экстатические чувства древних язычников подсказывались им жизнью природы, постольку их экстаз и должен был стать сопереживанием весны, весеннего безумства, сменяющего долгий зимний сон.

Религиозный смысл мифа о русалке делает несомненным символическое значение всех русалий как отражение в душе и действиях человека мистерии весны, т. е. мистерии жизни. Чем ярче светит солнце, тем пышнее цветет природа, чем больше ее творческие силы наполняют душу человека, тем больше душа, согласно поверьям древнего славянина, приобщается к таинственной жизни богов. Гомон, танцы, песни сопровождают обряды русалий, как отзвуки шумов и шорохов тающего снега, неудержимого бега вновь рожденных ручьев, ливней и гроз, весенней бури. Когда на празднике Купалы мистерия огня и влаги получала торжественное завершение, древние славяне в этом единении с природой получали дары сокровенной мудрости и находили опору для осознания своего единства с природой. Какие-то отголоски такого состояния проявляются и поныне в той беззаветности, с которой дети любят качаться весной на знакомых славянам с давних пор качелях.

Как праздновали раньше русальную неделю

Русалья неделя – неделя Женщины, женской духовной силы оберегающей весь род. Праздник, по разным источникам, отмечался после дня Троицы до Ивана Купалы.

Это день памяти и общения с водными, луговыми и лесными навьями — русальими духами своего рода. Согласно преданиям, русалками и русалами становятся те, кто умер преждевременно, не став взрослым, или ушел из жизни добровольно.

На русальной неделе принято было выполнять магические обряды. Праздник «Русалии» начинался одним из них: в домах разбрасывали зелёные берёзовые ветки в знак приглашения в гости духов предков.

Женщины проводят тайные обряды, оставляя хозяйство на мужчин иногда на всю неделю.

А имеющие детей оставляют для русальих деток в поле или на ветвях у источников старую одежку своих детей, рушники, полотна. Надо задобрить русальих духов, чтобы способствовали плодородию наших полей, лугов и лесов, напоили их соками Земли.

Русские люди верили, что вечером накануне Святой Дух спускается на землю, «разливается по полям», появляется в домах. Считалось, что в Духов день, земля беременна урожаем и поэтому, её нельзя трогать: копать, засевать, втыкать палки.

Повсеместно было распространено поверье, что в Духов день, перед восходом солнца, Мать-Сыра-Земля открывает свои тайны.

В этот день за пределы деревни выносили обрядовое деревце – троицкую березку, которая в течение предыдущих дней была центром праздника, развивали и оставляли её в поле или топили в реке. Бросают венки в воду: потонет – к несчастью, поплывет – к счастью.

В Калужской губ. в Духов день полагалось сходить на святой колодец, бросить мелочь в воду, помолиться и умыться святой водой, чтобы отмолить и смыть с себя то греховное и нечистое; святую воду брали домой, а у колодца оставляли поминальную еду.

В этот день к вечеру разводят обрядовые костры по берегам рек, купаются, очищаясь холодной весенней водой.

Обычаи и традиции

Молодые, в течение всей недели наряжались как русалки и гуляли по своим деревням и селам. Также для того, чтобы напугать односельчан некоторые девушки и вовсе в одних рубахах и с распущенными волосами (в древности считалось, что именно так выглядят русалки) бродили по улице у домов, они прятались и старались как можно сильнее напугать прохожих.

Все эти запреты, осторожность и многие другие обычаи люди соблюдали не только для того, чтобы защититься от русалок, но также они хотели поманить их к себе и узнать поближе. Для этого они пробовали самые разные методы. Развешивали рубашки около рек, в лесах и в тех местах, где, по их мнению, могли появляться русалки. А для того, чтобы вернуть свой скот, который потерялся на этой неделе, люди всяческими способами пытались задабривать русалок, так как в этом жители считали виноватыми именно их. Поэтому уговаривали их вернуть скот. А методы были самые разные, от онучей из женских рубах, до соли и хлеба. А старину люди сильно верили в приметы и поверья, поэтому такое их поведение не считалось странным и необъяснимым. Более того, странным было их невыполнение.

Обряды и традиции

Считается, что именно в тот день, который сейчас называется «Духов», больше всего шансов увидеть настоящих русалок, однако появляются они и на протяжении всей русальей недели. Причем встретить их можно не только в воде, но и на берегу – в рощах, на полях, на перекрестье дорог и на погостах.

Как они добираются туда на своих хвостах – загадка. Хотя некоторые считают, что на самом деле у русалок красивые длинные ноги, а миф о том, что подводные девы ниже пояса – рыбы, придумали селянки, чтобы их мужья не искали встреч с речными красавицами.

Испокон веков для того, чтобы задобрить этих существ, женщины и маленькие дети раскладывали на полях и развешивали на деревьях возле рек и лесных озер бусы, детскую и женскую одежду, вышитые рушники, отрезы материи.

Существовало поверье, что если русалки останутся довольны подарками, то ни один человек из ближайших селений летом не утонет, а урожай по осени будет очень обильным.

Кроме того, считается, что спастись от русалок можно с помощью очень пряных трав – полыни, листьев хрена и чеснока. Поэтому в течение русальей недели наши предки старались брать эти пряности с собой даже на поле и в лес за грибами-ягодами, а уж стирающие в реке белье девушки и рыбачащие парни обязательно затыкали за пояс обережные травы.

Кстати, напомним, что девушек и женщин русалки губили из зависти, детей забирали, потому что сами не могли родить, а добрых молодцев завлекали к себе для плотских утех. Возможно, и в наши дни на русальей неделе не стоит терять бдительность – вдруг еще не все русалки перевелись.

Так как русалья неделя тесно связана еще и с плодородием, считается, что в «Духов день земля урожаем беременна», поэтому нельзя пахать и боронить, сеять, копать почву и даже вбивать в нее палки и колья.

Редакторы 2020-years.ru вам рекомендуют прислушаться к этой примете и на этот день оставить в покое не только грядки на дачных участках, но и свои домашние растения.

В некоторых селениях существовал обычай «кормить землю» – в Духов день уже рожавшие женщины уходили в поля, расстилали там красивые скатерти, раскладывали праздничную еду и трапезничали.

Потом они разбредались по полю и оставляли на земле кусочки угощения, приговаривая: «Землица-именинница, дай нам урожай». Попробуйте тоже положить на своем огороде какое-нибудь лакомство – вдруг это поможет повысить урожайность.

Русальная неделя — названия дней недели в разных регионах

- Понедельник — Духов день, Троица, Именины Земли, Земля именинница, Провожание русалок, Русальница, Иван-да-Марья, украинское — Богодухів день, Розигри, белорусское — Брэзжыны.

- Вторник — Проводы Русалок, Похороны русалки, Изгнание русалки, Вода именинница, День воды, Кострома, Проводы Весны, Родительский день, Скорбящая, Ярилин праздник, полесское — Кiнскiй Велык-день, Семик, Духов день, сербское- Водени уторак.

- Среда — Конец Зелёным святкам, Проводы русалок, Бураломы, Сухая среда.

- Четверг — Русальская пасха, у белорусов — Русалчин Великдень, у украинцев — Русальний Великдень, Мавський великдень, Навська трійця, Трійця умерлих, Сухий день, Кривой четверг, у сербов — Русальный четверг .

- Пятница — Игрище Ярилы.

- Суббота — Летние Деды.

- Воскресенье — Игрище Ярилы, Ярило, Заговень , Строма , Развивание венков, Русальское воскресенье , Русальское заговенье, Крапивное заговенье, Кострома, Проводы Весны , День всех святых.

Поверья русальной недели

Народ считал, что если не соблюдать все традиции и игнорировать их, то таких людей непременно ждет некое наказание от русалок. Считалось, что у тех, кто не следовал им, обязательно должны были случаться несчастия. Например, у таких людей, не было урожая, рождались уродливые дети и другие не менее страшные последствия.

Также традиции гласили о том, что дни русальной недели (не все, а некоторые) носили определенные названия, в зависимости от обрядов и действий. Ниже приведены примеры.

- Вторник назывался именем задушных поминок. Означало, что в этот день люди начинали призывать русалок.

- Среду назвали буреломной. В этот день всячески запрещалось белить холсты и в случае не соблюдения этого правила, ждала человека страшная буря. Был и такой день, когда для русалок организовывали праздник. Это было воскресенье (крапивное или русальное заговенье).

- Воскресенье, то есть конец Русальной недели считался днем, когда русалки оставляли людей и в честь этого они прощались с ними на целый год. Прощание с русалками носило ритуальный характер.

— Важный цикл обрядов связан с «проводами русалок», «яичным заговеньем», «русальным заговеньем». По пасхальному календарю это приходится на время от двадцатых чисел мая до середины июня и связано с петровым постом, который завершался всегда точно 28 июня, а начинался в разное время, в зависимости от троицына дня и пятидесятницы. В любом случае русальная неделя шла после семика. В древности разрыв мог быть больше, так как «Стоглав» говорит о русалиях на Иванов день, 24 июня. Глиняный календарь IV в. тоже определяет особую неделю непосредственно перед Иваном Купалой — 19-24 июня (включая в нее и день Купалы).

Проводы русалок, дарительниц влаги полям, производились в тот важный момент вегетации, когда завершилось формирование колосьев и на известный срок дожди были уже не нужны, с русалками можно было временно распроститься. Проводы русалок как обряд связаны с конями, с маскарадом, где один из парней рядится конем; на конях скачут во время праздника Купалы; иногда двое мужчин ведут лошадь в поле. Упоминаются в этнографических записях старики-русальщики, водившие маскарадного коня.

Считалось, что большую часть года русалки проводят на дне реки или появляются на земле во время так называемой «Русальной недели».

Древние славяне отмечали, русалии на возвышенных местах водили хороводы, ряженые ходили; по деревне, распевая русальные песни.

Центром праздника был обряд похорон или проводов русалки. Его участники выбирали самую красивую девушку, украшали многочисленными венками и «гирляндами» зелени. Затем процессия проходила по деревне, ближе к вечеру участники выводили «русалку» за село, чаще всего на берег реки. Исполняя особые песни, с русалки снимали венки и гирлянды, бросали их в воду или в костёр (если поблизости не было реки).

После завершения обряда все разбегались, а бывшая русалка стремилась догнать и поймать одного из сопровождавших. Если она довила кого-либо, это считалось дурным предзнаменованием, предвещая будущую болезнь или смерть.

По преданию, во время Русальной недели русалок можно было увидеть вблизи рек, на цветущих полях, в рощах и, конечно же, на перекрестках дорог и на кладбищах. Рассказывали, что, во время танцев русалки исполняют обряд, связанный с защитой посевов. Они могли и наказать тех, кто пытался работать в праздник: вытоптать проросшие колосья, наслать неурожай, ливни, бури или засуху.

Встреча с русалкой обещала несметные богатства или оборачивалась несчастьем. Русалок следовало опасаться девушкам, а также детям. Считалось, что русалки могли увести ребенка в свой хоровод, защекотать или затанцевать до смерти. Поэтому во время Русальной недели детям и девушкам категорически запрещалось выходить в поле или на луг. Если во время Русальной недели (неделя после Троицы уже во время христианства) погибали или умирали дети, то говорили, что их забрали к себе русалки. Чтобы от них уберечься надо было носить с собой резко пахнущие растения: полынь, хрен и чеснок.

— тоже весенний праздник, и притом самый веселый и коренной, и так же цельно и свято соблюдаемый с древних времен седой доисторическкои старины. С русальным праздником у Семика такое близкое родство, что, судя по самым основным приметам, их теперь и отделить очень трудно, а с широкой масленицей у Семика такое сходство, что оно не ускользнуло и из праздничных хвалебных песен. Разница тут только в том, что один праздник приспособлен к концу весны, другой к концу зимы, и оба в честь красного солнышка.

Основное ядро семитского праздника и существенная отличительная его особенность — завиванье венков, — осталось в прежней силе и неизменном порядке, но сроки отправления празднества перепутались. Так, например, в окрестностях города Углича, для завиванья венков избран Вознесеньев день, в Калужской и Орловской губ. делают то же на Духов день, в Симбирской губернии Семик приходится еще за два дня до Троицына дня, а в Пошехоньи и вообще в Ярославской губ. на Троицын день. В Симбирской губ. (хотя бы, например, в Буинск. у.) особенно избранные девушки, накануне Троицына дня, ходят с раннего утра под окнами подруг и объявляют о наступлении Семика такими словами: «Троица по улицам, Семик по задам». Это значит, что когда каждая украсит свою избу березками вдоль всей деревенской улицы, то им, деревенским девицам, придется идти за околицу, под предводительством избранной по жеребью и одетой в мужское платье (это — Семик). Идут разодетые и с запасами: с печеными и сырыми яйцами для неизбежной яичницы, с лепешками и пирогами. В ближней роще выбирают кудрявую березу, срубают самую густую ветку, украшают ее лентами, втыкают в землю и, ухватившись за руки, сплетаются хороводом и поют известную песню: «Как из улицы в конец шел удалый молодец», с припевом о Дунае-сыне-Ивановиче. Песни поют до обеда, т. е. до той поры, когда дойдет очередь до принесенных яств, после чего с той же березы рвут ветки и плетут венки, с которыми опять водят хороводы и играют песни, спрашивая в одной из них: «Мне куда тебя, веночек, положить?» — и отвечают: «Положу тебя, веночек, на головку, ко душе милой девице, — ко названной сестрице». Что споют, то и сделают, а придя на пруд или реку, с зажмуренными глазами бросают венки на воду и гадают: потонул венок — в тот год замуж не выйти, а пожалуй, даже и умереть, но очень хорошо считается, если венок всплывет, да еще против течения.

В Ярославской губ. через сплетенные из березы венки девицы целуются, обязуясь сохранить на целый год дружбу, до новых поцелуев, хотя бы и с другой девушкой. Близ Углича игра с разукрашенной березкой и яичницей применяется к гаданью на урожай ржи, так как березку ставят среди озимого поля, а яичницу едят не иначе, как бросая через голову часть ее и целые яйца в рожь, «чтобы она, кормилица, лучше уродилась» («колосок рожки уродился с ложку, а комелек рожки со Христову ножку»). Затем по ржаной полосе катаются, переваливаются с боку на бок, для того, чтобы не болела во время жнитва спина и не «расхваталась» (от схватки пучков ржи на серп) рука, перевязанная для устранения возможной беды на это время в запястье ниткой. Почествовав таким способом рожь, завивают венки на себя, на родителей, на жениха или просто на знакомых, оставляя их до Троицына дня, когда ходят «ломать венки», т. е., погадавши на них, бросать в воду.