Публикации раздела Традиции

Аудиоверсия: 7 секретов традиционной русской свадьбы

рипевки и корилки, запытывание и гадания — в каждой местности на Руси были свои свадебные обряды. Как проходил девичник у наших прабабушек, кто продавал косу невесты и что подавали на праздничный стол — знакомимся с особенностями русской традиционной свадьбы.

Константин Маковский. Сваха. 1900-е

Энциклопедия славянской культуры, письменности и мифологии

Кононенко Алексей Анатольевич

Свадьба

Свадебные обряды, которые у славянских народов сохранились доныне, развивались еще в древние дохристианские времена. Они имеют ритуальный характер.

Свадьба (укр. «весилля» – потому, что весельем отмечали «шлюб» (укр. славянское «слюб», «злюб») – воссоединение нареченных, что знаменовало продолжение рода.

Свадьбы еще с древних времен чаще всего справляли осенью, по окончании полевых работ. Христианство отстранило языческие верования, но обряд свадьбы сохранился стародавний, он лишь позаимствовал некоторые черты от новой веры.

В свадебном обряде ныне соединились три обряда: сватанье, обрученье и сама свадьба. В древние времена эти обряды были разъединены во времени. Но жених и невеста жили семьей уже после сватанья.

Сватанье – отдельный стародавний обряд, в котором отразились древние способы избрания нареченной (невесты). При сватанье невеста прикасается к печи, ковыряет печь – спрашивает разрешения у домашних богов на свадьбу (слюб).

Обручение в основном повторяет сватанье. В самом ритуале со временем обручение соединилось со свадьбой или с венчанием. Невесту подводили к жениху. Невеста держалась рукой за платок, а жених должен взяться рукой за тот же платок. Соединение рук – обручение, позже молодые во время обручения обменивались кольцами (укр. «обручка» – свадебное кольцо).

Венчание – действие церковное, которое никак не связано со свадебным обрядом; оно более позднего, христианского времени. В народе традиционными были верования, что без свадебного ритуала само венчание не давало молодым права на сожительство.

Свадьба имела характер стародавний. Жених называется князь, невеста – княгиня, дружки – бояре. Когда идет свадебный поезд – все должны уступить независимо от чина. Староста на свадьбе исполняет такую роль, как в свое время языческий жрец. Каравай – жертвенный хлеб. Молодых усаживают на кожух (тулуп), чтобы достаток был – это тоже обычай из древних времен. Еще с древних времен обычай – посыпание молодых зерном ржи (жита), чтобы жили богатыми и удачливыми.

Жениха и невесту везде во время свадьбы сопровождают бояре, дружбы, дружки, светелки. В свадебных обрядах участвуют каравайницы, свашки, сваты, старосты.

Во время постов свадьбы не справляли. Свадьба была и остается важным событием не только в жизни молодых, а и в жизни всей родни, всего рода, позже и односельчан.

В древние времена у славян был обычай «умыкания» невесты, о чем имеются свидетельства в летописных источниках. Кража обуви невесты на современной свадьбе – остаток древнего обычая умыкания. Выкуп за невесту, препинание или переймы-переливание водой дороги жениху и невесте – это тоже остатки древних традиций.

Среди свадебных традиций следует назвать: Девич-вечер (Девичник), который устраивала невеста для подруг, прощаясь с ними со своим девичеством; «Бгання Коровая» (укр. «бгати, бгать» – комкать, мять) – особенный ритуал приготовления свадебного каравая в доме невесты перед свадьбой, который выполняли замужние женщины (каравайницы), исполняя специальные, приуроченные к этому действию песни.

Николай Пимоненко. Свадьба в Киевской губернии. 1891 г.

Приметы, наблюдения, предостережения:

Молодым нельзя переходить дорогу с пустыми ведрами, а только с полными, чтобы их жизнь была полна добра.

Если во время свадьбы идет дождь или снег, то молодые будут богатыми.

Если во время свадьбы происходит драка или ссора, то и в жизни молодых не будет согласия.

Нельзя жениться в високосном году, не то будет разлука.

Когда впервые нареченные за стол садятся и невеста присядет на полу одежды молодому, будет в семье старшинствовать.

Как только расплетут косу, дружка должна сразу сесть на тот стул, где невеста сидела, – тогда вскоре ее засватают.

Свадебный поезд – главные действующие персонажи свадебного обряда со стороны жениха и со стороны невесты. Вначале свадьбы они еще две противоположные стороны, а после свадьбы уже породненная группа. В свадебном поезде боярин, дружки, светелки, сваты – свита молодых, которая на протяжении свадьбы исполняла определенные функции.

В народном фольклоре есть много быличек о том, как свадебный поезд злой колдун либо ведьма, не приглашенные на свадьбу, превращают в стаю волков. Для этого ворожей исполняет определенные действия – перевязывает всех участников поезда ремнями или бросает ремень под ноги, чтобы они переступили. Чтобы избежать этого, на свадьбу приглашали добрых знахарей, которые своими заговорами оберегали свадьбу и свадебный поезд.

Преграды свадебному поезду делали колдуны при помощи медвежьего или волчьего сала или крови, которыми намазывали камни, а потом разбрасывали их на дороге; еще мазали столпы на воротах, от чего кони, которые чутки к этому запаху, кидаются в сторону, не идут к воротам, сворачивают с дороги. Если на свадьбе присутствует приглашенный знахарь, он берет чеснок и смазывает столпы на воротах либо касается смазанной чесноком ладонью морды коня – тогда сильный чесночный перебивает запах медведя или волка и кони становятся послушными.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Свадьба

Пережив долгий период ухаживаний и помолвку, молодые, если не разбегались до этого, прямой дорогой следовали в счастливый брак. Здесь, однако, тоже не все было так просто, и обрученным приходилось пройти через множество формальностей. Согласно акту лорда Хардвика

Свадьба

Отрепьев не имел возможности навербовать в Москве сколько-нибудь значительное число наемников. Когда события приняли опасный оборот, он вновь, как и год назад, вспомнил о нареченной невесте Марине Мнишек и ее отце Юрии Мнишеке. Гусарская конница, жолнеры и

СВАДЬБА

Где-то с началом зимы Аполлон Долмантьевич Зырянов стал замечать, что жилец его загрустил, «разговаривать стал мало, не шутил и смеяться перестал»1. Прошедшим летом, в июле к Василию Старкову приехала сестра Кржижановского Антонина. 30 июля они сыграли свадьбу, и

Свадьба

В Библии нет слова для обозначения одинокого: состояние брака — это норма. Иеремия может получить приказ не жениться и не иметь детей, чтобы всецело посвятить себя пророческой миссии50: его случай, очевидно, единственный. Обычно мужчина женится. Романтическая

Свадьба

Фотокарточку склеил дядя Женя Уваров.«Фриц, конечно, не хуже бы сделал, — подумал Валерик, — но у него нету клея такого. Мамка хвалит теперь дядю Женю, а он задается».— Так аккуратно, что даже рваного следа не видно! Какой ты у нас молодчинушка, Женечка!..— Да это

Свадьба

Свадьба — это целый комплекс церемоний, состоящих из большого числа обрядов. «Другие касты в проведении свадьбы подражают раджпутам. Раджпутская свадьба — наиболее сложная. Жених называется «бинд раджа», и с ним обращаются как с раджей» (30, 212). «Бинд» — буквально

Свадьба

Важный период в жизни Ивана III закончился радостным событием — свадьбой. Его женой стала племянница последнего византийского императора Константина Палеолога София.Византия пала, когда в 1453 году турки взяли Константинополь. Константин Палеолог погиб, защищая

Тўй – свадьба

Тўй – свадьба

– Отставить!

– Товарищ Сухов, я ведь посерьёзному.

Мне бы только разок взглянуть на неё.

А то – женишься, а там вдруг крокодил,

какой-нибудь.

(Из к-ф «Белое солнце пустыни»)

Бухарская невеста. 2006 г. Фото

Свадьба

Старинную русскую свадьбу исследователи по всей справедливости называют очень сложным и очень красивым спектаклем, длившимся несколько дней. Причём в этом спектакле ничего не делалось «просто так»: любое движение или слово, любая деталь одеяний были исполнены

Свадьба

Свадебные обряды, которые у славянских народов сохранились доныне, развивались еще в древние дохристианские времена. Они имеют ритуальный характер.Свадьба (укр. «весилля» – потому, что весельем отмечали «шлюб» (укр. славянское «слюб», «злюб») – воссоединение

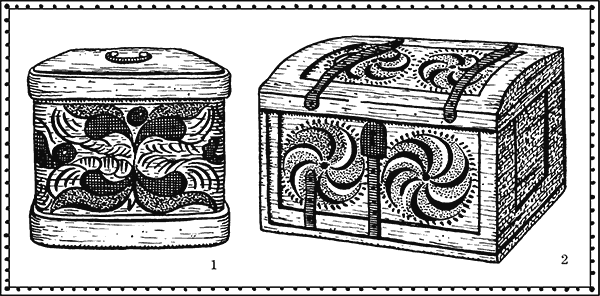

Утварь для хранения приданого (XIX век): 1 – короб, 2 – сундук

Рассказать подробно о свадьбе здесь невозможно. Учёными написано о ней такое количество книг, что мы сразу захлебнёмся в поверьях, обычаях и просто интересных подробностях. Да и задача моя вовсе не в том, чтобы рассказать абсолютно всё о язычестве древних славян и его современном наследии. Я хочу лишь разбудить любопытство, хочу, чтобы почаще звучало «почему?» и открывались умные книги, которые если и не сразу всё объясняют, то, во всяком случае, подсказывают, где искать.

Свадьбу видел каждый из нас, хотя бы в кино. Но вот многие ли знают, почему на свадьбе главное действующее лицо, центр всеобщего внимания – невеста, а не жених? А почему на ней белое платье? А почему она надевает фату?

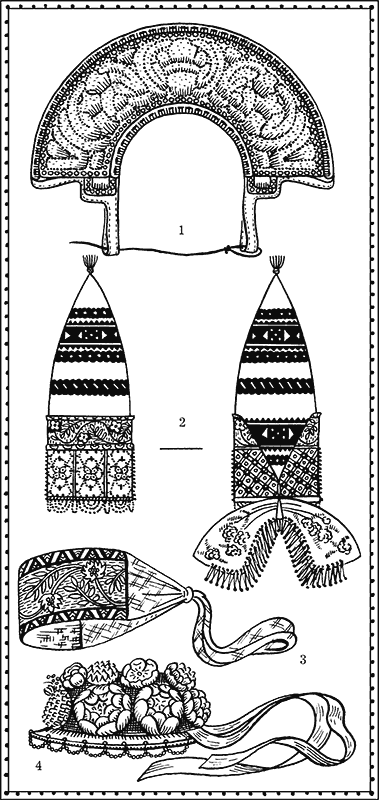

Головные уборы невест (XIX век): 1 – головодец, Архангельская губерния, 2 – повязка с колпаком (вид спереди и сзади), Вологодская губерния, 3 – «лента», Новгородская губерния, 4 – «девичья краса», Псковская губерния

В разделе «Мой род – моя крепость» будет подробно рассказано, что в древности каждый человек осознавал себя в первую очередь членом определённого рода. Дети принадлежали к роду родителей, а вот дочь-девушка, выходя замуж, переходила в род мужа. (Именно поэтому замуж «выходят» – в смысле, выходят из своего рода, покидают его.) В главе «Границы во времени» уже говорилось о том, что означал для язычников такой переход. Девушка должна была «умереть» в прежнем роду и «снова родиться» в другом, уже замужней, «мужатой» женщиной. Вот какие сложные превращения происходили с невестой. Отсюда и повышенное внимание к ней, которое мы посейчас видим на свадьбах, и обычай брать фамилию мужа, ведь фамилия – это знак рода. Отсюда и сохранившееся кое-где обыкновение звать родителей мужа «мамой» и «папой», чем, кстати, пожилые люди нередко весьма дорожат, хотя, откуда взялся такой обычай, объяснить толком не могут. «Вошла в семью» – и всё тут!

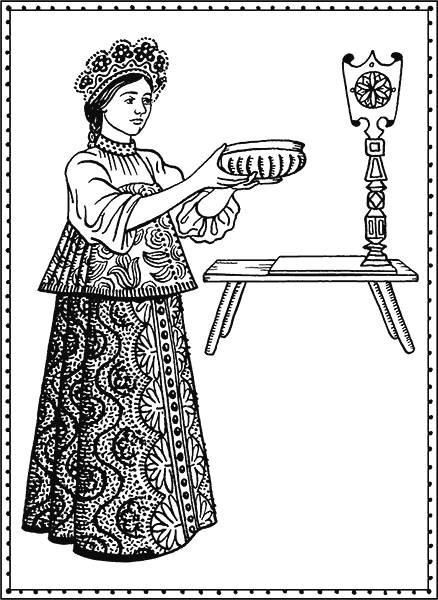

Подвенечный наряд невесты. Каргопольский уезд Олонецкой губернии. XIX век

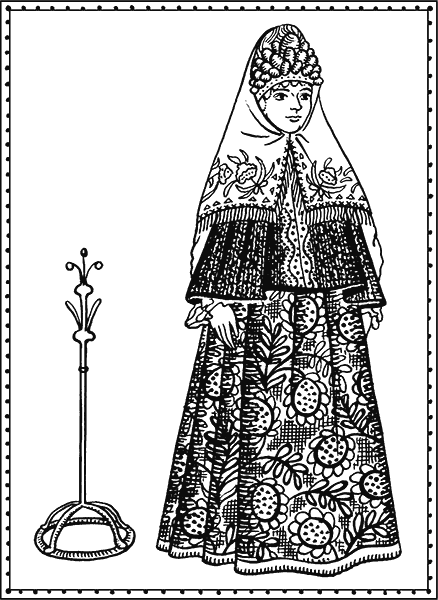

Костюм новобрачной. Торопецкий уезд Псковской губернии. XIX век

Русский брачный венец из луба. Верхняя кромка его обруча украшена четырьмя фигурами, напоминающими женские, столь характерные для вышивок на севере Руси. Начало XIX века

В наши дни молодым тоже не рекомендуют усердно угощаться на собственной свадьбе и тем более пить хмельные напитки, но уже совсем по другой причине. Им надлежит в скором времени стать Матерью и Отцом, а могут ли у пьяных супругов родиться полноценные дети?

Костюм жениха. Воронежская губерния. XIX век

Вот какую глубину исторической памяти открывает нам лишь один обычай, истоки которого к тому же мало кто знает.

Это связано со старинным обычаем: пока не выданы замуж старшие сёстры, младшим нельзя было не то что принимать сватов, но даже красиво одеться и пойти в хоровод или на посиделки – тоже своего рода выставки невест. А если старшие сёстры, как в «Золушке» или «Аленьком цветочке», злые да ленивые, которых никто замуж за себя не возьмёт? Вот вам сразу источник семейных ссор и конфликтов. И младшей сестре вовсе не обязательно быть «падчерицей», этот мотив появился позже, когда истинная причина начала забываться. Младшая сестра и так оказывалась на побегушках у старших и ходила в обносках – особенно если была вправду красивее: страшно подумать, вдруг кто-нибудь обратит на неё внимание и посватается, минуя старших! Случись такое – и старшие сёстры окажутся навек опозоренными, замужем им почти наверняка уже не бывать. Так что Золушка не просто торжествует в конце. Она воистину совершает «страшную месть»!..

Что ж, в некоторых областях России за девичьим целомудрием действительно очень строго следили. Но столь же часто всё выглядело решительно наоборот. Добрачные дети ни в коем случае не оказывались помехой для свадеб – отнюдь! Их-то матери как раз и считались «первыми невестами на деревне». Ведь каким было со времён глубокой древности главное требование к женщине? Чтобы могла выносить и родить здоровых, крепких детей. Вот и сватались парни наперебой к молодым матерям, уже доказавшим свою женскую полноценность. Когда же замуж шла девушка – как знать, не «пустоцвет» ли попался?..

Перед самой свадьбой и жених, и невеста, и их родственники гадали, чтобы узнать, как сложится совместная жизнь молодоженов.

Некоторые свадебные обряды помогали составить психологический портрет избранника надежнее, чем гороскоп. Родственники невесты утром в день свадьбы привозили в дом жениха украшенную лентами курицу. Ее запускали под стол и угощали пшеном. Если курица громко кудахтала и хлопала крыльями, то жениху следовало приготовиться: жена будет сварливой. А невесте дополнительные беспокойства доставлял сломанный каблук. Эта примета говорила, что у мужа будет тяжелый характер.

С помощью караваев «решали», кто будет хозяином в доме. Чья сваха — жениха или невесты — выше поднимала каравай, тот и будет главенствовать в семье. В Свердловской области судьбу молодой семьи также определяли свахи: при встрече они здоровались за руки и обменивались наполненными рюмками. Затем чокались, и каждая старалась перелить вино в рюмку другой. Чьей свахе это удавалось, тот и будет хозяином в доме.

В Белгородской области гадали на каравае с двумя свечками. Одна из них олицетворяла жениха, другая — невесту. Каравай сажали в печь: чья свеча гасла, тот и разлюбит свою половинку первым.

Обмен свах хлебами — фрагмент свадебного обряда в исполнении Л.В. Кораблевой и Е.А. Тебеньковой из деревни Слобода Афанасьевского района Кировской области

Невеста перед сватами — само смирение. Хранила молчание, трижды меняя наряд. Поила чаем, ходила павой. Умница и красавица в идеале должна быть еще и мастерицей. Проявить свои таланты перед сватами — хороший тон. На испытаниях будущей супруге предстояло поразить гостей.

К примеру, кружевницы считались невестами перспективными, демонстрировали ловкость рук, перебрасывая коклюшки. А мастерицы, которые делали филимоновскую игрушку или дымку, слыли невестами богатыми. Начинали девочки лепить глиняные фигурки лет с семи, а деньги от их продажи на приданое шли. В общем, «выбирай невесту не в хороводе, а в огороде» или за рукоделием.

Обсуждали девушку, даже если хорошо знали, из вежливости — за порогом. Отправлялись на совещание в сени или на крыльцо. Будущая теща подносила жениху стакан с напитком. Коли выпьет — свадьбе быть, а если только пригубит — даже надеяться не стоит. Лишь сваты за порог, женщины со стороны невесты старались связать ухваты и кочережки вместе — притянуть удачу в деле.

Девичник. «Прощай, молодость!»

За несколько дней до свадьбы устраивали девичник. На Руси в этот день прощались с молодостью и родительской заботой. Невеста собирала подруг, девушки пели традиционные песни:

Ой, у ворот вереюшки повились,Вот к Манечке подруженьки собрались.Шли — прошли красные девки гороюИ кликали да вот Марьюшку с собою:— Пойдем, пойдем, да вот Марьюшка с нами в ряд,Да заиграем, Ивановна, с нами в лад.— Уйдите красны девки, да не ждите,Ох, я себе сильного роя выловила,Ох, сильный рой — Иванечка молодой.

Грустные «причитания» исполняли те, кого печалил переезд в семью мужа:

Свадебное причитание невесты «Голубушки, милые подруженьки» в исполнении П.А. Ревуновой из села Теблеши Бежецкого района Тверской области

Пели на девичнике и «благодарности» родителям:

Красное ты солнышко, Аннушка ты Тимофеевна,А побереженней ты мне, красно солнушко-матушко.Уж спасибо-то тебе за цветно платье,Уж спасибо-то тебе за хлеб, за соль.

Однако девичник в первую очередь оставался праздником, и отмечали его с песнями, танцами и гостями. Иногда на него приглашали и жениха с друзьями. В Курской области на девичнике гости разыгрывали сценки. Девушки выстраивались в ряд, третьей по счету становилась будущая жена. Жених трижды проходил мимо них, танцуя, напевая и «выбирая» суженую. Потом гости водили хоровод, или «кривульки», как его называли в Архангельской области.

Свадебная песня «На широкой, на улочке», которую пели на девичнике, в исполнении ансамбля из деревни Кеба Лешуконского района Архангельской области

Второй день свадьбы. Испытания невесты

Второй день свадьбы — время испытаний молодой жены на хозяйственность (и стрессоустойчивость). Ее могли отправить к колодцу, а затем снова и снова выливали воду, пока она не откупится традиционными подарками — водкой, носовыми платками или табачными кисетами.

Обряд выливания воды с ряжеными на второй день свадьбы в селе Белица Беловского района Курской области

Во время другого испытания молодая хозяйка должна была, подметая, отделить деньги от соломы, почти как Золушка. Солому вперемешку с монетами по полу рассыпали родственники, приговаривая: «Не слепая ли наша молодайка?» В Тверской области на второй день свадьбы в избе расставляли столы. Их невеста застилала сотканными ею скатертями. Если их было много, молодую жену ждали почет, уважение и звание хорошей рукодельницы.

Потом родственники и гости съезжались пировать в дом родителей жены. После застолья всех ждали карагодные (хороводные) танцы и песни, посвященные молодой семье.

Плясовой наигрыш «Чеботуха» с припевками в исполнении А.А. Ельниковой, М.С. Ельниковой, Е.Г. Чупахиной, А.П. Беловой из села Белица Беловского района Курской области

Особый обряд существовал на случай, если вдруг свадьба затянулась, а гости засиделись. Жители Белгородской области, например, по полу рассыпали табак и поджигали его. Гости, понимая намек, вскоре расходились.

У нас купец

Красота красотою, мастерство мастерством, а практическую сторону вопроса никто не отменял. Родственники невесты отправлялись в дом жениха — на осмотр хозяйства. Много ли скотины? В достатке ли хлеба? Хватает ли посуды? Изучали самым пристальным образом. Случалось, что после подробного осмотра до свадьбы дело не доходило. Если жених оказывался совсем несостоятельным.

Прообраз брачного контракта — рядная запись, или роспись, составлялась в дворянских семьях. Здесь вместо свахи за дело брался подьячий. А уж что написано пером, расторгается только через суд. Не свахино это дело — от праздничных столов, да за судебные дела. Свадебный переполох куда приятнее.

В столь серьезном деле — куда ж без суеверий и традиций. Постные дни — среда и пятница — были негласными выходными от всех околосвадебных дел. И уж, конечно, и помыслить невозможно о брачных хлопотах 13-го числа.

Опасаясь чужих глаз, свататься ходили после захода солнца, подъезжали через задний двор. Уж если и откажут, так и не стыдно будет: в темноте кто куда ходил — не разберешь. Отправляясь за положительным ответом, следовало хранить молчание и разговоров по дороге не вести. Подойдя к нужной двери, прикоснуться плечом к косяку, лишь после этого — стучать.

Войдя в дом — перекреститься на образа. Обычай, которому на Руси следовали не только перед свадьбой. Пока сваха вела разговоры, родственники жениха старались незаметно дотронуться до ножки стола.

Традиции общие и в каждой губернии свои. В Симбирске сватья садились под матицу — балку; в Вологодской губернии — не забывали погреметь печной заслонкой; в Архангельской — приложить руки к печке, а в Курской — связать вместе кочергу и метлу. В Алтайском крае сваха — авакуда — не только вела дело до свадьбы, но и помогала невесте переехать в дом жениха и даже менять прическу — девичью на женскую.

Вокруг да около

Родители, даже если выдать дочку замуж были не прочь, сначала непременно отказывали. Первое сватовство — «запрос», как правило, оставляли без ответа. Выигрывали время, чтобы жениха узнать, да и вдруг получше найдется, про сватовство прознав. Задача свахи — «уговорить», но не переусердствовать: «Христа ради невест не выдают».

Отказывать напрямую было тоже не принято. Отговорка должна была выглядеть веско: мол, дочка еще не выросла, но если совсем недосуг оправдания выдумывать — просто возвращали принесенный гостями свадебный каравай нетронутым.

Сватовство. Разведка боем

По традиции о свадьбе молодых договаривались сваты и родители. Перед сватовством часто проводили предварительное «запытывание» — узнавали, готова ли избранница выходить замуж. Разговор сваты вели иносказательно: «Вот, говорят, у вас овечка есть. А у нас — купец», «У вас тут телушечка заблудилась!» или «Наши охотники ходили в округе и нагледили лису. Лиса побежала к вам во двор». Жениха нужно было показать с лучшей стороны — если и не принцем на белом коне, то обязательно хорошим хозяином и семьянином.

Чтобы на первом «свидании» не отказали, в Ленинградской области, войдя в хату, старались «завалить клюки» (кочерги или ухваты), а по казачьей традиции мать жениха прятала под кофтой веник. Гости приносили для родителей невесты пирог. Если «запытывание» проходило неудачно, пирог возвращали обратно. В Белгородской области гостям после отказа могли вынести «гарбуз» (тыкву) — но только в том случае, когда жених не устраивал категорически. Чтобы насолить невесте, отвергнутые сваты, уходя, старались «закрывать дверь задом». Считалось, что к привередливой девушке после этого никто не посватается.

Константин Трутовский. Пропивают невесту. XIX век

Если «запытали» успешно, мать невесты делила пирог от сватов на две или четыре части, а будущая жена в знак своего согласия дарила жениху платок, покрывало или простынь. Родители могли сразу же договориться об официальном сватовстве — этот обряд в каждом регионе назывался по-своему. На сговоре (или магарыче, пропое, барыше, запоинах) пели веселые застольные песни. На стол подавали традиционные блюда: пироги, холодец и окрошку. Родня жениха приносила с собой сало, ржаной хлеб и крепкий алкоголь.

Свадебная песня «Пьяница-пропойница» в исполнении А.И. Курской и М.И. Долженко из села Купино Шебекинского района Белгородской области

После окончательного сговора невеста уже не могла отказать жениху, это считалось оскорблением. Наступал период подготовки подарков будущим родственникам. Обычно невеста шила или вязала для жениха какую-нибудь одежду: шарф и перчатки, нижнее белье или даже весь свадебный костюм. К торжеству также готовили «сундук» — приданое. Полотенца, наряды и постельное белье шила и украшала вышивкой сама невеста с близкими родственницами.

Свадебный поезд. Дорогу жениху!

Утром в день свадьбы жених отправлялся к невесте на свадебном «поезде». Первый конь в упряжке был самым нарядным — с лентами, колокольчиками и цветами. Родственники невесты старались перекрыть путь процессии и «продавали дорогу». Жених откупался наливкой или подарками.

Перегораживание дороги в свадебном обряде деревни Марьино Глинковского района Смоленской области

В доме невесты его также ждали непредвиденные расходы: он выкупал места за столом и для себя, и для своих гостей.

Дружко богатеня,Молодой торватина,Откупи у нас местечко —Мы не дорого просим,Дешево отдаваем:Сто рублей с полтиною,С золотою гривною,С чарой наливною.

Коса невесты шла отдельным лотом. Аукционистом по традиции назначался младший брат будущей супруги. Он стучал скалкой о стол и приговаривал: «Моя коса не рублевая, моя коса сторублевая», пока жених не давал достойный выкуп за символ девичества. Не все женихи охотно платили за каждый свой шаг. На этот случай придумывались дразнилки:

Куды Любочка глядела —Полюбила Ванюшу-слюнтея.ен красив, красив да пригож:Совиные вочи, цаплин нос.

А в некоторых регионах дразнилки и корилки были отдельной свадебной традицией. И родственники устраивали на свадьбах песенные перепалки.

Корения представителей родов жениха и невесты в свадебном обряде деревни Петрищево Духовщинского района Смоленской области

«Не выбирай, жених, невесты — выбери сваху»

Сваха — центр деловой и рекламной информации. Досконально знала все население близлежащих окрестностей — холостых и «на выданье», была осведомлена о материальных вопросах и замысловатых традициях для пользы дела. К примеру, отправляясь на сватовство — связать кушаком ножки стула, чтобы свадьба «лучше вязалась».

Припевки. «Тили-тили тесто, жених и невеста»

Традиционные обряды раньше сопровождали невесту и жениха еще до официального сватовства. Например, помочь молодым влюбленным соединиться в браке должны были специальные «припевки». По традиции в них обязательно упоминали имена будущих супругов: «Хороший молодец — Иван Иванович! Ему понравилась Мария Ивановна!» или «Молодой князек — Иван Васильевич! Молода княгинюшка — Любовь Ивановна!» Раньше такие песни исполняли во время «толоки» — общей работы — на строительстве домов, во время косьбы или уборки хлеба. В Псковской области их называли «полевой голос» или «голос полешный».

«Ой, молодой-то молодец у нас Лександра Лексеевич!» Припевание пары на толоках в деревне Горбунова Гора Палкинского района Псковской области

Свадебный пир. В перерывах — танцы

В день свадьбы невесту ждал особый обряд — повивание. Девушку причесывали и меняли головной убор на новый — замужний. Сваха прикрывала ее от сглаза фатой, заплетала две косы «на бабий манер» и укладывала их пучком или «рожками». А поверх прически надевали головной убор, обозначающий новый социальный статус. Это был чепец или почапушник, сорока или кукошник — в зависимости от региона.

Повивание невесты на свадьбе в селе Большебыково Красногвардейского района Белгородской области

Одевание невесты в женский костюм на второй день свадьбы в селе Белица Беловского района Курской области

На стол в день свадьбы подавали куриную лапшу, холодец, пироги, кисели, узвары (компоты) и кашу. На праздничном ужине появлялись и особые блюда — «шишечки» (маленькие булочки) и свиной окорок, который перед свадьбой варили целые сутки. Тут же резали свадебный каравай и раздавали всем по кусочку. Жених и невеста, опасаясь сглаза, иногда ели в отдельной комнате.

Ни одна традиционная русская свадьба не проходила без музыки и танцев. В Псковской области на торжестве играли свадебные марши — на скрипках и цимбалах.

«Надельный марш» — свадебный наигрыш на скрипке и цимбалах в исполнении Я.П. Петрова (скрипка), В.А. Борисова (цимбалы) из деревни Бондари Себежского района Псковской области

В Подмосковье под праздничные песни плясали «проходки». Этот танец обычно разучивали прямо на свадьбе.

Проходочная песня «Яровая солома» в исполнении фольклорного ансамбля из деревни Субботино Павлово-Посадского района Московской области

Первая брачная ночь также сопровождалась обрядами. На стол ставили кувшин с калиной, который символизировал невинность молодой жены. В Воронежской области брачное ложе молодых «согревала» другая пара — друзья или родственники, которые были счастливы в браке.

Рассказ о брачной ночи группы исполнительниц из деревни Липовка Шумячского района Смоленской области