Глаголица и кириллица

Вопрос, который и поныне мучит современных исследователей-филологов, таков: какую же азбуку изобрели братья — глаголицу или кириллицу?

И глаголица, и кириллица — это две азбуки, которыми были написаны дошедшие до нас памятники славянского языка.

И глаголица, и кириллица — две азбуки славянского языка

Глаголицу мы сейчас совсем не используем: в глазах современного человека она представляет собой набор непонятных по начертанию букв. Кириллица же нам гораздо привычней: этот алфавит — основа современных русского, украинского, белорусского, сербского и болгарского языков. Есть мнение, что зародилась она на территории первого Болгарского государства как своеобразный компромисс между болгарскими духовенством и знатью, настаивавшими на ведении богослужений на языке местной паствы, и догматичным греческим духовенством, утверждавшим монопольное положение греческого языка. Однако возвратимся к вопросу, не дающему покоя современной филологии.

Логика и созвучность слов склоняют к мнению о том, что кириллица — это вне сомнений та азбука, что изобретена Кириллом. Тем не менее дошедшие до нас старославянские источники не дают однозначной информации: они датируются десятым веком, в который уже существовали как глаголица, так и кириллица. Соответственно, установить, какая азбука появилась раньше и какая из них была изобретена младшим братом солунянином (и Кирилл, и Мефодий были уроженцами Салоник), невозможно. Посему вопрос по-прежнему остается открытым.

Кирилл и Мефодий отправились в Великую Моравию из византийской столицы после того, как моравский князь Ростислав приехал в Константинополь с необычной просьбой. Подвластное ему христианское княжество на Среднем Дунае подчинялось епископу в немецком городке Пассау, Ростислав же хотел иметь собственного епископа и людей, проповедующих не на латыни, а на языке, понятном местным жителям. Во избежание возможных конфликтов с немцами император и патриарх Византии отправили в Моравию не нового епископа, а уже известных нам просветителей Кирилла и Мефодия со словами: «Вы солуняне, а все солуняне чисто говорят по-славянски».

Святые Кирилл и Мефодий, икона 18−19 веков (Wikipedia.org)

Оба брата обладали сильными сторонами: Мефодий, например, до пострижения был наместником одной из византийских губерний, что развило в нём талант организатора и человека, сведущего в законах. Кирилл в свою очередь был опытным полемистом по вопросам религии: он принимал участие в византийских посольствах в Арабский халифат, отправлялся на Нижнюю Волгу к хазарам.

Также младшего солунянина отличали его исключительные способности к языкам: он знал арабский, древнееврейский и сирийский, интересовался сравнительной грамматикой. Именно Кирилл сказал о необходимости создания новой азбуки: «Кто может на воде написать беседу и не прослыть при этом еретиком?» — имея в виду то, что у жителей Моравии не было собственного алфавита.

Святые Кирилл и Мефодий передают славянам азбуку (rusmuseumvrm.ru)

Мефодий до монашества был наместником одной из византийских губерний

За три с половиной года своего пребывания в Моравии братья перевели все тексты для богослужений с греческого языка, а также обучили новой грамоте несколько десятков человек. Их деятельность не обходилась без трудностей: латинское духовенство, представленное немцами, выступало резко против любых переводов, настаивая на том, что тексты могут изучаться только на одном из трёх «священных» языков — на древнееврейском/латинском/греческом, на языках же местной паствы они могут только подвергаться объяснению. Обвинённых в ереси Кирилла и Мефодия вызвал к себе римский папа Николай I, однако к их приезду он скончался. Его преемник, Андриан II, встретил «славянских апостолов» радушно: он разрешил в некоторых римских храмах службы на славянском языке, а ученики Кирилла и Мефодия с его согласия смогли стать священниками.

Святые Кирилл и Мефодий. Миниатюра из Радзивилловской летописи, 15 век (rusidea.org)

Совместным трудом Кирилл и Мефодий почти полностью перевели Библию, осуществили перевод Номоканона — сборника поучений на главные праздники церкви. Они же составили и первый юридический памятник на славянском языке — «Закон судный людям».

На смертном одре, 14 февраля 869 года, Кирилл сказал своему брату Мефодию: «Мы с тобой, как два вола, вели одну борозду. Я изнемог, но ты не подумай оставить труды учительства и снова удалиться на свою гору». Мефодий внял его наставлению и продолжил просвещать своих учеников, заниматься литературным творчеством и переводами вместе с должностью архиепископа, на которую он вскоре был назначен.

«Человеку жизнь дана на то, чтобы она ему служила, а не он ей», — изрёк однажды один из братьев. А ведь им и правда это удалось.

Приблизительное время чтения:

Откуда взялась наша азбука? Кто же этого не знает! Давным-давно два болгарина, Кирилл и Мефодий, пришли на Русь и придумали кириллицу. А вот и не так! Звали их вовсе не Кирилл и не Мефодий, родились они не в Болгарии, на Русь не приходили и кириллицу не создавали! Как это? А что же тогда было? А были удивительные путешествия и приключения святых братьев, просветителей славян. Проследим их путь с самого начала!

О времени, в которое жили Кирилл и Мефодий

В IX веке на просторах Европы были две великие христианские империи: одна — Византия со столицей в Константинополе, другая — Франкская империя. В 843 году она разделилась между наследниками короля Карла Великого на несколько королевств. Между этими империями простирались земли, на которых жили в основном славяне-язычники. К тому времени официальным языком в Византии стал греческий, а во владениях франков — латинский, хотя в быту жители всех этих государств пользовались самыми разными языками.

А что в те времена происходило на землях, где потом возникла Русь? Там жили славянские племена — поляне, древляне, кривичи, вятичи и другие. Государство русов только-только зарождалось.

О том, как братья расстались, а потом встретились

На берегу Эгейского моря раскинулся византийский город Фессалоники, или, как называли его славяне, Солунь. В этом большом городе жили представители разных народов. Немало здесь было и славян, поэтому славянским языком в этих местах владели многие. Знали его и в семье офицера по имени Лев. Старшего из семи его сыновей, самого сильного и мужественного, звали Михаил. Младший, болезненный, «большеголовый», но очень одарённый мальчик, носил имя Константин.

Братья дружили, старший всегда опекал и защищал младшего.

Михаил, по примеру отца, выбрал военную карьеру. Скоро он добился больших успехов по службе — стал главой одной из провинций Византии, где жили славяне. Десять лет Михаил честно управлял вверенными ему землями, а потом решил удалиться от мира и отправился на гору Малый Олимп, что на южном берегу Мраморного моря. Там был монастырь. Михаил постригся в монахи, приняв имя Мефодий.

Юноша отказался от выгодной женитьбы, твёрдо решив посвятить себя наукам. Тогда византийская царица и Патриарх, желая приблизить Константина к себе, уговорили его принять священный сан и стать библиотекарем при храме. Позже Константин стал преподавателем философии и даже получил прозвище Философ.

Византийский царь и патриарх очень ценили молодого учёного, приглашали его на соборы и диспуты, где Константин говорил на равных с почтенными мудрецами. В 852 году, когда Философу было всего 24 года, его даже отправили в столицу Арабского халифата Самару. Отправили потому, что арабы во время переговоров с Византией часто ругали христианскую веру. Нужны были грамотные люди, которые смогли бы изменить мнение арабов о христианстве. Константин вошёл в состав посольства, и принимал участие в долгих спорах о вере. В Самаре молодой человек удивлял арабских учёных мужей разумными высказываниями и отличным знанием Священного Писания. Домой, в Константинополь, арабы проводили его с честью и щедрыми дарами.

Вскоре после возвращения Константин покинул столицу и поехал на Малый Олимп, к старшему брату Мефодию.

Здесь братья наконец воссоединились после долгой разлуки. Вместе жили в монастыре, изучали труды святых отцов, молились и трудились. Но тихое отшельничество их скоро закончилось.

О том, как Мефодий и Константин к хазарам ездили

В то время к царю Михаилу пришли послы от хазар. Так назывался народ, который жил далеко к северу от Византии, в Хазарском каганате, по соседству с будущими древнерусскими землями (сейчас это Дагестан, часть Крыма, Дон и Нижнее Поволжье). Хазары просили прислать к ним мудрых людей, которые бы рассказали об учении Христа. Хазарский каган — верховный правитель, «хан ханов» — выбирал в ту пору, какую веру принять: ислам, иудаизм или христианство.

Царь Михаил назначил посланником к хазарам Константина, а тот уговорил брата, бывшего воина, помочь ему в опасном и долгом путешествии.

Нелёгок был путь через степи! Дикие племена угров, которые, как свидетельствует хронист, ходили в шкурах и выли как волки, нападали на караваны путников. По преданию, напали разбойники и на братьев, когда те остановились в степи для молитвы. Константин не испугался, лишь продолжал повторять: «Господи, помилуй!..» Когда святой закончил молитву, свирепые угры вдруг присмирели, стали кланяться ему и просить поучений. Получив благословение, разбойники отпустили монахов, и те благополучно продолжили путь.

Была у Константина и Мефодия важная и продолжительная остановка по дороге в Хазарию в крымском городе Херсонесе, или, по-славянски, Корсуни, что недалеко от нынешнего Севастополя. Готовясь к предстоящей миссии, святые братья продолжили изучать хазарский и еврейский языки, совершенствовались в славянском.

В Херсонесе, благодаря Мефодию и Константину, случилось настоящее чудо! В тех местах недалеко от берега в море были сокрыты мощи почитаемого христианского святого Климента, ближайшего ученика апостола Петра. Климента казнили в Херсонесе, в изгнании, в самом начале II века нашей эры. Кирилл и Мефодий убедили местного епископа найти мощи святого.

После заката солнца братья вместе с епископом и многими священнослужителями сели на корабль и отплыли в море. Там долго усердно молились. В полночь от моря вдруг воссиял свет! Перед изумлёнными священниками явились святые мощи. Их положили в корабль, отвезли в город и поместили в Апостольской церкви. Братья взяли часть мощей с собой в путешествие, чтобы со временем отвезти их в Рим.

Из Херсонеса Константин и Мефодий проделали долгий путь по морю и суше, пока не добрались до Кавказских гор, где располагался тогда каган — правитель Хазарии.

Знатным хазарам, которые слышали долгие споры иудеев, мусульман и христиан, так понравились речи молодого византийского проповедника Константина, что двести из них приняли христианскую веру. В знак признательности хазары отпустили из каганата вместе с Мефодием и Константином более двухсот греческих пленников.

Братья двинулись в обратный путь в Константинополь. Принимали возвратившихся посланников в царском дворце с триумфом, как настоящих апостолов.

Мефодий стал игуменом Полихрониева монастыря на Малом Олимпе, а Константин поселился при церкви. И вновь недолгим был их отдых.

О буквах для великой Моравии

Великую Моравию (сейчас это территория Чехии) давно крестили немецкие миссионеры. Они тоже занимались переводами на славянский, но переводили только самые необходимые для прихожан молитвы и поучения. В храмах же верующие слышали только латынь, не понимали её, и поэтому немецкие священники могли объяснять им христианское учение так, как им хотелось. Проверить, правду ли они говорят, неграмотным крестьянам всё равно было невозможно.

В 862 году к царю Михаилу обратился моравский князь Ростислав: «Наш народ отверг язычество и принял закон христианский. Только нет у нас такого учителя, который бы веру Христову объяснил нам на нашем языке. Пошли к нам епископа и учителя!»

Царь Михаил откликнулся на просьбу Ростислава и первым делом позвал образованного в языках Константина Философа:

— Ведь вы с братом родом из Солоников (это ещё одно название города Фессалоники, родного для Кирилла и Мефодия), а солуняне все хорошо говорят по-славянски. Вот вам и идти к славянам в Моравию.

Константин был в то время нездоров, но согласился отправиться в далёкую страну. Спросил лишь:

— Имеют ли жители Моравии буквы на своём языке?

— Как же я буду проповедовать им? — огорчился Философ. — Это всё равно что записывать беседу на воде. К тому же, если славяне неправильно меня поймут, получится, что я проповедую ересь — неправильное церковное учение!

— Если захочешь, Бог даст тебе то, что ты просишь! — уверил Константина византийский царь. Он понимал, что создание письменного славянского языка нужно не только Моравии — новый язык поможет Византийской империи обратить в христианство тысячи и тысячи славян-язычников!

Константин снова отправился на Малый Олимп к Мефодию. Там молился, постился сорок дней, а затем взялся за работу. Перед братьями стояла очень непростая задача, но Кирилл смог придумать буквы, которые учитывали все особенности произношения славян. Святые братья взяли за основу говоры славян, которые жили недалеко от Фессалоник, и создали глаголицу — азбуку, понятную и жителям других частей славянского мира. Почему? Потому что в то время у славян был единый язык — разные славянские племена и народности разговаривали примерно одинаково и прекрасно друг друга понимали.

Константину предстояло перевести на новый язык Священное Писание, очень сложный текст. Многих слов, употребляемых там, в славянском языке просто не существовало, их нужно было создать заново. Такую сложную работу взял на себя святой философ. К Пасхе перевод начала Евангелия от Иоанна на новый славянский язык был готов. Завершив труды, святые братья вновь отправились в путь.

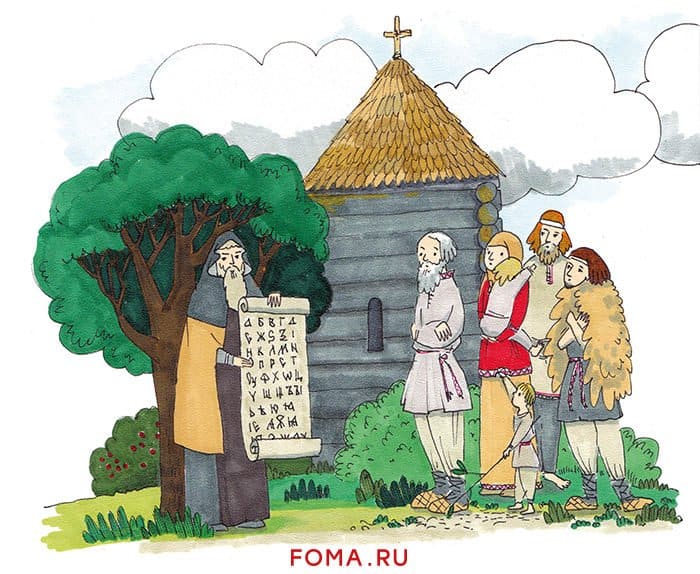

В Моравии Мефодий и Константин начали с того, что пошли в школы к местным детям. В школах готовили будущих священнослужителей и для этого обучали детей латинскому языку. Братья показали ученикам новую, славянскую азбуку и переведённые на славянский язык книги.

Местный князь Ростислав под началом Константина и Мефодия начал строить новые храмы, где службы шли на славянском языке.

Философ со своими учениками продолжал переводить церковные богослужения, люди в Моравии наконец стали понимать, о чём говорится в молитвах и как правильно славить Бога.

Больше трёх лет провели Константин и Мефодий в Моравии. Обошли много земель, обустраивали школы, везде учили людей славянскому письму и слову Божию. Многие ученики из славян были готовы стать священниками и дьяконами, но давать им священный сан мог только епископ. А своего епископа в Моравии тогда не было. Кроме того, западные высокопоставленные священнослужители, недовольные популярностью византийских проповедников, отправили в Рим жалобу на то, что Константин и Мефодий учат славян богослужениям на славянском языке.

Чтобы отстаивать свою правоту, Константину и Мефодию пришлось отправиться в Рим. С собой они взяли мощи святого Климента, которые привезли из Херсонеса.

О том, как святые братья приехали в вечный город

По дороге в Рим Константин и Мефодий остановились в Паннонии, в Блатенском княжестве (оно располагалось у Блатенского озера, современного Балатона — территория Венгрии, восточной Австрии и юго-западной Словакии). Там правил князь Кóцел. Он принял братьев очень радушно, и византийцы задержались у Коцела примерно на полгода. Князь собрал из своего народа 50 учеников, и сам вместе с ними научился у Константина и Мефодия славянской азбуке. Прощаясь, Коцел предлагал проповедникам богатые подарки, но те отказались. Лишь попросили отпустить на свободу девятьсот греческих пленников, что и было сделано.

Дальше святители двинулись к Адриатическому морю, оттуда со своими учениками прибыли в итальянский город Венецию. В городе на воде они встречались и вновь много, горячо спорили со священниками, которые также впали в ересь «трёхъязычия». Доказывая и здесь свою правоту, Константин вспоминал слова апостола Павла: «Разве не идет от Бога дождь одинаково на всех, или солнце не сияет для всех, или вся тварь не дышит одним воздухом? Как же вы не стыдитесь думать, что кроме трех языков, все остальные племена и языки должны быть слепыми и глухими».

Византиец перечислил народы, которые молятся христианскому Богу на своём языке — армяне, персы, абхазы, иверы, сугды, готы, обры, турки, козары, аравляне, египтяне, сирияне и многие другие. «Всякое дыхание да хвалит Господа!»

В Риме главный епископ Адриан со священниками встречали Константина и Мефодия «как ангелов Божиих». Мощи святого Климента считались величайшей реликвией, поэтому людям, которые доставили святыню, оказали всяческий почёт и покровительство. Адриан утвердил богослужение на славянском языке и благословил переводы, которые сделали братья. Славянские книги были положены на алтаре в храмах Санта-Мария-Маджоре и в Сан-Паоло-фуори-ле-Мура, крупнейших римских храмах того времени. Братьям позволили провести на славянском языке главное богослужение — литургию в храме апостола Петра.

Поездка в Рим стала для Константина последним путешествием. Через год после прибытия в Вечный город слабый здоровьем сорокалетний просветитель серьёзно простудился. Своему старшему брату, верному товарищу и защитнику Константин Фиолософ завещал: «Мы с тобой как два вола: от тяжёлой ноши один упал, другой должен продолжать путь».

За пятьдесят дней до смерти Константин постригся в монахи с именем Кирилл. Мефодий хотел забрать тело брата, чтобы похоронить на родине, но, по совету римского епископа, Кирилла похоронили в храме святого Климента, рядом с мощами, которые братья доставили в Рим. С этого момента Кирилла начали почитать как святого. А Мефодию предстояло продолжать дело, которое братья начинали вместе.

О долгих странствиях Мефодия

Через некоторое время князь Паннонии Коцел попросил римского епископа вновь отправить к нему Мефодия.

Римский епископ Адриан II подтвердил, что Мефодий вправе проводить литургию на славянском языке, назначил его своим официальным посланником. Великая Моравия и Паннония теперь были землями, вверенными Мефодию.

По дороге в Паннонию Мефодий заехал в Великую Моравию. А там уже всё изменилось: князь Ростислав, который так радушно принимал прежде святых братьев, больше не возглавлял страну. На престоле был его племянник Святополк. Этот правитель снова открыл страну для немецких миссионеров, а тем, конечно, совсем не хотелось видеть рядом конкурента-проповедника, который учит и служит на «неправильном» языке. В 870 году, во время похода короля Людовика Немецкого на Моравию, Мефодий попал в плен. Немецкие епископы этим воспользовались: Мефодия обвинили в захвате чужих церковных территорий, арестовали, судили и отправили в ссылку в Швабию, область на юго-западе современной Германии, в один из монастырей. Там, в заключении, вместе с некоторыми своими учениками он провёл почти три года. В Рим об этом никто ничего не сообщил, защитить святителя было некому.

Мефодий был оправдан, права его восстановили, и землю, которую митрополит окормлял (то есть опекал, отвечал за неё), вернули.

Добравшись до Великой Моравии, святитель, окружённый учениками, продолжил свои апостольские труды: переводил богослужебные книги на славянский язык, проповедовал местным жителям учение Христа, обратил в христианство чешского князя Боривоя и его супругу Людмилу.

Служение Мефодия не было безоблачным. Менялась власть, и его то чествовали и во всём ему помогали, то снова обвиняли в ереси, притесняли, мешали проводить богослужения на славянском языке. В такие моменты лишь вмешательство Рима спасало святителя. Мефодий стал архиепископом, перевёл на славянский язык почти весь Ветхий Завет, собрание церковных канонов, светских законов и множество книг.

Зачем же нужна была кириллица, если уже была глаголица? В кириллице начертание букв очень напоминает греческую азбуку. А её в те времена все знали — греческий был, как бы теперь сказали, «языком межнационального общения», наподобие английского в наши дни. Кириллица выглядела привычнее и легче воспринималась и учёными, и купцами, и князьями, и простыми людьми, хотя все буквы, все звуки в неё перешли из алфавита Кирилла и Мефодия — глаголицы.

Все алфавиты, созданные после Рождества Христова, неразрывно связаны с принятием народами христианства. И готы, и эфиопы, и славяне получили свои алфавиты и собственные литературные языки только после крещения. Святые братья понимали, что Христово учение обращено ко всем народам, а неграмотным людям проповедовать сложно. Благодаря Кириллу и Мефодию славяне получили не только Евангелие и богослужение на родном языке, но и возможность читать византийские книги.

Почти через тысячу лет после рождества Спасителя и Русь приняла крещение. Наследие святых братьев и их учеников стали доступны и для нас. Русские познакомились с книгами Кирилла, Мефодия и их учеников, и стали писать свои книги! Появилась древнерусская литература: «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона, «Поучение» Владимира Мономаха, «Сказание о Борисе и Глебе» и другие. Мы по праву преемники и хранители наследия Кирилла и Мефодия.

У Константина получилась азбука из 41 буквы (позже сократилась до 30). Только была это не известная нам кириллица, а другая, первая славянская азбука — глаголица. Название, возможно, произошло от четвёртой буквы алфавита — «глагол», которое означало «слово». «Глаголати» — говорить. Получается, с помощью букв глаголицы священные книги заговорили со славянами на их родном языке.

Константин придумал совершенно новый алфавит. Его буквы самой своей формой идеально подходили для проповеди, так как представляли собой сочетания христианских элементов, символизирующих христианское учение: крест — Страсти Христовы, круг — Божественное совершенство, треугольник — Святая Троица.

Дольше всего глаголица продержалась в Хорватии, последнее печатное издание вышло в Риме в начале прошлого века, правда, буквы немного изменились внешне под влиянием готических западных букв.

Кириллический алфавит — кириллица — был составлен позже, уже после смерти святых братьев, на основе глаголицы по звучанию и греческого письма по написанию. Считается, что новую азбуку составили ученики Мефодия, нашедшие приют в Болгарии после их изгнания властями из Великой Моравии.

Пройдите наш небольшой тест и узнайте, внимательно ли вы прочли историю о братьях-просветителях!

Как звали Кирилла и Мефодия до монашеского пострига?

А) Климент и Матфей;

Б) Корнилий и Максим;

В) Константин и Михаил;

Г) Киприан и Марк.

Старшего брата, Мефодия, до пострига звали Михаилом, а младшего, Кирилла, — Константином. Михаил постригся в монахи еще в молодом возрасте, а Константин — только за 50 дней до своей смерти.

Пройдите еще один тест: Кириллица, глаголица – что за птицы? Разберитесь, пройдя наш тест

Рисунки Галины Воронецкой

Редакция благодарит за помощь в подготовке статьи специалиста по истории Сербии и Черногории Наталью Владимировну Лукину