Кощей Бессмертный (или Кащей) — может быть, самая загадочная фигура в русских сказках. Афанасьев, например, считал, что Змей Горыныч и Кощей Бессмертный если не один и тот же, то, во всяком случае, взаимозаменяемый персонаж: «Как существо демоническое, змей в народных русских преданиях выступает нередко под именем Кощея бессмертного. Значение того и другого в наших сказках совершенно тождественно: Кощей играет ту же роль скупого хранителя сокровищ и опасного похитителя красавиц, что и змей; оба они равно враждебны сказочным героям и свободно заменяют друг друга, так что в одной и той же сказке в одном варианте действующим лицом выводится змей, а в другом — Кощей».

Но разве можно спутать живую мумию и дракона? Они ведь такие разные! Да и вообще, что за странное имя — Кощей? Что оно значит? Афанасьев считал, что оно происходит то ли от «кость», то ли от «кощуны» — колдовства. Другие ученые, склонные видеть в русских словах заимствования из языков соседних народов, считали, что имя живого скелета происходит от тюркского слова, означающего «раб, слуга». Если раб, то — чей? Ведь в русских сказках не упоминается хозяин Кощея. Этот живой скелет может оказаться в плену у Марьи Моревны, но как прикованный цепями к стене пленник, вовсе не слуга. Как у русского Кощея могло оказаться тюркское имя? Что означает его смерть, покоящаяся в ларце то ли под заветным дубом, то ли на дне морском? При чем тут звери-помощники?..

Словом, вопросов возникает множество, а ответов однозначных нет. Может, все-таки прав был Афанасьев, когда возводил имя Кощея к кощунам, то есть называл его, таким образом, волшебником. Ну действительно, кто еще смог бы продлить свою жизнь настолько, чтобы люди стали его величать Бессмертным? Конечно, всемогущий маг. Или человек, который обратился за помощью к демоническим силам, как, скажем, Фауст. Но Кощей в сказках вовсе не волшебник и не человек, он сам, скорее всего, относится к демоническому миру. Так что и объяснение Афанасьева страдает приблизительностью и неточностью.

Быть может, самой интересной догадкой является предположение Л. М. Алексеевой, которая в «Полярных сияниях в мифологии славян» написала: «Несомненно, к единому миру мертвых и холода относится Карачун. Его предположительно считают зимним славянским божеством, сохранившим черты олицетворения смерти. При этом белорусские верования уточняют, что Карачун сокращает жизнь и является причиной внезапной смерти в молодом возрасте. Для нас важно, что этот образ связан с объективным и четким природным фактором: Карачун — не только имя злого духа, но еще и название зимнего солнцеворота и связанного с ним праздника. Для слежения за Солнцем нужна определенная научная квалификация если не всех, то хотя бы некоторых членов общества (волхвов). Кроме того, имя божества вводит нас в круг развернутых сюжетов восточнославянской волшебной сказки: Карачун — это одно из наименований Кощея Бессмертного».

То есть, по Алексеевой, Кощей — это бог смерти от холода, и бог, или, скорее, демон, очень древний. Чтобы его одолеть, нужно как бы раскрутить колесо времен вспять, вернуться к самому началу мира, когда и появился на свет Бессмертный. Тогда понятно, отчего в сказке последовательно появляются: бурый медведь — властелин лесов, затем птицы — ястреб и утка, которую часто можно увидеть в северной тундре. Вслед ними, обитателями земли и воздуха, появляется водная жительница, рыба, в данном случае — щука. Может быть, когда-то давным-давно это была не щука, а совсем другая рыба? Скажем, белуха, живущая в приполярных областях. Если это так, то в сказке мы движемся не только в пространстве с юга на север, из зоны дремучих лесов через тундру в приполярные моря, но и вспять во времени — в обратном направлении по тому пути, которым когда-то прошли наши далекие предки, спасающиеся от наступления Великого оледенения. Проще говоря, сказочные животные указывают нам на север — туда, где некогда существовала прародина всех арийских народов, Арктида.

Возможно, там отдавали дань жертвами злому богу лютой стужи Карачуну, который появился на свет в самом начале творения мира — из золотого яйца, снесенного чудо-курочкой Рябой. Потом Карачун вышел из повиновения — холода становились все нестерпимее, уносили все больше жизней, и пришло время, покинув родину, которая на глазах покрывалась льдами, уйти вслед за рыбами, вслед за птицами на далекий материк и идти все дальше, спасаясь от движущегося по пятам Карачуна-Кощея. Идти следовало в леса, под защиту деревьев, и южные поля, где мороз был не так силен.

Это был исход с прародины, с крыши мира, где небо и земля едва не соприкасаются друг с другом, где зародился миф о Золотом Яйце. Поэтому поход с севера на юг означал еще и движение из далекого прошлого в настоящее и будущее.

Хотя бессмертный демон стужи, конечно, — не медведь, не морж и даже не кит. Его обычным гарпуном не возьмешь, тут нужно нечто помощнее. Например, магический жезл — та самая волшебная палочка, о которой говорится едва ли не во всех сказках.

И снова вопрос — почему же этот магический жезл не обратить против Кощея, чтобы, произнеся заклинания, лишить его жизни? Почему жезл надо сломать? Да по той простой причине, что жезл этот, судя по всему, принадлежал если не самому Кощею, то верховному жрецу его культа. Только уничтожив жезл, можно оборвать нить жизни древнего, но отнюдь не бессмертного демона. Что и проделал Иван в сказке, хотя Кощей был уверен, что тому не дано дойти своим умом до подобных премудростей. Бессмертный был уверен, что русские люди позабыли, откуда они пришли в леса. Ан нет, не позабыли: вспомнили в нужный момент, и тут Кощею пришел «карачун» — то есть конец.

Есть и другое предположение о том, что же представляет собой заветная Кощеева игла. Бессмертный не вполне живой, но и не совсем мертвый, он находится будто бы на середине пути между тем и этим светом, то есть является практически тем же, что и ходячие мертвецы; их тела были преданы земле, но они поднимаются из могил и привидениями приходят в свой дом, чтобы тревожить родственников.

Обезопасить себя от назойливых мертвецов можно было единственным известным способом: в полночь разрыть их могилу, найти невидимую «навью» косточку и уничтожить ее, сломав, а еще вернее было сжечь ее. И тогда мертвец успокаивался, умирал окончательно. Если иглу, спрятанную в яйце, считать «навьей» косточкой самого Кощея, то понятно, отчего его настигала смерть.

Возможно, в древности существовал какой-то ритуал, который обещал человеку обретение бессмертия. Во всяком случае, в раскопанной археологами могиле основателя города Чернигова (не забудем, что чернигами называли на Руси служителей Чернобога), князя Черного, найдена изображенная в сказке сцена: смертельная игла в яйце, яйцо — в утке, утка — в зайце, заяц — в заветном ларце.

И здесь мы подходим к пониманию того, чем же, собственно, является бессмертие. Наказание ли это или благо? Сам ритуал обретения бессмертия давно забыт, но сохранился его символ — цветы бессмертники, о которых, вспоминая родное село Антоновку, писал Миролюбов: «В Антоновке принято было сеять на могилках бессмертники, особые шероховатые, сухие на ощупь цветы, желтоватые, красноватые и, кажется, голубоватые, которые можно было сорвать и поставить в стакан с водой, и они могли стоять так месяцами; если же их ставили в вазу без воды, они тоже стояли месяцами. Жизнь в них, видимо, была, но как бы и не была.

Но почему именно их предпочитают крестьяне сеять на кладбище. «Старые люди» отвечали, что «ото ж бессмертники — цветы мертвых родичей, потому что они и при жизни как мертвые». Старая Трембочка, баба на селе, как бы знахарка, объясняла иначе: «Та те ж цветы цветут в яме! Они из ямы, и все, кого яма забирает, через те цветы с нами сообщаться могут. Эти цветы меж нами и ими, как черта (граница), и мы до них дотрагиваемся здесь, а они — там. Смерть их не берет. Сорваны они или нет, но жизнь для них, как и смерть — одно и то же. Цветы эти без смерти». Другая баба, жившая у моста через речку Желтые Воды, говорила: «Оттож, коли Бог свет делал, так взял и стал творожить землю, а смерть не хотела. Тогда Бог сел на коня и стал смерть на бой звать, а она вооружилась всякими ножами, когтями железными, дубинками, ружьем и пошла против Бога. Бой длился целую вечность. То Бог поборяет, а то она, треклятая, и пока Бог бился против смерти, Он творил урывками, то — то, то — другое. Бог сделает, а смерть разрушит! Наконец, Бог подстерег смерть, когда та зазевалась, и убил ее. Но, падая, Смерть хваталась за кусты, травы, ветки, а за что схватится, то и посохнет. Схватилась она и за бессмертники да и начала рвать их с корнями. Бог сказал им расти крепче, чтобы она их вырвать не могла, а цветы выросли вокруг лежащей смерти только настолько, что закрыли ее наполовину, и Бог не мог ударить смерть так, чтобы она перестала двигаться! Тогда Он сказал: «Ну, так будьте же без жизни и без смерти!» И цветы остались такими навсегда. А сажают их на могилки, чтобы объявить усопшим, что «Смерти нет! Она убита Богом!» Но так как смерть еще не перестала двигаться и еще людей умерщвляет, то цветы напоминают усопшим о жизни, а живым о смерти!»

Действительно, пришлось наблюдать — крестьяне держать бессмертники в доме не любили. Это были могильные цветы. К ним было отношение почти религиозное. Сорвав несколько таких цветов, я пришел домой с кладбища, куда собирались весной дети для игры, и хотел цветы ставить в воду, но прислуга, заметив их, отобрала и бросила в огонь.

Что ж, это, пожалуй, наилучшее объяснение бессмертия Кощея, которое уже и жизнь не в жизнь, а смерть недостижима; он так и застрял между этими двумя мирами и оставался там до тех пор, пока Иван-царевич не избавил его от вечной муки и не даровал блаженное забвение смерти.

На Руси чрезмерных долгожителей подозревали в причастности к колдовству, считалось, что они «заживают» (то есть отнимают) чужой век. Самым правильным считалось умереть в свое время, в окружении большой семьи. Бессмертие же никого не прельщало. К чему оно, если люди, обладающие бессмертной душой, продолжают бесконечное существование в новом, более счастливом мире, Синей Сварге, стране в небесах, где живут наши предки?

Надо сказать также о том, что образ Кощея очень интересовал русских писателей и композиторов. В первую очередь это относится к Александру Фомичу Вельтману (1800—1870) — не только чрезвычайно плодовитому литератору, основателю жанра русской научной фантастики, но еще и историку, фольклористу, директору Оружейной палаты, академику. Он, сын шведского посланника, стал истинным знатоком и любителем русской старины, что отразилось, в частности, в его романе «Кощей Бессмертный», написанном в 1833 году. Морской офицер и композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844—1908) написал в 1902 году оперу «Кощей бессмертный». Ну и, конечно же, надо вспомнить удивительные фильмы-сказки, поставленные Александром Артуровичем Роу (1906—1973). Роли Кощея Бессмертного и Бабы Яги в них сыграл замечательный русский актер театра и кино Георгий Францевич Милляр (1903—1993).

Кощей (правильный вариант – Кащей) – культовый персонаж славянской мифологии, чей народно-фольклорный образ крайне далек от изначального. Кощей Чернобогвич был младшим сыном Чернобога, великого Змея Тьмы. Его старшие братья – Горын и Вий – боялись и уважали Кощея за великую мудрость и столь же великую ненависть к врагам отца – Ирийским богам. Кощей владел самым глубоким и мрачным царством Нави – Кощеевым царством, в котором, вероятно, располагался Лунный Чертог, обитель Чернобога, управителя Дасуней.

Безусловно, из темных божеств Кощей был самым могущественным (если не считать его отца Чернобога, который в открытый бой вступил лишь единожды во время Изначальной Битвы). Кощей повелевал силами тьмы и овладел этим искусством в совершенстве, что позволяло ему управлять душами и телами мертвых. Конечно, практически все твари Нави, включая Крикс, Кикимор, Лих, Мавок и прочих беспрекословно подчинялись этому некроманту славянского покроя. Также некоторые легенды утверждают, что Кощей способен с легкостью «вытянуть» жизненную силу (или душу) из любого живого существа. В связи с этим абсолютно очевидно, что именно Кощей послужил прообразом знаменитого фентезийного персонажа – лича.

Легенды утверждают, что в отличие от большинства верховных владык Нави Кощей не любил перевоплощения и практически всегда оставался в своем изначальном облике высокого и сутулого, но могучего старца с длинными седыми волосами и осунувшимся лицом (иногда с черепом вместо лица). При крайней необходимости, этот темный колдун мог обращаться в черного ворона.

Кощей виртуозно владел полутораручным мечом и в искусстве фехтования мало кто мог сравниться с ним. Кроме того, доспехи Кощея были заговорены самой Марой еще в те далекие времена, когда богиня зимы и смерти была его женой. Еще одной отличительной особенностью Кощея является его конь, являющийся, как не трудно догадаться, наполовину живым, а наполовину мертвым созданием, результатом одного из магических экспериментов темного властелина.

Об этом мы узнаем из легенды, в которой Мара спустилась в Кощеево царство, дабы помочь Дажьбогу одолеть Кощея и спасти трех прекрасных дев, а вместе с ними и трех Ирийских богатырей (Зорьку, Вечорку и Полуночку). Мара обменяла жизни дев на свою собственную, обязавшись стать женой Кощея. Именно тогда темная богиня заговорила доспехи мужа, которые и без того не одно земное оружие не могло повредить. И, кстати, тогда же (хотя некоторые легенды утверждают, что гораздо раньше) Мара вызнала об уязвимом месте Кощея – Яйце. И здесь мы вплотную подходим к сакральной эзотерической сущности образа Кащей.

Вся жизненная сила Кощея была сосредоточена в некоем Яйце, которое по легенде создал Род в начале сотворения мира. Очевидно это то самое Яйцо, о котором говорят многие эзотерические тексты ранних агностиков, алхимиков, каббалистов, теософов. Это Яйцо – символ первозданной творящей энергии, аллегория изначального сотворяющего импульса, исторгнутого, как говорят масоны, Великим Архитектором Вселенной. И если сила Кощея заключена в этом яйце, то логично предположить, что именно в этом персонаже наши далекие предки заключили образ темной стороны человеческой натуры – изначальной, бессмертной и непобедимой. Ведь Кощея Бессмертного никто так и не смог одолеть именно потому, что для этого нужно было бы уничтожить Яйцо, являющееся сутью мироздания. Лишь в поздних легендах – сказках – Кощей несколько раз погибает. Это происходит потому, что ко времени появления этих сказок наши предки уже утратили истинный смысл этого непростого и многопланового мифологического образа.

Еще любопытнее образ Кащея выглядит в ракурсе тех легенд, которые именуют его «владыкой Черного Солнца». Ведь Черное Солнце было сакральным символом наших предков, олицетворявшим мощь всей расы и каждого ее представителя в отдельности (подробнее – в соответствующем разделе сайта).

Между тем, та же Мара успешно одурманила Кощея и заковала его в его же собственном дворце, построенном из драгоценных камней. Позже Кощей, конечно, освободился, правда, не без помощи счастливой случайности в виде приключившегося рядом Дажьбога (по другой легенда – Ивана-царевича). Хотя некоторые легенды поясняют, что это была вовсе не случайность, а грамотно спланированный Марой тактический ход. Кстати, быть может, именно отсюда проистекает второе значение древнеславянского слова кощей – «пленник». Первое значение – «очень худой человек».

Важно понимать, что к акту гибели человека или любого другого живого существа сам Кащей не имел никакого отношения. Он повелевал мертвецами, да, но ни в коей мере не был богом смерти. Богиней смерти была Мара и, в некоторой степени, Макошь.

Символом Кощея был череп или полутораручный клыковидный меч, расположенный острием к земле. Также эмблемой этого бога мог выступать черный круг или, возможно, вышеупомянутое Черное Солнце.

Русские народные сказки, на которых мы росли и которые сегодня рассказываем детям, не так просты, как может показаться с первого взгляда. Их незамысловатые сюжеты пронизаны жутковатыми языческими мотивами, сохранившимися в незапамятных времен. Узнав о значении некоторых символов, фигурирующих в русском фольклоре, вы будете смотреть на сказки несколько иначе.

Большинство сюжетов известных русских сказок появились за сотни лет до того, как была крещена Русь. Позже их адаптировали, разбавили русскими добрыми молодцами, царями и боярами, но многие герои и места остались неизменными. Отдельные факты, известные лишь специалистам, способны заставить пересмотреть отношение к некоторым историям и увидеть в них новый смысл.

Кое-что о Бабе-яге.

Такого сказочного героя, как Баба-яга знают даже самые маленькие дети. В сказках славянских народов эта старуха может быть как отрицательным героем, так и полезным помощником. Образ этой не слишком симпатичной женщины уходит корнями в древнюю эпоху матриархата, когда в роли самых могущественных героев и хранителей стихий, чаще всего, выступали дамы.

У древних славян эта старуха, суровая, но справедливая, являлась защитницей лесных птиц и зверей, но кроме этого выполняла еще одну важную и страшную функцию. Баба-яга охраняла вход в загробный мир и являлась проводником душ на тот свет. Все знают, что жила она на опушке леса, то есть на его краю, а лес у славян раньше ассоциировался со смертью.

Хель — владычица загробного мира у скандинавов.

Одна нога Бабы-яги — костяная. Это дает понять, что она лишь наполовину принадлежит миру живых. Именно так, наполовину из плоти и наполовину из костей представляли древние скандинавы богиню загробного мира Хель. Также старуха помогает героям сказок попасть в тридевятое царство, под которым подразумевают загробный мир. Прежде чем отправить добра молодца в путь, бабка топит для него баньку, затем поит и кормит. Это своеобразный ритуал, без которого живому не пересечь границу загробного мира.

Купание в бане — это не что иное как обмывание покойника, а требуя у старухи есть-пить, герой дает своеобразное согласие на опасный для него ритуал временного превращения в мертвеца. Еда мертвых не подходит для живых людей, а у Бабы-яги может быть только такое угощение. Чтобы выполнить свою миссию на том свете, герой умирает для реального мира.

Как «работает» избушка на курьих ножках?

Если сама Баба-яга хранитель перехода в мир мертвых, то ее избушка — это своеобразный таможенный пункт на границе. В том момент, когда это строение, по требованию героя, поворачивается к нему передом, а к лесу задом, открывается путь в загробное царство.

Избушка на курьих ножках.

Избушка Бабы-яги тесная и стоит на «курьих ножках». Это тоже не спроста — в языческие времена многие славянские племена хоронили умерших не в земле, а в небольших бревенчатых домиках — «домовинах». В сказках на тесноте избы делается особый акцент: «Лежит Баба-яга, костяная нога, из угла в угол, нос в потолок врос».

Примерно так выглядела «домовина».

Избушки ставили на деревянные подпорки или высокие пни, напоминающие из-за корней куриные лапы. «Ножки» домовине были нужны для того, чтобы поднять ее над уровнем земли, обезопасив захоронение от паводков и лесных животных. Кстати, вход в такой погребальный домик всегда располагался со стороны царства мертвых, то есть дверью избушка была повернута к лесу. Отсюда и обычная просьба гостя Бабы-яги к избушке — повернуться к нему передом.

Калинов мост на реке Смородине.

Река Смородина у славян являлась границей между миром живых и миром мертвых, аналогом античного Стикса. Не стоит думать, что название реки происходит от смородины — имеется ввиду «смород», то есть смрад, трупный дух. Река в сказке является серьезным препятствием на пути героя — перейти ее очень сложно.

Калинов мост через реку Смородину мог бы выглядеть вот так.

Пересечь преграду можно лишь по Калинову мосту, который опять же не имеет ни малейшего отношения к ягодам. Калинов — от слова «раскаленный», ведь считалось, что река между мирами была вместо воды наполнена бушующим пламенем. Калинов мост — раскален докрасна и перейти по нему означало умереть.

На нашей стороне реки Смородины за порядком следили богатыри, а ту сторону, которая располагалась в мире смерти, охранял трехглавый Змей Горыныч. Об этом необычном персонаже, встречающемся не только в русских сказках, но и в фольклоре других европейских славян, стоит рассказать подробнее.

Змей Горыныч — самый противоречивый герой.

В русских народных сказках Змей Горыныч — однозначно негативный персонаж. Но так было не всегда. В ранних сказаниях, с которыми знакомы в основном специалисты в области древнеславянской литературы, фигурировал такой богатырь как Горыня.

До того, как сформировалась классическая троица из Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича, Горыня в разных былинах занимал место одного из героев. Так как в ранних версиях богатыри были сущностями хтоническими, каждый из них заведовал определенной стихией. Горыня, разумеется, отвечал за горение, огонь. Именно с горением, а не с горами связан и Змей Горыныч.

После прихода христианства, Горыню в буквальном смысле разжаловали из богатырей, переведя в отрицательные персонажи. Враги Руси — печенеги и половцы, нападая на города и селения, предавали их огню. Немудрено, что Горыня перевоплотился в символ смерти и страха, воплотившись в огнедышащем змее.

Несложно заметить, что во многих сказках Змей Горыныч имеет восточные черты, присущие основным врагам славян. Также на его происхождение указывает место проживания — Сорочинские («сарацинские») горы. Сарацинами в те времена называли язычников-нехристей, живущих на востоке и на юге, а также мусульман.

Кащей Бессмертный — не живой и не мертвый.

Кащей или Кощей — это один из самых загадочных и интересных героев сказок. Никто не может точно истолковать его имя. Возможно, оно произошло от слова «кость» (костлявость — важная примета этого персонажа) или от слова «кощун» (так называли на Руси колдунов).

Таким представлял Кощея художник Виктор Васнецов.

Кощунство, кстати, напрямую связано со словом «кощун». Кощунствовать — означало колдовать, совершать обряд. С приходом православия это слово, бывшее некогда нейтральным, приобрело отрицательное значение, которое сохраняет и сегодня. Также истоки имени ищут в тюркских языках. Созвучное слово «кошчи», например, означает невольника, а Кощей часто предстает пленником могущественных волшебниц, закованным в магические цепи или связанным неким колдовством.

Кащея Бессмертного можно было бы отнести к миру мертвых, но он не совсем вписывается в каноны царства Смерти. Этот герой только называется бессмертным, а на самом деле умереть он может, хоть и добиться этого непросто. Гибель Кощея находится в яйце и, как правило, имеет вид иглы. Такой поворот не уникален и, кроме русских сказок, встречается в греческой, египетской, скандинавской и китайской мифологии.

Так бы мог выглядеть Кощей сегодня.

Во многих культурах яйцо — это символ зарождения жизни. Часто оно золотое (символ Солнца) и плавает по волнам Мирового океана, храня в себе главное божество, прародителя всего сущего. Начало жизни связано с тем, что яйцо разбивается, освобождая божественную сущность. В случае в Кощеем разбитое яйцо также символизирует зарождение жизни, а значит и победу над смертью.

Змей Горыныч и Кощей Бессмертный нередко заменяют друг-друга. Оба имеют привычку нападать на селения, пленять и убивать людей, а также похищать девушек. Кроме этого, два негативных персонажа имеют явно тюркское происхождение.

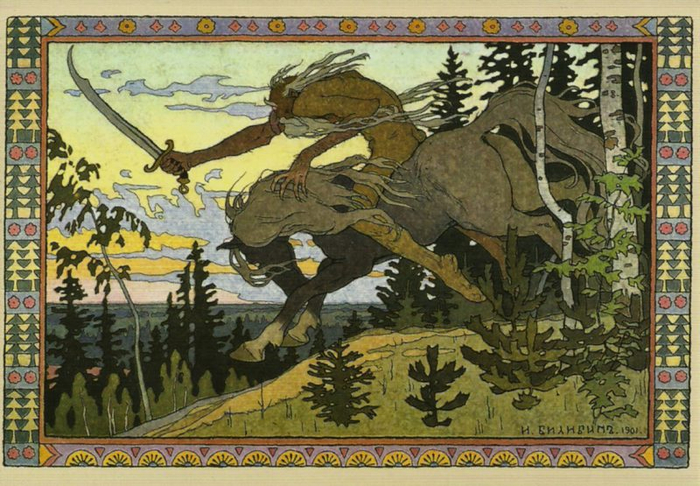

Кощей Бессмертный на иллюстрации Ивана Билибина.

Слово «кощей» можно найти в «Слове о полку Игореве» трижды. Первый раз, когда описывается пребывание князя в плену у половцев, где Игоря перевозят «в седле кощеевом», то есть верхом, в специально оборудованном для невольников седле. Второй раз «кощеем» называют пленного кочевника, а третий — «поганым кощеем» обзывают половецкого хана Кончака.

Принца на коне заказывали?

Факты и стереотипыПравить

Кощей Бессмертный (Кащей Бессмертный) — отрицательный персонаж русских сказок и в русском фольклоре. Царь, иногда — всадник на волшебном говорящем коне. Часто выступает в роли похитителя невесты главного героя. Изображается в виде худого высокого старика, часто представляется скряжистым и скупым (ср. «там царь Кощей над златом чахнет» А. С. Пушкина).

Сила Кощея

Кощей связан со стихией воды:

- Вода сообщает Кощею сверхъестественную силу. Выпив три ведра воды, принесенные ему Иваном-царевичем, Кощей разрывает 12 цепей и освобождается из подземелья Марьи Моревны.

- Смерть Кощея спрятана на острове Буяне (по некоторым толкованиям, это остров Рюген), на котором растёт дуб, на дубе висит сундук, в сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце игла. Если сломать эту иглу, то Кощей умрёт. Существует также версия, согласно которой Кощей принимает смерть от своего волшебного коня. Хотя, возможно, смерть от коня представляет собой более раннюю версию.

- Дочерью Кощея выступает Василиса (от греч. — царица) Премудрая (она же Царевна-Лягушка), в другой версии отец Василисы Премудрой Морской Царь. Образ «морских царей» восходит к образу sea-king — германских предводителей морских походов эпохи Темных Веков (от готов до викингов), которые происходили из Скандинавии. Примечательно, что царство Кощея локализовано на севере.

Происхождение слова «кощей»

Слово «кощей» в XII веке означало раба, пленника; в Слове о полку Игореве термин упомянут дважды: Игорь, попав в плен к Кончаку, садится «в седло кощеево»; автор «Слова» говорит, что если бы против половцев явился на помощь Всеволод Юрьевич Большое Гнездо, то чага (рабыня) была бы по ногате, а кощей по резане (мелкие денежные единицы). В этом же значении кощей фигурирует в Ипатьевской летописи. В берестяных грамотах XII века из Новгорода и Торжка Кощей (также Кошькей, с диалектным новгородским чтением -щ- как -шьк-) встречается как личное имя. Это слово, по наиболее распространённой этимологии, от тюркского košči «невольник», которое, в свою очередь, образовано от koš «лагерь, стоянка» (в древнерусском «кошь» — стан, обоз; в украинском языке «кіш» означает стан, поселение, а «кошевой» — старшина, начальник коша. В белорусском языке «кашеваць» означало раскинуть стан); впрочем, А. И. Соболевский предлагал славянскую этимологию — от костить ‘бранить’.

Враги Кощея

В ряде сказок врагом Кощея выступает Баба-Яга, которая сообщает главному герою информацию о том, как его убить.

Мифологический архетип Кощея

Сюжет о Кощее Бессмертном восходит к мифологическому мотиву о Змее, хтоническому существу, хранителю Мирового яйца. Первый культурный герой убивает Змея. Смерть Змея значит конец первозданному хаосу и начало организованного космоса. Пока Змей жив, космос находится до времени в свёрнутом виде в яйце, подобно зародышу. Отголоском таких мифологических представлений можно встретить в тексте, записанном Пушкиным, А. С., где Царь Кощей Бессмертный не хотел выдавать свою дочь замуж, пока сам будет жить. Дочь желает смерти Кощея. Выпытывает у него о местонахождении кощеевой смерти. После ряда вопросов и ответов, дочь Кощея Бессмертного узнаёт о месте, где спрятана смерть. Местонахождение яйца со смертью Кощея в сундуке на дубе и в утке, лишний раз доказывает, что архетип Кощея является Змей связанный с Мировым древом, у которого находится Мировое яйцо, снесёное уткой (см. также птицы).

“Телепинус заботится о царе. Перед Телепинусом ставят вечнозеленое дерево эя. На дереве эя висит овечья шкура. В овечьей шкуре помещается бараний жир. В нем же, в свой черед, помещаются Богиня-Зерно, Богиня Полей и вино. В них же, в свой черед,— бык и баран. В них же — долголетье. В них же — потомство, сыновья и дочери. В них же — зрелость смертных людей, быков и овец. В них же — мужество и могущество. В них же — вечный огонь. В нем же — весть о мягкошерстных ягнятах. В них же — полное послушание. В нем же — правый кострец. В нем же — рост, цветение и насыщение соками. И Телепинус вкладывает в руки царя овечью шкуру. И он ему дает все блага!”

Использование образа Кощея в новое время

.

.

Кощей (Кащей) Бессме́ртный — антагонист в русских сказках и фольклоре. Царь, колдун, лич, иногда — всадник на волшебном говорящем коне. Часто выступает в роли похитителя невесты главного героя. В славянском язычестве — хранитель подземного царства (аналог Аида). Изображается в виде худого высокого старика, часто представляется скаредным и скупым («там царь Кащей над златом чахнет» А. С. Пушкина). Кроме имени героя сказок, слово имеет ещё два устаревших значения: «худой (или скупой) человек» и, в древнерусских текстах, «пленник».

- Вода придаёт Кощею сверхъестественную силу. Выпив три ведра воды, принесённые ему Иваном-царевичем, Кощей разрывает двенадцать цепей и освобождается из подземелья Марьи Моревны.

- Кощей является весьма могущественным чародеем:

в сказке «Иван Соснович» Кощей превращает в камень целое царство;в сказке «Елена Прекрасная» превращает Ивана Царевича в орех;в сказке «Царевна-Змея» превращает царевну в змею;в сказке «Царевна-лягушка» наказывает царевну, надевая на неё лягушачью кожу. - в сказке «Иван Соснович» Кощей превращает в камень целое царство;

- в сказке «Елена Прекрасная» превращает Ивана Царевича в орех;

- в сказке «Царевна-Змея» превращает царевну в змею;

- в сказке «Царевна-лягушка» наказывает царевну, надевая на неё лягушачью кожу.

Кощей не может быть побеждён подобно прочим врагам, а только путём выполнения определённых манипуляций:

В сказке о Марье Моревне главную роль в поражении Кощея играет волшебный конь:

Во многих сказках упоминается, что Кощей является пленником, триста лет пробывшим в заточении либо в башне либо подземелье, скованным цепями.

- «худой, тощий человек, ходячий скелет» или «скряга» — происхождение от слова «кость».

- древнерусское «отрок, мальчик, пленник, раб» от тюркского kоšči «невольник», в свою очередь от kоš «лагерь, стоянка».

Худой, скупой человек

Слово «кощей» на других славянских языках переводится как кожа, шея, кости. Так, на сербский «кощей» — «кость и кожа» или «шея», на словенский «kitami» (шея), на польский — «chudzielec» (шея).

В Слове о полку Игореве древнерусское «кощей» (пленник) упомянуто дважды: Игорь, попав в плен к Кончаку, садится «в седло кощеево»; автор «Слова» говорит, что если бы против половцев явился на помощь Всеволод Юрьевич Большое Гнездо, то чага (рабыня) была бы по ногате, а кощей по резане (мелкие денежные единицы). В этом же значении кощей фигурирует в Ипатьевской летописи. В берестяных грамотах XII века из Новгорода и Торжка Кощей (также Кошькей, с диалектным новгородским чтением -щ- как -шьк-) встречается как личное имя.

Это слово, по одним предположениям, от «стоянка» (в древнерусском «кошь» — стан, обоз; в украинском языке «кіш» означает стан, поселение, а «кошевой» — старшина, начальник коша, а соответственно — и хранитель общей казны коша. В белорусском языке «кашеваць» означало раскинуть стан). А. И. Соболевский предлагал славянскую этимологию — от «кости́ть» (бранить), но Фасмер отмечает это сближение как менее вероятное.

- В ряде сказок врагом Кощея выступает Баба-Яга, которая сообщает главному герою информацию о том, как его убить, однако иногда они заодно.

- Также врагами Кощея являются богатыри Дубыня, Горыня, Усыня из сказки «Иван Соснович», двоих из них Кощей убивает, а Дубыню смертельно ранит. В этой сказке Кощей (Кащей) погибает от рук Ивана Орла.

Кощей Бессмертный в кинематографе

- Кащей Бессмертный (Георгий Милляр)

- Римский-Корсаков (Евгений Лебедев)

- Весёлое волшебство (Федор Никитин)

- Новогодние приключения Маши и Вити (Николай Боярский)

- Там, на неведомых дорожках (Александр Филиппенко)

- После дождичка в четверг (Олег Табаков)

- На златом крыльце сидели (Виктор Сергачёв)

- Лиловый шар (Игорь Ясулович)

- Книга мастеров (Гоша Куценко)

- Чудеса в Решетове (Нодар Мгалоблишвили)

- Легенда о Кащее или В поисках тридесятого царства (Валерий Ткачёв)

- Реальная сказка (Леонид Ярмольник)

- Приключения в Тридесятом царстве» (2010) (Евгений Щетинин)

- «Царевна-лягушка» (1954) (реж. Михаил Цехановский, озвучил Александр Румнев)

- «Сказка сказывается» (1970, озвучил Георгий Милляр)

- «Царевна-лягушка» (1971, реж. Ю. Елисеев)

- «Молодильные яблоки» (1974, озвучил Георгий Милляр)

- «Баба Яга против!» (1980)

- «Ивашка из Дворца пионеров» (1981, озвучил Гарри Бардин)

- «Два богатыря» (1989)

- «Фантазёры из деревни Угоры» (1994, озвучил Георгий Вицин)

- «Бабка Ёжка и другие» (2006) (положительный персонаж, озвучил Алексей Колган)

- «Иван-Царевич и Серый Волк» (2011)

- Опера Римского-Корсакова «Кащей Бессмертный».

- Балет Игоря Стравинского «Жар-птица».

- Историко-фантастический роман Александра Вельтмана «Кощей Бессмертный» (1833 год).

- В британском сериале «Доктор Кто», Кощей — одно из имён Мастера, бессмертного антагониста главных героев.

- Панк-рок-опера группы «Сектор газа» — «Кащей Бессмертный».

- В серии книг «Тайный сыск царя Гороха» (Белянин, Андрей Олегович) Кощей выступает в образе местного «криминального авторитета», с деятельностью которого борется главный герой серии.

- В серии книг «Преданья старины глубокой» Александра Рудазова Кащей — главный злодей книги.

- В комиксе «Хеллбой» появляется наряду с другими славянскими мифическими существами — Бабой-Ягой, Перуном, Василисой Прекрасной, Домовым.

- В известной RPG-игре «Ведьмак» (The Witcher), которая создана по мотивам произведений Анджея Сапковского Кащеем является паукообразный мутант в 5 главе игры. Впервые паук-«костец» (польск. Kościej, дословно Кощей) появился в рассказе «Дорога без возврата».

- В сборнике Ольги Громыко «Ведьмины байки», а конкретно — повести «О бедном Кощее замолвите слово».

- В серии книг Кащей (Мансуров) Кащей выступает в роли ученого, потерявшего память(настоящее имя Леснид), собиравшего золото, с маниакальным упорством, для того чтобы всего лишь использовать несколько сот грамм для микросхемы

- В третьей части трилогии М. Г. Успенского «Приключения Жихаря» — «Кого за смертью посылать» (1998) Кощей Бессмертным отождествлён с вечно юным и прекрасным Питером Пэном. Репутацию старого похитителя женщин Кощей приобрел благодаря рассказам его многочисленных любовниц, желавших таким образом ввести в заблуждение своих мужей или женихов.